�{�_�쎩�R�T���������甠�������E������o�Ĕ��쌴���т�

����26�N�i2014�j��7�����{�A�����o�R�S���u�������{�i�͂��˂���Ɓj�w�v���N�_�ɍ]�ˎ���̓��C���u�������X���v�����o��A���m�Δȃo�X��܂ŕ����B�㔼�̓o�X�ňړ��A�������̓�ɍL���锟��i����Ȃ݁j�����т�K���B

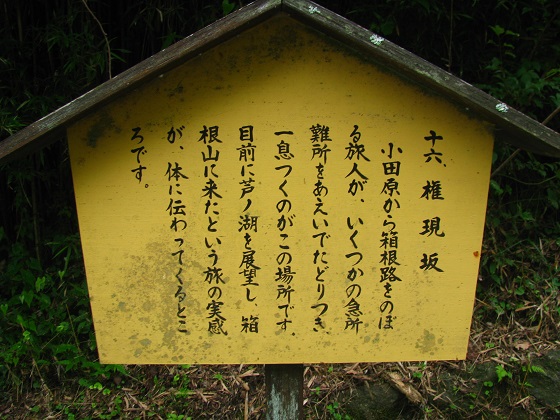

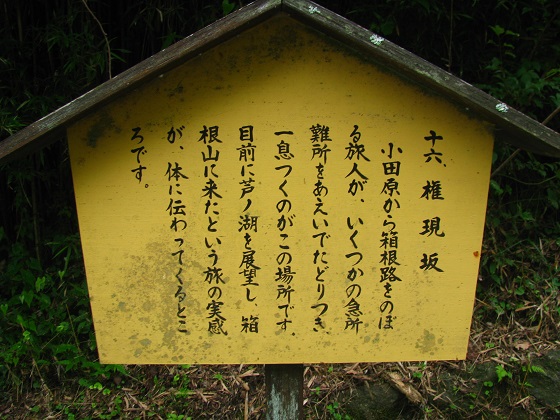

�u�V���̌��i�Ă̂���j�v�Ƃ�����ꂽ�u���������i�͂��˂͂���j�v�͏��c���h���甠�����i�����j�܂ł��l���̓��̂�i����j�B����������O���i�݂��܁j�h�܂ł��l���i����j�B�]�ˎ���̗��l���z���Ă������Ó��͕W������800����D�ɒ����A���C������̓�ł������B

2�D���h�ꗢ�˂��甠�����X�������m�ΔȁE��������

���������E�����o��B�n�߂ɔ��h���琼�C�q��̐Ώ�ցB�r���̔����V���͐Ώ�̃u���b�W�ʼnz���Ă����B�����Ă͂��čő�̓���������؍�B���݂͎��Ȃ�̎ԓ����V���[�g�J�b�g�̊K�i�œo���Ă����B������̓�ł�����������͌��݂ł͌��������K�i������B�Ώ���������i�ނƊÎ𒃉��B���肩�牗�ʍ�A������̐Ώ��o���Ă����B�ō��_���߂��Č����������Ɛ����B���m�ΔȂ̔������o�X��܂Ői�ށB

1�D�������{�w����{�_��E�������X���h�ꗢ�˂ւ͂�����B

���h�i�͂����キ�j�ꗢ�ˁB

����B�]�ˎ���̎p���������ꂽ�B

�˂͑ɂȂ��Ă���B

�˂̘e���A���X���̑����ցB������9��30������B

�ꗢ�˂̐�A���C�q��i�������������j��o���Ă����B

�Ώ��ɁA�t�F���X�����ꂽ�B

���X���̉����A�����V���i����1���̃o�C�p�X�j���ʂ�B�����V���͕���23�N�i2011�j��薳�������ꂽ�B

�����⓹�������B

�����֏オ��B

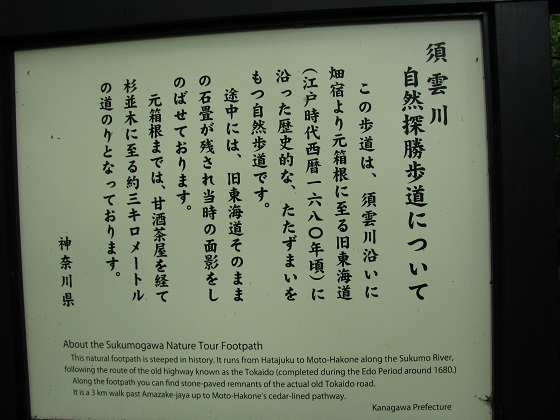

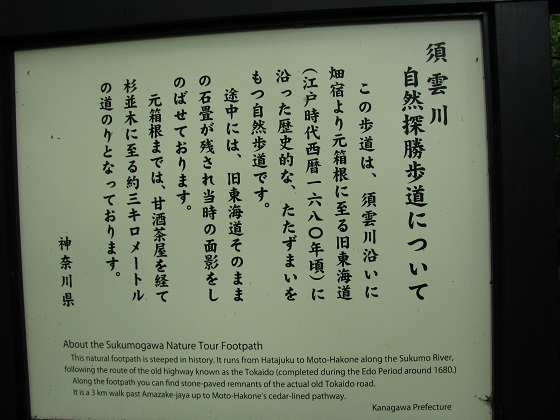

���N�i1680�j�ɐΏ�ɂȂ�܂ŁA���X���͂ʂ���ނ����i���ˁj�܂Ő����Ă��܂���ςȈ��H�ł������B

�オ�����Ƃ��납��A�����̎��Ȃ肪�n�܂�B

��\��܁i�Â炨��j�̂��̓��́A�����ȃw�A�s���J�[�u���A������B�u�r���̏��a�i�悤���傤�̂��傤�����B�Â�܂�̏����j�v�Ɣ��������ɉ̂�ꂽ�����H�́A�܂���������ŁB

�n�C�J�[�͂Ƃ���ǂ���ŃR���N���[�g�K�i�𗘗p���ăV���[�g�J�b�g����B

���؍�i�����̂������j�o�X��B���̐�܂��܂��K�i�͑������A�o�X�₪�����ɐ݂����Ă���B��ʂ̉E��ɊK�i�̑����B

��̂��ƁA�Ȃ��肭�˂������Ȃ̓������тĂ����B

���݂̎��Ȃ�̎ԓ��Ɣ�ׂ�ƁA�]�ˎ���̊��؍�͋��ɂ̓�ł������悤���B���݂̓R���N���[�g�K�i���t����ꂽ���̋}�X�́A���đ�n�k�ŕ���܂ł͐Ώ�̓��ł������Ƃ����B�J�ɔG�ꂽ�W�O�U�O�̐Ώ�͂������炶�Ƃ�������������ɂ������̂������Ƃ��Ă������ē]�ׂΉו�����Ƃ��u�瘾�i����j�̒J�v�֓]�������Ă��܂���������Ȃ��B

�����ȍ~���݂ɒʂ���ߑ�o�R�X�^�C�����n�܂�ȑO�A�C���҂ɂ��M�o�R�͕ʕ��Ƃ��Ĉ�ʐl�Ƃ��Ă͂���ȏ�Ȃ��L�c�C�R�o�肾�����̂��낤�B�u�V���̌��v�Ɖ̂���̂����Ȃ�����B

�Ȃ����X���ł͖����Ȃ��Ă��܂����W�O�U�O�̐Ώ�̓��́A�����̌Ó��ł��铒��H�i�䂳���݂��j�̓��{����̓o��n�߂ɂ���B������̐Ώ�͏��a�����ɏ��߂Đ������ꂽ���̂ł͂��邪�A���̕��͋C�𑽏��Ȃ�Ƃ����키���Ƃ͂ł���B

�K�i����ڂ����ƁA���[�h�o�C�N����������D�u�Ɖ����Ă䂭�B

�����A��������Ȃ��قǂ̓o�艺��̎��]�ԏ��ɑ��������B�F�A�^�t���B

�Ō�̂ЂƓo��B

�K�i��o�肫������ɂ́A�������B������Ɍ�������������B

�����������̍L��ŏ��x�e�����B������10��10���A�C����27�x�B

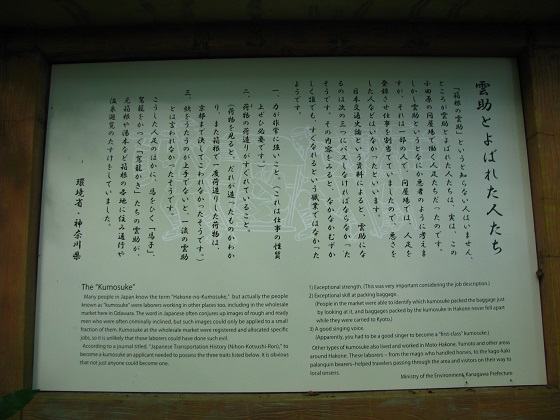

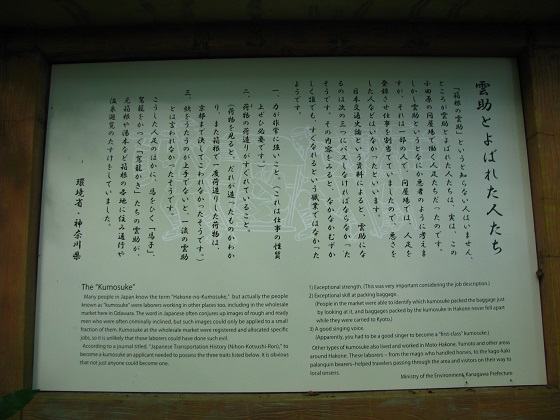

�u�_���i���������j�v�ƌĂꂽ�A�h�꒬�̐l�������̂��Ƃ��L���ꂽ����B

���h�����������A�{�_��i����������j�o�X�₩��{�_��k�J�����ǂ����������ɂ��{�_�쎩�R�T�������̈ē����f�����Ă����B

�Ȃ��炩�ȐΏ����B

�Î����B�Î𒃉��͂������炭��B

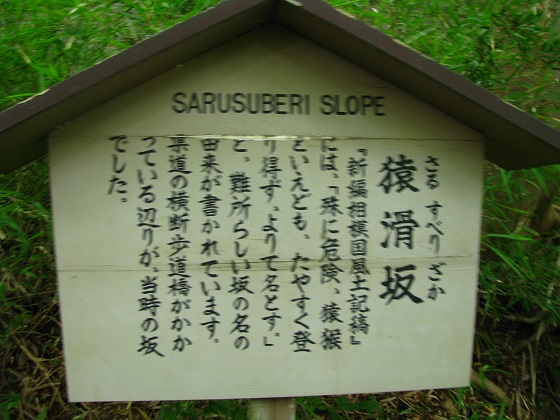

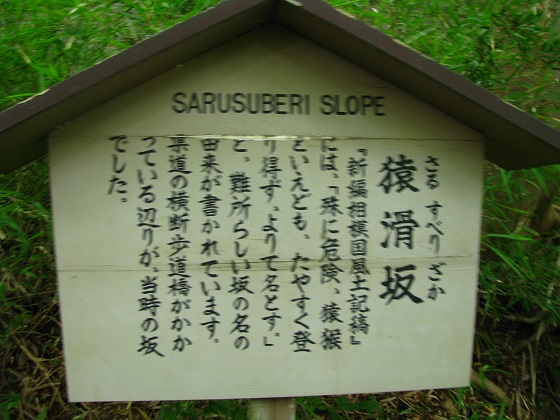

������i���邷�ׂ肴���j��o���Ă����B����̓��͂���قNj}�ɂ͊����Ȃ��B

����������Ă͓�������B

�����ɏオ��B�オ�����ӂ肪�u�����ׂ��v�o�X��B

�ő�̓�ł��������؍�̐Ώ�́A�����̒n�k�ŕ����悤���B

����������A�K�i�ւƓ��͑����B

���Ԃ͓��{���爰�m�ΔȂ̌������܂ŁA�H���o�X�Ŋy�X�o�邱�Ƃ��ł��錻��̔����H�B������1���i���Ă̎������E�ȂȂ�݂��j�����ɓo���Ă��������o�R�S���Ƃ͂܂�������y���ݕ��B

�L�d�u���C���\�O���i���̓����C���j�����v

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V����

���݂̔������X���ł́A�]�ˎ���̒f�R��ǂ��s���Ώ�͎c���Ă��Ȃ��B�c���Ă�����v�킸�����݂̂����Ȑ�i�����A���̂悤�ȓ��͑�n�k�ŕ��Ă��܂����̂��낤�B�����܂ł̊��؍�≎����͂����炭����Ȋ����������̂ł͂Ȃ����낤���B����̊��o�Ȃ炱��͊ԈႢ�Ȃ��o�R�����B

�������Ώ����ɕܑ�����Ă���B

�K�i������A���������̕����������B

�Ԃ��Ȃ��Î𒃉��B���̎�O�A�Ǎ���i�������݂����B�ӂ����݂����j�֓��镪����B

�T��ɂ͏�y�^�@�̊J�c�E�e�a�i������j���l�̉r�̂����܂ꂽ�Δ�B

�u�a�ގq���Ηa���ċA�闷�̋�@�S�͂����Ɏc�肱������v

���̕��i�����̂�����j�́A�e�a����q�����Ɂu�����̖�k�������Ăق����v�ƌ��������A�t��̕ʂ�̏�ł������B

�Î𒃉��ׂ̗Ɍ��A�x�e���B

�������͑������ɑ������̂�������B

�Î𒃉��ɓ����B

�]�ˏ����ȗ��A���悻400�N�̗��j���������B

����B

�����̗��l�͈���\���i��40�q�B�]�˂���ł���Γ��{������i��h�E���h�E�_�ސ�h�E�ۓy���J�h���o�Č˒ˏh�܂Łj��������Ƃ�������A����̊��o���炷��ƂĂ��Ȃ����r�������B�F�X������ł���u��͎R�o��ł��v�u�}���\���������Ⴂ�܂��v�Ƃ������x���������̂��낤�B

����ȗ��l���u�ꂵ���ăh���O���قǂ̗܂��ڂ��v�Ƌ������������̂�����A�����̊��̖؍�͑������������ɑ���Ȃ��B

�ċG����́A��₵�Î����B���̕����܂ނ��������蔢�ł͂Ȃ���؍H���̓h�蔢�Ȃ̂������炵���āA�ׂ₩�ȐS�����Ŋ������B

�𔔁i���������j����̊Î��Ƃ͕ʂ��̂́A�Ăƕč��i���߂������j�݂̂ō�锭�y�H�i�̊Î��́A�����Ƃ͈Ⴄ�ق̂��ȊÂ��B���̃^�C�v�̊Î��̓A���R�[���͑S�������Ă��Ȃ��B��������ꂸ�Ɍ����A�u�a�����ރ��[�O���g�v�Ƃ������Ƃ���B

�����L���Ȃ��̈��ݕ��͉ăo�e�̉����ɔ��Q�̌��ʂ����A�]�ˎ���ɂ͖��{���]�˂̏����ɊÎ������ނ悤�ɐ��������Ƃ����B

�Î𒃉��̗��肩�狌�X���ցB������11���߂��A�C����24�x�B

���ʍ�i�����܂����j�B���̐�A���������ɂ���u���ʃ��r�v�ɂ͍]�˂̕��������������A�낤�Ƃ��Ċ֏��j��ŏ��Y���ꂽ�����u�ʁv�̔ߘb���`���B

���������f�B��������ɔZ���Ȃ��Ă����B

���w��j�Ղ̉���B

������i����݂������j�B�c�̔r���H���`��錨�����R�ƕ���ł���B

�߂̔r���H�B

�ۂނ����傫�Ȋ�B��̎�O�ɂ͓V����i�Ă��������j�̔�B

����Ђ�������B�W�]�L��ւ̓��W�����邪�A�s�������k�J�ɏI��肻���ȏB

��q�R�̓W�]�n�B���������B�������Ȃ��炱�̎��͐[�����̒��A���E�͑S�������Ȃ������B

�u���������͔n�ł��z�����@�z���ɉz����ʑ���v�̐Δ�B���̂�����͕W�����悻800���A����̍s���̍ō��_�B

������11��40���A�C����24�x�B���̓��A���E�̏��c���ł͓����̍ō��C����34�x���Ă����B����A�R�ł͌v�Z���100m���Ƃ�0�D6�x�����邱�ƂɂȂ�B�������A������͕W���̊��ɂ͋C�����Ⴂ�B�K�X���Ă��邽�߂��^�ĂƂ����̂ɋ�C���Ђ��肵�Ă���B

�ԓ�������B

��������͌�����i�����j�̉���B���m����O�ɍL����Ƃ������A�L����̂͂��������Z�����B

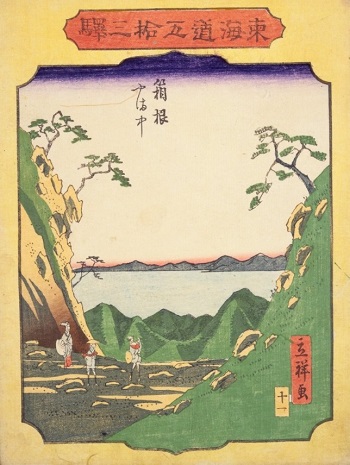

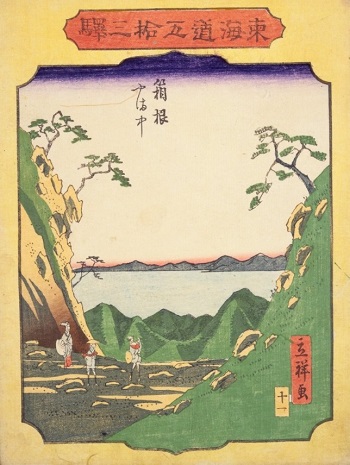

���ˁi���L�d�j�u���C���\�O�w �����v�@�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����@

���̊G�́A�����炭�����₩��̕��i�ł͂Ȃ����낤���B

�ؐ��̐����ؕ�������n��B

�[�����ɕ�܂ꂽ�A�����i�h���L���n��̐����j�B

�����p���p���ƍ~���Ă����B���J���A�ؗ����܂Ƃ������̐��H���B

�P���y���E�o�[�j�[�̔�B

�h�C�c�l�̃P���y���͌��\�N�ԁA�I�����_���ق̈�t�Ƃ��ė����B�]�˂ւ̎Q�{�ɂ����s���������z�����B�ނ̎���A���̒�q�����ɂ���ē��{�̏������Љ���u���{���v���܂Ƃ߂��A�����̔��������Љ�ꂽ�B

�o�[�j�[�̓C�M���X�l�f�Տ��B�吳�N�ԁA���m�ΔȂɕʑ����\�����B�ނ́u���{���v�̏��������p���u�����̔��������q�X���X�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɣ�ɍ��B�o�[�j�[��̑S������уP���y���ɂ�锠���Љ�̈��i�̉͌��j�ɂ��Ă�������̃y�[�W���B

�P���y���E�o�[�j�[��͂��̐�l�����̈ӎu���p���ׂ��A�������ꂽ�B

�����̎ԓ�������Č����������_������։���B

�������ɓ����B�W�����悻730m�B�����͐��߁B���h����͂قڃR�[�X�^�C���ǂ���B

�ό��D�̂�ɂ����������Ă݂����A�Ί݂̎R���݂ǂ��납�̂���������ɕ�܂ꉽ�������Ȃ��̂ł��������ƑގU�B���X�����Ȃ�̂�����ł͐L�����Ă����̂ɁA�ĎR�̓V�C�͖{���ɕς��₷���B

�܉_����G�u���C�������R���}�v

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����B�摜�����̓T�C�g�Ǘ��ҁB

�]�˕����爰�m�ΔȁE�������ցA���낼��Ɖ����Ă����喼�s��B�ΔȂɕ��ԐΕ��E�Γ��́u�̉͌��v�̐Ε��Q�B

�����ꍆ�������֏����ʂ֍s���B

���̒��A�����_�Ђ̑咹�����悤�₭���E�ɓ����Ă����B

�ь��v�ہi�悵��炭�ځj�ꗢ�ˁB��Ɍ����A���h�ꗢ�˂̎��ƂȂ�ꗢ�ˁB

�������X�������i��țԒn��̐����j�ցB

�u���Ȃ��Â��v�Ɖ̂�ꂽ�A���̕��B

���m�ΔȎ��ӂ̎l�n��i�h���L���n��A��țԒn��A�֏��߂��̐V�����n��A���삩��O���h���̌���n��j�ɖ�420�{�̐����c����Ă���B

�Q�l�u����V�Ŕ���������v�i�����̎��R�ƕ���������ҁE�_�ސ�V���Ёj

�]�ˎ��㏉���ɐA����ꂽ�Ɠ`���A���X����Ö̕��B���ɕ�܂�A��w���z�I�Ȃ������܂��B

�ј^�\���A�ǂ�����Ƃ����X�M�̋��B

���s���l���A������������B

���̌��N��Ԃ́A�F�����Ȃ��B���ؑ����̂��߂ɂ͗\�f�������Ȃ���Ԃ̂䂦�A�ی쎖�Ƃ��W�J����Ă���B

��������ƁA�������������i���͂��˂�������E���������{�j�B

�S�����E�������Ȃ����̓��͑��������Ȃ��B�V�C���ǂ���Εx�m�R�Ɉ��m�A�ΔȂɎ�̒����Ƃ����A�u���ꂼ�����v�Ƃ������i�ς��y���߂�̂��낤���B

���̐�AJR�M�C�w�s���o�Ă���ɓ������o�X�u�����֏��Ձv�o�X�₪����̎R���̌㔼�i���쌴���т߂���j�̃X�^�[�g�n�_�ƂȂ邪�A���Ԃ���������̂łԂ�Ԃ�Ɯp�j�A�ЂƂ�́u�������v�o�X��܂ōs���B�����܂ŗ����犮�S�������ꂽ�u�����֏��v���ςɍs�������A�Ƃ����Ƃ��낾������͎��̋@��Ɂi�����֏���������̃y�[�W���j�B

����̎R�y�Y�͑����̒n���u�]��̗_�i�����̂ق܂�j�v�������Έ�����i������S��䒬����j�̏��Ď��u�����X���v�B����͏��c���w�̔��X�ōw�����������m�Ύ��ӂł����Ԃ�w���ł���̂ł͂Ȃ����B�Έ�����̑����T�K��������̃y�[�W���B

�ڂ����X�y�b�N�͏�����Ă��Ȃ����A��������Ƃ��Ă̓X�b�L���������ށB���{��x�͂����炭�v���X�̒�ځA�_�x�����������͂Ȃ������B�ق̂��ȊÂ����肪����A���l���閡�킢�ł͂Ȃ����낤���B

�Ăƕč��݂̂ő�����͍̂]�ˎ���̊Î��Ɠ����B���������߂Ήăo�e���������i�Ƃ����C������j�B

�����֏��Ղ��߂��Ĕ����w�`�~���[�W�A���߂��́u�������v�o�X��ɓ����B�ɓ������o�X�̃o�X��͐����O���[�v�J���[�B

���X�������ǂ茳�����ɐ��߂��듞�����Ĉꎞ�ԁA���܂��ɖ��͐���Ă��Ȃ��B�����ő�J�ɂł��~���悤���̂Ȃ�\��ύX�œ��{�ɖ߂艷��ɂł������Ă����t����Ă����Ƃ��낾���A�ǂ����J���U�b�ƍ~���Ă���ł��Ȃ��B�C���͑��ς�炸��24�x�B�^�Ă��Ƃ����̂ɔZ�����̂��������A�W���̊��ɖ{���ɗ������B

�Ƃ����킯�ŗ\��ʂ�A��������13���߂��ɏo���́u�M�C�i�����݁j�w�v�s�ŁA�u����i����Ȃ݁j�����ѓ����v�ցB

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B