�O�����甠�������E����

����29�N�i2017�j7�����{�̏T���B�N���Ƒ�Ђ̒��E�O�����߂���A�������X�����₩��R����ՁA�������E�����֏�������B

4�D���������甠���֏���

�O�����甠�������E��������B����������͎ԓ�����������Č���n��̐����ցB�����̕��͋C��F�Z���c����������Ɣ����h�ł����Ƃ��Â�����J��������n��B���m�ΔȂ̔������ւƐi�݁A���S�ɕ������ꂽ�֏������w����B

3�D�������X���E��������͂�����B

�W��846m�A�����ꍆ�E�������B�����͌ߌ�3��15������B

�����͔������X���i���������j����̋N�_�E�I�_�B��������͐Ώ�␙���̎c�����n��i���X������j���o�Ĕ����֏��ւƉ����Ă����B

�M����n��A���Α��ցB�u�������炩���S���t��v�ւ̐i���H������A�����V���C���^�[�`�F���W�����ւƐi��ł����B

�����ꍆ�̘H���͂��܂�L���Ȃ��B�����͂܂��L�����B

�������o�X��B������͌������`����O���w���ʂ̃o�X��B

���ΎԐ����ɂ́u�O���w������������`�s�v�̔������o�X�₪����B

�������X��������O�����ʂ։���E�H�[�L���O�̏o���_�Ƃ��ĎO���w������̘H���o�X�Ŕ������o�X��܂ŗ��Ă��܂��ƁA�~�肽�Ƃ���͔��ɋ����H���B�������������̐M���܂ň����Ԃ��Ă����r���ŁA���m�X�J�C���C���i�����Ԑ�p���j�ւ̓����E�o���i���H�i�M���E���f�����Ȃ��j������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����ɔ����V���i����1���o�C�p�X�B�����Ԑ�p���j�ւ̐i���H�����Ȃ���A�܂������i��ł����B

����ɂ܂������s���ƁA�����V������̏o���`���ɔ����V���ɓ����Ă��܂��B�����͐Ŕ̌����邠����ō��փJ�[�u���鍑���ꍆ�ɓn��B�M�������f�������Ȃ��B

�����ꍆ�̘H���͂ǂ��瑤�ɂ��Ă������B��ʗʂ������̂ōאS�̒��ӂ��K�v�B�摜�̂����瑤�̓J�[�u��w�ォ�瑖���Ă���N���}����̌��ʂ������܂�ǂ��Ȃ������Ŋ�Ȃ��B���̉摜�́A���ΎԐ��̑������̂�����܂ŗ��Ă��炱���瑤�ɉ��f���ĎB�e�����i������œn������y�����������܂����j�B

�E���Ɍ����锠���V���ւ̐i���H�̂�����ɋ��X���ւ̕W���������Ă���B

���X���E����i�ނ��������j�n��ւ̉�����B�Ȃ������̐�́u���̉w�E�������v�ɒʂ��Ă���B

�֏����ʂ��狌�X���E�����o���Ă����l���������甠�����Ɍ������ɂ́A�����܂Ō����悤�Ɍ�ʗʂ������ĘH���������A���������f�����E�M���̂Ȃ�������Ɗ�Ȃ�����i�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���c�����̓���ƎO�����̐����ʂ��ŕ����l�͂��������͂Ȃ��̂�������Ȃ����A���X��������������l�����̈��S�����������m�ۂ���Ă���A�Ǝv���B

�֏����ʂ��瓌��̍Ō�ƂȂ����n�������l�͍����肫�����Ƃ��납�瓹�̉w�`�����₷�炬�̐X���ʂ����V���A�������ɂ͌�����Ȃ��l�������A�Ƃ����O��Ő������摗��ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��B

�����̋}�Ȗؒi�̎R�����h�E�����֏����ʂ����ĉ����Ă����B

����n��͋���i�͂��݂��������j�A���z��i�������������j�A����A�Ԑ�A����i�ނ��������j�Ƒ����A�h�꒬�̕@�ƂȂ鈰��i��������j�n��ւƔ����Ă����B

����n��ɂ͐Ώ�Ɓu����n��̐����v�������̏�ԂŎc����Ă���B

�T���Ƃ����X�̒��A���̑�����ƂȂ��đ����B

���̑�������Ώ�ɔ���悤�ɗ������ԁB

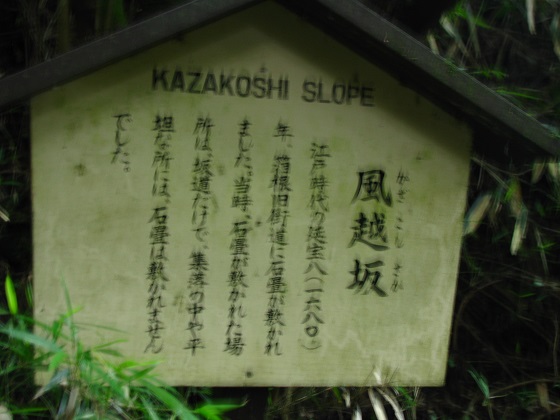

�������X���i����j�ɂ͍]�ˎ��ォ��̐��������킹�Ďl�����Ɏc���Ă���B���̂����A�����u����n��̐����v�͍]�ˎ���̌Ó��̕��͋C���ł��F�Z���c���Ă��鐙���B

���̊����͑��̒n��̐����ł͂�����Ɩ��킦�Ȃ��B

�����ꍆ�̉����������čs���B

�܂��Ȃ�����B

����̐Ε��Γ��Q�B���狟�{���A�M�\���B

����B

���狟�{���́A�]�ˎ���ɐ��������߂���i�Ⓦ�O�\�O�ӏ��Ȃǁj�̂��߂ɒn��ōu�i�����j��g�݁A����̌�ŋL�O�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�B

�M�\���́A�M�\�M���������]�ˎ���ɒn��ōM�\�u���g�D����A���̋��{�̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�B

����n��ɏo���B�����͌ߌ�4������B

���̕ӂ�͂��������h�̕@�B����n��͏W���̐��藧���Ƃ��Ă͏h�ꒆ�S�������Â��A���q�Ó��̎��ォ�琬�����Ă����B

��`�_�ЁB

��������B

�p�Ɍ��Ε����K�B

�u���ǂ̒n������v�ƌĂꂽ���̓�̂̐Ε��́A���̐̔����̐l�X���M�����n���M�̗��E�ɓ��̓����R�i�Ђ��˂���j�ɉ����a�C�ŎQ�q�ł��Ȃ��l�̂��߂��J��ꂽ�������B

�Q�l�u�����V�� ����������v

�����h�B

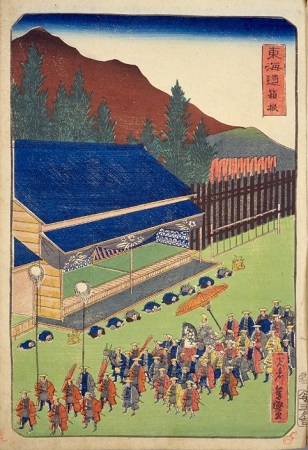

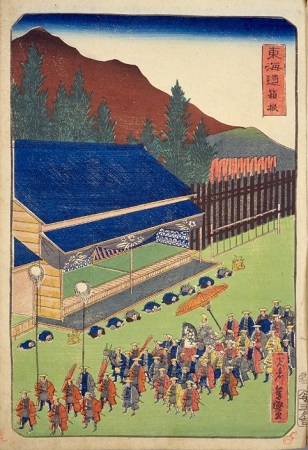

�֏��̋������ɔ����h���݂���ꂽ�̂͑��̏h������ꑫ�x���A���a�l�N�i1618�j�B�n�߂ɏ��c���h�ƎO���h����Z�����ڏZ�����āA���c�����i���c���ˎx�z�j�ƎO�����i���{�����n�̎O���㊯�x�z�B�̂��ɔB�R�㊯�j������ꂽ�B���̂悤�ȓx�z�̏h�꒬�͒������A���C���ł͔����݂̂������B

�h�꒬�͂��̌�̔��W�ɂƂ��Ȃ��Ĉ��쒬�A�V���A�V���i�V�J�j���̎O������������B���쒬�͒����̊��q���ォ��W�����������Â����B�V�����͊֏��̍]�ˌ����Ɉʒu���A�\�܌��قǂ̒������������B

�{�w�͘Z��������i�����Ƃ���鏬�c���ł��l���A�O���͕��ϓI�ȓj�B�h��̋K�͂ɔ䂵�Ė{�w�����ɑ����̂́A�����z�������S�ł������喼�s���z�肵�Đ݂���ꂽ�h��ł��������߁B���Ă����̂قƂ�ǂ͍s��ɐ��s���鑫�y�Ȃǂ����܂邽�߂̂��̂��낤�B

�֏��̊J��͖閾������[���܂ŁB�����ɂƂ��Ă͎O���h�Ȃ菬�c���h�Ȃ�𑁒��ɔ����Ė��邢�����ɔ����֏����Ȃ��ƁA�R�̂Ȃ���������ǔ��E�����Ƃ��������������̂ł͂Ȃ����B

�����ɂ�����h��̐l�X�͂��̂قڑS�Ă��h��Ɋ֘A����E�Ƃɂ��Ă����B�����͋C�ۏ������������c���͊F���B�啔���̐l�X�͗��l���h��ɗ��Ƃ��͂��Ȏ����Ő������A�ߏd�ȏh��̎G����S���Ă����B

���̂悤�Ȍ��������ɂ�����h��@�\���ێ����邽�߁A���{�͏h�꒬��ʂɉۂ��Ă��镉�S�ɂ��Ĕ����ł͐ϋɓI�Ɍ��Ƃ��Ă����B

�Q�l�u�_�ސ�̓��C���i��j�v

�u���C���������i�@�����v����֖F��

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����B

�����h���䂭�R��̋M�l��`���������G�B

�������̔����h�B

�摜�o�T�u���{�V�����v�i��������}���كf�W�^���R���N�V�����j

�����h�̒��S���B�������ɔ����w�`���H�̃S�[���E���H�̃X�^�[�g�̃h���}���J��L�����邠����B

�h�꒬�i�����C���j�̓��͍����ꍆ����̑��ւƐ܂�Ċ֏��ւƑ����B

�����֏��O���獑���ꍆ���c�����ʂ�����ƁA���݂̓��H�͐ؒʁi����ǂ����j�ƂȂ��Ă���B�������Č���ƎR�����ؒʂ��ō����ȑO�A�֏��͎R�̎Ζʂƌɋ��܂ꂽ�����Ƃ���ɒu����Ă����̂�������B

�֏���O�̏h�꒬�B

�����֏��ɓ����B�����͌ߌ�4��15������B�����ق̔q�ώ�t�ɉ��Ƃ��Ԃɍ������B

�����͋�����l���i���傤���� ����ɂ܂�j�B���l���֏����߂�҂Ԃɑؗ������L��B

�����֏��͒����ԁA���w��j�Ղ́u�����֏��Ձv�������B���Ă͌��݂̑��y�ԏ��̑��ɁA���a40�N�i1965�j�Ɂu��ԏ��v��͂��Č��Ă�ꂽ�u��ԏ��v�̌����������Ă���݂̂������B���ꂪ����19�N�i2007�j3���A�R���̒n�`���܂߂Ċ��S�ɕ�������A�S�����B

�j�Ղɂ��đ��݂����Ƃ���錚���͒ʏ�A���m�Ȏ������Ȃ����蕜���͔F�߂��Ȃ��B�����֏��ł��ꂪ�\�ɂȂ����̂͏��a58�N�i1983�j�A�É����B�R�i�ɂ��܁j�́u�]�앶�Ɂv�i�B�R�㊯�̌Õ����j�Ŗ����̊֏���̏C�����u���B������֏���C���o���`���v���������ꂽ���߁B�����̉�ǁA���@�������o�ĕ��������������B

�Q�l�E�u�����֏��ʍs��`�i�֏��p���t���b�g�j�v�u�_�ސ�̓��C���i��j�v�u�����V�� ����������v

�������i���傤���� ������j�B

�R���ƈ��m�ɋ��܂ꂽ�֏��B�����Ɍ������č��сA��ɂ͉����ԏ��i�Ƃ��݂�j�������Ă���B

�����ԏ��͌������낷��i�|�C���g�B���̂Ƃ��͑������A�ǂ��肵����͗l�ʼnJ���ς���n�߂Ă����̂œo�炸�B

�����R����X���͓��C���̑��ɂ��Ñォ��̑����H�i��������݂��j�ȂNJ���̘e�X�����������B�����āA���ꂼ��ɘe�֏����u����Ă����B

�C���ɂ͍��{��i�˂Ԃ���B���c���s�j�B�����k���ɂ͐�Ό��i�����͂�j�A��q��i�₮�炳��B�쑫���s�j�B�����Ėk�[�ɂ͐쑺�i����ނ�B�R�k���j�A�J�P�i�₪�B�R�k���j�B�������ĖʓI�ȊĎ��̐����~���ꂽ�B

�Q�l�u�_�ސ�̓��C���i��j�v

���y�ԏ��i�������� ��j�B

���y�ԏ��ɂ͊֏��ɋ߂鑫�y���l�߂Ă����B

���y�ԏ��̌������ɂ��鍖���i�S���j�B�X�^�b�t�̕����u���ɓ����ċL�O�B�e���Ă��������ˁ[�v�Ɗό��q�ɐ��|�������Ă���B

��ԏ��E��ԋx�����i������E���݂イ��������j�B���̗��l�̔������߂�l�����i�ЂƂ݂���ȁj�������ƌ�����B

��̊ԁi���݂̂܁j�B�㋉�̖�l�����������ԁB�|�A�S�C�������ƕ��ԁB

�]�ˎ���̊֏��͍]�˂ւ́u���S�C�i����ł��ۂ��j�v�A�]�˂���́u�o���i�ł���ȁj�v�������������܂����Ƃ���邪�A�����ł́u�S�C���߁v�͂Ȃ��u�o���v�������������܂����B

�m���Ɂu�����̈��J�v���������قǂ̑�ʂ̕�����A�킴�킴�������R���̔����H���z���č]�˂Ɏ����������Ƃ����͍̂����I�ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B�X���e�n�ɐ݂���ꂽ���̊֏����Ƃɖ������S�͂��������낤���A�u�S�C���߁v�͂ނ���ωׂ̃`�F�b�N�Ƃ��āu���D���߁v���s�����Y��ԏ��i�Y�ꖩ�B���{��s�j�̂悤�ȁu�C�̊֏��v�̎d���ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ�������B

�u�o���v�ɂ��ẮA�]�ˎ��㏉���ł���ΐl���ɂƂ����喼�̉����������ɋA�낤�Ƃ���̂������������܂邱�ƂɈӖ����������B���������{���͂����肵������ɂȂ��Ă��u�o���v�̎����܂�͑��ς�炸�����������B�����I�Ȑ��̒��A���Ƃ������ł����Ă������ɂƂ��Ċ֏����z���ė������邱�Ƃ͑�ςȎ��ゾ�����B

�j�ՂƂ��Ă̐�����Ă���������o�āA�{���̈��m�Α����S������ԏ��B

������������Ă����̂Ƃ���Ɍ��A�X�i���܂�j�B

��ԏ��̗���ƂȂ�䏊�B��l�̐g�̉��̐��b��������n�̐��b������u���ԁi���イ����j�v���l�߂Ă����B

�]�ˌ���l���i���ǂ��� ����ɂ܂�j����]�ˌ����i���ǂ��� ������j������B

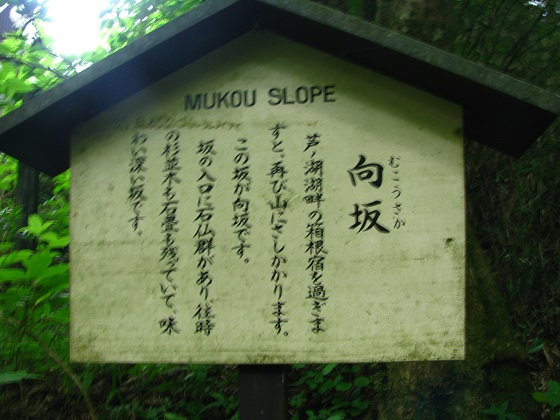

�֏��̍]�˕��ʁA�u�����i���j���������v���ԏ�̑��ɂ́u�������X���E�V���i�V�J�j���n��̐����v���c���Ă���B

�����̈��m�Α����A�����֏������قցB

�����فB���w�͌ߌ�5���܂ŁB

�w��ɕ��ԁA�����B

�]�˂��猩�Ċ֏��̎�O�ƂȂ�V�����n��ɂ́A�������\�܌��قǂ������B�����ł͊֏��ʍs�̍�@�𗷐l�Ɏ�������A��`�̕s���͒����̎�l�Ƀ`�b�v���͂��ނƊ֏��̖�l�Ɋ|�������Ēʂ��Ă��炦���Ƃ����B

�Q�l�u�����V�� ����������v�u�_�ސ�̓��C���i��j�v

��������h�꒬�֖߂�A�o�X��ցB

�ɓ������o�X�u�����֏��Ձv�o�X��B�o���D�u�����֏��Ս`�v�̂�ΑO�̃o�X�^�[�~�i���ɂ���B

���c�}�n�̃t���[�p�X�i�����o�R�o�X�ɏ�Ԃł���j�𗘗p���Ă��Ȃ��������ɏ�Ԃ��Ă������B

�y�j���̂��̓��A������̂̓m���X�g�b�v�ŎR������u�o�C�p�X�o�R���c���w�s�v�̍ŏI�o�X�i�ߌ�5��17���B2017�N7�����݁j�B�������ɓ������o�X�̍ŏI�o�X�̓o�C�p�X���R��ō~�肽���Ɠ��{�w�Ɋ��Ȃ��B�Ƃ����킯�ŁA��{�O�i�ߌ�5�����j�́u���O���o�R���c���w�s�v�����Ă��A�o�C�p�X�o�R�̕������c�������͑����B

��ԑO�ɂ������n���ƂȂ鏬�O���o�R���c���w�s�̏斱������Ƙb���������A�ӊO�Ȃ��Ƃɂ��̕ւœ��{���珬�c���̊Ԃŏa�ɂ��܂邱�Ƃ͂��Ղ�ł��Ȃ�����܂������̂ŁA���{�w�œd�Ԃɏ�芷����K�v�͂Ȃ��Ƃ̂��ƁB�T���͔N������ł���悤�Ȉ�ۂ����铒�{�`���c���Ԃ����A�����ł��Ȃ��炵���B

�ނ��뎞�Ԃ��ǂ߂Ȃ��̂͏��O�J������ŏa�ɂ��܂��Ă��܂��ꍇ�B�d�Ԃւ̏�芷�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂�����̏ꍇ�Ƃ������Ƃ��������B

���c�}�E���c���w����̓��}���X�J�[�ɏ�ԁB���}���X�J�[���\����ԗ��uVSE�v�ɏ�Ԃł����̂͏��߂āB������̂̓^�C�~���O�悭�C�V���w��Ԃ̓d�ԁB

����͂��悻3�����A18�q�̗��B�i�ԗ��Ō���̍��Ȃ������̂ŁA���̏�q�ɋC���˂���K�v���Ȃ��j���N���C�j���O��|���đ����}�b�T�[�W���Ȃ���A�r���m���X�g�b�v�̉��K�ȋA�H�ƂȂ����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B