三島から箱根八里・西坂

3.箱根旧街道・西坂

午前9時50分ごろ、「三嶋大社前」バス停から東海バス三島駅発「元箱根港行」または「山中行」に乗車し、旧街道の中間点「笹原」バス停へ。笹原から箱根旧街道・西坂の石畳を歩く。

※なお東海バスは令和四年(2022)3月より「Suica」「PASMO」といった交通系ICカードが利用できるようになった。

「笹原」バス停で下車。標高およそ375m。バスで350mほど上がってきた。

時刻は午前10時10分ごろ。バス停から少し進んだ先で旧街道へ入る。

笹原から先は三島市の整備事業(平成6~9年・1994~1997)により箱根旧街道の石畳が計五地区で発掘調査を経て保存、復元・整備されている。

箱根旧街道の石畳は江戸時代前期の延宝八年(1680)に整備された。それまでの道はローム層(火山灰の堆積した層)の表土が雨に降られると脛まで潜ってしまうような悪路だった。

石畳の整備に用いられた石は箱根火山由来の安山岩で、来光川(らいこうがわ。源流は函南原生林周辺)などの沢筋から運んできたと推定されている。また、平成になって新たに整備された石畳の石は当初の石と同質な安山岩の「根府川石(ねぶかわいし。小田原市根府川)」を用いている。

参考「箱根旧街道石畳 整備事業の概要」三島市教育委員会。

始めは笹原地区の石畳。

この地区は始めと終わりが新たな石畳で整備されている。その間は発掘されたままの石畳、基礎を補修して発掘時の姿に復元した石畳となっている。

しかし、何か様子がおかしい。

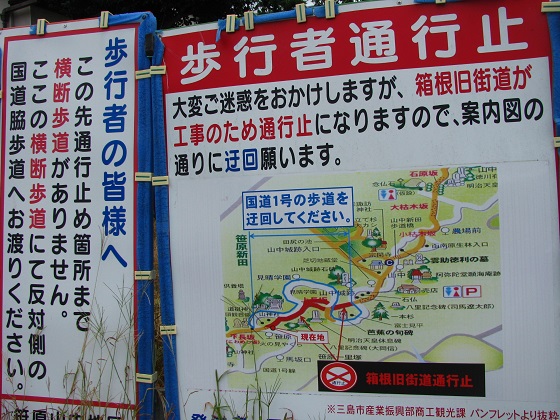

なんと、箱根旧街道が工事のため通行止。えぇ?こんな話、聞いてない。

五か所の石畳のうち事前に調べておいた「笹原地区」「上長坂地区」「浅間平地区」の前半三か所に該当する区間が通行止めのため国道一号を大きく迂回するようにと記されている。歩くことができるのは「腰巻地区」「願合寺地区」のみ。

事前に検索して入手した「三島夢街道」(三島市観光協会)のPDFファイルはこの件について何も書かれていないものだった。他の旧街道西坂に関する数種の情報マップでも同様。

ただ後日調べてみると、確かに観光協会のサイトに載っているリンク先のPDFは通行止めの修正がなされた新しいものになっている。検索だけに頼った調べ方がまずかった。

仕方がないので国道一号の大回りなルートを歩いていく。時間を多少ロスしてしまうし、何よりあまり楽しくないが、やむを得ない。

歩き始めて間もなく、「日本一の大吊橋」を謳う「三島スカイウォーク」を通過。

「上長坂地区」の石畳への道も閉鎖されている。もしかしたらと思ったが、やはりここもダメだった。

ここから先は、国道一号の迂回ルートがかなり大回り。

何か大規模な工事が行われている。

出ていたのは、国道一号笹原山中バイパスの工事告知板。

帰宅後に調べてみると旧街道石畳の通行止めというのは石畳自体の補修ではなく、このバイパス工事の一部が石畳の区間にかかるために通行止めとなっているようだった。「笹原山中バイパス」で検索すると平成24年度から順次工事が行われている、とある。PDFで詳細な地図も掲載されている。

バイパス工事のため、ローム層の分厚い地層が良く見えるところがあった。縞模様がくっきりと見える。せっかくなので、一枚撮っていく。

ローム層は今回の歩き旅のキーワードの一つ。

旧街道に石畳が敷かれるまでは、この地質のために雨降り後の道は滑りやすくぬかるみやすい、ひどい悪路になってしまった。また、山中城の土塁・空堀はローム層を切り崩して造成したため、攻める側にとっては足場が非常に滑りやすく攻めにくい城となった。

時刻は午前10時50分。ようやく上長坂地区の石畳の上側終点(国道への合流点)まで来た。

上長坂地区の石畳から浅間平地区の石畳までのつなぎの区間は石畳風に舗装されている。

富士見平(浅間平)に立つ芭蕉の句碑。「霧しぐれ 富士を見ぬ日ぞ 面白き」

さすがに芭蕉さんは浮世を達観した、仙人のようなお人だ。それとも、ただの負け惜しみ?

浅間平地区の石畳も通行止め。奥に見える、車止めを利用した障害物が倒れている。誰か、やっちまったか?

浅間平地区の石畳を下ってきてすぐのところにある横断歩道を渡った先にも、通行止の告知板。

ここから腰巻地区の石畳まで、引き続き迂回路歩きとなる。

バイパスが完成しているところまで来た。

浅間平地区の石畳に入るところにも通行止の看板。

横断歩道を渡り国道一号沿いへ。

腰巻地区石畳の入口。時刻は午前11時を回っている。

ようやく石畳歩きの始まり。標高およそ515m。

歩き始めは目地に草が生い茂っている。

腰巻地区の石畳は、基礎を補修して発掘時の姿に復元した石畳のほか、新たな石畳が整備された。

杉が植栽されて杉並木となっている。江戸時代に石畳が整備されたばかりの頃は、こんな感じの若い並木だったはず。

腰巻地区には「斜め排水路」が二か所造られている。

もう一か所の「斜め排水路」を上側から見る。

国道一号への合流地点まで上がってきた。ここで標高およそ545m。時刻は午前11時15分ごろ。

ここには山中城跡の案内所がある。「山中城跡」バス停も近くにある。

山中城跡案内図。

山中城は戦国時代中期の永禄年間(1560年代)の頃、小田原北条氏によって築かれた山城。武田信玄による駿河侵攻をきっかけとして、小田原の西の防衛拠点・兵站拠点として築かれた。

そしてこの城が後世に名を残すこととなったのは、何といっても天正18年(1590)の秀吉による小田原侵攻の際に激戦地となったことによる。

ここで今回の目的の一つ、山中城跡を見学していく。この城跡は、くまなく回れば二時間はかかる。山中城跡歩きはこちらのページへ。

山中城跡案内所の先、宗閑寺のあたり。

山中城跡を観終わって戻ってくると、時刻は午後1時30分ごろ。予定より30分ほど遅れている。

山中新田歩道橋を渡る。

願合寺(がんごうじ)地区の石畳。始めは石畳風舗装。

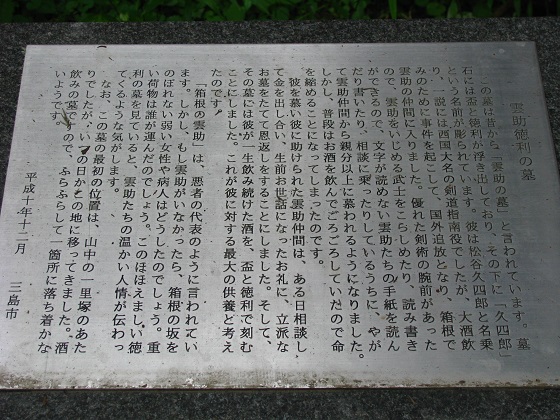

舗装から石畳に変わるあたりに、雲助徳利の墓がある。

これは雲助(くもすけ。街道で人や荷物を運ぶ人夫)をしていた松谷久四郎(久助)の墓。盃(さかずき)と徳利(とっくり)の形が浮き彫りになっている。誰が供えたのか、カップ酒が置かれている。酒好きとしてここは一つ、合掌。

案内板。

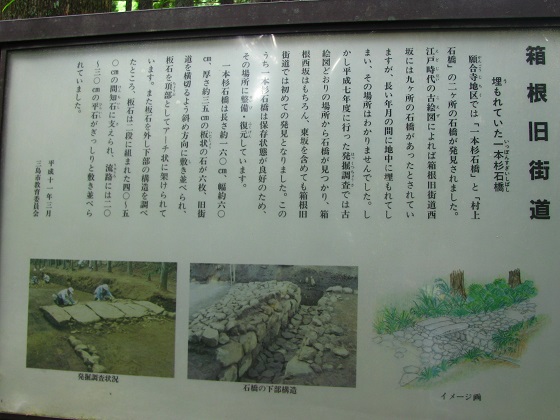

この地区の中ほどの区間では昭和47年(1972)に補修が行われている。始めと終わりの石畳は平成7年(1995)に復元・整備された区間。発掘された石を任意に(適当に)並べた区間と新たな石を用いて整備した区間となっている。

また、東海道分間延絵図(とうかいどうぶんけんのべえず)にも描かれた二つの石橋(村上石橋、一本杉石橋)も復元・整備されている。

この大きな石は、復元された村上石橋か。

石畳はしばらくの間、コンクリート舗装路と並行する。

細かな石が疎らに敷き詰められた区間。

願合寺地区の石畳は「小枯木坂」と呼ばれ、こちらも杉並木が整備されている。

時刻は午後1時50分ごろ、気温は25度。薄曇りで意外と涼しい。

一本杉石橋。

案内板。

石橋は平成7年(1995)の発掘調査により、東坂(箱根峠~小田原宿)も含めて箱根旧街道では初めての発見となった。

石畳から国道一号へ。

石畳風舗装の歩道をゆく。

「農場前」バス停。

携帯していた地理院地形図と照らし合わせ、横断歩道を渡って脇へ入っていく。

道標を発見。これがないと民家の庭先みたいで分かりにくい。

道の続き。

石畳が現れた。

この石畳は大枯木坂。

「斜め排水路」。

大枯木坂に続いては石原坂。

国道一号が近い。

右は国道一号に出る。ここは左へ。

石原坂の石畳。

このあたりの石畳はいつごろ整備されたものだろうか。

念仏石。案内板には「旅の行き倒れを宗閑寺で供養して碑を建てたものと思われる」とある。

ハコネダケが生い茂る道。

石畳が整備されるまでは、ぬかるみ対策のためにハコネダケを敷き詰める作業が毎年のように行われ、これが街道沿いの人々の大変な負担になっていた。

コンクリートが埋まっている。

その奥には石碑。

明治天皇御小休跡の碑。

時刻は午後2時30分過ぎ。山中城跡を出発して1時間余り、想定よりも時間をだいぶオーバーしている。ろくに休憩を取らずに歩いてきて、足の運びがしんどい。息が上がりペースが落ちてしまった。

道が平たんになった。

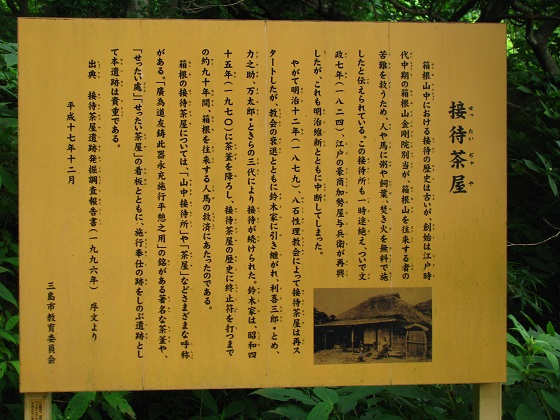

施行平への分岐。その昔、施行平の辺りには旅人に対して無料で粥などの施しを行う接待茶屋があった。なお東坂にも同様な接待茶屋があった。

甲石(かぶといし)。名前の通り、兜のような石。

案内板。もとはこの先の甲石坂(かぶといしざか)にあった。

先遣隊の秀次・家康隊は山中城を激戦の末に落としたのち、箱根峠を越えて鷹巣城(中世の古道・湯坂路)へと向かう。後から悠然とこの西坂を登ってきた総大将の秀吉は、忠臣であった一柳直末の討死の報をすでに受けていたであろう。その心境たるや如何ばかりであっただろうか。

反対側には徳川有徳(吉宗)公遺跡碑。

接待茶屋の解説板。

ようやく国道一号に出た。時刻は午後2時40分ごろ。

接待茶屋バス停付近のヘアピンカーブ。

この季節、玉紫陽花(タマアジサイ)がたくさんの蕾を付けている。ちらほらと開花も始まっている。

接待茶屋バス停。

西坂最後の石畳、甲石坂へ。

甲石坂(かぶといしざか)の石畳。

細かい石の多い石畳。

あずま屋の辺りまで登ってきた。

これは庚申塔か。

芦ノ湖カントリークラブに通じる車道に出る。この地点で、もう午後3時を回っている。

国道一号へ。

国道の手前、「箱根関所まで2.5㎞」の道標。

歩道が石畳風に舗装された箱根峠駐車場。

冠木門(かぶきもん)風の旧街道ゲート。

箱根峠・標高846mに到着。箱根旧街道西坂はここまで。ここから先は東坂。

時刻は午後3時15分。箱根関所の開館時間(受付は4時30分まで)にはぎりぎりの時間。