�{�_�쎩�R�T���������甠�������E������o�Ĕ��쌴���т�

����26�N�i2014�j��7�����{�A�����o�R�S���u�������{�i�͂��˂���Ɓj�w�v���N�_�ɍ]�ˎ���̓��C���u�������X���v�����o��A���m�ΔȂ̃o�X��܂ŕ����B�㔼�̓o�X�ňړ��A�������̓�ɍL���锟��i����Ȃ݁j�����т�K���B

�u�V���̌��i�Ă̂���j�v�Ƃ�����ꂽ�u���������i�͂��˂͂���j�v�͏��c���h���甠�����i�����j�܂ł��l���̓��̂�i����j�B����������O���i�݂��܁j�h�܂ł��l���i����j�B�]�ˎ���̗��l���z���Ă������Ó��͕W������800����D�ɒ����A���C������̓�ł������B

1�D�������{�w����{�_��E�������X���h�ꗢ�˂�

���������E�����o��A�������X�������B�X�^�[�g�͔������{�w�B�ŏ��͘H���o�X�Ő{�_��o�X��܂ňړ�����B�k�J�����̐{�_�쎩�R�T����������Ώ�̓��i����A����j�ւƐi��ł����A���h�ցB

��7��10������A�����̔������{�w�B�w�O�̕W���͂��悻97���B�����{���ʂ։��т鋌�X���͓��{���炵�炭�͎ԓ������ɂȂ�̂ŁA�����o�R�o�X�u�㔨�h�i���݂͂����キ�j�v�s�𗘗p���āu�{�_��i����������j�v�o�X��܂œo���čs���B

�]�ˎ���ɐ������ꂽ�����C���́A���݂͌����ƂȂ��Ă���B�����܂ł̔����`���̊X���i����H�B�䂳���݂��j�Ƃ͈قȂ�A�{�_��i����̎x���j�̒J�����̃��[�g������̎����ɐ������ꂽ�B

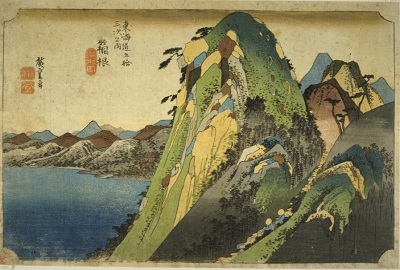

�L�d�u���C���\�O���V������ �ΐ��}�i�ۉi���Łj�v

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����@

����͔��h������`�����}�A�Ƃ������ƂɂȂ낤���B�Ώ���s�����l����l������B

����ɑ��A�������{�w�����⏬�c�����̎O�����i����܂����j�ŕ��錻�݂̓��C���i�����ꍆ�B�����w�`�̃R�[�X�ŗL���j�́A�]�ˎ���̍��́u�������i�ȂȂ�݂��j�v�ł������B

����͍]�ˏ�������A���邢�͂����ƈȑO���瓒����Ƃ��ĉh�����u���������v�i�͂��˂ȂȂ�B���{�E���V��E�������E�{�m���E��q�E�؉�E���V���j�������A����̌k�J�����̓��B

�O�����`�������`�������i�֏�����O�ƂȂ�j�`�����C���`�O�����́A�]�ˌ���ɂ͎�����i�ȂȂ�߂���j�Ə̂���]�ˏ����̕����V�R�̓��ł��������B

�L�d�u�������p���}�v �@�g���

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����@

��O�̎O������n���Đi�ޓ��������C���B�R���̔��h�W���̐�A�����R���z���Ċ֏��Ɏ���B

����A�O������n�炸�ɐi��ł����Ɣ������{�B���̐�ɓ��V��A�������A�{�m���Ǝ����������тĂ����B

�Ȃ��A�Ñ�̓��C���i���}�g�^�P���̓`���̓��j�͔����R����a����ʂ։I��u�������v���o�R�B�����̖����h�l�i��������j�Ƃ��Đ����������ł��������B�@

�����ɓ���Ƌ��E���q�̓��������s�s�����ԊX���Ƃ��ē��C���͐��������B���̎���ɂ͑������ɉ����āA���������爰�m�E���V�����o�Ĕ����`���ɓ��{�։���u����H�v���������ꂽ�B

�o�X�̂�̊�O�ɂ͑���̌k���������B����͈��m�Ɍ����A�����̃J���f������D���l�ɗ��ꉺ���đ��͘p�֒����B

4�Ԃ̂���甠���o�R�o�X�u�㔨�h�v�s�ɏ���ĎR�����Ђ������肨�悻15���A�u�{�_��v�o�X��ցB

�{�_��W���́A�{�_��o�X��B�W����250���܂œo���Ă����B������7��40������B

�o�X�₩�班���o���Ă����ƁA�ՍϏ@���_���i�����j�̐Δ�Ə����ȑꂪ������B

���_���ɂ͋w�����̕���ɂ܂�鏟�ܘY�i�����낤�j�Ə��ԁi�͂͂ȁj�̕悪����B

��i�ނƁA�{�_�쎩�R�T�������̓����B

�{�_�쎩�R�T�������i���������� �����傤 �قǂ��j�́A�x�m�����ɓ����������̔����n��ɐ_�ސ쌧�������������R�T�������̂ЂƂB�����I�ɋ����C���Əd�Ȃ��Ă���B

�Ȃ��A������т͕���24�N�i2012�j�ɂ͓��{�W�I�p�[�N�ψ���ɂ���āu�����W�I�p�[�N�v�ɔF�肳�ꂽ�B

���R�T�������ɓ����Ă����B���̂�����͋����C�������Ƃ͈قȂ铹�����B

���X�����A���̐{�_��k�J�B�C����27�A8�x�B

���͂悭��������Ă���B

���d�̔��h�i�͂����キ�j���d���ӂ�ŁA�k�����ۖ؋��œn��B

�Ȃ��A�������ɂ͉��Ɍ�����݂苴�𗘗p����悤���ӏ������f�����Ă���B

��������Ƃ�������ł͂��邪�A180�s�Ƃ����d�ʐ����̂���݂苴�B

���C���[�łȂ��ꂽ�ۖ؋��B

�㗬���ɂ͔��d���̎{�݁B�^�p�J�n�͏��a16�N�i1941�j�B

���̂�����͔��h���d���ł���Ɠ����ɁA�����̎O�������d���i�吳7�N�E1918�^�p�J�n�j�ɒʂ��鐅���ǂ̐����������邽�߂̎搅���ł�����B

�ۖ؋��͌k����n��Ƃ������k�������̌����ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�������ɉ���������Ă��܂����悤���B

�������̓S���S�������A�{�_��̌k���B

�{�_��̖k�݁i���݁B�����Ɍ������č��j�́A�����ΎR�̒����Ό��u�ɗR�����镬�o���łł��Ă���B����A��݁i�E�݁j�͊O�֎R�ɗR�����镬�o���ɂ��B���傤�ǐ{�_������Ƃ��č��E�ő͐ϕ��̗R�����قȂ��Ă���B

���\���N�O�̔����ΎR��2700�����̔������~���`�ł������Ɛ��肳��Ă��邪�A�啬�ɂ�蒆�����זv���O�֎R���`�������B�̂��ɃJ���f�����ł̕��ɂ�蒆���Ό��u���`�������B

�Ƃ������Ƃ͊O�֎R���̕����n���I�ɂ͌Â����ƂɂȂ�B

�Ί݂ƂȂ鍶�ݑ��ɁA���̑������t�����Ă���B

�ܑ��H�ɏオ��A���W�ɏ]���Ă����B

�����ցB

�u���d���O�v�o�X�₻�ɂ́A��ב匠���̒����B

�����o������ŁA���X���ɓ���B

�������炢�悢�捡��̎R�����i�{�_��o�X��X�^�[�g�j�ł͍ŏ��ƂȂ�Ώ�̓����n�܂�B

�܂��͊���i��肢�������j�B�]��̋w�����ɂ܂��`��������B

�����ȍ~�̕�C�̎��������Ă��邪�A�]�ˎ���̐Ώۑ�����Ă����Ԃ�����B

�]�ˎ���̋�Ԃ͓o�肩������肩����킩��₷�����W���f�����Ă���B

�ቺ�ɂ͌����B

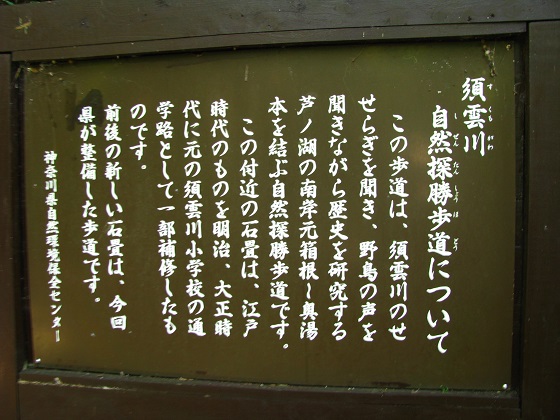

�{�_�쎩�R�T�������̉���B�Ώ�̐����ɂ��Ă̋L�q�B

�Ăэ]�ˎ���̐Ώ�B

�r���Ƃ�����Ώ����ɕܑ�����Ă���B

�����H�̈ڂ�ς����L�����A����B

���݂̓��C���i�����ꍆ�j�́A�]�ˎ���ɂ͊X���Ƃ������͓�����ւ̎��V���ł������B

�E���獶�ցA�}�Ζʂ�������B

�����ǁB���̗����𗘗p���Ĕ��h���d���̃^�[�r������]�������d�������Ȃ���B

�Ăь����ցB

���Ċ���̂��̕t�߂ɑ��݂����ڑҒ����̂��Ƃ��L����Ă���B

���������炭�s���B

��������A�ĂѐΏ�ցB

�ǂ�ǂ��Ă����B

��̃S���S�������R���B

�����n��؋��B

��̗���́A���炩�B

����i�������킴���j�̐Ώ��o���Ă����B�ÐF���R�Ƃ������͋C���A�����B

�ē��ɂ��u�����̐Ώ�̓�����Ԃ悭�c���Ă����v�ƋL����Ă���B

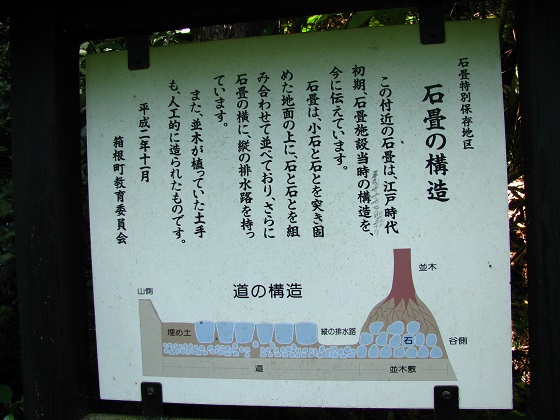

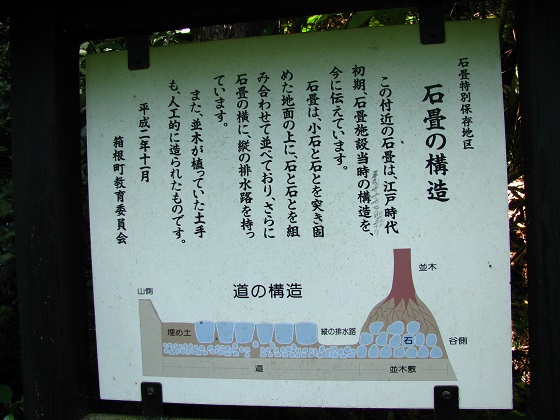

�Ώ�̍\�����L�����A����B

���ɂ����̗��l�C���B

�]�ˎ���̂����ꂽ�y�؋Z�p�̈�A�߂̔r���H�̉���B�Ώ�Ƃ����ǂ�������ɕ~���l�߂Ă͑�J�ŕ��Ă��܂��B�����ŋL�q�̋Z�p���p����ꂽ�B

���h�W���֓����B������9��15���B�����~�܂��Ă͈����Ԃ��J�������\���A���J��Ԃ��Ă��邤���ɐ{�_��o�X�₩��W���R�[�X�^�C��50���̂Ƃ���90���ȏォ�����Ă��܂����B

�{�w�Ղ̃o�X��B

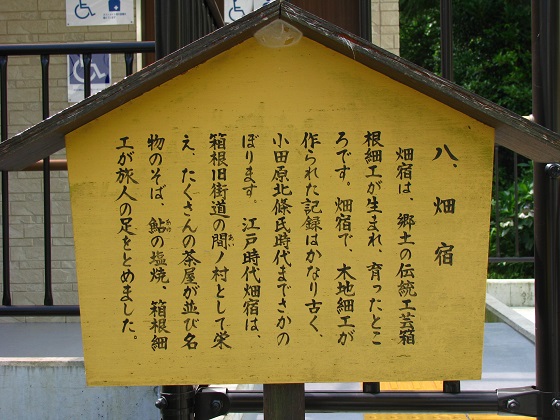

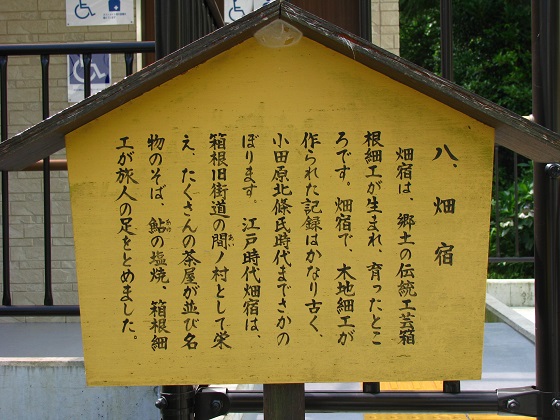

���h�i�͂����キ�j�͏��c���h�Ɣ����h�̊ԂɈʒu����B�����͓��C���\�O���̐����ȏh��ł͂Ȃ����A�X������������l�X�̑����ɂ��ԁi�����j�̏h�Ƃ��Ăɂ�������B

�������X���̑傫�Ȉē��B

�Ȃ��A�L�ڂ̔��h����Î𒃉��܂ł̃R�[�X�^�C���͉���̂��́B�o���90�`100�����Ă��������������B

���̒n�͊�؍H�̗��Ƃ��Ă��m����B���̓�����^�̊ό��o�X������オ���Ă��Ă����B

�g�C���̑O�̓��ē��B

�ē��ɏ]���A�ꗢ�˂ցB

���h�ꗢ�ˁB

����B�]�ˎ���̎p���������ꂽ�B

�˂͑ɂȂ��Ă���B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B