早渕川流域〜太古から現代へ、開発のあゆみ

平成28年(2016)の桜の季節、早渕川(はやぶちがわ。鶴見川水系)流域に広がる港北ニュータウン(横浜市都筑区・港北区)センター地区の緑道(グリーンマトリックス)を一周するまち歩き。昭和中期〜平成期に計画的に開発された美しい街並みが誕生するよりもはるか昔、弥生時代〜室町時代、江戸時代に渡るまちづくりの営みを感じながら歩く。

1.センター南駅から茅ヶ崎城址へ

歩き始めに横浜市営地下鉄ブルーライン・センター南駅から正覚寺、室町〜戦国期の茅ヶ崎城址(茅ヶ崎城址公園)を訪れる。

横浜市営地下鉄センター南駅そば、茅ヶ崎城址入口交差点。すぐ奥に、こんもりした緑の茅ヶ崎城址が見える。

信号の奥、突き当りを左へ行くと茅ヶ崎城址公園の入口。右へ行くとすぐに正覚寺の門前。

天台宗長窪山総泰院正覚寺(しょうがくじ)。境内は城址の南に位置する。正覚寺の花菖蒲、紫陽花(アジサイ)はこちらのページへ。

こちらは12月初頭、紅葉の季節の正覚寺。

江戸時代後期に編纂された地誌「新編武蔵風土記稿巻之八十五都筑郡之五神奈川領茅ヶ崎村 正覚寺」では開山は不詳とされている。

寺には天正18年(1590)の豊臣秀吉による小田原征伐に際しての禁制(制札)が伝わっている。その宛名には「武蔵国小机之千ケ崎之郷 総泰院同観音堂」と記されており、禁制には「軍勢の者による乱暴狼藉や放火は、堅く止めるように令する。若し違反する者があれば、その科者は厳しく処する」といった内容が記されている。

小田原落城も間近のころに寺に掲げられた禁制は、国衆に対する新しい支配者である秀吉の権力を示すためのものであった。

小田原合戦の際、県下における小田原城の支城は玉縄城(鎌倉)が徳川家康による第六代城主北条氏勝との開城交渉により開城。津久井城(旧津久井郡)は本多忠勝の大軍に囲まれ落城した。一方で小机城は防衛体制を敷くことが出来ず半ば放棄された形で開城。小机城の支城である茅ヶ崎城にも合戦の記録は残っていない。

山門前から来た道を戻り、城址公園入口へ。

観音堂。城の西に位置する。城址公園の東に存する寿福寺の境外仏堂となっている。

新編武蔵風土記稿には、この地に観音堂が建っていたと記されている。縁起によれば、本尊の正観音像は多田山城守行綱(ただ やましろのかみ ゆきつな)の守護仏であった。本尊は行基が関東に下向したおりに安置したものと伝わる。後の寛平二(890)年に新たに堂が建立されそちらに移るも治安(じあん)二年(1022)に堂が焼失。その際本尊のみが災いを免れたことから行綱が自らの守護仏として堂を建立して安置した、とされる。

公園入口付近からセンター北駅方面の眺め。都筑阪急の観覧車の頭がちらりと見える。

港北ニュータウンは旧港北区域において昭和40年代(1960年代後半)より「乱開発の防止」「都市農業の確立」「市民参加のまちづくり」を基本理念として建設事業計画がすすめられた。昭和が終わるころ(1980年代後半)にはほぼ造成工事を終え、建物が立ち上がっていった。

昭和14年(1939)の旧都筑(つづき)郡の横浜市への合併により誕生した旧港北区は、昭和44年(1969)に緑区を分区。平成6年(1994)には港北区・緑区の再編により都筑区・青葉区を分区。ニュータウンの中心街区は現在では都筑区に属する。

横浜市域にあって東京に近く、放置しておけばディベロッパーごとの小規模開発が乱立することが避けられなかったであろうこの地域。時代の流れからして旧態のまま保全していくことはほぼ不可能であった。それならばいっそ計画的に開発を進めようと行政主導で都市基盤の骨格作りから計画を練り上げた結果、現在の街となった。

各所に残る遺跡・史跡は市の主導で計画的な開発が行われたが故に、発掘調査と保存の必要性の判断が適切になされたことで生き残った。開発事業者と地権者との直接契約による個別の開発であれば、義務的な通り一遍の調査ののち造成により遺跡・史跡は跡形もなく消滅していたかもしれない。

茅ヶ崎城址(ちがさきじょうし)。

平成2年(1990)からの発掘調査を経て平成20年(2008)に城址公園となり、恒久的に保全されることになった。

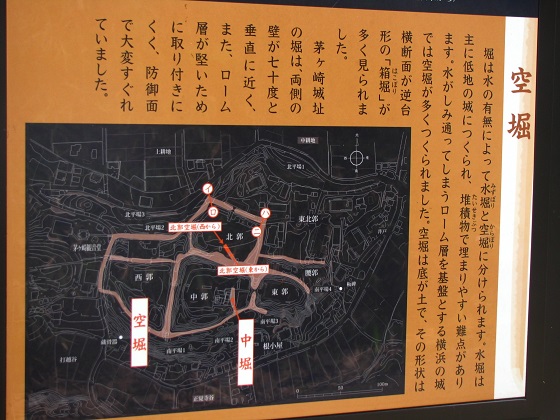

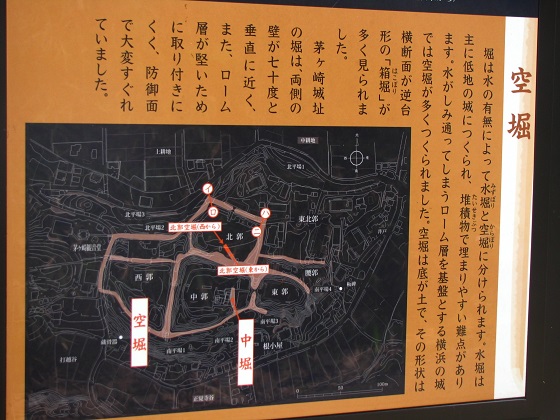

案内図。

茅ヶ崎城は15世紀後半から16世紀前半(室町時代後期〜戦国時代前期)の平山城。古文書は確認されていないが小田原北条氏の時代に小田原城の支城・小机城(こづくえじょう)のそのまた支城であったと推定されている。小机城址市民の森はこちらのページへ。

茅ヶ崎城の名は昭和になって研究者により呼ばれるようになった名称。古くから地元では「城山(じょうやま)」と呼ばれていた。

また、新編武蔵風土記稿には平安末期の武将多田行綱(ただ ゆきつな)の館跡(「舊跡(きゅうせき)多田山城守(やましろのかみ)行綱塁蹟」)であったと記されているが、そのあたりは伝承の域を出ない。

園路を上がっていく。正面には土塁。

虎口(こぐち)。現在では公園園路としてゆったりと広く造られている。

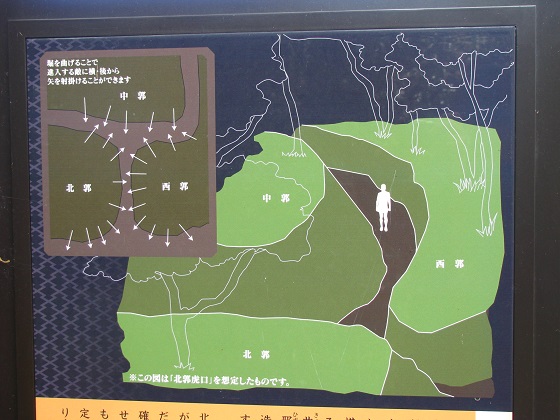

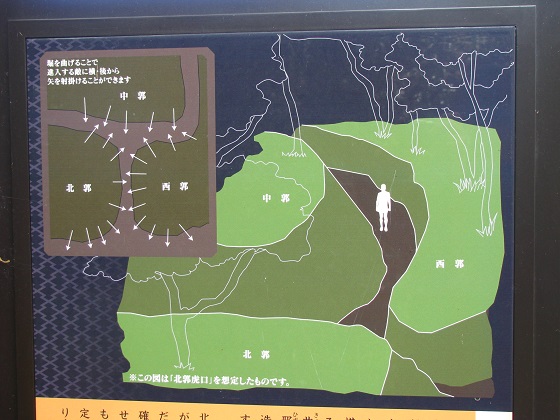

虎口は城の進入口となる空堀であり、幅は非常に狭く造られた。しかも空堀はクランク状に屈曲している。これは「横矢(よこや)折れ」あるいは「折邪(おりひずみ)」と呼ばれる。

横矢折れは小田原北条氏の本城・小田原城の総構(そうがまえ)の遺構となる小峯御鐘ノ台大堀切(こみね おかねのだい おおほりきり)などでも発掘された。小田原城総構・小峯御鐘ノ台大堀切はこちらのページへ。

横矢折れは小田原北条氏の築城技術の特徴の一つとされる。こうした構造が確認されたことで、年代とも照らし合わせて小田原北条氏の時代にも支城であったことの推定が、より確かなものとなるのだろう。

深くて立派な空堀が続く。

発掘された空堀の法面(のりめん)は急傾斜。

西郭(にしくるわ)へ。この登路は縄張(なわばり。城の設計プラン)とは関係のない、現在の公園路。

城下の早渕川を挟んだ向こうの小山は大塚・歳勝土(さいかちど)遺跡公園の台地。

小机城にとっての鶴見川と同様に、早渕川は茅ヶ崎城にとっては天然の堀の役割を果たした。

土塁に沿った園路をゆく。

4月上旬、八重山吹(ヤエ ヤマブキ)が咲く。

空堀・土塁が良く残っている。

眼下に竹林。下には降りられない。

数日前の暴風にも耐えて咲き誇る、満開のサクラ。

東郭(ひがしくるわ)へ。

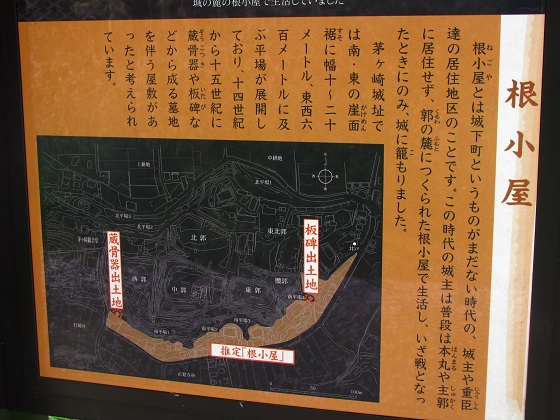

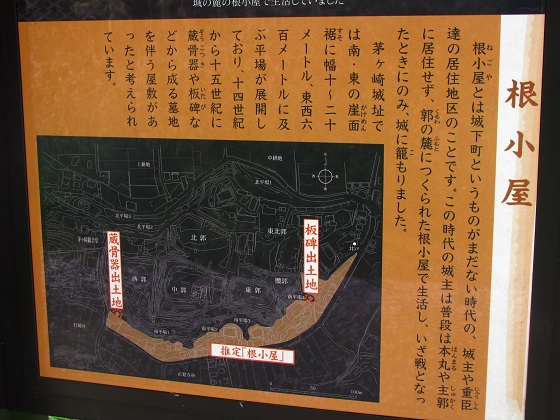

茅ヶ崎城の居館は山すその「根小屋(ねごや)」に配置されていた。

根小屋は中世(〜戦国時代)の城にみられる形式。小田原城の支城である小机城、津久井城などにも見られる。津久井では地名としても残っている。津久井城址はこちらのページへ。

東郭を隔てる空堀の底。

空堀が盛り土で遮られている。

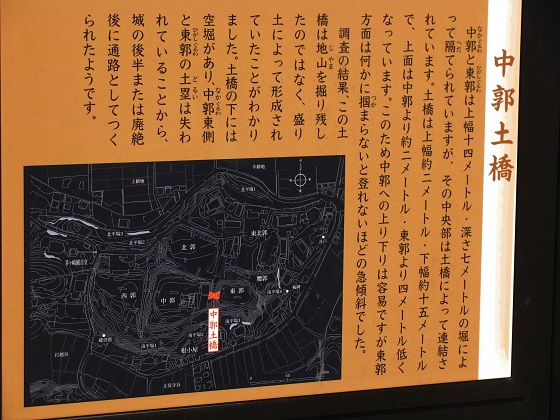

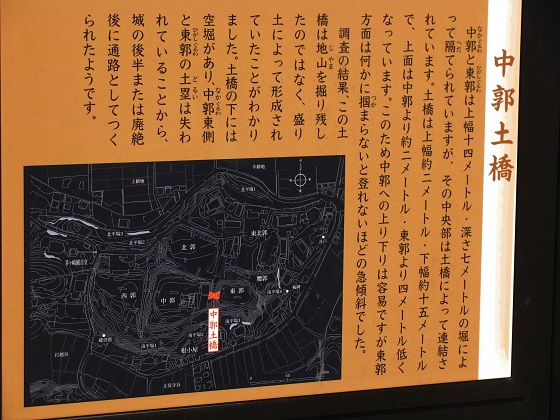

中郭土橋(なかぐるわどばし)。

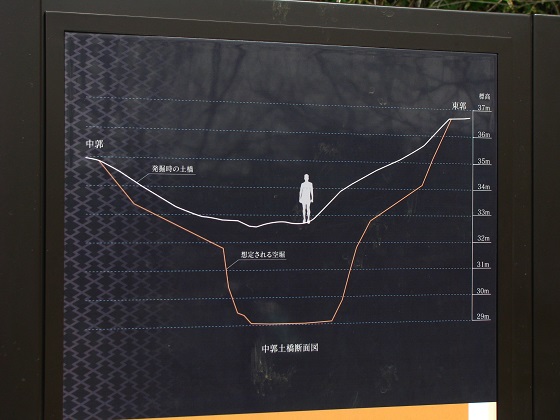

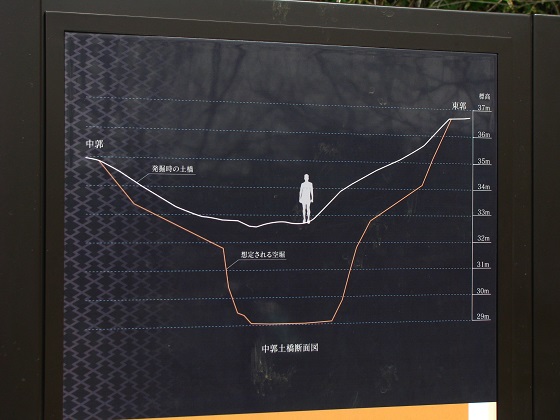

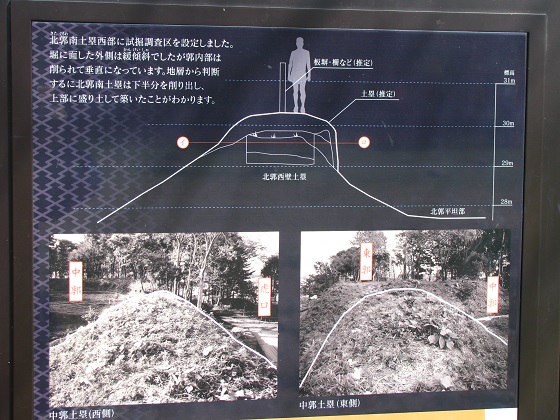

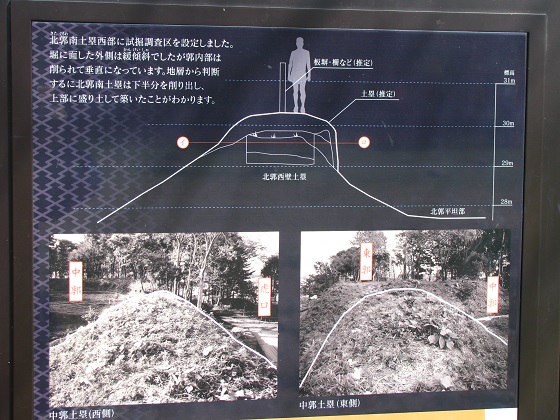

東郭と中郭を隔てる深い空堀の一部が、細く弓なりに橋渡しされるように土橋となっている。図で見るように、東郭土塁の法面は深さ7mとたいへん高かった。

東郭の虎口。

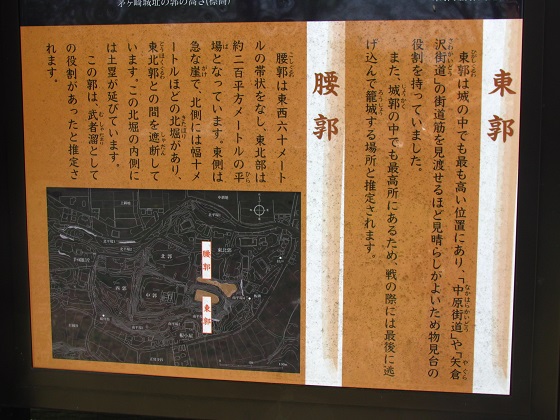

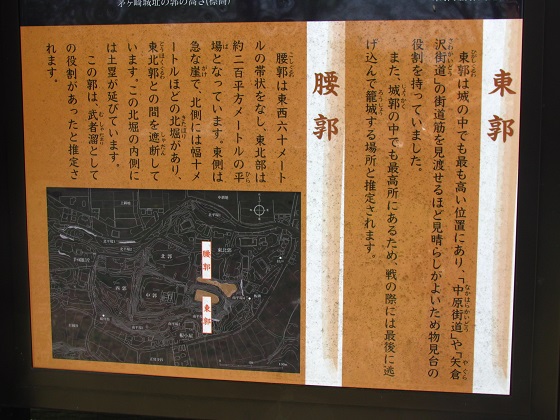

東郭。

東郭の外側には帯状の腰郭(こしぐるわ)があった。

東郭から北の眺め。

東郭から中郭の眺め。

中郭へ。

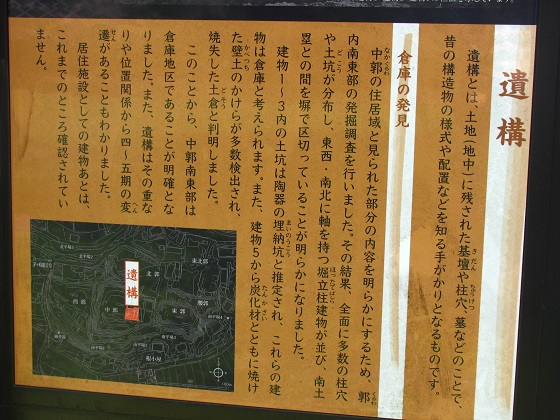

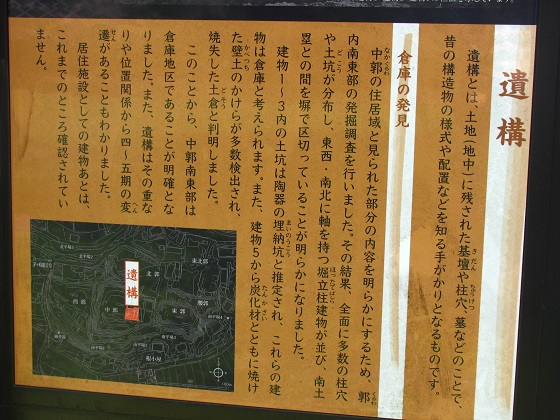

中郭。茅ヶ崎城の主郭は城内最高所であった東郭か、あるいは最も広い中郭であったか、さまざまな推測がなされている。

中郭からは倉庫跡が発掘されている。居館跡は発掘されなかった。

発掘された跡は石で示されている。

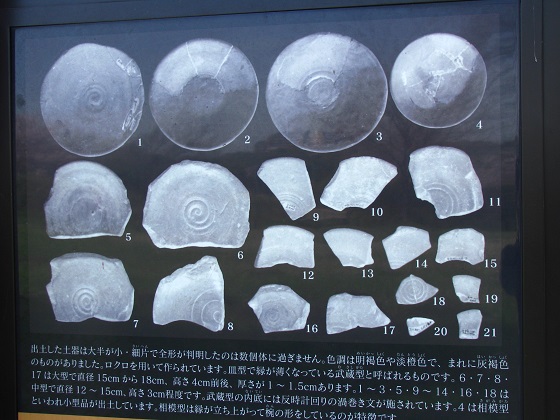

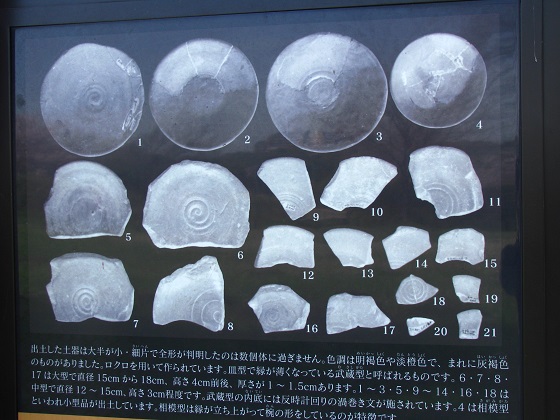

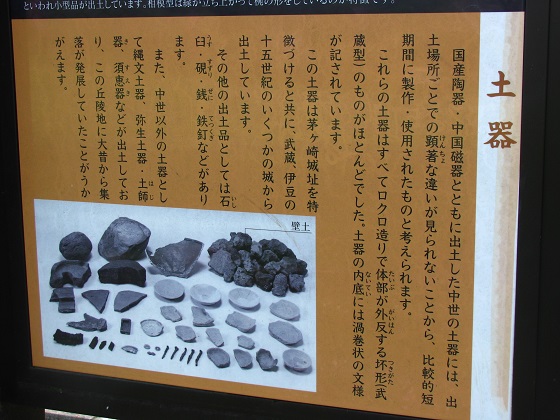

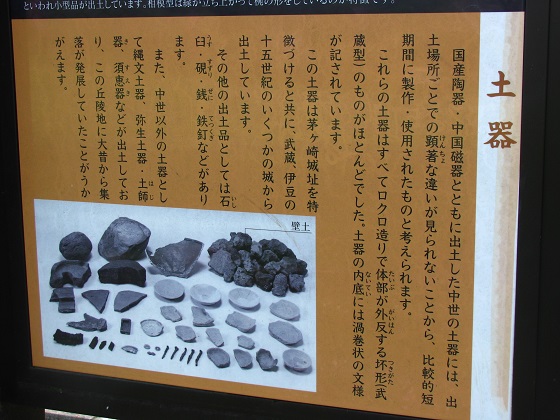

遺跡からは南関東各地で見られる渦巻き模様が刻まれた「かわらけ(素焼きの皿)」が出土した。

かわらけは日常使いのほか、神仏への供えや主君と家臣との儀式でも使用された。関東では平安〜鎌倉時代に京より取り寄せた白かわらけ、室町時代における鎌倉公方(古河公方)のかわらけ、小田原北条氏の小田原かわらけなど時代を追って様々なかわらけが出土している。

ウズマキかわらけは主に扇谷上杉家(おうぎがやつうえすぎけ。室町時代中期における相模国守護。武蔵各地も勢力下に置いた)の支配下にあった城で出土している。

かわらけに刻まれたウズマキが有する意味はまだ解明されていない。

ウズマキかわらけの出土は横浜市域ではここ茅ヶ崎城のみ。神奈川県下では他に丸山城(伊勢原市)から出土。県外は江戸城(東京都千代田区)、葛西城(東京都葛飾区)、深大寺城(東京都調布市)、河越城(埼玉県川越市)、岩槻城(埼玉県さいたま市)、松山城(埼玉県比企郡吉見町)などから出土している。いずれも相模守護・扇谷上杉氏の拠点であった。

この時代は戦国大名・小田原北条氏が関東に進出してくるよりも前。鎌倉公方(のち古河公方)足利氏、関東管領山内(やまのうち)上杉氏、相模守護扇谷上杉氏が三つ巴となって覇権争いを繰り広げていた頃となる。

参考・都筑区茅ヶ崎城跡と謎のウズマキかわらけ 横浜市歴史博物館編

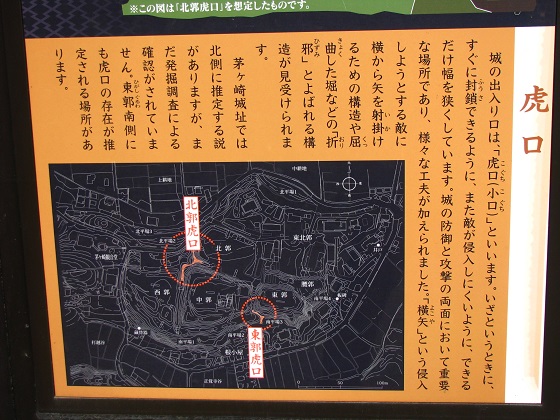

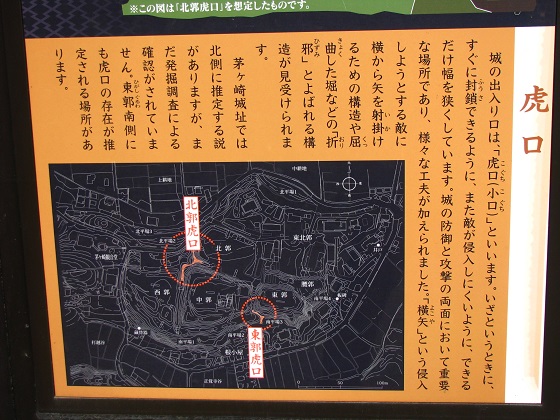

平成12年の発掘調査で判明した茅ヶ崎城の縄張(なわばり。城の設計プラン)。

広々とした中郭。

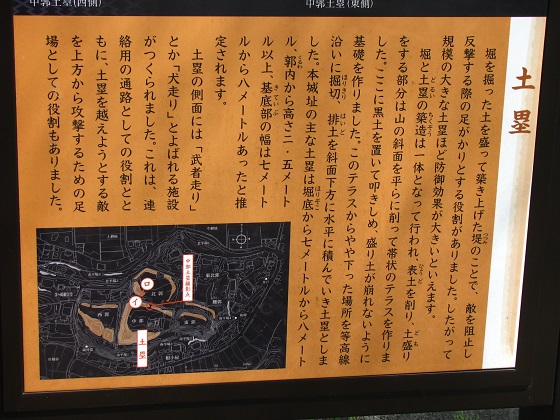

土塁の解説。

北郭へ。中郭と隔てる土塁は高い。

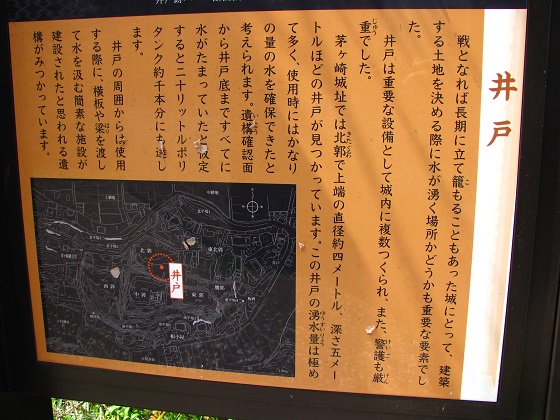

北郭の井戸跡。

籠城のためには井戸は不可欠。

北郭は現在では城址公園の中心。

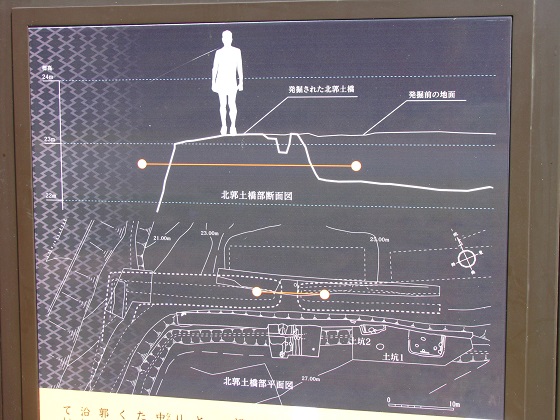

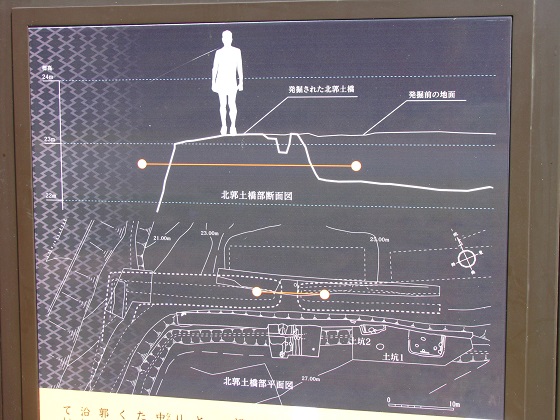

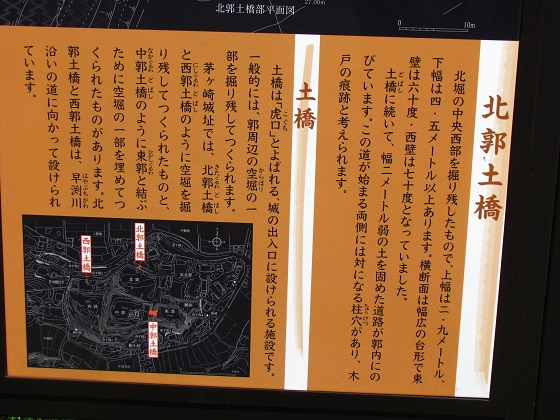

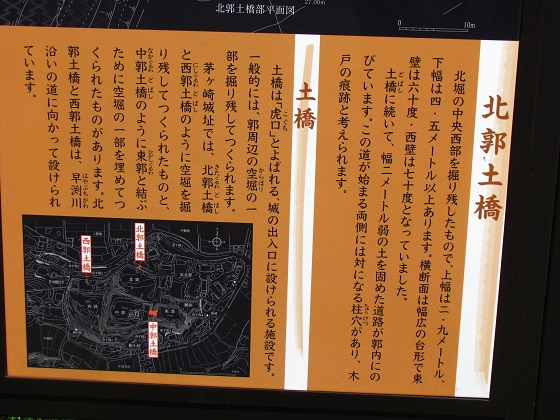

北郭にも土橋があった。

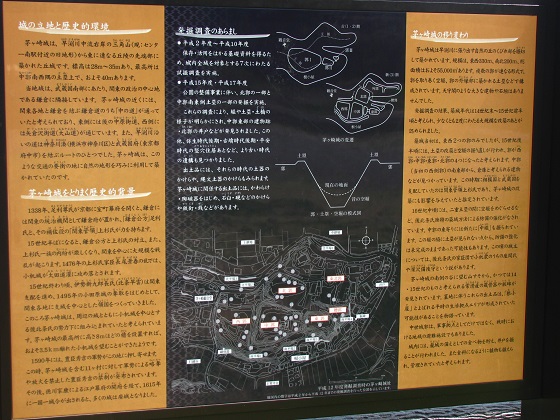

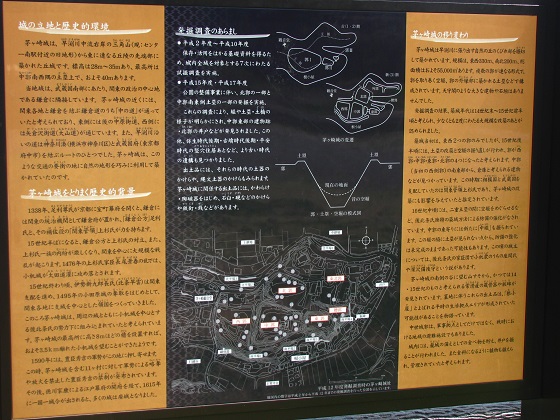

茅ヶ崎城址の発掘調査で判明した縄張の詳細な解説 拡大版

城の構造としては戦国時代の小田原北条氏による築城の特徴である横矢折れ(クランク状の空堀)や二重土塁が確認された。ただ障子堀(堀の底部に仕切りを設けた堀)は確認されなかった。障子堀が復元された国指定史跡・山中城址(箱根八里・西坂。静岡県三島市)はこちらのページへ。

茅ヶ崎城址を後に、大塚・歳勝土遺跡へ向かう。

城下の庚申塔(こうしんとう)。

民間信仰の一つである庚申信仰は、江戸時代以降に特に盛んに行われた。

造園業者の庭木も景観づくりに一役買っている。

早渕川を渡り、遺跡公園へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。