鶴見川中流域〜地域の象徴・今昔

平成26年(2014)4月、中原街道・落合橋(鶴見川・恩田川合流点付近)から鶴見川サイクリングコース沿いに、小机城址(こづくえじょうし)と新横浜公園(鶴見川多目的遊水地)を巡る。併せて日産スタジアム(横浜国際総合競技場)スタジアムツアーにも触れていく。

鉄道利用ならいずれも最寄駅はJR横浜線小机駅。

1.鶴見川サイクリングコース・落合橋から小机城址へ

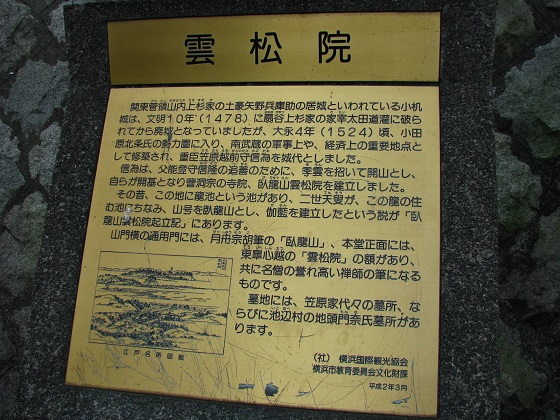

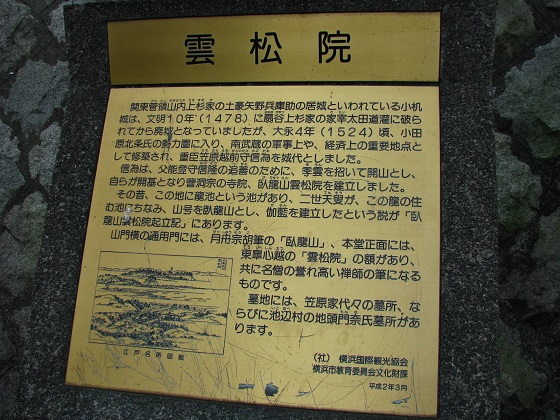

小机城址は中世の平山城。戦国時代(小田原北条氏の時代)には小田原城(本城)の重要な支城に位置付けられた。現在は小机城址市民の森として保全されている。雲松院は小机城の城代を務めた笠原氏の墓所がある。

落合橋から上流、鶴見川サイクリングコースを寺家ふるさと村方面へはこちら。

鶴見川と恩田川(おんだがわ)の合流点近く、中原街道・落合橋から下流方向をめざす。

大きな白いニールセン・ローゼ橋の鴨池大橋(かもいけおおはし)。下には白いトラス橋の水道橋が架かっている。

JR横浜線鴨居(かもい)駅の側から「ららぽーと横浜」の側に架かる、鴨池橋。ここから見ると照明ポールがはばたく羽のように見える。

鴨池橋は人道橋。

鴨池橋を過ぎるとしばらくの間、桜並木が続く。右手には鴨居東本郷農専地区の浜なし果樹園が広がっている。

小机城址(こづくえじょうし)の森が見えてきた。

森の一部を第三京浜が縦断している。

オレンジ色の橋げたの、小机大橋。向こうに見える構造物は、首都高K1横羽線(よこはねせん)生麦(なまむぎ)付近から第三京浜を結ぶ、首都高K7横浜環状北線(よこはまかんじょうきたせん)。

側道へ下りていく。

側道を、右へ。

正面の森は、小机城址。奥の突き当りを、左へ。

日産スタジアムへ至る広い通りの手前、狭い道を右に入っていく。

案内の標柱が建つ四つ角を、右へ。

第三京浜ガードの手前、電柱に城址への案内が貼られている。

小机城址(こづくえじょうし)は民有地。横浜市内に数ある市民の森のひとつとして整備・開放されている。その広さは市民の森としては小振りな、4.6ヘクタール(100m四方×4.6)。

小机城址まつりの幟に描かれている家紋は、小田原北条氏の時代に城代(じょうだい)をつとめた笠原氏の家紋「丸に三つ柏」。

駐輪スペースのあるこのあたりは「根古谷(ねこや。根古屋)」と呼ばれている。

根古屋とは城下の集落を指すことば。県北の山城・津久井城址にもやはり「根小屋(ねごや)」という地名が残っている。相模灘(さがみなだ)の蔵元・久保田酒造のある辺りである。津久井城址はこちらのページへ。

相模原市緑区根小屋(旧津久井町根小屋)の久保田酒造(撮影・1999年8月)。山に囲まれた抜群のロケーションは、相州の地酒好きなら一度は訪れたい蔵。現在は屋根が葺きかえられている。

小机城址市民の森の、案内図。

こちらは本丸広場のあたりに掲示されている、小机城の想定図。

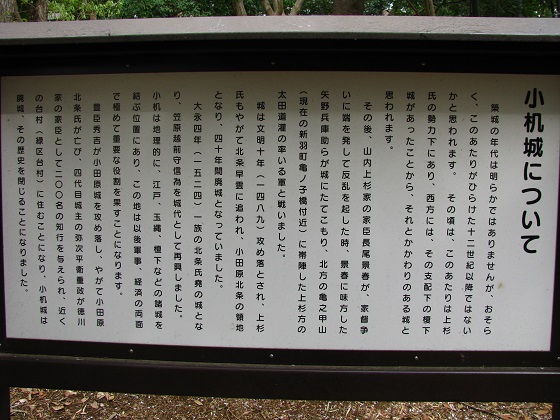

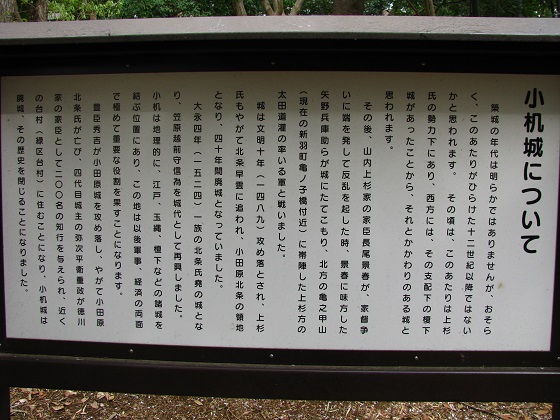

戦国時代の平山城(ひらやまじろ)である小机城は、室町時代の中期(1400年代前期)、関東管領(鎌倉府長官である鎌倉公方(くぼう)の補佐役)の山内上杉氏(やまのうち うえすぎし。足利尊氏の母方の叔父を祖とする)により築城、と伝わる。

山内上杉家の筆頭重臣・長尾景春(ながお かげはる)が主君に謀反を起こした乱(文明九年・1477)では、対立していた扇谷上杉氏(おうぎがやつ うえすぎし)の筆頭重臣・太田道灌(おおたどうかん。江戸城の築城で知られる)が景春の勢力を削がんとして、景春の協力者が籠城した小机城を攻め落としている。

長尾景春の乱の後はしばらくの間廃城となっていたが、戦国時代の大永四年(1524)、小田原北条氏第二代氏綱(うじつな)により修復されて小田原城の支城となった。

小机城の城主は小田原北条氏の初代早雲(宗瑞・そうずい)の四男・幻庵(げんあん。宗哲)の血縁、縁者が務めることとなった。その系譜については各種資料において不明瞭な点が錯綜していたが、近時の研究では次のようにまとまっている。「横浜の戦国武士たち」下山治久著。

北条三郎(さぶろう・時長?。幻庵の嫡男)

北条氏堯(うじたか。幻庵の長兄(宗家第二代)氏綱の末子。幻庵の後見を受ける立場にあった)

北条氏信(うじのぶ。幻庵の次男)

北条氏光(うじみつ。氏堯の子)

城代(じょうだい)は笠原氏。笠原氏一族は小田原北条初代早雲が伊豆入りする前からの譜代家臣であり、不在となることが多かった城主の留守を預かった。

笠原信為(のぶため。初代城代)

笠原康勝(やすかつ・弥太郎。信為の嫡男。平左衛門尉)

笠原照重(てるしげ。平左衛門照重)

笠原重政(しげまさ)

この先、つづら折りの道を上がっていく。

小机城は小田原北条氏の家臣団である衆(しゅう)組織をもつ有力な支城のひとつであった。

衆組織は本城直属の小田原衆のほか、各支城に属する家臣団としては以下のものがあった(永禄二年・1559「小田原衆所領役帳」編纂時点。のち北条氏の勢力拡大に従って変遷していく)。

玉縄(たまなわ)衆(玉縄城。現鎌倉市。久良岐(くらき)郡・鎌倉郡・三浦郡周辺)。玉縄城主は小田原北条氏の最も重要な分家である、玉縄北条氏が代々つとめた。

小机衆(小机城。橘樹(たちばな)郡・都筑(つづき)郡周辺)

津久井衆(津久井城。相模北部)。

江戸衆(江戸城。武蔵東部)

河越衆(河越城。武蔵北部)

松山衆(武蔵松山城。現埼玉県比企郡。武蔵北部)

伊豆衆(韮山(にらやま)城。伊豆)など。

戦国後期には宗家第四代氏政の弟である氏照が城主を務めた八王子城が滝山衆を擁した。八王子城では秀吉による小田原攻め(天正18年・1590)の際、壮絶な戦いが繰り広げられた。

なお、横浜市域における特殊なケースとして、蒔田(まいた)城(現横浜市南区。久良岐郡)がある。

城主は吉良氏(蒔田殿・まいたどの)。

吉良氏の先祖は足利氏の流れをくむ名門。駿河の今川氏は吉良氏の分家。なお忠臣蔵の吉良氏は吉良一族の流れをくむ末裔。

北条早雲が当初今川氏を頼っていたこともあり、吉良氏は小田原北条の勢力下に取り込まれるも家臣扱いではなく独自の印判状を用いることを許され、いわば特別扱いであった。北条氏は姫を吉良家に嫁がせて姻戚関係を結び、吉良家も北条氏への援助を惜しまなかった。

本丸手前の、大きな空堀。

小机城の勢力下に置かれた地域は、鶴見川流域を中心に帷子川(かたびらがわ)・多摩川に挟まれた地域すなわち武蔵国橘樹郡・都筑郡(現在の川崎市・横浜市北部)に及ぶ広範囲なものであった。ここ小机が、戦国時代には横浜市北部・川崎市の中心だったことになる。小机城の配下にもまた多くの支城・砦があった。

北条氏は勢力を関東の北へ北へと拡大、武田氏や上杉氏といった戦国大名と対峙する最前線は関東北西部へと移っていった。小机城の領内は北条氏の領国の中では比較的平穏な地域であった

また小机城の特徴として、天然の良港である神奈川湊(かながわみなと)を有していたことがあげられる。領内の物流を支えた神奈川湊は、小机城と一体となって繁栄した。

戦国時代終盤、豊臣秀吉の小田原攻めにあたり家臣たちは小田原に集結、小机城主の氏光も小田原城に籠城する。軍団の小机衆は秀吉方の北国軍(前田利家、上杉景勝など)との激戦が予想された上州・金山城に配置された可能性がある。小机城では兵も兵糧も不足し防衛体制を敷くことができず、半ば放棄された形で一戦もせずに開城した。

小田原城開城後 徳川の治世に至り、小机城は廃城。北条氏の家臣はほんの少数が徳川に仕官し、その多くは関東各地の居村に戻って本百姓となり、名主を務めた。

空堀伝いに、本丸へ。

本丸への道からの眺め。

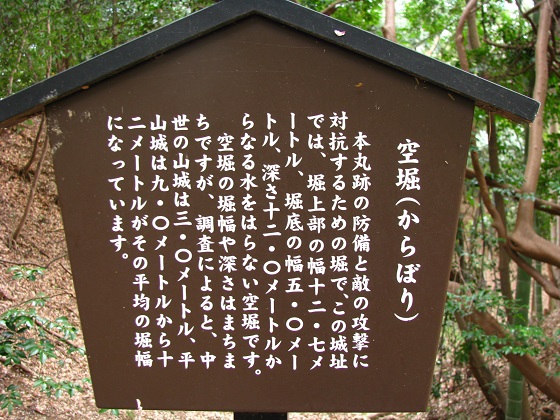

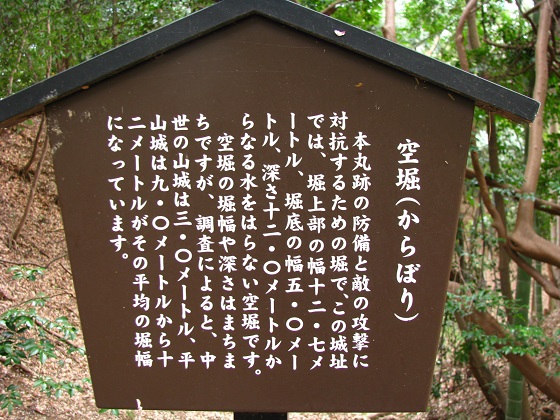

空堀の解説。

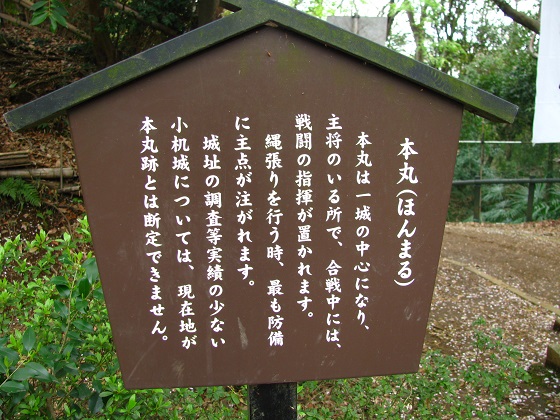

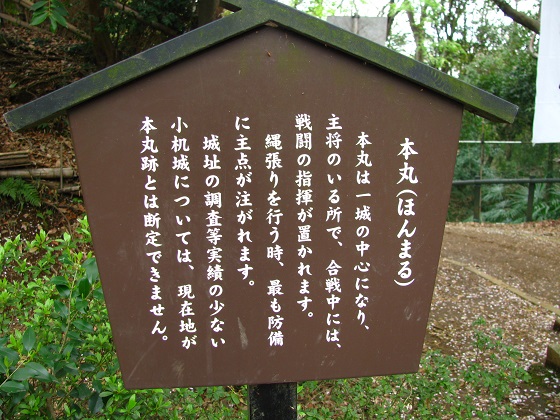

冠木門(かぶきもん)が設けられた、本丸。

小机城址まつりの前日、準備が進められていた。

50m四方くらいの大きさの、本丸。

本丸の位置は、推定による。

本丸から井楼跡(せいろうあと)を経て、二の丸へ。

小机城の歴史。

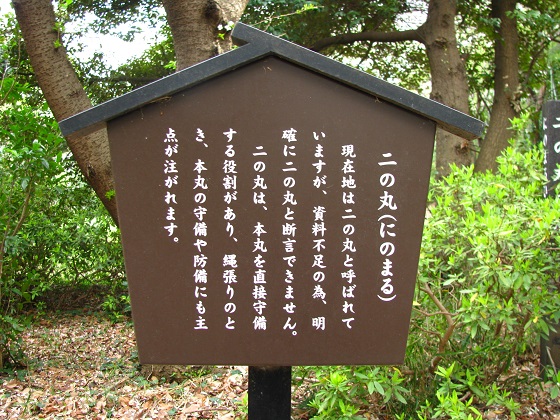

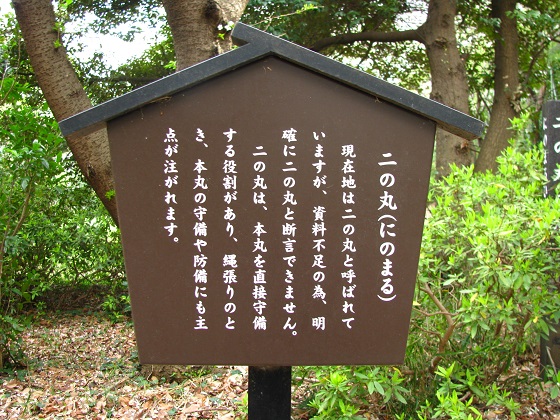

小机城の縄張について。

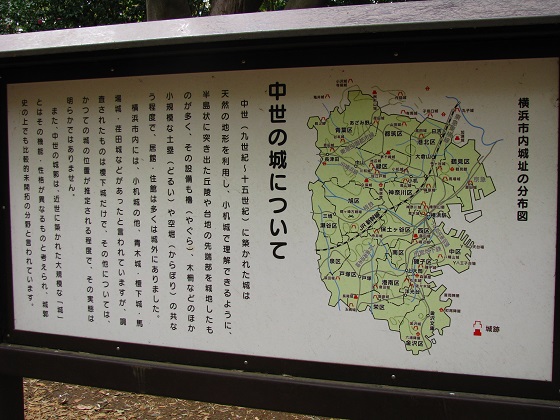

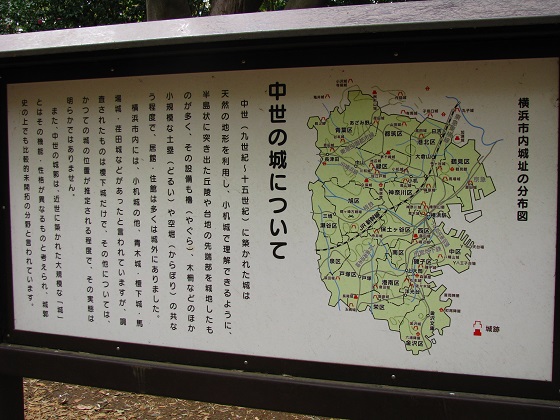

城址の分布図・戦国時代の城の特徴。

本丸から、井楼跡・二の丸に向かう側の空堀。土塁を越えていく。

空堀の解説。これによると小机城址の空堀の大きさは、中世の平山城の空堀としては平均的なサイズということになる。

空堀越しに、本丸の側を見る。

土塁(どるい)の上に設けられている、矢倉跡(やぐらあと)。

井楼跡(せいろうあと)を見下ろす。左へ下りていく道は空堀に通じる。現在では見事な竹林が広がる。

井楼跡(せいろうあと)へ。

越えてきた土塁(どるい)を振り返る。

土塁の解説。

井楼跡(せいろうあと)。

標柱の立つこの辺りは広場がひろがっている。

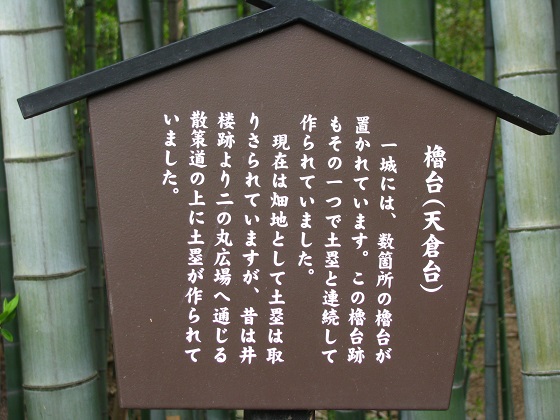

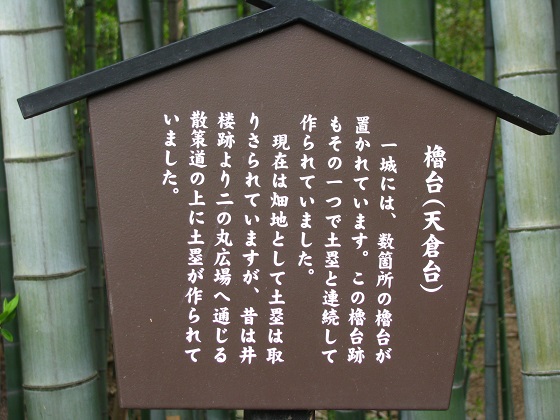

櫓台(やぐらだい)へ。

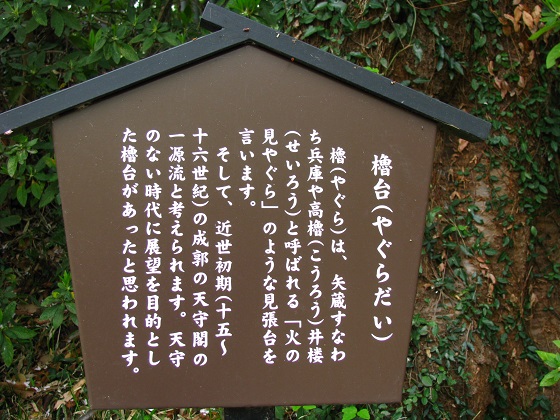

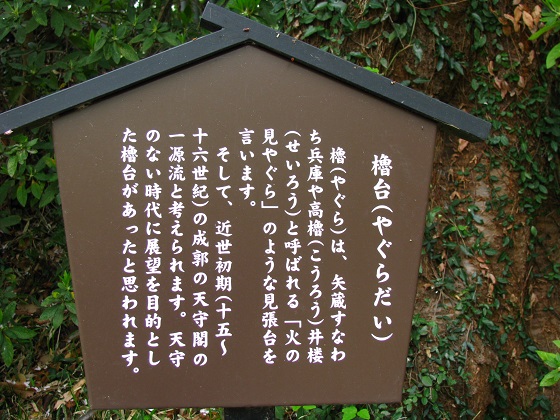

櫓台の解説。

櫓台から見下ろす奥に、本丸跡。

櫓台から見下ろす、井楼跡の広場

櫓台の、反対側。

井楼跡の広場から、二の丸広場へ。

二の丸の位置も、推定による。

二の丸から、空堀へ下りていく。

空堀の底は、柴垣が設けられたふかふかの園路。

園路の奥は、二の丸広場に上がる別の道になっている。

手入れの行き届いた、孟宗竹の見事な竹林。空堀を、本丸広場の側へ行く。

井楼跡へ上がる道。

本丸広場へ。

本丸から、富士仙元(ふじせんげん)をめざす。

富士仙元への道。小机城想定図によれば、かつて城の時代にはその場所に小机城の鎮守となる白山社が建っていたとされる。

眼下には第三京浜。城山を削って縦断している。

下りた先の舗装路に出て、第三京浜のガード下をくぐる。第三京浜の下には、JR横浜線。

JR横浜線の、城山トンネル。想定図によれば、向こうの高台が出城の曲輪(くるわ)だったようだ。

コンクリート階段を、上へ。

階段の途中からは、日産スタジアム・新横浜プリンスホテルが見える。

富士仙元そばの、広場。おそらくこのあたりが小机城想定図にあった白山社の建っていたあたりと思われる。

江戸時代後期の地誌・新編武蔵風土記稿には次のように記されている。江戸時代初期に小机城が廃城となったのちも、少なくとも風土記稿が編纂されたころには白山社が存在したことになる。

「白山社 古城跡御林の内にあり。土俗に御林守白山と号す。

昔笠原平左衛門が当所に在城せし頃の鎮守なりと云う。

社は三間に二間南向きなり。

神体は木の立像長四寸余り彩色せしものなり。其の形童の如し。

社地は古城跡の本丸の跡と云う所よりは南にあたれり。これも成就院の持なり。

以上の三社(住吉社・末社稲荷社・白山社)共に勧請の年月等詳ならず。」

(新編武蔵風土記稿巻之六十八橘樹郡之十一神奈川領小机村)

脇には大きな塚が。塚への登り口の手前には、石碑が横たわっている。

石碑が立てられた塚の頂上へ、巻くようにつけられた道を上がっていく。

頂上には、富士仙元大菩薩(ふじせんげんだいぼさつ)の石碑。

正面には「富士仙元大菩薩」、側面には「文久元(1861)酉年」、「○に青 講中」と彫られている。

江戸時代には富士信仰(浅間信仰・せんげんしんこう)に基づく富士講が盛んであった。富士信仰の中心となる富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ)は富士仙元大菩薩=木花咲耶姫命(このはなさくやひめ。浅間大神)を祭神とする。

神さまが菩薩さまとなっているのは中世以降の神仏習合の故。ほかにも八幡大菩薩などさまざまな例が見られる。学問的には、本来の姿である仏さまが神様の姿を借りて世に現れた、という本地垂迹(ほんじすいじゃく。ほんちすいじゃく)で、明治期の神仏分離に至るまでの長きにわたってそのように説明されてきた。

ということで、ここは小机城鎮守・白山社があった時代よりも後、新編武蔵風土記稿の編纂年代(文化文政期。1810〜1830)の頃よりも更に時代が下った(1861)江戸時代後期の富士講により碑が建てられ、富士塚となった。

文久元酉年と彫られている。

登り口に横たわっていた石碑には、「小御嶽(こみたけ)石尊大権現(せきそんだいごんげん) 大天狗 小天狗」と彫られている。

小御嶽石尊大権現とは、富士山五合目に鎮座する富士山小御嶽神社(こみたけじんじゃ)の祭神。

ということは、この石碑が富士山五合目に見立てられている、ということか。

第三京浜ができるまでは尾根続きだった、富士仙元(白山社跡)と本丸。

第三京浜の全線開通は昭和40年(1965)。周辺の都市化はまだまだこれから、のころ。道路がほんの少し鶴見川の上流側を通っていたらこの尾根は生き残っていたのだろうか、とも思う。あるいは逆にまとまった土地開発がなされて丸ごと無くなっていたかもしれない。ともかく、いまこうして城址の主要部分は残っている。

小机城址を後にして、城代を務めた笠原氏の墓所がある雲松院へ向かう。案内標柱の立っていた四ツ角まで戻り右折、踏切を渡る。

小机辻の信号で左折、小机駅方面へ。

小机駅前、小机駅バス停まで来たら雲松院はもうすぐ。

石標が立っているところを入っていく。

雲松院に到着。画像は通用門。

曹洞宗臥龍山(がりゅうさん)雲松院(うんしょういん)の由来碑。

雲松院の開基となった笠原信為は、小田原北条氏の時代における最初の城代。最後の重政は北条氏の滅亡後徳川家康に仕え、雲松院は慶長四年(1599)、家康より御朱印(寺領二十石)を受けた。

通用門。

通用門に並んで建つ、山門。

本堂。宝暦三年(1753)の棟札が確認されており、建物は屋根以外のほとんどが旧状をよく留めているという。

参拝を済ませ、本堂裏の墓地へ。

墓地のいちばん奥にまとめられた、笠原家の墓。

宝篋印塔(ほうきょういんとう)を始めとした十数基の石塔が建っている。現在の場所には平成25年(2013)に移された。

案内板 拡大版

笠原家墓所の前からは本堂の向こうに日産スタジアム(横浜国際総合競技場)がよく見える。

再び、鶴見川サイクリングコースへ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。