帷子川流域、渓谷の公園めぐり

平成25年(2013)3月、相鉄線鶴ヶ峰駅を起点に渓谷の景観が印象的な公園を巡るウォーキングへ。ゴールは日帰り温泉。

ルートその一は、帷子川(かたびらがわ)親水緑道から中堀川沿いの白根(しらね)不動尊、竜泉寺の湯まで。こちらはのんびり歩ける手軽なコース。

ルートその二は、帷子川親水緑道から市沢川の陣ヶ下(じんがした)渓谷、満天の湯まで。こちらはややロングコース。親水緑道を省いて隣の西谷(にしや)駅をスタートにすることもできる。

2.帷子川親水緑道から白根不動尊(白根神社)・白根公園、竜泉寺の湯へ

鶴ヶ峰・帷子川親水緑道から白根不動へ。境内を囲む中堀川の崖地は自然なままの姿が比較的保たれ、近隣のオアシス的な存在。隣接する公園には図書館、地区センターが整備されている。白根不動からは「横濱スパヒルズ(ヨコスパ)竜泉寺の湯」(竜泉寺の湯鶴ヶ峰店)へ。

親水緑道の広場側出口から川音に誘われるように、帷子川(かたびらがわ)へ。

出口を出てすぐ、魚道が見える。地道な水質改善の歩みにより、アユの遡上がみられるまでになった。そのすぐ上流側にかかる用賀下橋を渡っていく。

橋を渡った先は、昔ながらの幅の狭い路地。

横切る道は、八王子街道の旧道。右手奥にスズキの看板が見える。

白根不動(しらねふどう)交差点角の、スズキのお店。国道16号を横断歩道で渡ると、白根不動への道となる。

しばらく道を進み、整備された歩道から振り返ると、ランドマークタワーが。

さすがにほかのビルはほとんど見えない。あれだけの高さがあると、尾根の切れるところならばさして高台でなくともひょんなところから見える。

さらに先へと進んでいくと、次第に不動の森が近くなる。フェンスの向こう側、眼下を流れる川は帷子川の支流・中堀川(なかぼりがわ)。

不動橋で、昔からの不動参詣道と交差する。そのまま真っ直ぐ道なりに長い坂を登っていくと不動丸小。

角の案内に従い、左へ。

ちなみに愛宕様とは、愛宕山山頂付近にある小さな祠に祀られた子育地蔵菩薩。ここから右へ進み国道16号愛宕交差点の少し手前、大きなケヤキの木を目印に左へ入って上り、いちばん奥にある急階段をさらに登った山の上にある。

明治の初めに剣が出土した塚に目印として子育地蔵菩薩が安置されたという。なお現在の祠の位置は元の場所から移転した後のものである。

剣の出土した塚は、一説には防人の妻服部呰女(はとりべのあため)の塚、また一説には源義家が奥州から戦勝帰還したおり愛剣を山頂に埋めた跡、ともいわれた。

不動参詣道から愛宕様へ 愛宕様

愛宕様付近から鶴ヶ峰の眺望

なお、国道16号(八王子街道)愛宕交差点には、角に不動道しるべの史跡がある。(寛政九(1797)丁巳(ひのとみ)、従是(これより)右 不動道、と記された不動石像)

案内板を左へ曲がり、新不動橋を渡る。視線の先、右は中堀川の本流。

左の吐水口は不動堂周辺の川幅に限界があるため整備されている分水路。公共下水道のシールドを流用してつくられた。分水路はここから白根公園の下を通って滝の上流(斉藤橋付近)で本流と合流する。

参考

横浜行政地図情報提供システム iマッピー 都市計画による制限 用途地域等 都市計画河川

平成20年度 横浜市公共事業評価審査委員会 河川部会 議事要旨

吐水口が工事される前の、かつての姿。むき出しの崖に木の根が張り付き、切通しの片側がそのまま残った様相を呈していた。

画像出典・市民グラフヨコハマ第80号「横浜・新ハイキングノート」平成4年(1992)刊行

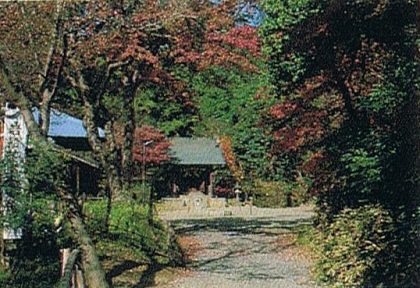

不動参詣道の坂をゆるく登りつめると白根神社(白根不動尊)の鳥居が見えてきた。

最も古い参詣道からの参詣者を迎える鳥居は、計三か所の鳥居の中で、最も往時の雰囲気を残す。

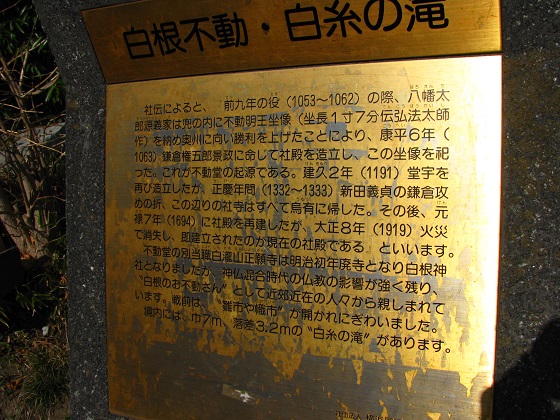

鳥居の手前にある由来碑。出典は江戸時代編纂の歴史書「新編武蔵風土記稿」(巻之八十二都筑郡之二神奈川領白根村)。白根不動は社伝(縁起)によれば源義家(みなもとのよしいえ。1039〜1106)が康平6年(1063)、鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ。生没年不詳)に命じて建てさせた不動堂がその起源、とされる。

なお、義家は幼名を不動丸(ふどうまる)というが、この地区(武州都筑郡下白根村(つづきぐんしもしらねむら)・現横浜市旭区白根)の字(あざ)が不動丸となっているところも興味深い。

風土記稿によれば、続けて「その後治承四年(1180年)源頼朝(みなもとのよりとも)が奥州合戦に挙兵したおり、義家の佳例を思いこの不動尊に祈誓した」とある。

一族の英雄たる曽祖父義家と同じく奥州への出征、期するものもあったであろう。ここに記されている建久2年(1191)の堂宇再建は頼朝の時代と重なる。

新田義貞(にったよしさだ)の鎌倉攻め(1332〜1333)とのくだりがあるが、ここ白根不動の傍らには鎌倉街道中の道(なかのみち)が通っていた、と推定されている。おそらく中の道を鎌倉へ南下する途上での焼き討ちであろう。なお、学説上は新田義貞の鎌倉攻めは上の道(かみのみち)・下の道(しものみち)から行われたという見解が通説とされている。ただ、この地は中の道の道筋であると同時に上の道からの連絡路(鶴ヶ峯の尾根道)がすぐそばを通ってきて中の道に合流する地でもあったため、義貞の軍勢の手による焼き打ちの可能性は否定できないと思う。

なお、ここまでの風土記稿の記述は伝承の域を出ない。源義家はともかく鎌倉景政は時代としてはそもそも生没年不詳であるものの通説的には後三年の役(1083〜87)に若くして参戦した武将であり前九年の役では時代に齟齬をきたす。また頼朝の逸話も鎌倉・八幡宮におけるそれのようであり、それぞれの逸話が複合した伝承であるというのが実際のところのようである。

江戸時代には、この神仏習合の鎮守様は浄土宗白瀧山明王院成願寺(はくろうざん(しらたきさん)みょうおういんじょうがんじ)が別当(寺務を管理する役職または寺)として管理にあたっていた。

風土記稿では新田義貞の兵火以降の時代はしばらく空白となっているが、元禄7年(1694)祠を造立せんとしたところ、兵火以降紛失していた本尊が出土、山上の堂に安置され山下に前不動と鳥居が造営された、と記述されている。以来、白根不動は「白根のお不動さん」として義家の英雄伝説とともに大切に守られ続けてきた。

古くから不動参詣道の入口となっていた現国道16号愛宕交差点の不動石像には「寛政九」(1797)年「施主 当村白瀧山別当玄明」と記されている。

やがて明治の世になり、神仏分離・廃仏毀釈の世の中、成願寺は廃寺。山上の本堂が村社白根神社となった。

なお、白根神社(不動尊)・白根公園に隣接する鶴ヶ峰浄水場のあたり(鶴ヶ峯の尾根)から旭区役所裏の二俣川(ふたまたがわ・帷子川(かたびらがわ)の支流)あたりにかけては、鎌倉時代の御家人畠山重忠(はたけやましげただ)が北条時政(ほうじょうときまさ。初代執権)らの策略によって無念の死を遂げた合戦(1205)の地である。

重忠が武蔵国菅谷館(すがややかた。現埼玉県比企郡嵐山町・ひきぐんらんざんまち)から鎌倉へ向かう時にたどった道が上の道とその支道として中の道へ連絡する鶴ヶ峯の尾根道(鎌倉街道連絡道。現在はふるさと尾根道として整備)であった。今も合戦にまつわる史跡が多数残る。

ここ帷子川の流域(現在の保土ケ谷区・旭区一帯)は、平安時代から南北朝時代にかけて榛谷荘(はんがやのしょう。榛谷御厨(みくりや))と呼ばれていた。榛谷御厨については、天王町駅から神明社、横浜ビジネスパークの頁へ。

神社であるが不動明王が不動堂に祀られているのは神仏混淆から神仏分離の時代を経た故のこと。鳥居には「白根不動尊」の扁額が掲げられている。

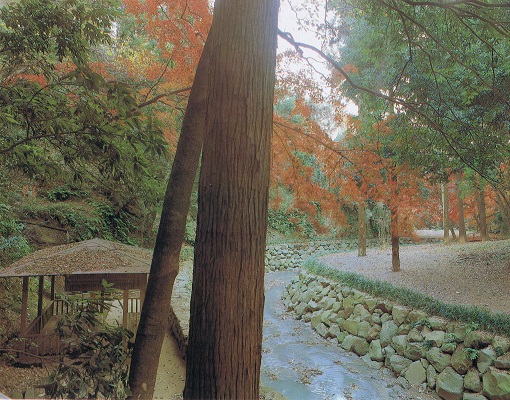

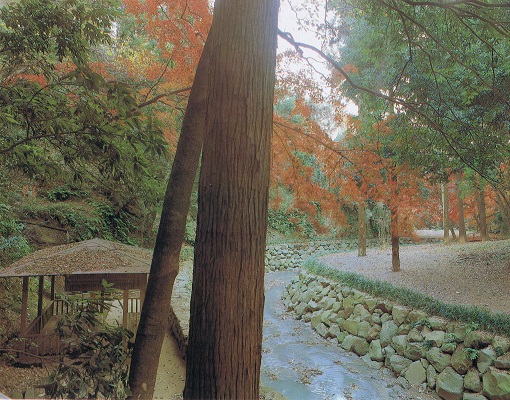

前不動の境内。市指定名木のイロハモミジ(樹齢210年・2011年資料)が枝を大きく広げている。

新緑の季節、柔らかな若葉の色合いが目に優しい。

白根不動の紅葉。

かつての境内。遊歩道が整備される前であり、今より若干狭い。

画像出典・旭区郷土史(昭和55・1980年刊行)

現在の不動堂は昭和46年(1971)に建てられた、流造(ながれづくり)のお堂。

新編武蔵風土記稿によれば元禄七年(1694)この場所より本尊の像が出土し、山上の本堂に祀られた、という。そしてこの場所に出土のしるしとして前不動堂が建てられた、とされている。

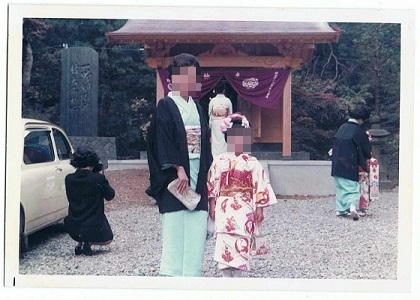

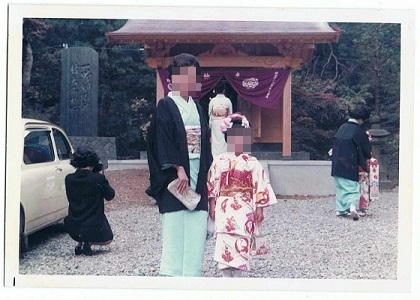

建てられて間もないころの不動堂。昭和46年(1971)の七五三。白木に銅板葺の堂が真新しい。石碑の位置が現在とは違う。

前不動裏手から神社拝殿(かつての本堂跡)へと続く。よく見るとかすかに拝殿の青みがかった屋根が見える。

手水舎(ちょうずや)わきの石段を降りた先が境内をぐるりと囲む渓谷となっている。

降りた右手に小滝橋。

小滝橋を渡った広場には蛇塚。明治の初め本宿(ほんじゅく)の大池(現こども自然公園の大池)に出た大蛇を白布でかついでここまで運びこの地に埋めた、という伝承がある。

手付かずの崖。

この広場、ツツジ咲く初夏のころ崖上を見上げれば、高みに藤(フジ)が花房を掛けている。

※野生の藤ゆえ花の付き具合は年によって異なります。

見上げた向こうには水道管の鉄管橋が通る。

藤の季節、鳥居まえから鉄管橋が架かる辺りにかけてはいつもとは違った景色が見られる。

撮影:令和七(2025)年4月末

月極駐車場の向こう側、崖地の高木に掛かる藤。

橋を渡ってコンクリート階段を上っていくと、藤の向こうにココロットつるがみねのタワーが頭をのぞかせる。

藤の色味をより一層際立たせてみる。

鉄管橋の上から蛇塚の広場の上に見られる藤の花。

小滝橋から遊歩道沿いをゆく。

御影石が施された、竜泉橋(りゅうせんばし)。

右に不動明王像・小滝。

左に白瀧龍神を祀る岩の祠。

山上の白根神社拝殿へ続く石段。苔むしており風情があるが空洞化した浮石も多く危険。画像に見られるように歪みが出ており通行禁止とされている。

休憩舎。春は野鳥のさえずり、夏は蝉しぐれが染み入る。

行者の滝(小滝)。

滝の上はかつて、この上にある不動丸小学校のさらに上の愛宕山尾根まで突き上げるなだらかな谷であった。学校一帯が造成された現在も地下を集まってきた水がここで湧いている。ただ、山が大変浅いので飲用には適さない。

大雨が降った後の小滝は、数日のあいだ水量が増していっそう滝らしい装いとなる。

かつての行者の滝。不動明王像は滝の右上に見える。管は松の木管。

画像出典・市民グラフヨコハマ第105号「横浜・文化財のある風景」(平成10・1998年刊)

かつての境内。画面左に木管の小滝と滝上の不動像、画面右中ほどに赤い欄干の小滝橋が見える。小滝橋の手前あたりはまだ草の生い茂る土手だった。

写真の頃は護岸の石積が完了したばかり。その後白糸の滝周辺の護岸改修、不動堂境内を囲む遊歩道の整備がなされていく。この整備事業は、昭和の時代にあっても大雨のたびに度々氾濫した中堀川の治水のためであった。

画像出典・市民グラフヨコハマ第71号(横浜「最新・名所案内」)平成2・1990年刊)

どこか、鎌倉の山すそあたりのやぐらのような雰囲気をたたえている。

白瀧龍神を祀る祠。新編武蔵風土記稿によれば岩穴と記され、その昔は不動明王が祀られていた、とされている。

この地には、竜がここ白瀧(白糸の滝)の付近から中堀川(なかぼりがわ)・帷子川(かたびらがわ)、海、大岡川を経て円海山(えんかいざん、磯子区・栄区。横浜南部に広がる市内最大の森・円海山緑地の中核をなす山)山麓と行き来していたという伝承が残っている。

祠の奥も水が湧く。こちらも小滝と同様に飲用には適さない。

石段は男坂と呼ぶにふさわしい急勾配。小規模ではあるが幽邃な社叢林の雰囲気を醸し出す。

不動堂の裏手に市指定名木カヤの木(樹齢180年・2011年資料)。

急峻な断崖。

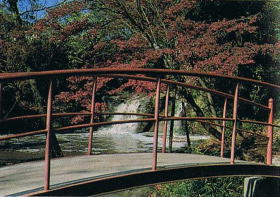

この先は、白糸の滝(大滝)と、白根通り側の鳥居。左手には白根公園のループ橋がみえる。

ループ橋の先は、旭図書館など白根公園の公共施設エリア。

白根公園は昭和45年(1970)開園。広さは公園データ一覧によると2.4ヘクタールほどでしかなく案内板は設置されていないが、隣接する白根不動・神社の境内や図書館・地区センターなども含めると4ヘクタールほどの規模になる。

現在の境内に隣接する芝生広場のあたりも、かつて公園となる前は白根不動の境内であり池に囲まれた築山があったという。

「横浜都市発展記念館(外部サイト)」には「横浜絵葉書データベース」>「港北・都筑」のページに「都筑郡下白根不動」の彩色絵葉書が数点掲載されている。特に「白根不動瀧」は「これが大正・昭和戦前期頃の白糸の滝なのか・・・」と思わせる、現在とはだいぶ違った印象。

(昭和14年に都筑郡が横浜市に編入された際、現在の旭区域は保土ケ谷区に編入され、青葉・緑・都筑・港北(一部)区域は港北区が新設された。)

ループ橋の上から、初夏のツツジ花壇。

公園で最も高いところにある鶴ヶ峰浄水場尾根下の広場まで登っていくと、不動の森を見下ろすことができる。

不動の森の向こう、煙突のあたりが愛宕様の祠がある愛宕山山頂。そのすぐ左が旭プール。その先、尾根が左に伸びている。

広場からはみなとみらいもよく見える。

ここからは「ふるさと尾根道緑道」「中堀川プロムナード」を経てズーラシアまでのロングコースもあり。その途中には「今宿東公園」「白根ふれあいの樹林」といった小さな森もある。

再び、ループ橋の下へ。

白根通り側からの鳥居。こちらの扁額は「白根神社」。

現在は往時をしのぶものは見当たらないが、この道筋は国道16号愛宕交差点からの不動参詣道が白根通り(一部が鎌倉街道中の道と推定される)代官前バス停へ抜ける道。愛宕側の街道は旧八王子往還なので、ひょっとすると代官前からのこちらの道筋の方が時代としては古いのかもしれない。江戸時代以降それまでの道筋が替わっている可能性もあるので詳細は分からない。

白糸の滝。

年によってはとても見事な色づきに。

滝の傍らに、万葉歌碑。

服部呰女(はとりべのあため)絡みということで、不動近くの愛宕様の一説にちなんでの設置であろうか。

白糸の滝橋

増水時の白糸の滝。普段の水量はこれほど多くはない。この滝は幅7m、落差3.2m。かつては市内最大といわれた、一回り大きな天然の滝(幅9.1m、落差5.5m)であった。平成2年(1990)、川が護岸改修工事で石積みの護岸となったのに伴い庭園の滝のような現在の姿となった。

かつての白糸の滝を、かつての白糸の滝橋越しに見る。真ん中の岩を挟んで、かなり幅が広い。ただ、カラーのほうは岩を残して両側はかなり削れてしまい、斜路になっているようにも見える。

画像出典・ともに旭区郷土史(昭和55・1980年刊行)

昭和57年当時。時代的に水質は決してよくなかったであろうが、今よりも随分広々としている印象。この滝といい「まさかりが淵」の滝(戸塚区・まさかりが淵市民の森)といい、市街地の滝がそのままの姿で在り続けることは本当に難しい。

画像出典・市民グラフヨコハマ第93号「こどもたちのいる風景」(平成7・1995年刊行)

ここからは女坂沿いに宅地が造成される前の画像。

滝の脇から急坂を上ってゆく。境内の坂といえば直登する石段の男坂に対して緩やかな巻道の女坂というのが通例だが、この坂は女坂でありながらなかなかの急勾配。

※女坂の画像左手の木々は、後の宅地造成によって全て伐採されている。

高度感もなかなかのもの。左奥に竜泉橋がちらりと見える。

スギ、カヤ、ヒノキといった木々の大木は、鎮守の森をいっそう厳かにする。

※これらの木々も全て伐採されている。

山上にある白根神社の境内。新編武蔵風土記稿によればここに不動堂本堂が建てられていた、という。のちに明治期の神仏分離により山上の堂は白根神社とされた。

この建物は、大正8年(1919)の火災後に即再建されたもの。

木鼻(きばな)は獅子の彫り物。左下に亀。

蟇股(かえるまた)には竜の彫り物。

入母屋造(いりもやづくり)・流れ向拝(こうはい。せり出した屋根)が付いた、拝殿。

背後を竹林に囲まれた境内。

※竹林は後の宅地造成により伐採されている。

市から名木指定されている双幹のヤマザクラ(樹齢230年・2011年資料)。

※このヤマザクラの古木は「市民グラフヨコハマ」「季刊横濱」といった広報誌で名木特集があると必ずといっていいほど取り上げられていた名木であった。しかし後の宅地造成にあたり、樹勢の衰えがが著しかったこともあって指定解除の末に伐採された。

少々引いた位置から眺めたヤマザクラ。

※現在ではヤマザクラを含め、背後の斜面の木々は全て伐採されている。

ヤマザクラの根元に常燈明台(じょうとうみょうだい)がある。

「文政十(1827)丁亥(ひのとい)年 金二拾両寄付」「武州橘樹郡師岡村(たちばなぐんもろおかむら・現横浜市港北区師岡町) 施主永昌寺現住」の文字が読み取れる。師岡といえばトレッサ横浜のあたり、鶴見の三ツ池公園にもほど近い。ここのお不動様は江戸時代に入ってからも村人のみならずなかなか広い範囲にわたって信仰を集めていたようである。

両脇に隈笹(クマザサ)の生い茂る、古色蒼然とした石段。前不動・竜泉橋への石段がはるか下に。

令和6年(2024)11月下旬の画像

女坂の上り始め。宅地の土台となるコンクリート擁壁が立ち上がっているが、手前の笹もだいぶ伸びてきた。

坂の途中は造成された宅地に建つ家屋と通路を遮る植栽もなく、家屋がもろに見えてしまうところもあるので撮影は遠慮。それでも中堀川を見下ろす側は以前のまま残っている。

大木の伐採跡。

社殿に到着。手水のあたりが整備されている。

かつて山桜の大木が立っていた辺り。立ち並ぶ石塔群。

社殿には耐震補強工事が施された。

旧社殿を残しつつ、装いを新たに。

社殿の背後。

参拝者駐車場脇の参道を進んで。

不動丸小学校側の鳥居へ。こちらの扁額も「白根神社」。ここから竜泉寺の湯へ向かう。

鳥居を出てすぐ、不動丸小学校の正門。白根小学校(前身は明治期の白根学校)から分かれた学校だが町名にならなかった字(あざ)の名を校名に冠した小学校は横浜市では珍しい。

右へ曲がって校庭沿いに少し行くと、案内板のあった不動橋から上ってきた道に突き当たるので、そこを左に曲がって校庭沿いに道をゆく。学校敷地の角あたりから緩やかな上りとなる。

小学校の校庭前から緩やかに上ってきてまもなく平坦になったこの辺り、横浜商大高校正門付近は愛宕山(旭プール付近)から延びてきた尾根道の一部。この道をまっすぐ行くとすぐに下り始めて、保土ヶ谷病院を経て千丸台(せんまるだい)商店街へ下りてゆく。

坂を下りていくとやがて正面に鉄塔が見える。この塔は、帷子川(かたびらがわ)分水路トンネルそばの猪子山(いのこやま)から続く尾根上に立つNTTの上菅田(かみすげた)無線中継所。

やがて坂を下りきったところで信号を左折すると千丸台商店街が連なっている。そのあたりは旭区と保土ケ谷区の区界。

左折した道は通行量が多いうえに歩道がほとんどないので注意したい。なお、さきの信号を左折したすぐの角を左に入っていくと、バス通りと並行するようにさして広くない道がある。歩行者はそちらを歩けばより安全。

バス通りをしばらく行くとやがて「まいばすけっと」の大きな看板が目につく。ここを左に入って上ってゆく。

すぐに「竜泉寺(りゅうせんじ)の湯」の大きな看板が見える。向こうの黒い建物が、竜泉寺の湯・横濱鶴ヶ峰店(現横濱スパヒルズ竜泉寺の湯「ヨコスパ」)。

坂を上っていくと、右手に屋内・屋外駐車場への進入口と並んで徒歩の入口に通じる通路がある。

1F駐車場・駐輪場フロアの店内入口。日帰り温泉にしては巨大なビルのこの建物はまるでショッピングセンターか何かのようなたたずまいだが、町家(まちや)に見られるような黒塗りの縦格子の自動ドアは、この建物全体を通してそこかしこに見られる和のデザイン。

ドアの向こうの階段を上がり、2Fへ。駐車場フロアを少し移動すると2Fの店内入口。

2F駐車場・送迎バス発着フロアの店内入口。こちらも温泉施設らしく下見板張り(したみいたばり)の黒い板壁や瓦の庇(ひさし)といった、落ち着いた和風の意匠。

送迎バスも発着するこのフロアからは、エレベーターも利用できるバリアフリー構造となっている。

3Fが温泉施設のフロア・玄関。

ここはかなり大きな日帰り温泉。フロア中央の「畳くつろぎの間」だけでも百畳余りの広さがある。

特筆すべきはここが最も力を入れてPRしている、高濃度炭酸泉。5分も浸かると皮膚に細かな気泡がびっしりまとわりつき心地いい。また、スーパー電気風呂もマッサージ効果のある低周波の強烈な刺激が病み付きになる。仕上げにぬるめの天然温泉(弱アルカリ・淡黄色)の寝ころびの湯でうとうとすれば至福のひととき。

2F駐車場フロアの、送迎バスのりば。建物が傾斜地に建っているのでここが1Fのようにも見える。実際、エレベーターが通じているのもこのフロアと温泉施設のフロアのみ。

夕方までは相鉄(そうてつ)線鶴ヶ峰駅、JR横浜線・市営地下鉄グリーンライン中山駅まで無料送迎バスが出ている。のんびりくつろいだら帰りはバスで。

なお、路線バスは徒歩出口(1F駐車場・駐輪場フロア)から歩いて4〜5分(3F玄関からは7〜8分)の千丸台団地バスターミナルを利用できる。

相鉄線方面は神奈中(かなちゅう)62系統・急行横浜駅西口行(相鉄線西谷(にしや)駅経由。終点まで均一運賃)が夜9時台まで出ている。

他方、横浜線方面は通り沿いのバス停ポールから乗降の神奈中・市営119系統・鴨居(かもい)駅前発着循環線がある。千丸台団地から鴨居駅までは内回り・外回りとも時間は大差ないのでどちら周りも利用できる。こちらも夜9時台まである。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。