京鎌倉往還から鎌倉入り、鎌倉大仏から大仏坂へ

平成27年(2015)の9月上旬、まだまだ夏色の濃い武家の古都鎌倉。その西の果て、京鎌倉往還方面からの入口となる龍の口(片瀬〜腰越)から極楽寺切通(中世鎌倉の市中の西側入口)へ。極楽寺坂の下・長谷からは大仏切通を抜けて再び鎌倉の外、上の道古道方面へ。中世鎌倉の古道の跡をたどって歩く。

2.龍口寺から小動岬、満福寺を経て鎌倉高校前駅へ

江ノ電の道路・鉄道の併用軌道に沿って歩き、小動岬・小動神社へ。続いて義経・弁慶から鎌倉殿(頼朝)に宛てた「腰越状」で知られる満福寺、ロケ地の名所・鎌倉高校前駅そばの踏切から鎌倉高校前駅へ。

龍口寺(りゅうこうじ)の門前。藤沢を出発した江ノ電が右手の「江ノ島駅」を出てすぐ、いよいよ道路上を走り始める区間。

正面奥には店先に江ノ電車両を埋め込んだ店構えで有名な「扇屋」。「江ノ電もなか」が名物。

令和4年(2022)7月上旬、久しぶりの江の島界隈まち歩きの際、扇屋さんへ。あれ、お休み?

なんでもボイラーの故障で臨時休業中、ということらしい。さすが、アタクシの間の悪さといったら人後に落ちないぜ。

江ノ電用の信号機。わざわざ「電車専用」とあるのが、道路との併用軌道らしくていい。

江ノ島駅を出たばかりの電車が警笛を「パァーン」と響かせながらやって来た。

床の高い鉄道車両が道路との併用軌道を走る迫力の姿は、江ノ電ならでは。

昭和初期に流行した幾何学的なアール・デコ装飾を施した、星野写真館本店。いい味が出ている。

神戸橋(ごうどばし)。神戸川(ごうどがわ)に架かるこの橋で、江ノ電は道路に別れを告げて、この先しばらくは民家の軒先をかすめるように進んでいく。

神戸橋から川沿いに腰越橋(こしごえばし)へ。

神戸川の流域は、古くは津村(つむら)と呼ばれた。江戸時代後期の「新編相模国風土記稿」には、この地が古くは長い湖の港口であったと記されている。

かつて内陸に深く入り込んでいた海は、海上の道が開かれていたとも考えられている。奈良時代中期の天平勝宝元年(749)には方瀬郷から中央へ布が進納された(租庸調の庸調)という記録があり、これは渡来人が沿岸部を活発に往来していたことによって布を織る技術がすでにこの地にもたらされていたことを推測させる。

地形的に見ても神戸川、境川は片瀬山を挟んで大小の入江になっていたとされ、特に境川と支流の柏尾川(かしおがわ)は大昔には大船あたりまで入江が深く入り込んでいたのが徐々に湿地となって海岸線が後退(入江が陸地化)したとされる。柏尾川支流の関谷川(せきやがわ)上流部にあたる谷戸には洗馬谷(せんばがやつ)横穴群という奈良時代前期の古墳があり、奥壁には舟での戦の様子が刻まれているという。

また「江島縁起」には、嵯峨天皇の弘仁五年(814)弘法大師が津村湊(つむらみなと)から海を望んだとか、文徳天皇の仁寿三年(853)慈覚大師が津村湊に下着したと記されている。

鎌倉時代になると、神戸川の流域に広がる津村は幾つも枝分かれする谷戸に北条一族ら武士の館が立ち並び、京鎌倉往還における鎌倉の表門にあたる腰越・片瀬の地は街道の宿駅にとどまらず、鎌倉の一部として賑やかな町となっていた。この頃には往時の津村湊はすでに幻の湊と化していたようだ。

参考

「中世都市鎌倉のはずれの風景」清田義英著

「かまくら子ども風土記(中)」鎌倉市教育委員会。

河口に広がる、腰越の浜。藤沢の側は片瀬東浜と名を変え、江の島に延びていく。

腰越漁港の先には、小動岬(こゆるぎみさき)が見える。

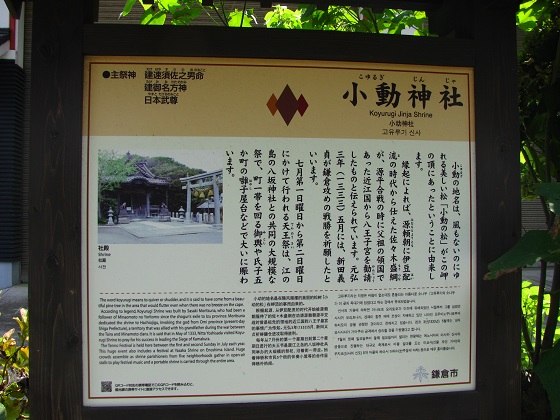

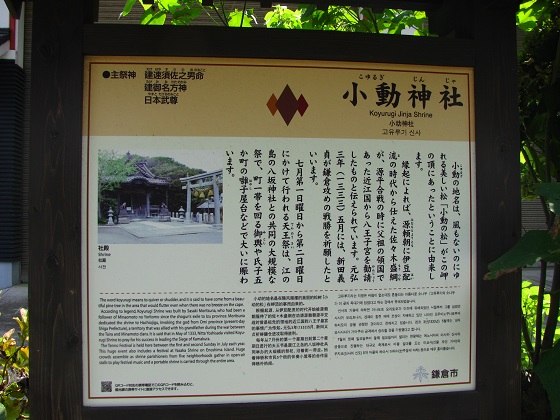

小動(こゆるぎ)神社。

案内板の形式が藤沢市のものから鎌倉市のものになった。

風もないのに揺らぎ、天女の琴の音の如き美しい音色を奏でる「小動(こゆるぎ)の松」。その美しい情景が、地名となったとされる。なんとも洒落た響きだ。

参道には伝承よろしく松が植わっている。

小動神社は文治年間(1185〜1190)、頼朝に仕えた佐々木盛綱(ささき もりつな)が小動の地に魅了され、かねてから勧請したいと思っていた父祖の領地である近江(おうみ。滋賀県)の八王子宮をこの地に勧請したのがその起こりとされる。

元弘三年(1333)には鎌倉攻めの新田義貞も戦勝祈願に訪れ、大願を果たしたのちに黄金を奉納した。現在の社名となったのは明治の神仏分離のころ。

境内の展望台から望む、腰越漁港と江の島。

七里ヶ浜の側は、岬に遮られて見えない。

神社をあとに、小動の信号まで歩みを進めていく。

漂う潮の香り。

視線の向こうは七里ヶ浜。信号から少し引き返し、満福寺へ。

近在の散策愛好家にはお馴染みの、「関東ふれあいの道」標柱。ここは「稲村ヶ崎・海づたいのみち」のルート上。稲村ヶ崎と小動岬にはさまれた浜辺が、七里ヶ浜。なお町名(住居表示)は「七里ガ浜」と書く。

通りを左へしばらく進み、案内看板に従って右手に入っていくと、満福寺に至る。

江ノ電の線路が参道階段のすぐ下を横切っていく。

真言宗龍護山(りゅうごさん)医王院満福寺(まんぷくじ)の山門。棟(むね)には寺紋の「笹竜胆(ささりんどう)」。

※数年前(2021)に「満福寺で火災」の報道を目にしたときは絶句してしまったのですが、本堂が無事だったのは不幸中の幸いでした。本当にホッとしました。

本堂。

寺伝によれば創建は天平16年(744)、行基による開山と伝わる。

向拝(こうはい)の蟇股(かえるまた)には、腰越状(こしごえじょう)をしたためる「武蔵坊」弁慶と「九郎判官(くろうほうがん)」義経の彫り物。

満福寺といえば、義経と弁慶の「腰越状」をおいて他にない。

軍略の天才であったが政治には疎かった義経は、鎌倉の分断を目論んだ後白河院による官位の授与を頼朝の承諾なく受けてしまう。後白河院の意図を見抜いていた頼朝の逆鱗に触れた義経は、壇ノ浦にて平家を滅ぼし平宗盛(たいらのむねもり)・清宗父子を捕虜として意気揚々と鎌倉に凱旋するも、鎌倉入りを拒まれてしまった。

悲嘆に暮れる義経は許しを請う書状を滔々としたためるが、ついに許しを得られることはなかった。失意の義経は留め置かれた腰越の地を、京へと向けて去ってゆく。

そののち奥州衣川で自刃した義経の首は、酒で満たした黒漆の櫃(ひつ)に納めて運ばれ、腰越の地で首実検された。吾妻鏡によると、その場に居合わせた者すなわち実検の役目を仰せつかった和田義盛、そして頼朝に対して義経を悪口した梶原景時までもが涙で袂を濡らした、という。

義経の御霊は頼朝によって藤沢の寒川神社分祠(現在の白旗神社)に合祀され、祭神として祀られている。

江戸時代には腰越状の見物客で大層賑わったという満福寺。日本人の心の奥底に流れる「判官(ほうがん)びいき」の気質が歌舞伎における「判官もの」の人気を呼び、そしてこの地に多くの人々を惹きつけてきた。

弁慶の腰掛石。

本堂内は拝観料を納めて見学できる。満福寺は内部の建具(たてぐ)に鎌倉彫が多く用いられており、鎌倉彫の工芸美術館としての一面も持つ。見事なそれらの作品は、一見の価値がある。

本堂の襖には、鎌倉彫の漆画が描かれた、腰越状をしたためる場面。

こちらは静御前(しずかごぜん)の舞。

「しづやしづしづのをだまきくり返し 昔をいまになすよしもがな」。

(義経さまが)「静や、静や」と、延々と糸を繰るようにこのような白拍子のわたくしを愛でてくださっていたあの日に、帰れるものなら帰りたい。

吉野の山中で捕われの身となって鎌倉へ送られてきた静御前。鶴岡八幡宮にて、舞を強く所望した頼朝の御前で、「伊勢物語」の「いにしへのしづのをだまきくりかへし むかしをいまになすよしもがな」に重ねつつ義経を慕う歌を詠み、舞った。激怒する頼朝に対し、その女心を汲んでこれを諫めたのが政子であった。

このほかにも多数の場面を描いた鎌倉彫の襖は、計三十二面見られる。

位牌堂の格天井(ごうてんじょう。格子状の天井)。天井絵に描かれた四季折々の草花は、鎌倉彫が美しい。

客殿の書院。大きな付書院(つけしょいん。出窓状に張り出した書院)の地袋(じぶくろ)の引き戸にも鎌倉彫が用いられている。

襖にも丸い鎌倉彫がはめられている。

風神雷神の図。

満福寺をあとに鎌倉高校前駅へ向かう。

鎌倉行きの江ノ電が「腰越駅」を出発して民家の軒先をかすめながら大きくカーブ、右手の車窓にパーッと海が広がるあたり。

七里ヶ浜の海沿いを江ノ電と並走する、国道134号。サーファーも行き交うこの地は「サーフサイド134」。

「鎌倉高校前駅」に到着。

県立鎌倉高校から海に向かって下る坂。

過去何十年来もの間様々な作品の舞台となったこの地、今どきなら「桜木くんっ」「ハルコさん・・・。あぁ?ルカワはすっこんでろ」の高校バスケマンガ「SLAM DUNK」の影響で、記念撮影に興じる台湾からの観光の人たちが絶えない。恐るべし、アニメのパワー。数十年のうちに、世界は本当に狭くなった。

駅のホームからは、眼の前の国道134号を隔てて、七里ヶ浜の海。小動岬(こゆるぎみさき)の向こうに見える、江の島。

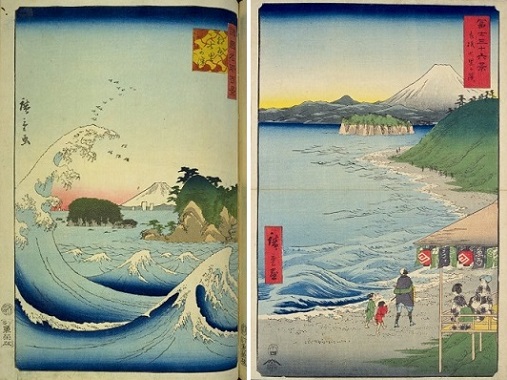

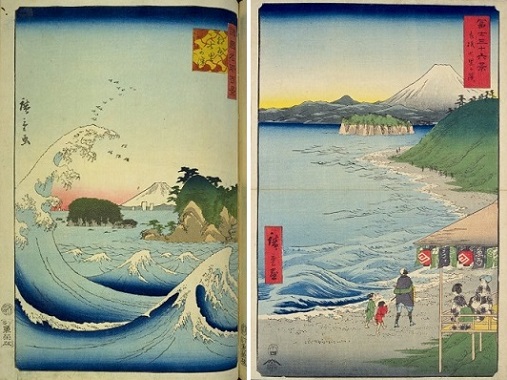

広重の「諸国名所百景 相州七里ヶ浜」「富士三十六景 相模七里ヶ浜」。江戸時代の金沢八景・鎌倉・江の島めぐりの旅人であれば、雄大な富士を望むこのあたりは旅もいよいよ佳境に入ってきた、というところ。左の「相州七里ヶ浜」に描かれている小動岬には、「小動の松」らしき松がしっかりと描かれている。

画像出典・国立国会図書館デジタルコレクション

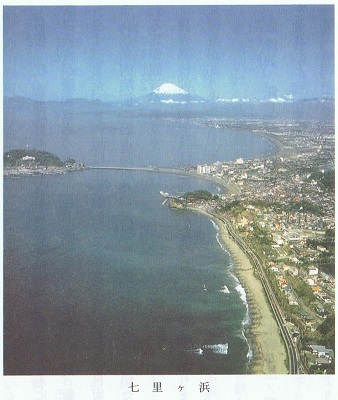

上空からの七里ヶ浜。その先に小動岬、江の島、そして富士山。

サーファーで賑わう七里ヶ浜は、沖合が磯になるので海水浴には向かない。

画像出典・かまくら子ども風土記(上)。

振り返った反対側の視線の先には、三浦半島が延びていく。

神奈川県下「海の見える駅三名所」を選ぶとしたら、真っ先に挙げたい鎌倉高校前駅。

あと二か所、JR鶴見線海芝浦(うみしばうら)駅や、JR東海道線根府川(ねぶかわ)駅も、とてもいい。

鎌倉高校前駅が「男はつらいよ 第47作 拝啓車寅次郎様」(YouTube松竹チャンネル)で青年になった満男と寅さんの別れ際のやり取りのシーンに登場するのは寅さん好きには割と知られていると思うが、実は根府川駅も「男はつらいよ 第43作 寅次郎の休日」で寅さんと夏木マリさん演じる泉ちゃんの母が乗るブルートレインが通過していくほんの一瞬のシーンに登場している。ブルートレインのシーンは当然闇夜であるが、昼間の早川〜根府川間の車窓も、崖沿いの高所からキラキラ光る海を見下ろす感じがとても気持ちいい。

根府川駅は「真鶴半島・魚つき保安林」のページ冒頭(途中下車)へ。海芝浦駅は「JR鶴見線・国道駅〜海芝浦駅〜鶴見駅」のページへ。

ズームアップした先に、鎌倉の市中(鎌倉中)の由比ヶ浜(ゆいがはま)と七里ヶ浜とを隔てる、稲村ヶ崎(いなむらがさき)が見える。

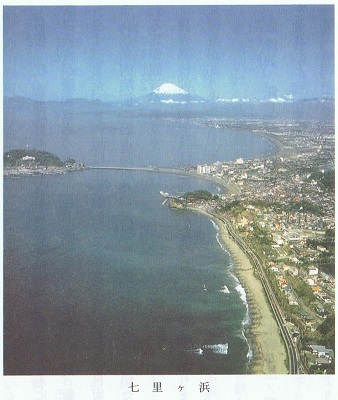

上空からの七里ヶ浜、稲村ヶ崎。その先に広がる由比ヶ浜、鎌倉の市中。

画像出典・かまくら子ども風土記(上)。

彼方に伸びる水平線。心のうちに来たりては去りぬ、さまざまな想い。

などと想いに耽る間もなく、もう電車がやって来た。行き交う人々の流れ。さすがは鎌倉観光の大動脈、客を待たせない。

平成27(2015)年9月のまち歩きではここから電車で極楽寺駅へ移動しているが、令和4(2022)年7月に七里ヶ浜、稲村ヶ崎を歩いているのでそちらを追加で差し挟む。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。