真鶴半島の自然林「お林」

真鶴半島・魚つき保安林

平成26年(2014)10月下旬、真鶴半島・真鶴駅から御林・魚つき保安林へ。さらに景勝・三ツ石を望む海岸の遊歩道を廻り、貴船神社、鵐の窟(しとどのいわや)を訪ねて歩く。

真鶴駅のひとつ隣り、JR東海道線・根府川(ねぶかわ)駅。跨線橋の右奥に駅舎が見える。

断崖上のホームから見下ろす、相模灘の大海原。

神奈川県下で「海の見える駅・三名所」を選ぶとしたら、江ノ電・鎌倉高校前、鶴見線・海芝浦と、この東海道線・根府川を推したい。

箱根火山の生み出した断崖絶壁からの景観が美しい、根府川駅。関東大震災(大正12・1923)では大規模な土石流が発生し甚大な被害を被った。

遥か彼方に三浦半島。

写真の駅名標は懐かしの国鉄時代の様式(平成21・2009年11月撮影)。現在ではJRのそれに代わっている。

真鶴(まなづる)駅。

箱根登山バス・伊豆箱根バス「ケープ真鶴」行で「魚(うお)つき保安林」への入口、「岬入口」バス停へ。

真鶴駅から10分足らずで、「岬入口」バス停に到着。

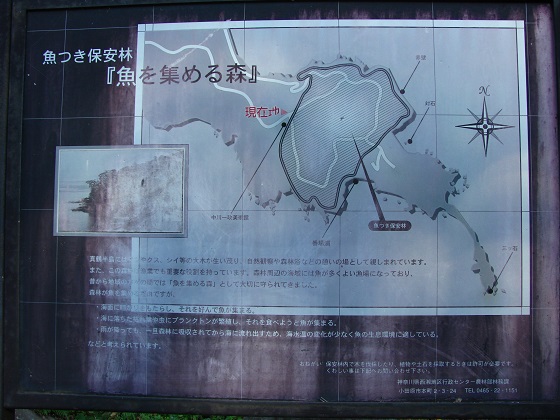

案内板 拡大版 半島全体図拡大版

遊歩道を森から海岸へ、また森へ。半島の先端を8の字に巡る森歩きをここからスタート。

山の神社。古くから漁業者に大漁の守り神として大切にされてきた。

平成18年(2006)に建て替えられた社殿。先代は台風の倒木で破損した。

先へ進むとすぐに森林浴遊歩道の入口が現れる。先の案内板のオレンジ線はもうしばらく車道沿い。手前のこちらから森に入っていく。

楠(クスノキ)の大木がお出迎え。南方原産の木によく見られる板根(ばんこん)が発達し始めている。

クスノキとスダジイの樹皮はよく似ているので、ちょっと見分けにくい。

四方八方に延びた、見事な枝ぶり。

歩き始めから次々と大木が現れる、森林浴遊歩道。温暖な真鶴の地に育まれたこの森は想像していた以上に、豊かな森。

三ツ石・亀ヶ崎の分岐。三ツ石の方面はすぐに車道に出る。

ここは半島の反対側をめざし、亀ヶ崎方面へ。

クスノキの大木が遊歩道上にそびえている。傍らには魚つき保安林の標柱。

魚つき(うおつき)保安林とは、昔から地域の人々に「魚を集める森」として守られてきた森。日本の各地で、そしてここ真鶴でも指定されている。この森周辺の海域には魚が多く、よい漁場になっている。その理由としては主に三つ。

一.海面に暗がりをもたらしそれを好んで魚が集まる。

二.海に落ちた枯葉や虫にプランクトンが繁殖しそれを食べようと魚が集まる。

三.雨が降ってもいったん森林に吸収されてから海に流れ出すため、海水温の変化が少なく魚の生息に適している。

クスノキの巨木が現れた。大人が三人で、あるいはそれ以上で抱えるくらいの、どっしりとした胴回り。樹齢300年は軽く超えていそう。

樹皮が亀甲模様になる、クロマツ。

枯れた木も、年月を経た風合いがいい。小さな芽がちょこっと根を下ろしている。

クスノキ、スダジイ、クロマツ。大木が、寄り添うようにそびえている。

このクスノキもまた、巨木だ。歩いていると、次から次へと大木、巨木が現れる森林浴歩道。この森は、まさに珠玉の箱庭。森歩きの醍醐味を満喫できる。

巨木の傍らに暫したたずんでいると、「パーン」という乾いた音が響くこと二度、三度。何かスターターの銃声のような音。

突然、十数メートル先の大木が、ミシミシメリメリと大きな音をたててゆっくりと倒れ始めた。ザザザザッと、葉のずれる音。本当に、一瞬の出来事。

枝というより幹といったほうがいいような、太枝の曲がったところが、まるで肘打ちでも喰らわすかのように地面にめり込んでいる。

ちょうど森林浴遊歩道と御林遊歩道の十字路であり、ベンチも置かれているところ。道標が破壊されている。

人が巻き込まれたら、惨事になるところだった。こんな瞬間、森歩きを始めて久しいが初めて遭遇した。

目の前に突然現れた、生々しい折れ跡。

折れたのは、クスノキ。葉の縁が波打っているのは、クスノキの特徴。

大木揃いの森林浴遊歩道を、先へ行く。

クロマツの案内標がある。

青空にそびえる、クロマツ。

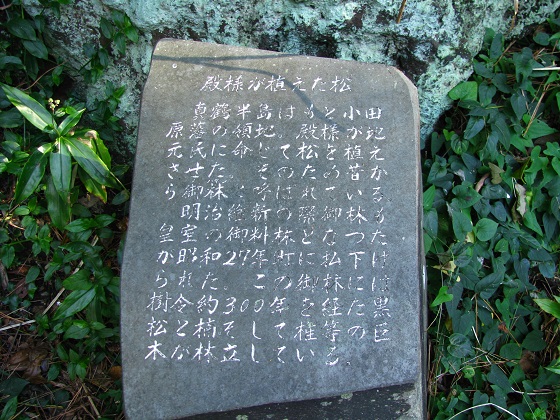

江戸時代に小田原藩の領地であった真鶴半島は、藩主が黒松を植えさせたところから「御林(おはやし)」と呼ばれた。その歴史は300年を超えるとされる。

現在までに自然界における遷移により、元からあったクスノキやスダジイといった常緑樹が優勢の照葉樹林となったのだろう。伐採されずに数百年を経ているのだからもはや原生林といって相違ない。

そして御林の一部が明治37年(1904)に「魚つき保安林」に指定された。その広さは約35ヘクタール(100m四方×35)。

車道が見えてきた。

森林浴遊歩道の亀ヶ崎側入口。普段は気にも留めない「枯れ枝落下注意」のひと言が、この時ばかりはさすがに現実味をもって意識のもとにググッと迫ってくる。

あんなものの直撃を喰らったら、命が幾つあっても足りない。ともかく、耳慣れない音が響いたら「何だろう」にとどまらず「これは危ない」と疑ったほうがいい。

車道を行く。

すぐに番場浦(ばんばうら)遊歩道への入口が現れた。

潮騒の聞こえる遊歩道。

木々の隙間から三ツ石が見えた。

寄せては返す波の音が、心地いい。

見事な枝ぶりのクロマツ。

駐車場手前の、案内板。

駐車場へ。

箱根ジオパーク・真鶴ジオサイトの案内板があるところから、降りていく。

案内板。 案内板拡大版

ジオパークとは大地の活動の遺産をおもな見どころとする公園。日本ジオパーク委員会が認定する。箱根一帯は平成24年(2012)に認定された。

階段を下りていくと、番場浦海岸。

水際に設けられた潮騒遊歩道をゆく。

採石場跡側。

赤みを帯びた溶岩の崖地。

しめ縄の掛けられた、景勝・三ツ石。

手洗いのある辺りからケープ真鶴への登り口。

上に上がる前に、海岸沿いを往復することにする。

10月下旬にさしかかったのこの時期に咲きそうな花は、イソギク。ハハコグサのような素朴な花。

砂地から先へ、ゴツゴツした岩場を行くと屏風のような断崖絶壁が現れた。

潮だまり。鏡面のように周りが映り込むその様は、さざ波立つ海面と好対照。

海の向こう、きれいな三角は相州の名峰・大山(1252m)。

相模湾のはるか先、大山から右へ三浦半島が延びている。

大山の左、丹沢山塊がどっしりと横たわる。 拡大版

最高峰の蛭ヶ岳(ひるがたけ。1673m)と檜洞丸(ひのきぼらまる。1601m)を結ぶ丹沢主稜の起伏ある稜線(標高差300m)がくっきりと見える。稜線近くの臼ヶ岳(うすがたけ。1460m)も形の良い三角に見える。

小田原市街からの眺めよりもさらに遠くに引いた位置から見る丹沢山塊は、いつもの眺めとは一味違った、なかなか新鮮な眺め。

眺望を堪能したら、ケープ真鶴への登り口まで引き返す。

登っていく途中にある喫茶店。

岬の喫茶店は、その眺望が素晴らしい。

真鶴最南端と記された案内板。

上に上がると、幕末の台場(砲台)跡がある。小田原藩が築いた台場のうちの一つ。

与謝野晶子の歌碑。

「わが立てる真鶴崎が二つにす 相模の海と伊豆の白波」 晶子が夫・鉄幹と真鶴を訪れた際に詠んだ歌。

青い松、そして大海原。

相模湾の向こうに伊豆半島が延びる。

箱根ジオパークの案内板。 鳥瞰図部分拡大版 真鶴エリア ジオサイト拡大版

三方を山に囲まれ南に海が広がる小田原の街。戦国時代における関八州の城下町は、その地勢も中世初頭からの武家の古都・鎌倉の街の巨大版。

ケープ真鶴を後に、森歩きの続きへ。

車道の突き当りを左へ、御林(おはやし)遊歩道入口に向かう。

案内板。

岬入口のそれとほぼ同じ。岬入口あたりのオレンジ線の引き方は、こちらの方がいい。

車道ではなく散策路をゆく。

すぐに車道からの入口に到着。ここから御林(おはやし)遊歩道へ。

バードウォッチングウォールが現れた。ここは小鳥の池園地。

遊歩道の十字路に向けて、登っていく。

先の倒木の裂け目を、再度撮影。

昔から樟脳(しょうのう。防虫剤)の原料となってきたクスノキ。折れてから2時間余り、なお強烈な芳香を漂わせている。

生木を扱う業でもなければこんな強い香りには滅多に遭遇できないだろう。

遊歩道から車道へ。

「殿様が植えた松」の碑。

魚つき保安林は、案内図の範囲で指定されている。

向かいの角には中川一政美術館。

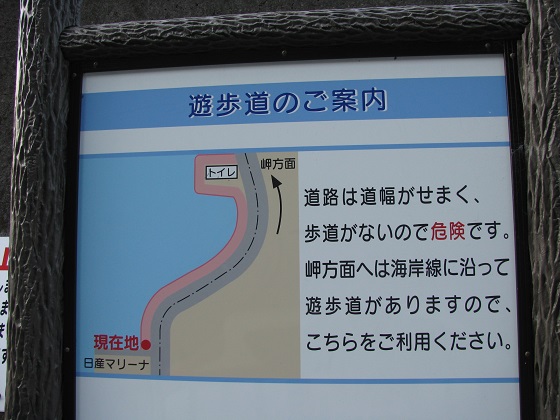

ここから車道沿いに、「岬入口」バス停を経て海岸の「里地」バス停あたりまで下りていく。

車道沿いにも大木。

大木を守るため車線で挟むように道が付けられている。

佐佐木信綱の歌碑。「真鶴の林しづかに海の色の さやけき見つつわが心清し」

信綱は全国各地の校歌の作詞を手掛けたことでも知られる。神奈川県内でも旧制神中(現希望ケ丘高)、旧制高等女学校(現平沼高)などの校歌を作詞した。

カーブの先に海が見えてきた。

海岸沿いの遊歩道が見える。ここから日産マリーナまで、路肩のない車道ではなく遊歩道をゆく。

この岩は記念撮影に興じる観光客が多いのだろうか。ひときわ目立つ、注意喚起の黄文字。

琴ヶ浜から見る、真鶴漁港の防波堤赤灯台。海岸に沿って右奥に、岩大橋。この角度で見る岩大橋は、橋脚間が詰まって見えるのでアーチの印象がだいぶ異なる。

漁港の背後には湯河原の山々がそびえる。

出港していく遊覧船。

遊歩道終点。車道へ上がり、貴船神社へ。

貴船(きぶね)神社。

創建は平安時代前期の寛平元年(889)と伝わる。

古くは貴宮(きのみや)大明神と呼ばれたが、明治に入って貴船神社と改められた。

毎年7月27・28日の貴船まつりが有名。日本三大船祭りの一つに数えられる。

拝殿。

貴船神社を後に、鵐の窟(しとどのいわや)へ。

車道沿いを行く。右手に大きな建物が見える。ここは魚座(さかなざ)。海の幸の食事処がある。水曜休館。

真鶴の町は駅前よりは漁港周辺に食事のできるところが多い。

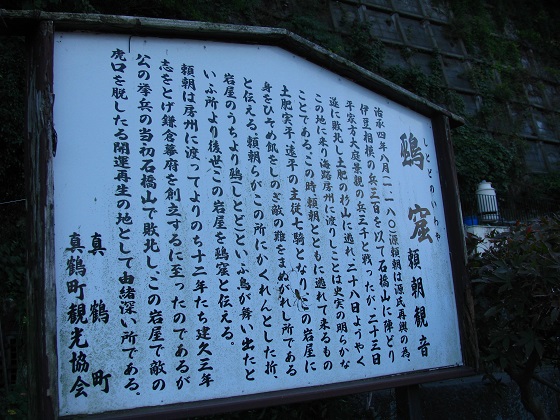

鵐の窟・頼朝観音。

案内板。

鵐の窟は湯河原(土肥椙山)の山中と真鶴のここに、一か所ずつある。

石橋山の合戦(治承4・1180)に敗れた源頼朝が安房に逃れる際、いっとき身を隠していたことで知られる。

こちらが鵐の窟。

前田青邨(まえだせいそん)画「洞窟の頼朝」。

前田青邨に関しては、実業家にして近代日本画家のよき支援者であった原三溪(はらさんけい。富太郎)の支援を受けていたという所縁がある。

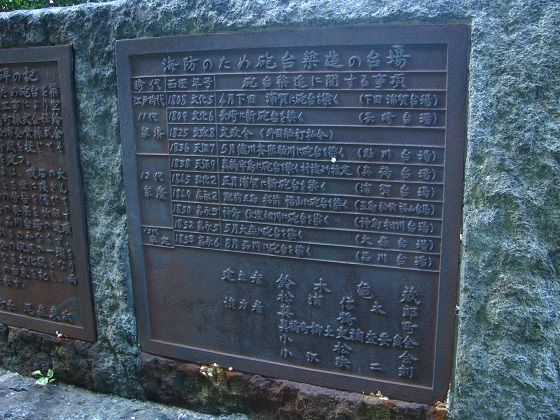

傍らに置かれた品川台場礎石の碑。石の産地である真鶴の石は品川台場の礎石としても使われたが、お台場の埋立の際に礎石の一部をこの地に移した、とある。

碑には台場築造の歴史が文化5年(1805)〜嘉永6年(1853)の分まで刻まれている。この年表によれば先の真鶴台場の築造は村誌により天保9年(1838)頃と推定されている。

このあたりから真鶴駅まではバスを利用してもよいが、のんびり歩いても20分ほど。