片栗(カタクリ)

令和5年(2023)春のお彼岸、満開を迎えた城山かたくりの里(神奈川県相模原市緑区)の片栗(カタクリ)を観に行く。

城山かたくりの里

城山かたくりの里は私有地の里山に整備された山野草園。「かながわ花の名所100選」にも選定されており、春の山野草のシーズンに限って敷地が開放されている。斜面を覆うかたくりの大群落は圧巻。里山に咲く春の山野草の種類もとても多い。

城山かたくりの里の最寄り駅はJR横浜線・相模線、京王相模原線の橋本駅。駅北口のバスターミナル1・2番のりばから出ている「三ヶ木(みかげ)行」に乗車しておよそ15分、「城山総合事務所入口」で下車。バス停からは徒歩およそ20分。バス停すぐそばの歩道橋を渡って城山総合事務所(旧城山町役場)前の交差点まで進むと右折の案内が出ている。

城山総合事務所前交差点を右折してしばらく進むと、川尻八幡宮。

鳥居脇の古木、椎の木(推定樹齢五百年)とウラジロガシ(樹齢不詳)。

八幡宮を過ぎてそのまま進んでいくと、左折の案内板。

城山かたくりの里に到着。受付にて入園料500円を支払い、園内へ。

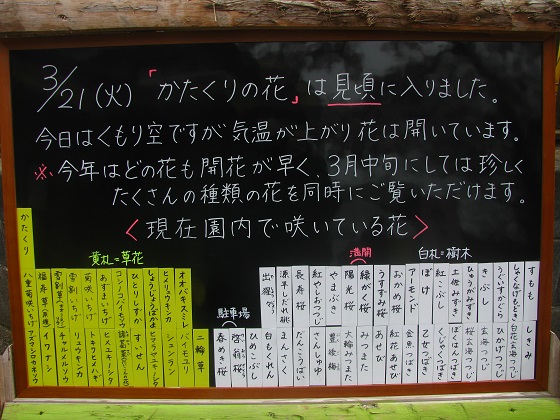

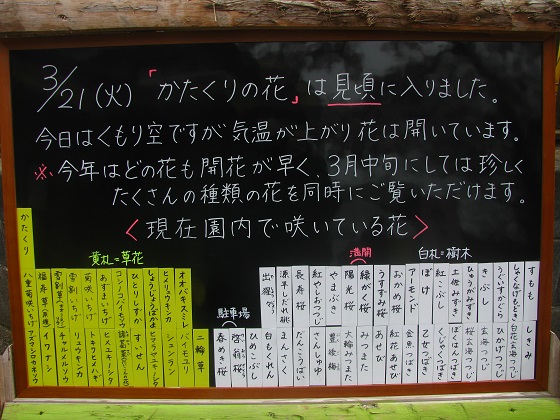

令和五年(2023)の春は花の開花時期が例年と比べるととても早かった。南関東ではソメイヨシノも春分の日に既に開花していた。

かたくりの里でも山野草、花木の多くが満開を迎えている。

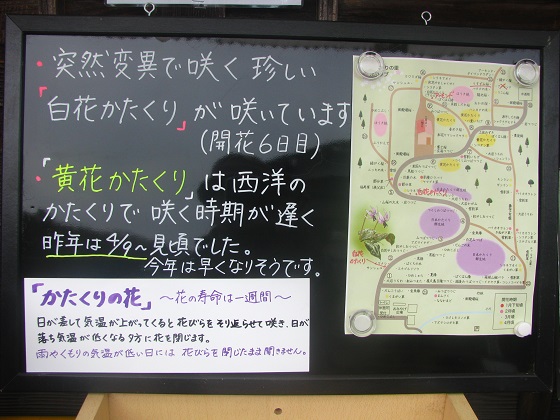

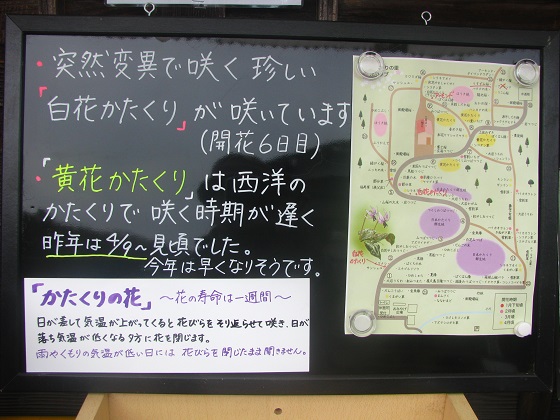

お目当ては紅紫色のカタクリの花だが、突然変異種の白花(シロバナ)カタクリも咲いている、とある。開花期の遅い黄花(キバナ)カタクリもこの日(3月21日)の時点で数輪が咲いていた。

掲示されていた公式のイラストマップではアーモンド(同じくバラ科であるサクラとよく似た花を付ける)の花木の位置が訂正されている。

旧津久井郡城山町だった頃からの保護区案内板。この広い里山の斜面に、数十万株のカタクリの群落が広がっている。

かなりの人出で賑わう園内。

ツツジやミツマタの咲く林床に一面のカタクリ。

見事な群落。

カタクリの花。薄曇りのこの日であったが、花はしっかりと開いていた。

菊咲一華(キクザキイチゲ)。

白花片栗(シロバナカタクリ)を見つけた。

猩々袴(ショウジョウバカマ)。

赤八汐(アカヤシオ)。早くもヤシオツツジが咲いている。

青八重菊咲一華(アオヤエキクザキイチゲ)。

福寿草(フクジュソウ)の原種。

木々が芽吹く前、早春の林床に咲き乱れる儚い命の花々は「スプリング・エフェメラル(春の妖精といった意味合い)」などと称される。

桜玄海躑躅(サクラゲンカイツツジ)。こちらは園芸種。

手前にミツマタ、奥にツツジとツバキ。

日向水木(ヒュウガミズキ)。早春に黄色い小さな花を付ける、マンサク科の花木。

八重菊咲一華(ヤエキクザキイチゲ)。

黄花片栗(キバナカタクリ)を発見。黄花のカタクリは西洋種。

紅三椏(ベニミツマタ)。よく見かけるミツマタ(黄色いミツマタ)と違って、この色はあまり目にすることがない。

配水池あたりまで上がって来ると、クリスマスローズが咲いていた。ローズと呼ばれるものの、キンポウゲの仲間。花の時期は長い。

卜伴椿(ボクハンツバキ)。

阿亀桜(オカメザクラ)。

陽光桜(ヨウコウザクラ)。

紅辛夷(ベニコブシ)。

緑萼桜(リョクガクザクラ)。

日陰躑躅(ヒカゲツツジ)。

珍しい淡黄色のツツジは日本の固有種。花や葉の付き方はシャクナゲに似ている。

姫雪ノ下(ヒメユキノシタ)。

雪割一華(ユキワリイチゲ)。

アーモンド。

サクラによく似たアーモンドはサクラと同じく、バラ科の植物。

「工房ゆう」のあたり。

御殿場桜(ゴテンバザクラ)。

諸葛菜(ショカツサイ)。俗にハナダイコンと呼ばれる。

貝母百合(バイモユリ)。高山植物のクロユリもこの仲間で、ユリとしては小さな花を付ける。

東一華(アズマイチゲ)。

雪割草(ユキワリソウ)。

園内には様々なユキワリソウが咲いていた。

雪割草は総称で、その種類には様々なものがある。

春蘭(シュンラン)。

ミツマタと紅ミツマタ。

幹が絡むように生えていて、まるで黄紅咲き分けのように見える。

一人静(ヒトリシズカ)。まだ咲き始めたばかり。

儚い花々の楽園と化した、早春の里山。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。