時空に連なる、悠久の流れ

平成25(2013)年9月、京浜急行上大岡(かみおおおか)駅から、上大岡周辺、岡村、弘明寺(ぐみょうじ)周辺を訪れる。全行程を通してアップダウンの多い、歩き応えのあるまち歩き。ゴールは日帰り温泉「みうら湯」へ。

3.久良岐公園・久良岐能舞台

久良岐公園は里山を公園化した、港南区・磯子区にまたがる大きな公園。園内は谷戸の地形を生かした水田跡や池、旧横浜市電の車両、久良岐能舞台などがある。

久良岐(くらき)公園自由広場への入口。

広々とした、芝生の広場。

案内図。

久良岐公園の開園は昭和48年(1973)。広さは約23ヘクタール(100m四方×23)あり、港南区・磯子区にまたがる広大な公園。久良岐とは旧郡名(武蔵国久良岐郡)である。

この公園は昭和44年(1969)の公園緑地整備五カ年計画では屏風ヶ浦公園とされていた。屏風ヶ浦も磯子の海の埋め立て前からの由緒ある名称であり最寄駅の駅名でもあるが、この地は元は里山の谷戸であってやや名前がそぐわないとの感はある。結局、後の名称公募を経てより広域的な旧郡名が冠された。

かつての地形は、国土地理院ウェブサイトで昔の空中写真を見ることが出来る。

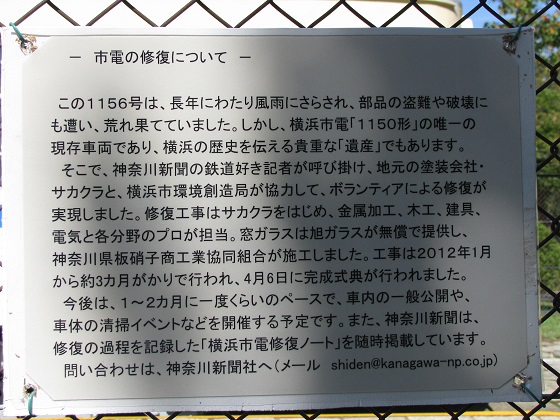

奥に市電が。

すっかり化粧直しされ、甦った市電。

ここに保存されている「1150形」は、同形で現存する唯一の車両とのこと。

市電のある広場から、大池へ向かう。

どんどん下ってゆく。

谷戸(やと)に下りてきた。

昔あった谷戸の棚田跡が棚田の形で残されている。一帯が里山の谷戸であった頃の名残り。

谷戸とは、小山に囲まれた浅い谷を指す呼称。鎌倉あたりでは谷(やつ)、房総あたりでは谷津(やつ)と呼ばれる。

下流側の池。

更に下流の側にある、大池へ。

大池。

地理院地図の年代別写真を参照すると、この池は谷戸が公園となった後に造られたものであることが分かる。

中之島の松が、和の情緒を醸す。

九月の下旬、池の縁ではまだまだ睡蓮が花をつけている。

大池の先にある案内板に従っていくと、公園の外に出てから道路沿いに能舞台に行くことができる。このあたりで標高32m。

しかしここは、雑木の広場を経て山の雰囲気を味わいつつ能舞台へ向かう。

こちらはいったん公園の外に出て道路沿いに能舞台へ向かう道。起伏はほとんどない。

こちらは雑木の広場への道。こちらから能舞台へ。

園路はよく舗装されている。どんどん登ってゆく。

尾根上へ。

里山の状態に近づけるべく、行き過ぎない管理がなされている。

尾根沿いに奥へ行く。

尾根上の最奥に、能舞台への案内板が。このあたりで標高72m。

山道を下ってゆく。

このあたりはすっかり登山道の雰囲気。このすぐ先に能舞台への門がある。

谷を見下ろせば、深山幽谷の趣き。

裏門となるこちらの門は午後4時半で閉門。雨天時も閉鎖される。

ここから能舞台へ。

門から先の下りは階段がしっかりした造りになっている。

あずまやが見えてきた。

この地は昭和5年(1930)ごろ、野毛山の禅寺の住職が隠居所としてその風光明媚さを気に入り移り住んだという地。

後にこの景観をそのまま残すべく、宮越賢治氏に譲渡された(昭和32年・1957頃)。

能舞台のあるエリアは紅葉も美しい。

あずまやの奥に、能舞台のある建物。

およそ8000坪の広い敷地には、日本庭園も設けられている。

久良岐能舞台・日本庭園の紅葉はこちらのページ。

宮越記念久良岐能舞台。

窓の縦格子に建仁寺垣の竹垣と、現代的な建築のなかにも和の装い。

受付の上には舞台の由来記が掲げられている。

見所(けんしょ。客席)は五十二畳の畳敷き。

能舞台。由緒は以下の通り。

明治末期ごろ能楽の衰退を憂いて設立された能楽会が囃子方(はやしかた。楽器奏者)育成を目的に大正6年(1917)東京日比谷に能舞台を建設。設計は能舞台研究者でもある建築家・山崎楽堂(がくどう。静太郎)。

なお、楽堂は現在掃部山(かもんやま)の横浜能楽堂にある能舞台(伊勢山から掃部山へのページを参照)が最初に移築(東京根岸から東京染井へ)された際の指揮も執っている。

昭和6年(1931)の能楽会解散を機に東京音楽学校(現東京芸術大)に寄贈。

昭和39年(1964)新たな舞台の建設に伴い解体の止むなきに至るも能楽愛好家の宮越賢治が譲り受けて現在地に移設。

昭和59年(1984)に市に寄贈されて現在に至っている。

本舞台の左に見えるのは橋掛かり(はしがかり)。五色(ごしき)の揚幕(あげまく)がめくられてシテ(主人公の演者)などがそこから登場する。

橋掛かり沿いの三本の松は舞台から遠くなるほど背を低くして遠近感を演出する。

なお、橋掛かりの向こうが大窓になっていて竹林が見えるのは、ほかでは通常見られないこの能舞台ならではの特色。

舞台の背景にあるのが、鏡板(かがみいた)。老松が描かれる。この鏡板は日本画家平福百穂(ひらふくひゃくすい。1877〜1933)の筆によるもの。

中正面(なかしょうめん)から見た、手前角の柱が目付柱(めつけはしら)。能面を付けた役者はこの柱で自らの位置を把握する。

鏡板の右わきにある小さな出入口は切戸口(きりどぐち)。後見(こうけん。背後に控え舞台進行を司るほか、シテに万一のことがあった時の代役も務める)などが出入りする。

建物を囲む、庭園へ。こちらはあずまやのある側。

こちらは池を配した側。

平橋(ひらばし)。

火灯窓(かとうまど)があしらわれている。火灯窓は鎌倉時代の禅宗様建築に端を発し、近世以降は他宗派や一般建築にも好んで取り入れられた意匠。

この建物にとっては、禅の庵(いおり)であった頃をしのばせる証し。

反橋(そりばし)。

表門から外へ。

表門に通じる通りへ。正面には藤の木中学校。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。