八菅山修験、行場の入口

令和三年(2021)7月下旬の週末。神奈川県愛甲郡愛川町(あいこうぐん あいかわまち)に鎮座する八菅山修験の信仰の山、八菅山(はすげさん、225m)を起点に中津川(相模川水系)流域を古民家山十邸、箕輪耕地、田代半僧坊、塩川滝(第五行所)へと歩く。

4.龍福寺から中津層露頭、へいしの坂

古民家山十邸から旧中津往還沿いに、龍宮造の山門が印象的な龍福寺(神奈川県愛川町)へ。旧中津往還から近藤坂へと下って中津層露頭を観てから「へいしの坂」を上り返し、水道坂上へ。

中津往還・古民家山十(やまじゅう)邸を後にして、龍福寺へ。

下谷(しもや)地区、八菅橋(はすげばし)へと下る坂の石標には「熊坂 別名 幣使坂 七曲り坂」と刻まれている。

中津往還の旧道は幅の狭い道。

下谷地区に下るヘアピンカーブへの車道を横切るように、狭い旧道をゆく。

玉石垣の上は、龍福寺の境内。

中津原段丘のヘリを通る中津往還の旧道から、先ほど巡ってきた尾山(おやま)耕地、八菅山(はすげさん)を見下ろす。

曹洞宗・海蔵山龍福寺の山門。江戸の中期、安永七年(1778)築。

江戸後期編纂の地誌「新編相模国風土記稿 巻之五十七 愛甲郡巻之四 毛利庄 熊坂村 龍福寺」によると、龍福寺の開山は仏光普月(元和二・1616年没)。開基は村民の熊坂金兵衛(寛永八・1631年没)。金兵衛の祖先は坂東平氏一門で下総を拠点とした千葉氏。小田原北条氏の没落後、当地に移り氏を熊坂と改めた。

楼門の下層は亀腹(かめばら)風に白い漆喰が塗られている。その姿からすれば、これは竜宮造の楼門(一例として江島神社・瑞心門。「2.江の島、島内一周」のページへ)といってもよさそう。

上層に掲げられた「拈華関(ねんげかん)」の扁額。

「拈華って何だ?」と調べてみたが、説法中のお釈迦様が蓮の花をひねる、といった意味があるらしい。故事の弟子よろしく微笑み返しが出来るはずもなく「それで?」と思った自分は、どうやらうつむいてしまったその他の弟子たちのグループ入りで決まりのようだ。

本堂。こちらは近代以降の再建となる。

龍福寺の先は、いったん段丘面から下りて「へいしの坂」から上り返すことにする。

中津往還から「近藤坂」への下り口。

狭い坂を下っていくと、車道と交わるあたりに段丘崖の露頭(ろとう)の一部が残されている。

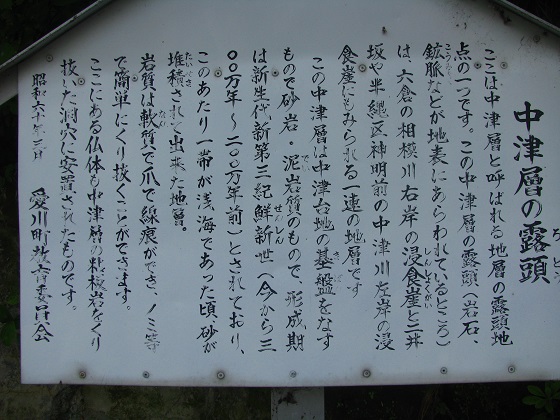

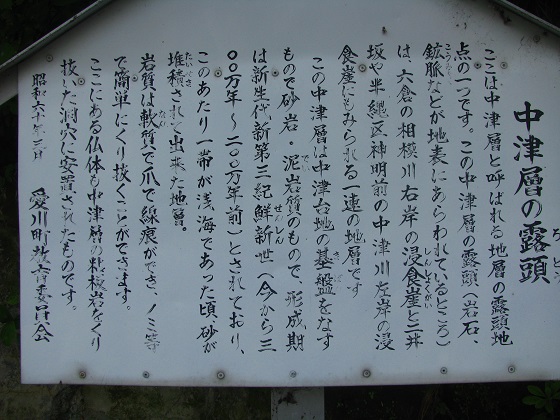

中津層の露頭。

案内板。

段丘の基盤は砂岩や泥岩といった堆積岩。この段丘が浸食された時期は地学的には比較的新しい。

洞穴をくり抜いて安置された石仏。

車道を渡った先に「近藤坂」の標柱が立ち、旧道は続く。

現在はその大半がブロックやコンクリート、あるいは吹き付けで固められている崖。

昔は荒々しい削り跡のままに地層が見えていたのだろう。それでも、一部とはいえ往時の姿が残された。

再び下谷地区に下りてきた。

御嶽社。

愛川町の「健康づくり 八菅山散策コース」案内板。

折り返し、「へいしの坂」へ。

車道のヘアピンカーブへと向かう手前、カーブミラーの角を左手に入っていく。

右手の狭い道を先へと進む。

コンクリート階段を下りていくと「へいしの坂」。

柴垣を巡らせた竹林を抜けて。

ひっそりとした森の中を抜け。

折り返しながら登っていく。

この辺りでは古道の雰囲気を最も残している「へいしの坂」。

「へいし」とは八菅修験の「幣使」。八菅山のみならず、この辺りも八菅修験の盛んなりし頃の名残りはまだまだ色濃い。

再び段丘の台地へ。

案内柱には「へいしの坂(幣使の坂 祀礼坂)」とある。

先へと進み、横須賀水道・水道坂を下って箕輪(みのわ)耕地へと向かう。

道なりに右折。

水道坂上。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。