八菅山修験、行場の入口

5.水道坂から箕輪耕地、田代半僧坊

神奈川県愛川町(あいかわまち)、相模川と中津川(相模川支流)に挟まれた河岸段丘の段丘面を通る中津往還と段丘崖(だんきゅうがい)下の下谷街道沿いを登ったり降りたりしながら、水道坂上までやってきた。

横須賀水道・水道坂。

水道坂には愛川町の半原(はんばら)水源地から横須賀軍港まで引かれた系統(大正10・1921年完成)が通っていた。標高差を利用した自然流下式だが水道坂上の標高およそ110mに対して半原水源地は標高およそ129mなので、流水はサイフォンの原理で急坂をものともせずに駆け上がっていく。

長年にわたって横須賀に水を送り続けてきた半原系統は平成19年(2007)に需要減少、老朽化により取水休止。平成27年(2015)に廃止となった。

水道坂を下っていくと、風景ががらりと変わる。

そこに広がる雄大な景観は、箕輪(みのわ)耕地の水田。

先ほど八菅山(はすげさん)から第二行場・幣山(へいやま。石神社)へと巡った際に通ってきた「かわせみ大橋(町道・幣山下平線)」が見える。

坂を下ったら、農道へ。

八菅山と河岸段丘(中津原)に挟まれた中津川の沖積低地に広がる、青々とした夏の水田。

水道坂。

幣山集落のある右岸(下流に向かって右の岸)の河岸段丘は背後に八菅山の山々が迫り、幅が狭い。山上の鉄塔のあたりが八菅山から石神社(第二行所・幣山)へと下る「八菅修験ハイキングコース」山道への入口となる。

夏雲湧く。

再び横須賀水道の車道へ。

左に中津原の段丘崖を下る水道坂。右に右岸の河岸段丘(幣山集落)から八菅山の山裾を下っていく町道のかわせみ大橋。

箕輪耕地から、車道沿いに角田(すみだ)大橋へ。

意外と起伏のある道。

歩道は一段高いところを通っている。

弁天坂。

角田大橋の信号で反対側に渡り、中津川沿いへ。

ここは歩道がほとんどない。

傍らに弁天社(市杵島神社・いちきしまじんじゃ)の小さな祠。

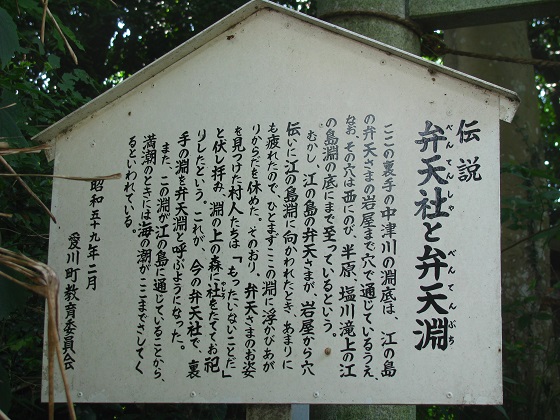

弁天淵伝説の案内板。

「江の島岩屋」からここ中津川の「弁天淵」さらには塩川滝(八菅山修験・第五行所)上流の「江の島淵」までは穴でつながっている、という伝説がある。こうした伝説が生まれた背景として「かながわの滝」では八菅山修験、さらには源頼朝の鎌倉との関連を探るという興味深い試みがなされている。

同書によると、この案内板の文章は「神奈川の伝説」(相模民俗学会編 日本標準刊)に愛川町の伝説として紹介されているもの。対岸側には「海底(おぞこ)」と呼ばれる集落がありそこの人々は頼朝の旗揚げに際して協力した人々の末裔であると語り継がれていた。その背景には八菅山修験者の活動が深くかかわっている、とする。

頼朝は石橋山の合戦に敗れたのち「しとどの窟(いわや)」から辛くも海上を安房国(千葉県)へと脱出するが、湯河原の山中での頼朝の逃避行を助けたのは箱根権現の修験者であった。伊豆の北条政子を匿って身の危険から守ったのは伊豆山権現の修験者だった。そして安房から鎌倉入りするまでには安房の修験者の協力があった。

一方で半原にはこれとは別に頼朝が山伝いに半原に逃れ、中津川・相模川を経由して海上から安房へと逃れたという伝説が残されている(「神奈川の伝説」より)。実際、頼朝の逃避行に際しては関東の修験者ネットワークが背後を支えた。日向薬師や大山不動そして八菅山など修験との関わりが深い社寺は幕府の成立後に頼朝によって篤い庇護を受けているが、これは修験者の協力に対して報いる意味があった。半原の伝説もこうしたことが背景となって、八菅山修験と頼朝との関わりを意識した中で生まれたものと考えられる。

更に江の島についていえば、江島弁財天は頼朝が奥州を平定する過程で頼朝の命によって文覚(もんがく。県内では山北町・洒水の滝の荒行伝説でも知られる)が伽藍を再整備している。弁財天(弁才天)は水神として知られるが武運の神でもあった。角田の地は「炭田」の意味を有し鎌倉にとっては武具製造のための金属精錬に欠かせない地であった。

「かながわの滝」は、この地域と鎌倉とのこうした様々な関わりが塩川滝の江の島淵伝説・角田の弁天淵伝説を生んだ背景にある、と結んでいる。

「丹沢今昔」では半原の釣具店店主の方による地元の言い伝えとして「塩川滝の上にある三メートルほどの滝の釜(滝壺)は深さが計り知れなかった。ある時、きこりが斧を釜に落としてしまう。斧は相模湾の江の島で見つかった」という話が披露される。この伝説は比較的最近までこのように古老によって次世代に語り継がれていたようだ。

中津川河川敷へ。

川沿いの歩行者自転車道。

河原に下りてみる。

広河原の河川敷。

青少年広場はコロナ禍のため閉鎖中。

中津川の清流。対岸は海底(おぞこ)地区。

八菅山修験・第三行所「屋形山」は海底〜平山地区の丘陵にあったはずとされるが、採石場になって丘自体が消滅してしまった。第四行所「平山・多和宿」は正確な場所は不明だが「タワ」とは尾根の鞍部(あんぶ。小さな峠状の地形)であることから平山地区の丘陵の鞍部のいずれかであったのだろうか。平山宿は年番帳の記録によると何回かその位置が変わっているという。

参考「丹沢の行者道を歩く」「修験集落八菅山」

とにかく暑い。こまめに水と塩分タブレットを補給するものの、唾の水気が無くなってきた。

自転車道を進んでいくと、古いトラス橋の平山橋と平山大橋が見える。

平山大橋。

橋のたもとで横断歩道のない車道を横切ってきた。

振り返れば、桁下をくぐって堤防のヘリを歩いてくることもできそうではある。

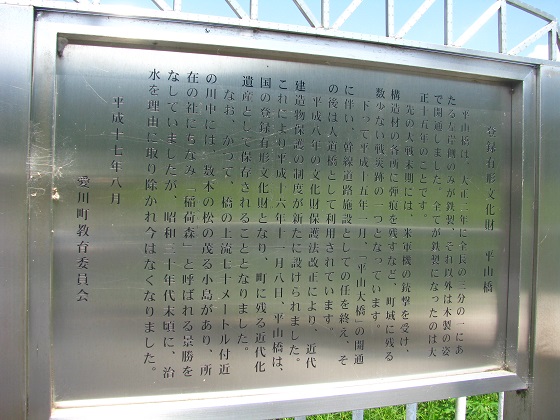

戦前期の鋼製トラス橋、平山橋(ひらやまばし)。平山大橋の開通(平成15・2003)により現在は歩行者や自転車専用の橋となった。

左岸(下流に向かって左の岸)の一連は大正2年(1913)築の百年物。他の二連は木造からの架け替えによる大正15年(1926)の築。

案内板。愛川町随一の近代土木遺産は登録有形文化財となっている。

トラスの鉄骨を細かく筋交いのように補強し、リベットで留めている。造船に発した溶接技術が土木に普及していく以前の土木遺産。ちなみにわが国初の溶接鉄道橋は横浜・瑞穂ふ頭の瑞穂橋梁(昭和9・1934竣工)。

平山橋、馬渡橋(まわたりばし。架け替えで解体)、日向橋(ひなたばし)といった立派なトラス橋が古くから架かっていた中津川流域のこの町は、製糸・撚糸などの産業が興ることで栄えていた。

中津川の上流側。右岸(下流に向かって右の岸)には山が迫っている。

製作所のプレート。明治期にイギリスやアメリカから鉄道橋を輸入した時代を経て、資材・技術の国産化が進んできた時代の橋となる。

平山橋を渡って平山大橋からの県道に合流、田代半僧坊(勝楽寺)総門前まで来た。

奥に見える山門。参道の頭上を国道412号線・半原バイパスの橋が横切っている。

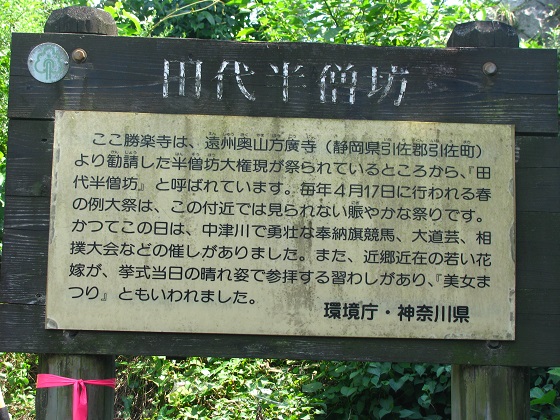

「関東ふれあいの道」の案内板。

参道の反橋。

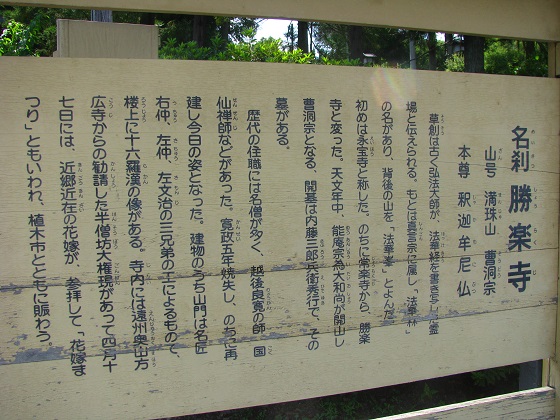

曹洞宗・満珠山勝楽寺(まんじゅさん しょうらくじ)。略歴は概ね江戸後期の地誌「新編相模国風土記稿 巻之五十八 愛甲郡巻之五 毛利庄 勝楽寺」に拠っている。

曹洞宗となったのは戦国前期の天文(1532〜1555)年間。開基の内藤秀行は戦国時代に小田原城の支城となった津久井城の城主内藤氏の一族で、津久井城の支城である田代城を拠点とした。

新編相模には衆寮・僧堂の記載もみられる。ということは、少なくともその頃(江戸後期)までは雲水(禅宗の修行僧)が修行のために長期間入山するような大寺院であったようだ。

更に遡ればここは真言宗の寺院だった。裏山を法華峯と呼んだのであれば、密教寺院だった頃は修験とも縁があったのだろうか。「新編相模 愛甲郡巻之五 毛利庄 田代村」によれば、法華峰とは「上荻野煤ヶ谷二村に跨り界とす」とあり「他村にては華厳山という」とある。また「その辺に経石あり」とあるので経ヶ岳あたりからの稜線全てを裏山としていたのだろう。

山門。文政12年(1830)着工、嘉永4年(1851)落成の堂々たる楼門。大棟(おおむね)等に見られる寺紋は「三つ葉葵」。

戦国時代までは小田原北条氏配下の津久井・内藤氏一族との縁が深いが、寺紋からは江戸時代以降の徳川との深い関係がうかがえる。「新編相模」によれば、勝楽寺は天正19年(1591)に寺領四石の御朱印を賜った、とある。小田原合戦(1590)の後に関東に入った徳川との付き合いは、それ以降となる。

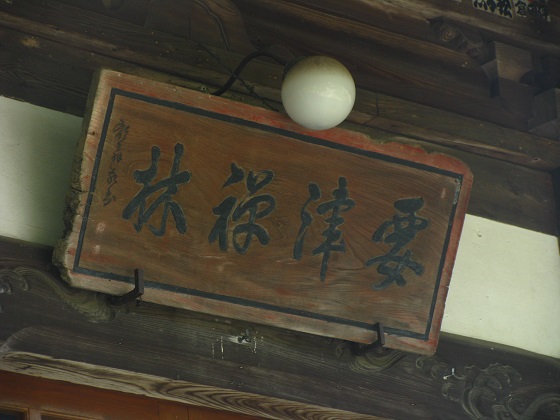

「満珠山」の扁額。

中門。文政元年(1818)築の四脚門。扉に三つ葉葵の紋が見える。

参考「神奈川県近世社寺建築調査報告書」

本堂。こちらは文政四年(1821)築。近世後期という結構古い時代の建物ではあるが、禅宗様を踏襲した仏殿ではなく折衷様式となっている。

本堂に掛かる「要津禅林(ようしん ぜんりん)」の扁額。「要津」とは重要な港の意味。

田代〜半原の地はその昔、中津川の水利に恵まれた交通の要衝だった。中世には相模川流域に武蔵以北、あるいは甲斐(山梨県)へと抜ける往還が縦断。この地はそうした街道と中津川・相模川の水運との結節点だった。

先に角田の弁天社のところで石橋山の合戦に敗れた頼朝が半原を経由して相模川河口から安房(千葉県)へと逃れた伝説について触れたが、そうした伝説が生まれるに十分な素地がこの地域にはあった。

参考「かながわの滝」

本堂から延びる回廊。

半僧坊大権現堂。

こちらには半僧坊信仰が流行した明治期に遠州奥山方広寺(静岡県浜松市北区)から勧請した半僧坊大権現が祀られている。香炉に描かれているのは天狗のシンボル・羽団扇紋。

ここにきて暑さが身に応え、ちょっときつかったので木陰のベンチでしばしの休息。

参道を左に折れて、塩川滝(八菅山修験・第五行所)へ。

6.塩川滝