八菅山修験、行場の入口

6.塩川滝

神奈川県愛川町(あいかわまち)、田代半僧坊・勝楽寺の参道。参道の頭上を国道・半原(はんばら)バイパスが横切る。反橋の先には県道沿いに建つ勝楽寺総門。県道(旧道)は平山大橋・平山橋そして田代、半原の古い街道沿いの町へと続く。

ここは反橋の手前で左折して側道からバイパスに合流し、塩川滝(八菅山修験・第五行所)へと向かう。

国道412号・半原バイパス。傍らに立つ「糸の町半原」の看板。

この辺りはまだ田代地区のまち外れ。半原の町はかなり先。

川向うに田代運動公園野球場の照明塔が見える。いつもの夏であればオートキャンプ客でごった返すであろう河川敷は新型コロナ禍の影響で閉鎖され、人影は親子連れがちらほらと見られるくらい。

中津川の管理釣り場「フィッシングフィールド中津川」の池。

「中津川マス釣り場」の渓流。

塩川滝へはこの先で右に分岐する塩川大橋(観泉荘こまや、管理釣り場へ下りていく道)を下っていく。

塩川大橋。画面左上に半原バイパス。

「観泉荘こまや」の手前で左手に入っていく。

塩川滝への案内。半原バイパスの高架をくぐり、奥へ。

滝沢(塩川)沿いに奥へ。

車道に再び合流、飛龍橋を渡る。

未舗装の車道。

この辺りまでは車も入って来る。

清龍橋。橋を渡って左手に進めば塩川滝へ。右手を少し上ると塩川神社。

飛龍橋、清瀧橋と渡ってきた先に建っている、塩川神社(滝神社)。傍らには平成九年(1997)の社殿再建時に建てられた碑。

碑文は「江戸時代までこのあたりには護摩堂と御滝拝所があって清瀧権現が祀られていた。飛瀧権現はここより百メートルほど下流に祀られていた。明治になると神仏分離令により二つの権現は一つの神社にまとまり、のちに塩川神社となった。昭和九年(1934)造立の社殿は年月を経たため、ここに新たな社殿を建立する」といった内容が刻まれている。

背後の崖には大きな砂防堰堤が築かれている。この沢の上流にも八菅山修験(はすげさん しゅげん)の行場の滝であった胎蔵界滝、金剛滝が掛かっているというが、散策がてら観に行ける場所ではない。

「新編相模国風土記稿 巻之五十八 愛甲郡巻之五 毛利庄 半原村 清瀧寺」には

「清瀧寺 今大山不動院と号す、真言宗古義 鎌倉郡手広村青蓮寺末、本尊不動・・・開山は良弁なりと云う、寛文五年に記したる縁起に、天正の初め北条氏直の臣内藤左馬頭行次堂宇を補修し祈願所とせしと云う」とある。

この清瀧寺(鎌倉・青蓮寺末)は半原の集落内にあったが明治二年(1869)に廃絶した。なお良弁は相模国・雨降山大山寺の開山でも知られる。

「かながわの滝」では、鎌倉・青蓮寺は空海の開山と伝わっており面白いことに青蓮寺の境内の池もまた江の島の洞窟につながっているという伝承がある、とする。そして飛瀧権現といえば南紀那智大社、この那智の山中の滝にも海とつながっているという伝承があり、この共通点には興味がそそられる、と綴る。「塩川」の名は塩川滝の上流にある底なしの「江の島淵」に四月の巳の日には江の島から潮が吹き上げてくることに由来する、ともいわれる。

「丹沢の行者道を歩く」では、清瀧寺の縁起(今大山不動縁起)には「塩竃之滝」「金剛滝、これに対して胎蔵界之滝」と記されておりこの地は金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅をつなぐ場所として特別の意味をもっていた、とされている。一方でこれらの滝は大山修験の「大山縁起」でも双方を併せて「両部瀧」として記載されており双方の修験にとって共有された行場であった、とする。

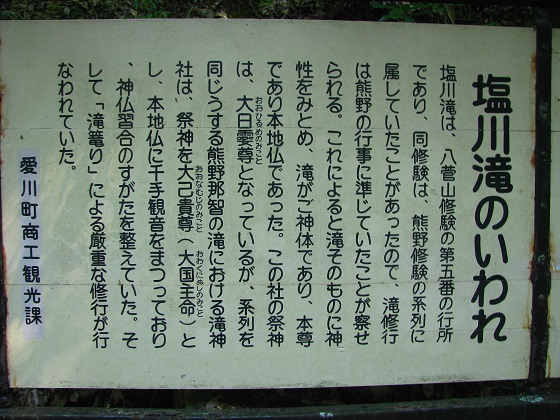

塩川滝の案内板。

清龍橋から沢沿いを奥へと進んでいくと塩川滝が掛かっている。手前には観瀑台として瀧神橋が架けられている。

滝が姿を現した。

塩川滝。下段だけでも落差およそ15m。段瀑なので下段より上の段も併せて七丈有余(70尺有余。21m超)あるいは30mともいわれる。「新編相模 半原村 瀑布」によれば古くは「塩竃の滝」とも称した。

瀧神橋からは距離が近すぎて全体が一枚に収まらない。近いがゆえに飛沫を感じられ、迫力がある。

滝の向かいに建つ石碑。「塩川大神 飛龍権現 清龍権現」と刻まれている。

塩川滝は八菅山修験の第五行所であった。先の案内板にもあるように、そして八菅山歩きで観てきたように、八菅山修験は熊野修験の影響を受けている。滝は御神体であり、滝籠りの行がおこなわれた。

一番行場(八菅山・禅定宿)から四番行場(平山・多和宿)はいわば山岳修行の導入部。

五番行所から十二番行所までは八菅山の西山にあたり、経ヶ岳から華厳山、飯山白山に連なる。ここ塩川滝から第六行所へは経ヶ岳へ向けて峰々に分け入っていくことになる。その先、三十番大山不動までは三峯(大山三峰山)など険しい山塊への奥駈け修行がなされた。

参考「修験集落八菅山」「山と神と人−山岳信仰と修験道の世界−」

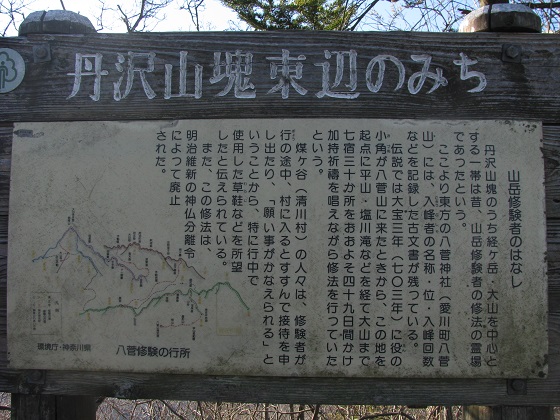

関東ふれあいの道「丹沢山塊東辺のみち」案内板(仏果山〜半原越の尾根上)に見る、八菅修験の道の案内板。 八菅修験の行所図拡大版

塩川滝を後にして、馬渡(まわたり)バス停へ。

「観泉荘こまや」。塩川鉱泉の宿だが日帰り入浴は受け付けていない。受け入れてしまうと中津川のキャンプ客や釣り客が多すぎて収拾がつかなくなってしまうのだろうか。

こまやの前から中津川に沿って県道へと向かう。

正面に見える山は富士居山(ふじいやま、253m)。北条と武田の山岳戦が繰り広げられた三増(みませ)合戦場の西、志田尾根と呼ばれる尾根の南端のピーク。志田尾根は向山(むこうやま、375m)、大峰(335m)と連なり、大峰からは半原が最寄りの登山口となる。

馬渡橋。交互通行だったかつての鋼製トラス橋(大正15・1926年築)は架け替えられ、幅員の広い橋となった。

馬渡バス停に到着。時刻は15時40分ごろ。ここから神奈中・厚木バスセンター行(小田急・本厚木駅前経由)のバスが出ている。

すぐそばの電光掲示は「ただ今の気温 31度」と表示。比較的マシではあったが、それでもまち歩きにはきつい暑さの一日だった。