いたち川流域、歴史の息吹と紫陽花を求めて

令和三年(2021)6月の中旬。梅雨入り前の季節、横浜・本郷台から上郷界隈(横浜市栄区)の歴史と水辺、紫陽花を巡るまち歩きへ。

2.いたち川川辺の道と證菩提寺

いたち川(境川水系)流域のまち歩きへ。川辺の道は整備が行き届き、心地よい散策空間。扇橋の水辺、稲荷森の水辺、坊中の水辺とたどっていく。扇橋の水辺から稲荷森の水辺へは鎌倉古道を歩き、石橋山の合戦で身を挺して頼朝を守った佐那田与一を弔うために頼朝が創建した證菩提寺(横浜市栄区)へ。

本郷ふじやま公園・旧小岩井家住宅(幕末期の古民家)から富士塚を経て弓道場側出入口まで下りてきた。ここから「いたち川川辺の道」を上郷市民の森へと向かう。

県道原宿六浦線(環状4号)へ。

本郷バス停まえ。

本郷小学校の角を左に入る。

日東橋で左折、川沿いへ。

日東橋から上流は昭和62年(1987)に「ふるさとの川モデル事業(現ふるさとの川整備事業、国土交通省)」に指定されたことにより、自然環境を活かした河川整備が行われてきた。

この付近も川辺に下りられるようになっている。

遊歩道へ。

赤い橋(扇橋)が見えてきた。

水辺へ下りる。

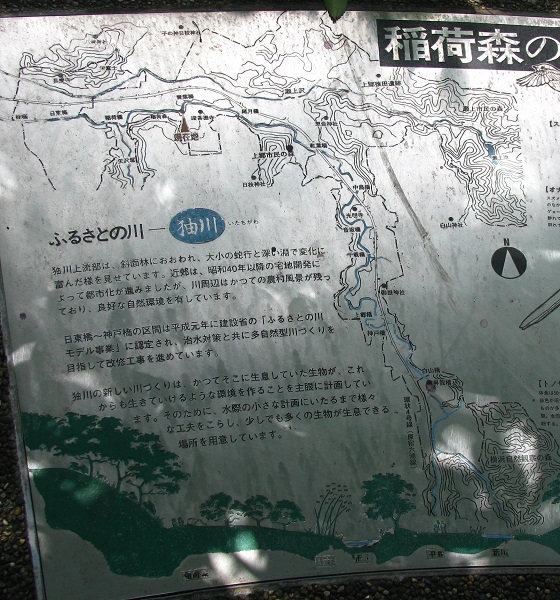

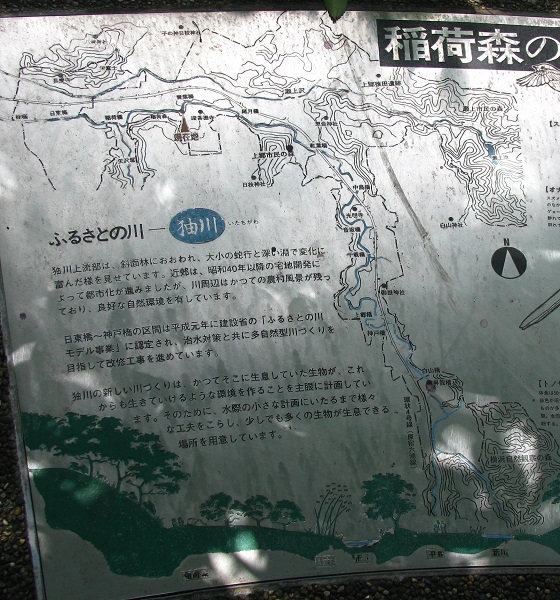

水辺の案内。

ここからは「扇橋の水辺」、鎌倉古道・證菩提寺、「稲荷森の水辺」「坊中の水辺」「石原の水辺」と巡っていく。

「扇橋の水辺」は水辺に親しむ親子連れでにぎわっていた。

広がる夏空。

扇橋へ。

扇橋は太鼓橋風のデザイン。

この橋は河岸の道路から旧河川をまたいで水辺に下って行けるように架けられている。

「扇橋の水辺」の隣りは上郷六反町(かみごう ろくたんまち)公園。

現在の辺渕橋(へいぶちばし)が架かる河道は1980年代以降に直線化された区間。

上郷六反町公園の角、右に稲荷橋。左手へと進めば辺渕橋。

旧鎌倉道へは稲荷橋のたもとの小道へと入っていく。

小さな橋(稲荷上橋)を渡って。

左へ上がっていく道へ。

この道は旧鎌倉道(かまくらみち)。

稲荷森を抜けていく、古道然とした雰囲気の道が続く。

中世の鎌倉街道「中の道・下の道」は鎌倉・巨福呂坂(こぶくろざか)を出立、いたち川を渡り武蔵国へと向かう。

鎌倉街道中の道古道歩き「2.本郷台(駅西側の道標)から大船(青木神社入口)まで」「3.大船(青木神社入口)から北鎌倉へ」の各ページへ。ちなみに「いたち川」の「いたち」は「出立(いでたち)」が転化したものではないか、という説がある。

この道は、主たる街道からいたち川沿いに分かれた枝道の古道であろう。

参考「栄の歴史」

古道の先には源頼朝が建立した古刹、證菩提寺(しょうぼだいじ)が建つ。

突き当りを左折。

進んだ奥は「稲荷森の水辺」休憩所のあずまや。

休憩所手前で右折すると、證菩提寺。

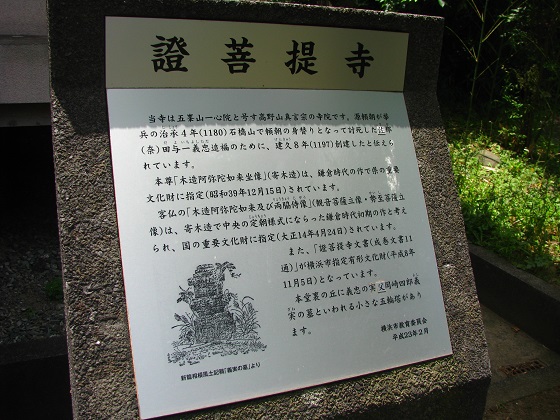

高野山真言宗・五峯山一心院(ごほうざん いっしんいん)證菩提寺。

創建は文治五年(1189)、開基は源頼朝、開山は宗弁(大進僧都)。堂宇の完成を見たのは建久八年(1197)頃と言われている。

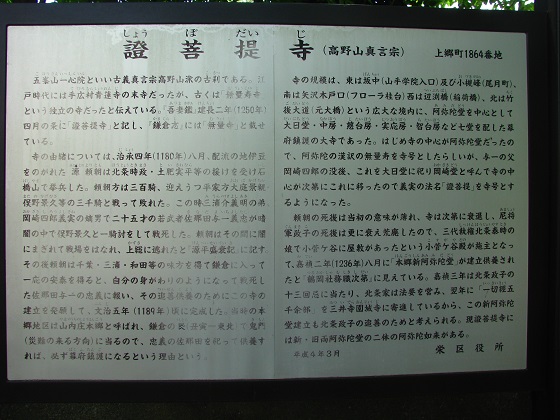

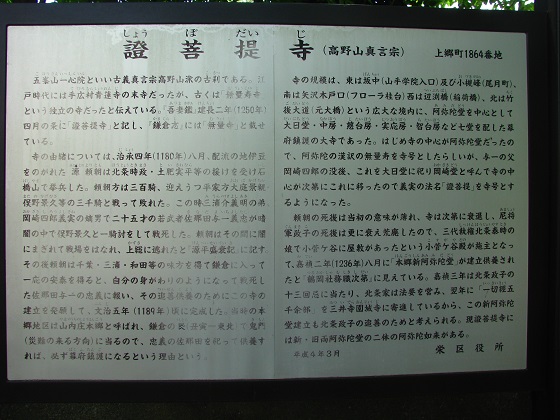

案内板。

治承四年(1180)、伊豆にて平氏打倒の旗を揚げた頼朝は石橋山の合戦で大敗。「しとどの窟」に潜んだのち海上に逃れ安房(千葉県)へと脱出したのだが、一連の合戦のなか佐那田与一義忠(さなだよいち よしただ。古くから源氏に仕えた三浦義明の弟・岡崎四郎義実の嫡男)が頼朝の逃亡を助けるために一騎討ちし、討死した。

頼朝は鎌倉幕府樹立の大願を果たしたのち、身を賭して頼朝を守った与一に報いるために鎌倉の鬼門にあたるこの地に證菩提寺を建立、阿弥陀堂に祀り供養する。

頼朝の頃は無量寿寺(むりょうじゅじ)と呼ばれた。無量寿(無量光)とは阿弥陀の漢訳。證菩提寺となったのは与一の父、岡崎四郎(法名を證菩提とした)が亡くなり大日堂に祀られた以降と考えられている。

山門。

本堂。

鎌倉時代初期、山内本郷(やまのうちほんごう)と称したこの地域は幕府の兵站、武具の生産拠点となり、経済的にも軍事的にも重要な地域だった。

そのような地に建立された往時の證菩提寺は広大な寺域に阿弥陀堂を中心とした七堂伽藍を擁する大寺だった。

その境内は東は坂中(ばんちゅう。山手学院入口)・小槻峰(おづきがみね。上郷市民の森)、南は谷沢(矢沢)木戸口(やざわきどぐち。フローラ桂台南西部、矢沢堀小川アメニティ上流部)、西は辺渕橋(へいぶちばし。稲荷橋)、北は竹後大道(ちくごだいどう。元大橋、本郷ふじやま公園の東側)に及ぶ。

しかし頼朝が亡くなり政子も亡くなると寺勢は衰微し荒廃、初期の栄光は失せていった。

執権北条氏がその地位を確立した時代になると、北条得宗家は権力基盤を固めるための拠点として山内本郷を私領化。三代執権北条泰時の娘・小菅ヶ谷殿によって矢沢木戸口あたりの高台に新阿弥陀堂が建立され、證菩提寺は得宗家の権勢を示すシンボルとして再興していく。

参考「栄の歴史」

證菩提寺の寺紋は源氏の家紋、笹竜胆(ささりんどう)。

由来碑。客仏の「阿弥陀如来及び両脇侍像」は国指定重文となっている。

「稲荷森の水辺」へ。

「稲荷森の水辺広場」の案内板。「扇橋の水辺」の河道が直線化される以前の頃の図。

水辺へ。

水辺広場から青葉橋に上がる。

青葉橋の上流側。奥には葉月橋。

濃い緑が、心地いい。

季節はもう立葵(タチアオイ)の咲く頃。

葉月橋。橋がグレーチング(メッシュ)になっており、下が透けて見える。

「坊中(ぼうちゅう)の水辺」へ。

「坊中の水辺」。

江戸後期の地誌「新編相模国風土記稿 巻之百 鎌倉郡巻之三十二 山之内庄 上之村(かみのむら)」によると坊中(ぼうちゅう。寺院の境内)の小名(こな。字名・あざな)は證菩提寺に由来する。

尾月橋(おづきはし)の下をくぐる。橋の向こうにはこんもりと盛り上がった「上郷市民の森」。古くは小槻峰(おづきがみね)と呼ばれた。

参考「栄の歴史」

「新編相模・山之内庄 上之村」によると小名の坂中、尾付、矢澤について證菩提寺文書に坂中、小槻峰、谷沢木戸口と見られるのはこの三か所を云う、とある。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。