いたち川流域、歴史の息吹と紫陽花を求めて

令和三年(2021)6月の中旬。梅雨入り前の季節、横浜・本郷台から上郷界隈(栄区)の歴史と水辺、紫陽花を巡るまち歩きへ。

1.本郷ふじやま公園・旧小岩井家住宅

JR本郷台駅(横浜市栄区)からいたち川流域のまち歩き。いたち川プロムナードを散策しながら本郷ふじやま公園へ。古民家・旧小岩井家住宅では幕末から近代へと移りゆくなかで「日本語」が生まれた時代背景を中流階級の視点から探る。

JR根岸線・本郷台駅前。

先ずはいたち川沿いを歩いて本郷ふじやま公園・旧小岩井家住宅(古民家)へ。

駅前の地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ)。平成10年(1998)に開設された、親子で活用できる県立の学習・交流施設。

城山橋へ。

城山橋からいたち川(境川水系柏尾川・かしおがわ支流)沿いを歩く。

いたち川は江戸後期の地誌「新編相模国風土記稿 巻之百 鎌倉郡巻之三十二 山之内庄 小菅ヶ谷村 鼬川」の項に「兼好法師(「徒然草」の作者、吉田兼好)が折句にして歌を詠んだ旧蹟の地と伝わる」と記されている。

曰く「相模国いたち河と云う所にて此所の名を句の上にすえ旅の心を『いかにして たちにし日より ちりのきて 風だに閨(ねや)を はらはざるらん』」(兼好家集)。

うん、たしかに「い」「た」「ち」「か」「は」を折り込んだ和歌だ。

「いたち川プロムナード」の整備された、川沿いの散歩道。

川の中に三匹のイタチがいた。

いたち川右支川(瀬上沢・せがみさわ下流部)の合流点。小いたち橋、大いたち橋が架かっている。

小いたち橋。親柱にはイタチの頭。

支川沿いを進む。

この川は「新編相模・山之内庄 鍛冶ヶ谷村」川の項では「河内川」と記されていた。

ちなみに支川上流部は「上川(うわかわ)」、本流は「下川(したかわ)」(新編相模・山之内庄 上之村、中之村)。合流点から下流が「鼬川」(新編相模・山之内庄 小菅ヶ谷村、公田村、桂村)となっている。

川辺の広場あたりで対岸へ。

本郷石橋。交差点を渡って左折し鎌倉街道沿いに進む。

鍛冶ケ谷(かじがや)歩道橋をくぐった先の横断歩道で広い車道を右側へ渡り、ドラッグストア・クリエイトSDの角を入っていく。

狭い道を道なりに進んでいく。

突き当りを右折。

左手は鎌倉街道・鍛冶ケ谷バス停前信号から入ってくる道。

本郷ふじやま公園古民家への案内板。

案内に従って進むと、公園の鍛冶ケ谷口。

総合案内板。

本郷ふじやま公園は広さおよそ9ヘクタール(100m四方×9)。開園は平成12(2000)年。「ふじやま」と呼ばれた里山を保全し公園化した。

古民家ゾーンに建つ旧小岩井家の長屋門(ながやもん)。

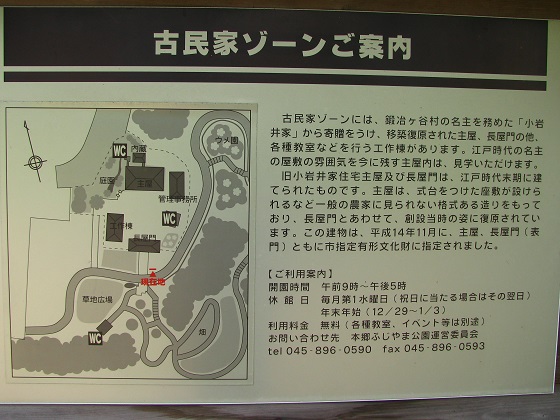

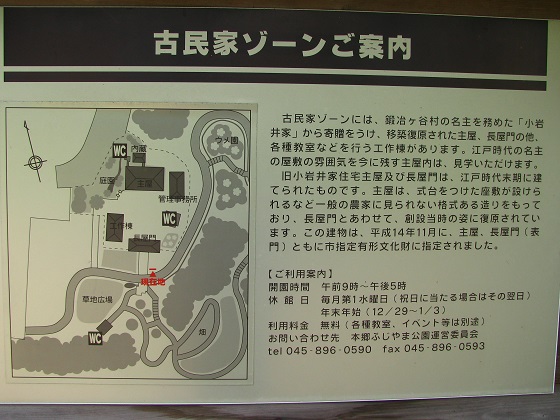

古民家ゾーンの案内。

こちらの古民家は旧鍛冶ヶ谷村の名主・小岩井家の屋敷を平成13〜14年(2001〜2002)にかけて移築したもの。移築にあたり建築当時の姿に復原された。

長屋門の建築年代は江戸末期の頃(主屋と同時期の頃)と推定される。

背面。

釘隠しや飾り金具が付いた扉。

穀倉。

主屋。向かって左側が客人を通す接客空間、右側が家人の生活空間。

建築年代は棟札から弘化四年(1847)と判明している。

折しもペリー来航の6年前、ビッドルの艦隊(帆船二隻)が浦賀に来航しアメリカとの通商の意思の有無を探りに来た頃。異国船が日本各地に頻繁に来航、世相も慌ただしい幕末期の建物となる。

生活空間側。土間(どま)から出入する(建物内の見学はこちらから出入します)。

妻壁(つまかべ)の無い寄棟造(よせむねづくり)の大屋根には、大棟(おおむね)に煙抜きの「抜気」が付いている。

土間。広くとられた作業空間は「ニワ」と呼ばれた。

「へっつい」(竈、かまど)が三つ並ぶ。人の出入りが多く大量の煮炊きが必要だったのだろう。

お勝手と茶の間。板敷になっている。

大きく波打つように反った梁が目を引く。

お勝手にも竈。日常的に使ったのはこちらか。

茶の間には囲炉裏が切られている。

寒い地方は煮炊きついでに火を絶やさぬよう囲炉裏だけ、暖かい地方は逆に竈だけ、というパターンも多いがこの屋敷は両方ある。

大黒柱。

ちょっと暗くてわかりにくいが、大黒柱は前身建物の大黒柱を保存し利用していると解説板にあった。

茶の間の隣りは広間。

広間は畳敷き。天井は天井板を張らずに構造材の根太をそのままを見せる根太天井(ねだてんじょう)。こちらは村役人の会合などに用いられたか。

間仕切りの一番奥は客人を通す座敷となる。奥に見えているのは下座敷(しもざしき)。玄関の間(ま)を兼ねている。

広間には槍掛けが備わっている。

接客空間側。客人専用の玄関(式台。しきだい)が備えてあり、江戸期の農家の屋敷としてはちょっと珍しい。

式台は段差があり、身分の高い来客の駕籠も横付けできるようになっている。こちらの玄関は家人は使わない(なお見学時もこちらからは上がれません)。

下座敷には幅二間(にけん)の大きな床(とこ)。天井は天井板を張った竿縁天井(さおぶちてんじょう)。

下、中、上と三つ間続きの座敷。壁は朱塗りになっている。来客は上座敷(かみざしき)の床(とこ)を背にして座る。

上座敷の床。床の奥行きは半間(はんげん)に満たない浅いものとなっている。どちらかといえば、床の前身である押板(おしいた)の造りに近いか。

その一方で書院欄間(しょいんらんま)に繊細な組子(くみこ)を用いた付書院(つけしょいん。棚板が張り出した書院)が設けられている。これはすごい。名主屋敷と言えど江戸時代の建築でこうした書院造の座敷を備えているのは近在の古民家ではちょっと見たことがない。市域で現存するのは名主と代官を兼務した関家(都筑区勝田。センター南地区の隣り。通常非公開)住宅くらいか。

天袋(てんぶくろ)に違い棚(ちがいだな)を備えた床脇(とこわき)。

鍛冶ヶ谷村の名主であった小岩井家は、幕末期に組合総代といった要職を務めている。

異国船が頻繁に来航した幕末期、旧鎌倉郡(横浜市南部のうち境川流域)の村々は海防を務めた藩の藩領に編入された。江戸湾の三浦半島側は会津藩、浦賀奉行所・川越藩、熊本藩と海防担当が変遷。村の名主たちは村人の動員など各藩の役人との交渉事が多くなっていく。そうした時代の中で小岩井家は「名字帯刀御免」の家柄となり、武士階級の役人を屋敷に招くこともしばしばだったのだろう。

参考「栄の歴史」

考察:近代日本に「日本語」が生まれてきた背景を想像する

思うのは、江戸詰めの各藩のお役人はお国言葉の他に普通に江戸弁、武州・相州ことばをマスターしていた人達だった。武州の川越藩はともかく、会津弁、熊本弁は相州の村役人たちにはさっぱり通じなかったであろう。

幕末から明治初頭の日本の喫緊の課題は、人々の言葉をどうするかだった。実際のところ津軽弁と薩摩弁は全くと言っていいほど通じない外国語同士みたいなもの。明治政府の教育改革の一つとして国語をどうするかは大問題であり、初代文部大臣の森有礼(もりありのり。薩摩人)は英語の国語化論の急先鋒だった。大山巌(薩摩人)と妻の捨松(会津人)のようなエリート夫妻はお互いのお国言葉が何を言っているのか分からないので英語で会話をしていた、というエピソードもある。

結局、江戸に詰めていた日本全国各地の武家(役人)たちが国元に帰っても共通の言葉として使いこなせたであろう関東の言葉をベースとしつつ、学者たちがそれまでの日本に存在しなかった欧米の膨大な言語(概念)を日本語に置き換えて新たな言葉を発明してくれたおかげで、現在の我々は日本語で日常の全てが足りる世の中に生きている。

欄間は伝統的な書院造に用いられた筬欄間(おさらんま)。総じてかっちりとした書院造の座敷となっている。

広縁(ひろえん)の側の欄間は簡素な透かし彫り。

厠(かわや)。来客専用のお手洗い。

屋敷の由緒にふさわしい立派な庭が、移築に合わせて作庭された。

古民家ゾーンから富士塚へ。

紫陽花が花開く。

農園の上に上がる。

丹沢の尾根が霞んで見える。もっと空気の澄んだ日に富士山を観るのであれば、ここよりも梅林寄りの位置からということになる。

大山の稜線は丹沢の手前に重なり目立たない。

園内の尾根歩き。

丘虎の尾(オカトラノオ)。

梅雨どきの青空。旧暦で云うところの「皐月晴れ」。

富士塚。このあたりで標高およそ80m。

塚に建てられた石碑。

中央には富士講の山マークに「参明藤開山」と刻まれた大きな碑。富士講碑に見られる「仙元大菩薩」の「仙元」が浅間(せんげん)への当て字ならば、こちらの「藤」も富士への当て字。「参」は仏さまの三尊を意味するようだ。

一番左は「小御嶽石尊大権現」。こちらは富士・小御嶽(こみたけ)神社の石尊大権現(せきそんだいごんげん)。石尊大権現は江戸後期に至ると富士とセットで盛んに両詣りされた相州大山の祭神でもあった。

一番右は「南無妙法蓮華経」のお題目。日蓮と富士山も何かと縁が深い。

富士塚からは「みなとみらい」も遠望できる。

送電線鉄塔に重なるランドマークタワー。手前には上大岡の超高層ビル群。

竹林経由で弓道場方面に下る。

竹林(中野竹林)への山道(コナラくろう坂)。

中野竹林。

竹林に差し込む光が眩い。

弓道場側の公園出口(駐車場口)。ここから「いたち川川辺の道」へと向かう。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。