多摩美の森から小沢城址、香林寺へ

令和三年(2021)春のお彼岸。年明けから新型コロナ禍による緊急事態宣言が再発令されるも、三月下旬には宣言が解除される見通しとなった。満開のヒガンザクラからソメイヨシノの開花へと移ろいゆく季節、多摩丘陵の五反田川(多摩川水系平瀬川・二ヶ領本川支流)、三沢川(多摩川水系)流域を歩く。

今回のルートは標高にして50m(小田急・読売ランド前駅)〜約100m(東京ヴェルディクラブハウス正門前)〜46m(小沢城址きたん坂入口)〜90m(小沢城址天神山)〜33m(穴沢天神社御神水)〜約120m(よみうりゴルフ倶楽部正門前)〜約80m(細山北谷公園)〜約100m(香林寺五重塔)〜約65m(生田西小学校下)〜約120m(高石神社)〜約70m(小田急・百合ヶ丘駅)。

舗装路が大半とはいえ、里山歩き並みの起伏のあるまち歩きとなった。

4.香林寺から小田急・百合ヶ丘駅へ

香林寺(麻生区)の見どころは禅宗様に則った五重塔。とりわけ桜の季節の景観は見事。香林寺からは「逆さ大門」細山神明社、「句碑の森」立石神社へと巡っていく。

ウメ畑越しに香林寺の五重塔が見える。

香林寺山門まえに到着。

臨済宗建長寺派・南嶺山香林寺。本堂前で標高およそ93m。

香林寺公式サイトによれば南樹による開山は大永五年(1525)。南樹は臨済宗建長寺派・仙谷山寿福寺(多摩区)の第七世。開山の頃は香林坊と称した、とある。

江戸後期の地誌「新編武蔵国風土記稿 巻之五十九 橘樹(たちばな)郡之二 稲毛(いなげ)領 細山村 香林寺」には「文禄三年(1594)の水帳(みずちょう。検地帳)には高林坊と記せり」「高林坊の開基は僧南樹にて天文二十三年(1554)四月二十六日寂せり(没した)」とある。

臨済宗建長寺派・仙谷山寿福寺については、先に歩いてきたまち歩き・読売ランド前駅から多摩自然歩道、小沢城址のページへ。

本堂に掛かる「放光殿」の扁額。

全体的な印象は近世以降の折衷形式による仏堂建築であるが、火灯窓(かとうまど)のみならず弓欄間(ゆみらんま)を用いるなど中世の禅宗様(ぜんしゅうよう)仏殿の要素が取り入れられている。

「準西国稲毛三十三所観音霊場」の額。香林寺は第三番札所。

「新編武蔵」によれば本尊の十一面観音は「身替観音」と号する。編者は文明元年(1469)に記された縁起を引用し、それによると当時の本尊は弘法大師による造立、とある。

縁起には「この観音を奉っていた因幡国高草郡(現鳥取市)の清水長者の家に夜盗が押し入り数多の人を殺めた。そのとき女性が盗賊と立ち合い転倒したときに顔の二か所に傷を負ったが、観音に念じたところ翌日に傷が観音に移っていた。そこで身替観世音菩薩としてあがめられた」といった内容が記されている。

この内容は香林寺の公式サイトに「御本尊十一面観世音の由来」としてより詳しく記されており、遠く離れた鳥取県と如何なる縁があったのかはそこで明らかにされている。

五重塔へ。

寺の後山に塔を建てるのは禅宗寺院の伽藍配置の特徴。現在では中世の禅宗寺院の塔はそのほとんどが失われている。なお鎌倉の建長寺では時期は未定だが再建の計画がある。

八角堂の聖徳太子殿。高村光雲の聖徳太子像が安置されている。

こちらは四角い連子窓(れんじまど)や板扉など和様を取り入れている。

標高およそ103mの高台に建つ、香林寺五重塔。

香林寺公式サイトによると、この塔は昭和の末期に細山・金程地区五大事業の完成を記念して関係者が建立し香林寺に寄進されたもの。

人口激増の時代、里山の開発圧力は大きかった。そこで個別の乱開発によらずに全体を計画的に開発することにより良好な住環境を創出する試みは都市部の各地でなされた。この地域ではその過程で生まれた果実を関係者各位がこうした形で世に還元したことになる。

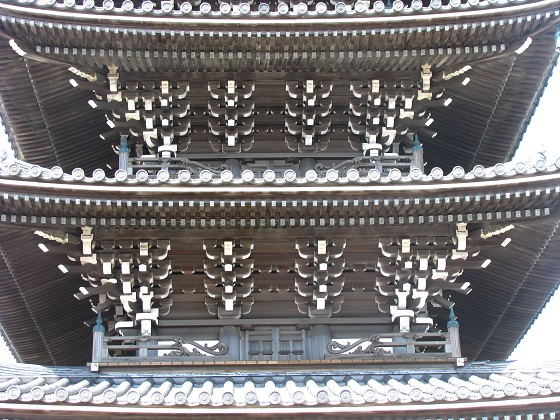

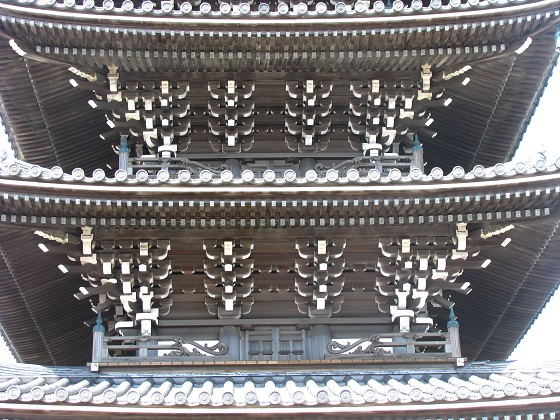

純然たる木造建築の外観を持つこの五重塔は、躯体に鉄骨鉄筋コンクリートを用いた複合塔。その姿は禅宗様の中世建築様式を見事に再現している。

現存する近世以前の禅宗寺院の塔は数が非常に少ない。鎌倉時代後期に北条氏一門により建立された曹洞宗・安楽寺八角三重塔(長野県上田市・別所温泉)は現存する唯一の禅宗様の塔といわれるが、五重塔、三重塔は折衷様式あるいは和様のものしか残っていない。曹洞宗・向上寺三重塔(広島県尾道市・生口島)は禅宗様の特徴がよく表された折衷形式。

なお県内では曹洞宗・大雄山最乗寺(南足柄市・箱根外輪山明神ヶ岳山腹)に江戸時代後期の折衷様式の多宝塔が残っている。

香林寺公式サイトが謳っているように、この塔は少なくとも建立時点では禅宗様で統一されたわが国で唯一の五重塔となる。

一層。柱の下にはソロバン玉のような礎盤(そばん)が入る。扉は桟唐戸(さんからど。枠を組んで薄い板をはめ込む)。窓は火灯窓。欄間は弓欄間。いずれも和様の建築とは異なる禅宗様の特徴(ただ火灯窓は近世以降、宗派を越えて多くの仏堂に用いられており寺院建築のシンボル的な意味合いを有するようになっている)。

二層、三層。軒下に三手先(みてさき)の組物(くみもの)がびっしりと組まれ、細く反った尾垂木(おだるき)がぬっと伸びている。高欄(こうらん。手すり)の親柱の装飾は逆蓮(ぎゃくれん。和様の場合は擬宝珠になる)。

四層、五層の軒。和様では全ての層で軒の垂木(たるき)に平行垂木(へいこうだるき)を用いるが、禅宗様では放射状の扇垂木(おうぎだるき)を用いる。香林寺の塔は五層の軒に扇垂木を用いている。

なお先に挙げた向上寺三重塔は一層の軒に扇垂木を用い、安楽寺三重塔は八角ということもあってか全ての層に扇垂木を用いる。

軒の反りが大きいのも禅宗様建築の特徴。

なお県内では残存部位の調査をもとに中世の禅宗様仏殿を再建した例として東漸寺釈迦堂(横浜市磯子区)がある。鎌倉の円覚寺舎利殿は現存する中世の仏殿だが通常は門内非公開のため遠目に眺めることしかできない。

早咲きの枝垂桜が満開になった。

五重塔とシダレザクラの競演。日本の春、ここにあり。

彼岸桜(ヒガンザクラ)は一足早く満開を迎え、ちらほらと散り始めている。

サクラの花に囲まれて。

桜に包まれた五重塔は美しい。

この後は「街なかに映える五重塔」を撮影テーマとしつつ、細山神明社、高石神社と巡っていく。

その前に反対方向に進み、香林寺境内に隣接する「みさきの土塁(どるい)」を観に行く。

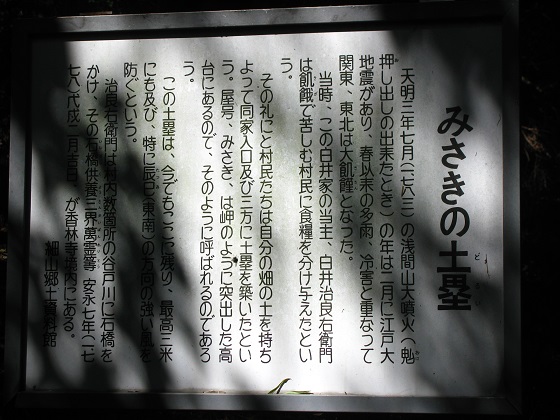

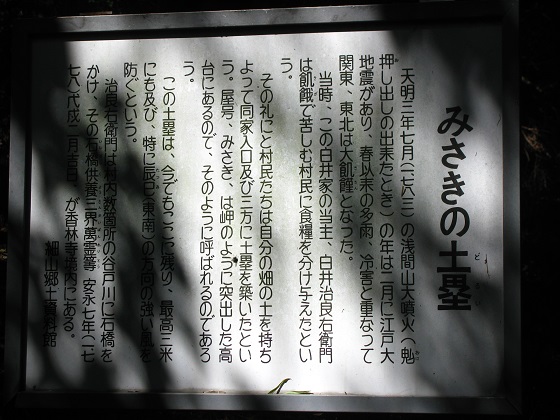

案内板が建てられた「みさきの土塁」。

この土塁は中世の武家屋敷や寺院を囲むものではなく、江戸時代の名主の屋敷に村人の手によって築かれた。村人に慕われた名主の徳の深さを感じる。

五重塔の前から、二又に分かれた道の一段低い方を下っていく。

細山交番前の交差点。標高70m。

交差点の左手の高台に登っていく。

高台からの五重塔。ここは標高およそ83m。

西日本の各地でみられるような街なかの五重塔の風景は、関東ではなかなかお目にかかれない。

細山神明社へ。

細山神明社に到着。

創建は鎌倉幕府の開府の頃となり、祭神は天照大神。社殿に向かって参道石段を下っていくという、珍しい配置の境内になっている。

案内板に記された縁起よると、初め東に向けて社殿を建てたところ一夜にして西向きになってしまった。そんなことが三度も繰り返されたあるとき、名主の夢枕に神のお告げがあった。

曰く、「この社は細山村の東の端にある。東を向いてしまっては村に背を向けてしまい村を守ることが出来ない。西向きであればいつでも氏子を守ることが出来る。また遥か西の伊勢の神宮を向いていることが出来る。よって大門が逆になるのは一向にかまわぬ」。これにより当社は「逆さ大門」と呼びならわされるようになったという。

東側の裏参道を下り、高石神社へ向かう。正面には西生田小学校。下った先の幹線道路で標高64m。そこから高石神社まで、標高差およそ55mをひたすら上る。

小学校の脇を登っていくと、その奥には西生田中学校。

中学校の脇を登っていく。

校地を回り込んで校庭正面の道を右に入って登っていく。

分岐は右へ。

次の分岐は左へ。

道なりに登っていく。

高石神社に到着。こちらは裏参道の鳥居。

参道には多くの句碑が建てられている。こちらの句碑は地域の俳句会が「奥の細道三百年記念」として建立した。

「雲の峯いくつ崩れて月の山」芭蕉。

高石神社社殿。標高およそ120mの山上に建つ。

祭神は天照大神。県神社庁および川崎・麻生観光協会の公式サイト、江戸後期の地誌「新編武蔵国風土記稿 巻之五十九 橘樹郡之二 稲毛領 高石村 伊勢宮」によると、「新編武蔵」編纂時の社殿の創建は承応三年(1654)。往時は「伊勢宮」と称し境内一帯を「お伊勢の森」と呼んだ。

明治六年(1873)に神明社と改称され、その後高石神社と改められた。大正11年(1922)、高石地区の各社を合祀遷宮。その際に増改築したのが現在の社殿となる。

拝殿奥の本殿(画面左の建物)。本殿は妻壁の外側に棟持柱(むなもちばしら)が立てられ神明造の古式に則った造りとなっている。

なお古式の神明造については伊勢山皇大神宮(横浜市西区)の本殿として伊勢神宮内宮の西宝殿が移築されている。まち歩き・伊勢山皇大神宮の初詣のページへ。

社殿の裏手から望む香林寺五重塔。見晴らしのよい高台から望む街なかの五重塔は、思いのほか風景に馴染んでいる。

令和三年の春分、世のなかの在り様はまだまだ以前のようにはいかない。そんなご時世ではあるが前向きな気分で久しぶりに一句、古風な感じに詠んでみた。

「春光のさきは見えねど巡らふぞ」

よみうりランドの大観覧車。

境内の庭園。

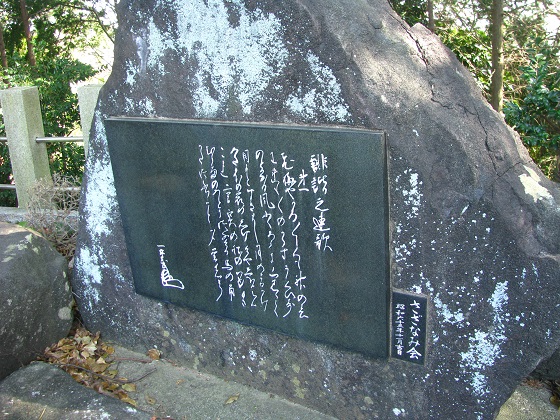

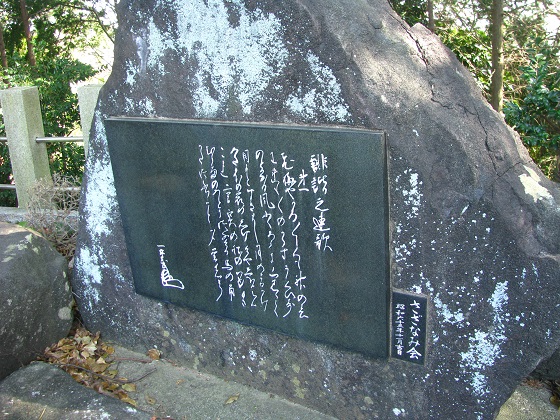

こちらには「俳諧之連歌」と刻まれた碑。俳諧は元々は「俳諧之連歌」と称し、室町後期の頃に始祖・荒木田守武(あらきだ もりたけ。1473〜1549)による余興としての滑稽な連歌に始まったとされる。

守武千句 第一(表八句)

「飛梅やかろがろしくも神の春

われもわれものからすうぐひす

のどかなる風ふくろうに山見えて

目もとすさまじ月のこるかげ

あさがほの花のしけくやしほるらん

これ重宝の松のつゆけさ

むら雨のあとにつなげる馬の角

かたつぶりかと夕暮のそら」

表参道の石段を下り、百合ヶ丘駅へと向かう。

未舗装の道を右折。

高石見晴らし緑地の角は神社境内を回り込むように進む。

車道に出る。

ひたすら下り。

見晴らし緑地奥の狭い道から降りてきた道が合流してくるところを左折して下る。

突き当りを右折。

数十m進んで左手の狭い路地に入っていく。

進んだ先は駅への歩道橋。ここで標高69m。

歩道橋で県道津久井道を渡ると、小田急・百合ヶ丘駅。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。