年中行事、祭、イベント

成田山横浜別院、伊勢山皇大神宮の初詣

平成31年(2019)の正月三が日、成田山横浜別院(成田山延命院。野毛山不動尊)、伊勢山皇大神宮へ。

正月三日の午前11時半ごろ、横浜成田山(よこはま なりたさん。野毛不動)の本堂。

京急・日ノ出町(ひのでちょう)駅から横浜成田山へは、野毛坂(のげざか)の側から宿がポツポツ並ぶ裏参道を上がっていくと本堂の横に出る。

隣は曹洞宗・萬徳寺。

横浜成田山の新たな本堂は平成27年(2015)に落成した。旧本堂解体直後の境内地と比べると、その様子はだいぶ様変わりしている。

本堂前。野毛山から眺めるランドマークタワー。

建設中の北仲(きたなか)地区再開発ビル。

本堂前から覗き込むように境内の稲荷社を見下ろす。

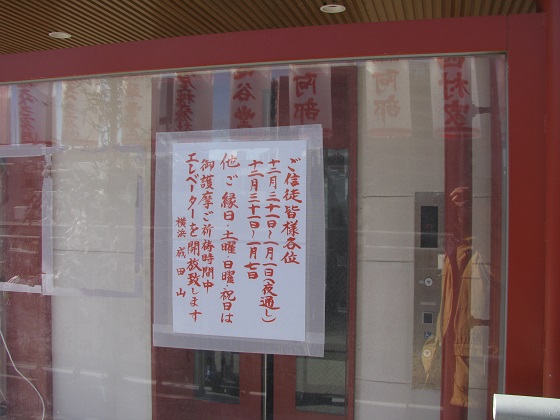

本堂から表参道石段へのエレベーター。客殿一階まで通じている。

エレベーター脇には階段もあるが、正月七日まではエレベーターが解放されている。

客殿一階から表参道の石段へ。

本堂のすぐ下に設けられた客殿は掛造りの舞台のような外観。

下の境内にはかつて水行堂が建っていた。

巨大なコンクリート擁壁。

公式サイトによると、境内地の第二期工事として客殿一階までの新たなエレベーターが計画されている。稲荷社を始め、まだまだ境内の整備は続く。

本堂脇まで上がって戻り、伊勢山皇大神宮(いせやま こうたいじんぐう)へ。

随分と混雑している模様。

三日になっても、参拝客は長蛇の列。列は表参道の坂下まで延びている。その手にしている縁起物を見るに、成田山と両詣りする人たちも少なくない。日々の節目ごとに頭を垂れて貴い神仏に手を合わせ神仏に見られて恥じない生き方を誓うのは、信仰心の濃淡はあれども近世以前の神仏習合の時代から脈々と続く、日本人の伝統。

並ぶこと20分余りで拝殿前。

「関東のお伊勢さん」伊勢山皇大神宮。

伊勢山からのランドマークタワー。

平成31年の正月、伊勢山皇大神宮はその装いを新たにしていた。

拝殿の背後に並ぶ、本殿。

新たな本殿は創建150年記念事業の一環として平成30年(2018)に神宮(伊勢の神宮。通称・伊勢神宮)内宮(ないくう。皇大神宮・こうたいじんぐう)より移築された。

これは伊勢神宮の第62回式年遷宮(しきねんせんぐう。平成25・2013)により内宮の本宮(ほんぐう。大宮院・おおみやいん)各社殿が建て替えられた際の一棟(東西宝殿のうちの西宝殿・さいほうでん)が移築されたもの。なお建て替え前の旧本殿はこちらのページへ。

式年遷宮に伴って旧社殿の部材が全国各地の神社に譲渡されるケースを耳にするが、伊勢山皇大神宮の公式サイトによると一棟丸ごとが譲渡されるのは極めて異例という。

その様式は古式に則った神明造(しんめいづくり)。伊勢神宮・内宮の本宮に建つ正殿(しょうでん)に準じた形式であり、伊勢山皇大神宮への西宝殿の移築にあたって、古式がほぼ踏襲されている。

目を引くのは分厚く大きな萱葺の切妻(きりづま)屋根。そして漆などの塗られていない檜の白木。この建物は式年遷宮までの20年間に風雨に晒されてくすんだ濃い灰色になっていたであろうが、移築にあたり部材は磨かれて新材で建てられたかのような装いになった。

そして妻壁(つまかべ)の壁柱の外側に離して立てられた棟持柱(むなもちばしら)が古式の神明造らしい独特の印象を与える。伊勢神宮の社殿建築に見られるこの柱は、もともとは板倉(いたくら)と呼ばれるさらに古い造りにおいて屋根の棟(むね。屋根頂部の横木)を支えた補強材。なお板倉で造られている社殿は現在では伊勢神宮でも外宮(げぐう。豊受大神宮・とようけだいじんぐう)の御饌殿(みけでん)のみという。

そして本殿としての移築にあたり、伊勢神宮の西宝殿だった頃には無かった高欄(こうらん。手すり)付きの回縁(まわりえん)や階(きざはし)などが伊勢神宮の正殿と同様に設けられている。

そのあたりは上の画像では垣根に遮られて分かりにくいが、撮影時は正月三が日ということもあって本殿前でお祓いを受けていた参拝者が多数いらしたので、垣根の間からの撮影は遠慮した。

一月半ばに再訪。本殿に巡らされた回縁が見える。

同じく再訪時。拝殿越しに見る本殿。

伊勢神宮の公式サイトに見られるように伊勢神宮内宮では本宮のエリアは撮影禁止。古式ゆかしきこの社殿をこうして伊勢山皇大神宮で目にすることができるのは、神道の建築文化の一端に触れるという意味で非常に貴重な体験であろうかと思う。

ましてやこの新しい白木の装いは年月を経れば次第にくすんでいくので、この状態で見られるのもこの先数年間ということになろう。ちなみに神明造で長い年月を経た風合いが渋い、最古の建築は仁科神明宮(にしなしんめいぐう)本殿(長野県大町市)となる。

参考「原色日本の美術 16 神社と霊廟」

杵築宮(きづきのみや)・子之大神(ねのおおかみ)。傍らにクスノキの大木がそびえる。

帰路は再び日ノ出町駅方面へ。