大磯の邸園めぐり歩き

4.旧島崎藤村邸、鴫立庵

「城山公園前」バス停から路線バスで大磯駅方面へ移動して三つ目、「統監道(とうかんみち)」バス停。旧島崎藤村邸の最寄となる。

統監道の名は滄浪閣(そうろうかく)の主・伊藤博文の肩書「韓国統監」に因み当時の町長が命名した。

バス停のすぐ先を左手に入っていくと、正面に湘南平(しょうなんだいら。高麗山公園・泡垂山。新編相模には泡多羅山)のテレビ塔が見える。

線路沿いの道に突き当たったら右手から斜めに引き返す小径へ。

小径を進んでいくと、左手に旧島崎藤村邸が見える。

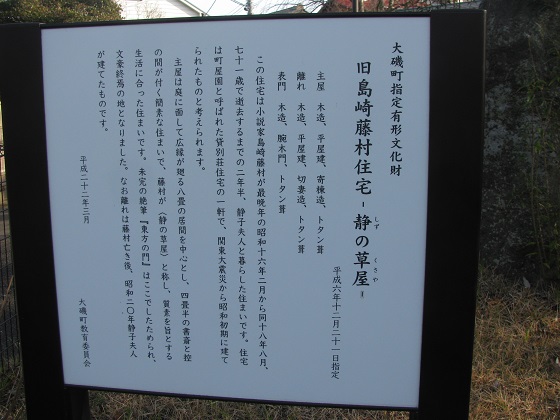

旧島崎藤村(しまざき とうそん)邸。

藤村は亡くなるまでの最晩年、昭和16年(1941)から二年余りを大磯の地で過ごした。

受付前から進み、畳敷きの広縁がある居間へ。邸内見学は庭から眺めるようになっている。

居間を取り巻く小壁には櫛形の欄間(らんま)が見られる。

広縁から庇にかけての天井部。

八畳の居間は框(かまち)の厚みの分だけ高くなっている。

居間の広縁越しに眺める庭。藤村の最期の言葉「涼しい風だね」が吹き抜けてゆくよう。右手には拝観受付のある書斎。

下地窓(したじまど)から書斎を覗く。

書斎の床(とこ)。受付の方に声をかけて席を外していただき、撮影させてもらった。

侘びた草庵の風情を醸し出す書斎は四畳半。終の棲家となった閑居を「静の草屋」と称した藤村は、この書斎がお気に入りだったという。

書斎の側から見る下地窓。

書斎から二間続きとなる「控の間」の濡縁。

この建物は藤村が大磯を訪れた時には既に建っていた貸家だった。とはいえ、その佇まいは藤村の趣味にぴったりと合致したようだ。藤村は少なからぬ金額を支払ってこれを買い取った。

ちなみに藤村は横浜本牧の三溪園に原三溪(富太郎)を訪ねた際、三溪の隠居所だった「白雲邸」を大変気に入ったという。そしてその建築を手掛けた大工に自分の住まい(おそらく東京時代の藤村邸の何れか)を建ててもらっている。

島崎藤村邸を後にし、小径を抜けて国道一号へ。

国道一号を大磯駅方面へ進み、鴫立庵(しぎたつあん)へ。

駅入口となる、鴫立沢信号。黄葉した木々の辺りが鴫立庵。

庵の入口に標石が建つ。

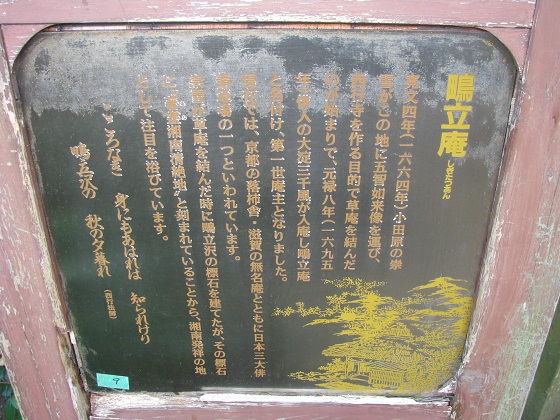

「志ぎたつ澤(鴫立沢)」の標石。受付で頂いたパンフレットによると第一世庵主が入庵したころの元禄八年(1695)の年号が刻まれている。

庵の前を鴫立沢(鴫立川)が流れる。

国道一号側。

鴫立庵は江戸時代前期からの俳諧道場。パンフレットによれば現在の庵主は第二十二世。

鴫立沢の地は、古くは平安末期〜鎌倉初期に諸国を吟遊した西行法師(出家前は北面の武士・佐藤義清)が大磯の海岸で「こころなき身にもあはれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮れ」を吟じたといわれる。なお相州における西行の足跡としては江の島参詣道にも「西行戻り松」の旧跡が残る。

寛文四年(1664)の頃には小田原の崇雪なる人がこの地に五智如来の石仏を運び込んで西行寺とし、標石を建てて草庵を結んだとされる。それでもその頃はまだ「古跡たるを・・世に知る人稀なり」であった。

元禄八年(1695)の頃になると勢州(伊勢)からやって来た俳諧師・大淀三千風(おおよど みちかぜ)が第一世庵主として入庵、庵を再興した。

「新編相模風土記稿巻之四十一淘綾郡之三二ノ宮庄鴫立庵」には「秋暮亭あるいは東往舎と号す」ともある。秋暮亭は西行の歌に、東往舎は三千風の号に因む。

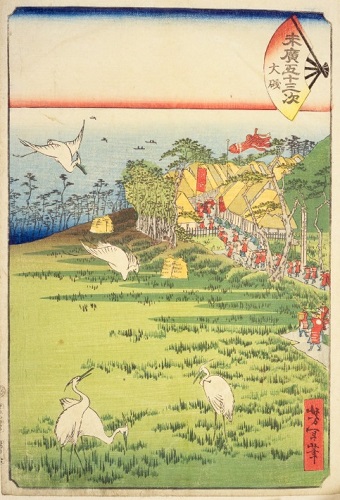

「末広五十三次 大磯(芳年画)」画像出典・国立国会図書館デジタルコレクション

広重が五十三次(保永堂版)で描いた大磯宿の棒鼻(ぼうばな。入口)の構図に、芳年が鴫立沢の鴫を加えたようだ。しかしこれ、鴫(しぎ)ではなく鷺(さぎ)では?

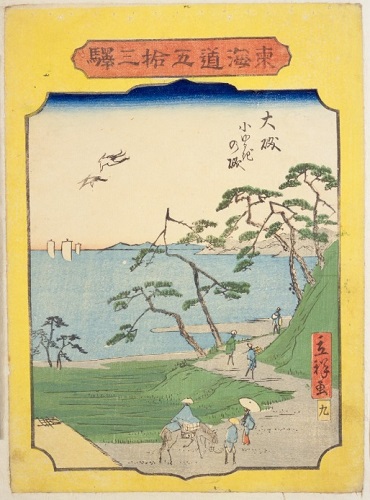

「東海道五拾三駅 大磯 小ゆるぎの磯(立祥画)」画像出典・国立国会図書館デジタルコレクション

この絵でも、こゆるぎの磯を鴫が飛んでいる。しかし、こちらも鷺だね?

入ってすぐの右手には、鴫立庵室(東往舎)。

鴫立庵室の内部。三千風が建てたとされ、歴代庵主の住まいとしてその後改修が加えられている。

奥に備えられているのは「押板(おしいた。床の間の原型)」であろう。改修されているとはいえ、このようなところにも造りの古さを感じる。

一段上へ。

俳諧道場(秋暮亭)。三世庵主の白井鳥酔が増築したといわれる。

「俳諧道場」の額が掛かる。

相州大磯の鴫立庵は京の落柿舎、近江(滋賀)の無明庵と並ぶ「日本三大俳諧道場」と称される。

相州における俳諧のサロンとしては鴫立庵の他にも箱根・芦之湯の東光庵が知られている。箱根の鎌倉古道・湯坂路(ゆさかみち)沿いの温泉場に位置し江戸を始め各地の文人との交流が盛んであった東光庵には、鴫立庵の九世庵主・遠藤雉啄(えんどう ちたく)も文化十二年(1815)に芭蕉の句碑を建てている。

床(とこ)は床框(とこがまち)の厚みのない踏込床(ふみこみどこ)の畳床(たたみどこ)。

「湍琴律呂」の額。「(鴫立沢の急流のように)たぎる琴の調べが続く」といった意味か。

鴫立庵室(東往舎)。

俳諧道場(秋暮亭)。

法虎堂(新編相模では虎尼堂)。三千風在庵の元禄の頃に江戸新吉原から寄進されたと伝わる。

堂内には虎御前(出家前は「曽我兄弟の仇討ち」で知られる曽我十郎祐成の妾だった遊女)の木像が安置されている。

円位堂(西行堂)。三千風により元禄の頃に建てられた。

堂内には西行法師(円位)の坐像が安置されている。

園路を巡っていくと、松本順の丸い墓碑。

松本は初代陸軍軍医として明治18年(1885)大磯に日本初の海水浴場を開いたとされる。

当時の海水浴は現在のレジャーとは異なり、海水に浸ることを目的に一種の療養行為としておこなわれた。なお海水浴(塩湯治、潮湯治)という行為自体は明治の初期、横浜居留地の医師ヘボン博士の勧めにより富岡海岸(横浜市金沢区。現在は埋め立てで消滅)で居留地外国人を中心に行われている。

崇雪が運び込んだとされる「五智如来」の石仏。手前から釈迦、阿弥陀、大日、阿シュク(あしゅく)、宝生(ほうしょう)。

「鴫立沢」の標石。崇雪が詠んだ「著盡湘南清絶地(著しく湘南は清絶を盡(つく)すの地)」の詩が刻まれている。これこそが「湘南発祥の地・大磯」と云われる所以。

湘南の象徴の一つといえる国道134号は大磯まで続き、そこから西の自動車道は「西湘バイパス」と命名されているので、大磯が湘南の西端であることは論を俟たない(といったら大げさか。そもそも134号は東は三浦市の引橋(小網代の森の近所)まで行ってるし。さすがにあの辺りまでいったら湘南とは言わないな。まあ、細かいことはどうでもいいんだょ)。

鴫立庵を後にして、大磯駅へ。

左手に大磯小学校。

奥に大磯駅。

右手には「エリザベス・サンダース・ホーム」正門。こんもりとした緑の小山の敷地内に澤田美喜記念館が併設されている。

エリザベス・サンダース・ホームは終戦後の昭和23年(1948)に孤児院として開設された。設立者は澤田美喜。

大磯駅前のこの地は、元々は三菱財閥・岩崎家の別邸だった。澤田美喜は岩崎家第三代・岩崎久弥の長女。

終戦後の財閥解体により岩崎家の資産もまた、その手を離れていく。大磯別荘は税金として物納されていたが澤田は自らの資産などを投じてこれを買戻し、ホームを開設した。その設立趣旨は戦後の社会問題となっていた、進駐軍兵士と日本人女性との間で、とりわけ望まれない形で生まれ棄てられた混血乳幼孤児の救済。

土地の買い戻しの際、資金が足りずに窮していた澤田の元にエリザベス・サンダース女史が福祉事業に使って欲しいと日本聖公会の社会福祉事業に託していた遺産が寄付された。ホームの名称は寄付者の厚意に対する澤田の敬意の表れ。

参考・エリザベス・サンダース・ホーム公式サイト、大磯町観光情報サイト・イソタビドットコム。

駅前を過ぎて「Oiso Beach 湘南発祥の地 大磯海水浴場へようこそ」のアーチをくぐるとすぐ目の前の、旧木下家別邸(大磯迎賓館)。

大正元年(1912)に貿易商の別邸として建築されたこの建物は現存する日本最古のツーバイフォー(2×4)建築であり、関東大震災(大正12・1923)にも耐えた。

切妻屋根にはドーマーウィンドウ(屋根窓)、正面の両側にはベイウィンドウ(張り出し窓)を設け中央には明治期の洋館によく見られたベランダを配した瀟洒な洋館。内部の見学も可能というが、このときは貸切の利用が入っていたため叶わず。

今回の邸園めぐりはこれにて終了。JR大磯駅へ戻る。