三溪園の四季

三溪園〜晩夏

このページは平成23年(2011)8月の古建築公開に合わせての三溪園訪問記。原三溪が壮年期を過ごした鶴翔閣(旧原邸)、老年期を過ごした白雲邸(隠居所)を細見していく。

季節は旧盆、緑陰の正門前。

はす池越しに、鶴翔閣(かくしょうかく・旧原邸)。

毎度おなじみの、この風景。

今回のお目当ては、鶴翔閣。「夏の古建築公開」で、内部公開される。

鶴翔閣は、原家の住宅だった建物。明治35年(1902)築。その後の度重なる改修を経て、平成12年(2000)往時の姿に復元。現在では茶会から披露宴、各種パーティーなど催事に利用することができる。

普段は通行できない蓮池裏の園路だが、蓮の季節に開放される。

車寄から、玄関へ。

玄関ホール。

黒タイルの四半敷(しはんじき。斜め45度)。この建物も晩年を過ごした白雲邸も、こうした意匠になっている。

臨春閣(りんしゅんかく)に倣って、雁行型(がんこうがた)になっている。

玄関を入ってすぐの建物が、楽室棟。来客を迎え、また音楽などを鑑賞した場。

広間(談話室)。

格天井(ごうてんじょう。格子状に組まれた天井)が用いられた、近代和風建築。

玄関ホールの先、板敷・畳敷の広縁が大広間を取り囲むように延びている。

大広間は主室(食堂、楽室)。

とてもシンプルな床(とこ)に床脇(とこわき)。

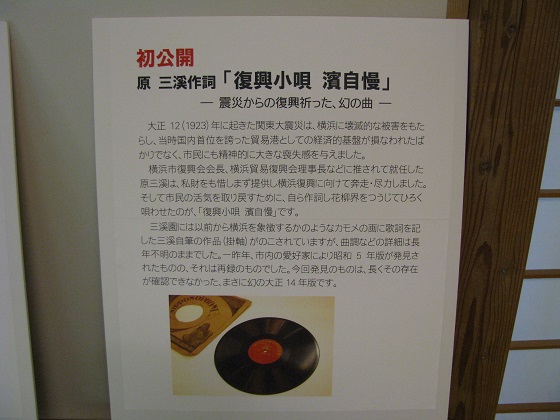

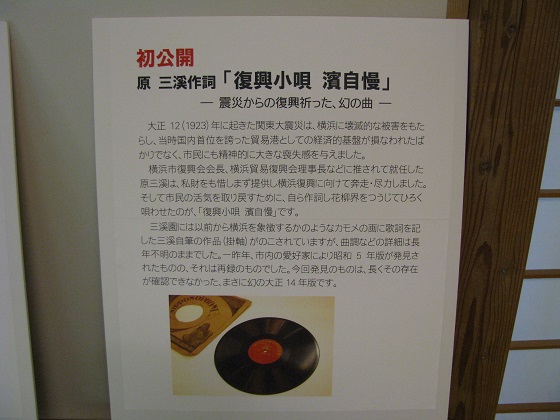

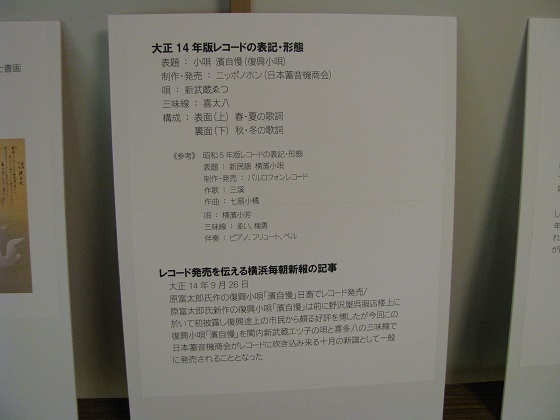

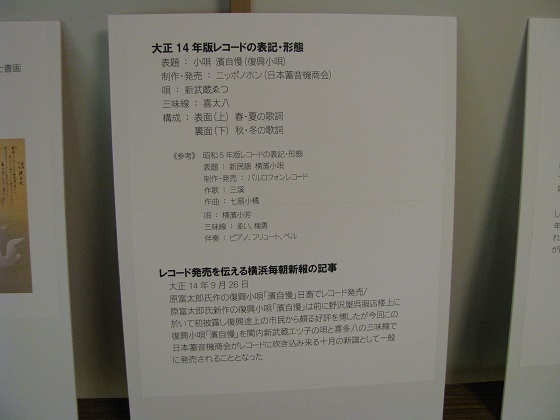

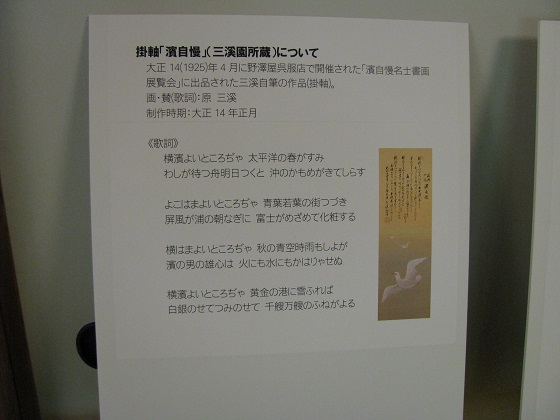

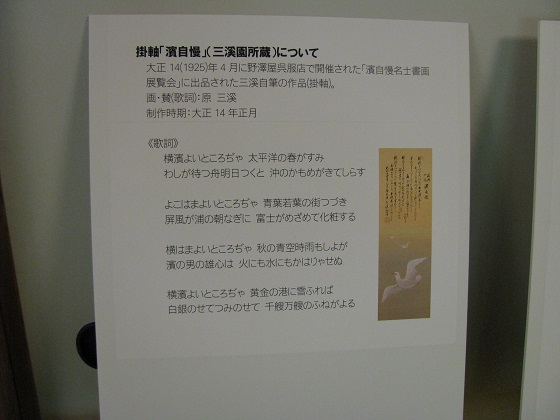

三溪が詞を書いた「復興小唄 濱自慢」の原盤が発見された、と報じられていた。撮影・平成23年(2011)。

野沢屋呉服店とは、今はない野澤屋百貨店(のちの横浜松坂屋)の前身。伊勢佐木町が隆盛の時代であった。

三溪が関東大震災からの復興に向けて尽力した一端を垣間見ることができる。

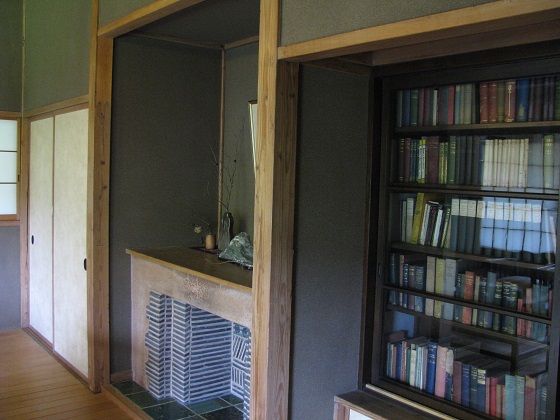

廊下を曲がって、窓越しに見える茶の間棟と書斎棟。

茶の間棟。

茶の間棟は、原家の日常生活の場だった。天井や建具など、他の棟と比較して簡素な造り。

鶴翔閣のガラスは、歪みのあるレトロなガラス。風景が揺らいで見える。

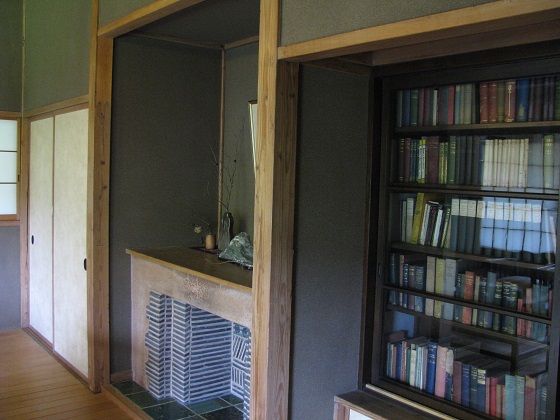

書斎棟へ。

暖炉がある。

和洋折衷のこの部屋は、主(あるじ)の寝室であり書斎。大池の眺望を考慮してか、茶の間棟よりも床が高い。当時は植栽も低く池がよく見えたのだろう。

仏間棟の廊下を挟んで、再現された浴室。

仏間棟に隣接する、倉。

廊下に面した中庭。

天井から屋根裏が見える。

客間棟。ガラス戸の桟は洋館の影響を受けたと思われる、レトロだが当時はモダンだったであろう意匠。

ここで横山大観、下村観山、前田青邨、小林古径ら、三溪の支援を受けた日本画家らが長期逗留して時には議論を交わし、時には制作にいそしんだ。

客間棟の、床(とこ)。

客間棟に面した、中庭。

鶴翔閣を後にして、内苑(ないえん)の白雲邸(はくうんてい)へ。

睡蓮池のほとりの、百日紅(サルスベリ)。

御門(ごもん)越しに見える、白雲邸(はくうんてい)の倉。

関東大震災前に建てられ、ここに美術品を移していたため貴重な品々が被災せずに済んだ、という。

三溪による庭造りや建物の建築、古建築の移築には禅宗寺院の要素を随所に取り入れようとする意図が感じられる。

内苑の御門から臨春閣の玄関にかけて、敷石のアプローチはどこか禅院の参道を思わせる。

白雲邸の門。こちらも、内部が公開された(画像の一部は初夏の公開時のもの)。

白雲邸は大正9年(1920)、三溪の晩年の住まいとして建てられた。当初は清風居とよばれていたという。臨春閣に呼応した配置となっているこの建物は、随所に近代和風建築らしさをのぞかせる。

三溪園内の古建築としては若いが、数寄者(すきしゃ)三溪の日本建築への造詣の深さと美意識が結晶となって結実したような、訪れれば訪れるほどに味わい深さを増していく建物であるように感じる。

白雲邸と揮毫された扁額。三溪の茶友である実業家・松永耳庵(じあん)こと松永安左ヱ門(やすざえもん。1875〜1971)の筆による。

耳庵は晩年の昭和21年(1946)より、小田原板橋の「老欅荘」を終の棲家とした。昭和44年(1969)の大師会茶会のおり額の揮毫を依頼され快諾した耳庵は、後日「三溪先生のことで礼は受け取れん」と語った、というエピソードがある。

大師会とは三溪の茶友・実業家の益田鈍翁(どんのう)こと益田孝(1848〜1938)らにより始まった茶会。第一回は明治29年(1896)、東京品川御殿山の碧雲台(益田邸)で開かれた。三溪園では大正12年(1923)4月、内苑の完成を記念して大師会茶会が開かれている。

ここを訪れた和辻哲郎(1889〜1960)や島崎藤村(1872〜1943)はこの建物を大変気に入り、建築を手がけた大工(山田源市)に家を建ててもらっている。

藤村の趣味は晩年の閑居であった大磯の旧島崎藤村邸に窺い知ることができる。

玄関は、禅宗仏殿の基壇のように石が四半敷(しはんじき。斜め45度)に敷き詰められている。左手は小応接。

内側から。

小応接。随行者の控室としても用いられた。

玄関を上がって左手突き当りには、戦時中に撤去されるまで存在した、臨春閣への渡り廊下に通じていた扉がある。

玄関の正面には食堂兼談話室裏の、畳廊下。

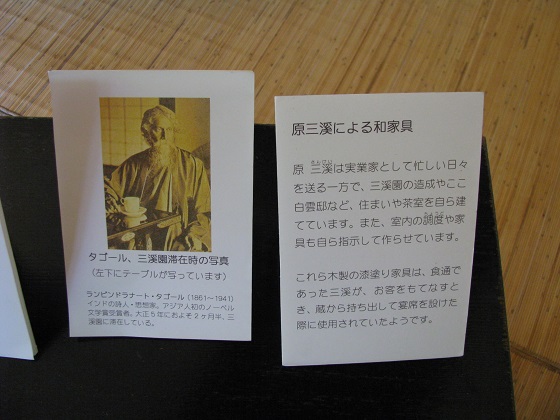

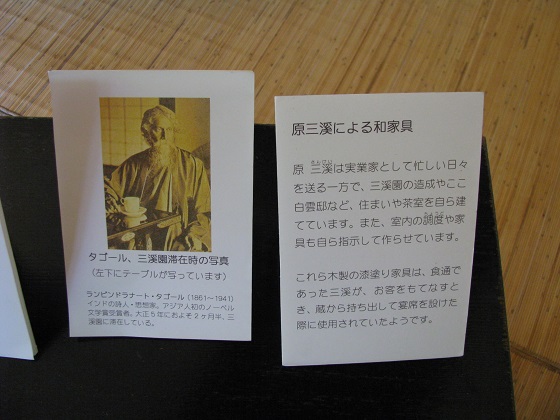

入ってすぐの、食堂兼談話室(だんわしつ)は白い天井や壁、掃出し窓ではなく腰の高さに設けられた窓などに洋式のデザインが見られる、和洋折衷の造り。調度品の展示がなされていた。

食堂兼談話室から座敷側を見る。臨春閣のデザインによく似ている。

配膳室。柱にベルが付けられている。戸の向こうは、蔵。

配膳室の隣に建つ蔵の一階が調理室であった。近代的な鉄筋コンクリートの蔵は、火を扱う厨房を設けるのに適していた。

脱衣所。天井が網代天井(あじろてんじょう)になっている。

高い天井。

浴室。五右衛門風呂が時代を感じさせるが、当時最新設備であったシャワーが付けられている。シャワーの方は調理場とともにボイラーで給湯されていた。

浴室の天井。

二重天井になっており、湯気を抜くスリットが切られている。

電話室。配膳室と畳廊下側の双方の扉から出入りできるようになっている。

談話室奥の畳廊下から、座敷へ。

庭に面した、数寄屋風書院の座敷。

白雲邸は室内の畳に京間畳(関西のサイズの畳)が用いられ、桧皮葺(ひわだぶき)の屋根・こけら葺きの庇(ひさし)など、臨春閣を意識した造りとなっている。

座敷の畳には、茶事で用いる炉(ろ)が切られている。

座敷から眺める庭。三溪園の象徴・旧燈明寺三重塔が見える。

三溪の筆による「白雲長随君」(はくうん とこしへに きみにしたがう)の額。李白の詩「白雲歌 送劉十六歸山(劉十六(りゅうじゅうろく)の山に帰るを送る)」の一節「白雲處處長随君」からの引用と思われ、白雲邸の名の由来であろう。

いちばん奥は三溪の書院。その手前右側には、床(とこ)。

幅一間半(いっけんはん)の大きなケヤキの一枚板の書院机が設えられた、書院。実際に座って膝を入れられる、書院の原型ともいうべき実用性のある意匠。

地袋(じぶくろ)の部分の幅(奥行)が広くなった、当時としては斬新なデザイン。現代のデスクへの流れを感じさせる。

書院机に座った時に書院障子越しに見える、廊下越しの高欄(こうらん。手すり)付き濡縁と、つくばいが置かれた庭。

三溪の時代にはこの庭に春草廬が置かれ、白雲邸は臨春閣さらには月華殿まで回廊でつながっていた、という。

書院の天井は手前側の座敷の天井より一段低く、格天井(ごうてんじょう。格子状の天井)になっている。このあたりが桂離宮新御殿一の間上段の書院に着想を得ているように感じられる。

床(とこ)。書院の向こうには、奥書院。

床の間の袖壁(そでかべ)の手前、襖で仕切られた裏側。

衣装の間。

夫人の部屋として使用された。様式と実用性をミックスさせた設え。備え付けの板は、衣装を仮置きするための棚と考えられている。

衣装の間に隣接して、茶事の準備を行う水屋(みずや)。

水屋の戸袋(とぶくろ)の襖紙(ふすまがみ)は、当初のものが残っている。

書院から奥書院を見る。

奥書院。屋寿(やす)夫人が用いた部屋。

飾り棚は「三溪棚」と称される、意匠を凝らした棚。

上段中央には火灯窓(かとうまど)をあしらった棚。仏具を飾る棚であろう。

引き戸には螺鈿(らでん)の装飾が施されている。

扉の飾り金具には、九七の桐(くしちのきり)。

奥書院の書院机もまた、膝を入れられる実用的なデザイン。そして書院障子には半円形の窓枠が設けられている。これらもまた、桂離宮新御殿一の間上段の書院に発想のヒントを得ていると思しき意匠。

書院机脇の棚。

書院と奥書院の仕切り。

書院机の袖板(そでいた)。この透かし彫りは雪の結晶。

書院机周りには「雪月花」のテーマがあしらわれている。

奥書院、衣装の間、水屋を通しで見る。

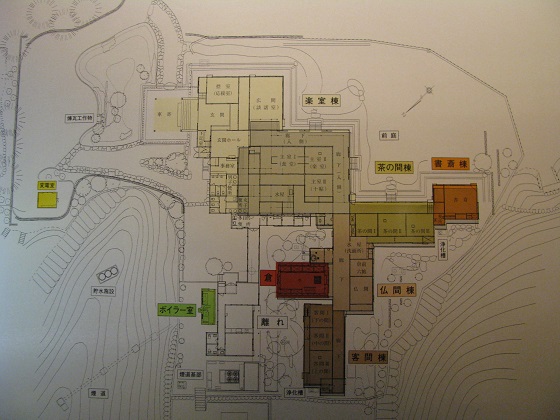

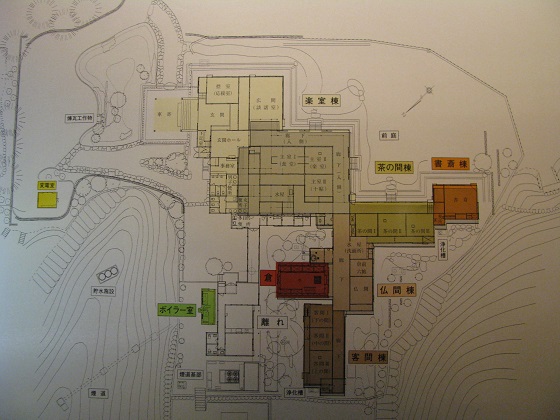

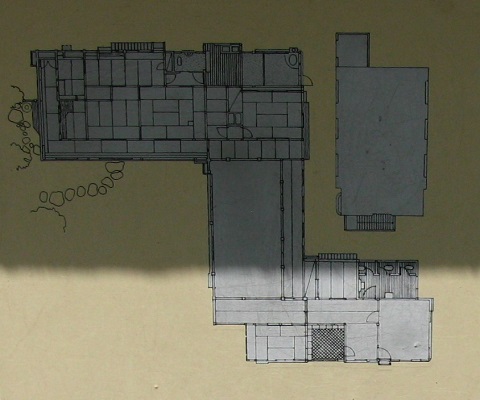

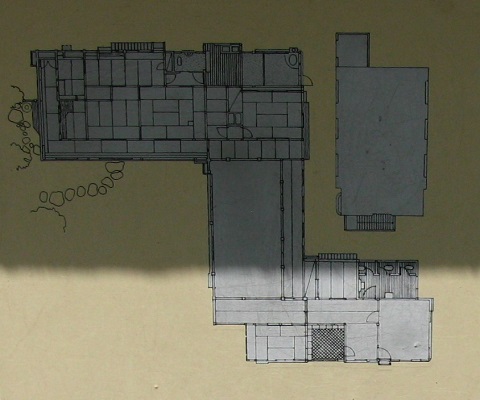

白雲邸平面図。

白雲邸を後に、臨春閣(りんしゅんかく)へ。

内苑の象徴、臨春閣。

庭園の亭しゃ(木へんに射)と、臨春閣第三屋。

公開対象ではなかったが、第三屋の「天楽の間・次の間」は、広縁越しに見ることができた。

渓谷遊歩道ちかくに、青筋揚羽(アオスジアゲハ)が。

月華殿(げっかでん)。

蓮華院(れんげいん)。

臨時開放された蓮池裏の園路から。

「観心橋、往時の白木に復原へ」の告知(平成23・2011年当時)。

駐輪場に戻ると、いつものニャンコ。

「暑いニャ〜」「また来るね」

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。