小田原の邸園(邸宅・庭園)めぐり

近代日本の夜明けとなった明治以降、その風光明媚な山海が多くの政財界人・文人に愛され、幾多もの邸宅・庭園が造られることとなった小田原。時代を超えて現在も小田原に残る近代和風・洋風建築と庭園を巡り歩く。

※画像は平成27年(2015)10月、平成28年(2016)10月、平成29年(2017)11月のものとなります。

2.小田原用水、老欅荘(旧松永耳庵邸)へ

小田原の邸園(邸宅、庭園)をめぐる。続いては老欅荘(旧松永耳庵邸)へ。松永耳庵は電力王と呼ばれた実業家。益田鈍翁、原三溪と並ぶ近代三茶人ともいわれた。老欅荘への途中で小田原用水にも立ち寄っていく。用水沿いの途中には鈍翁の小田原別邸・掃雲台の案内図がある。

清閑亭から老欅荘へ向かう。清閑亭の正門を出て、坂を上っていく。

坂を上り切って、天神山の石柱標あたりで振り返る。このあたりは天神山と称され、小田原城三の丸の一角であった。

平成27年(2015)現在、この地は(仮)国際医療福祉大学小田原城内新棟の建設工事が進んでいる。元は県立小田原城内高校(現在は県立小田原高校に統合)の校地。小田原城内高校は旧制小田原高等女学校の流れを汲む伝統校であった。

左手へ折れて坂を下り、山角天神社(やまかく てんじんしゃ)の脇を抜けていく。

坂を下りきると、山角天神社の鳥居。

国道一号に出たら、板橋方面へ。

板橋見附バス停。信号を右へ入っていく。

ガード下をくぐり右折、小田原用水へ。

小田原用水の水路沿いにゆく。

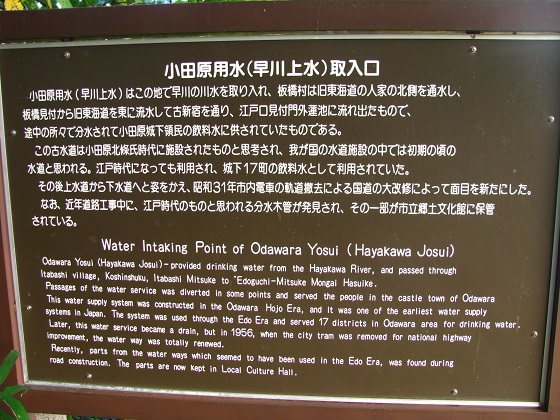

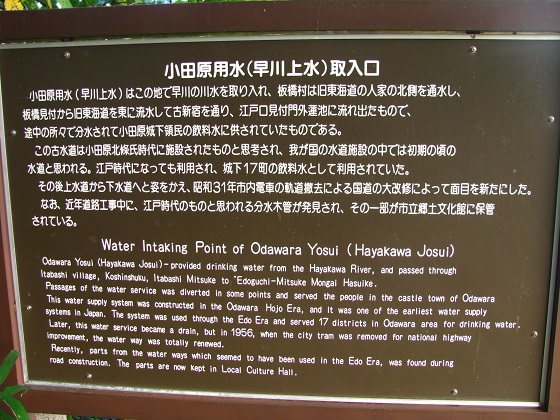

小田原用水は戦国北条氏の時代、三代氏康(うじやす)の頃には既に整備されていたことが当時の紀行記録からもうかがえる。

小田原用水の案内板。

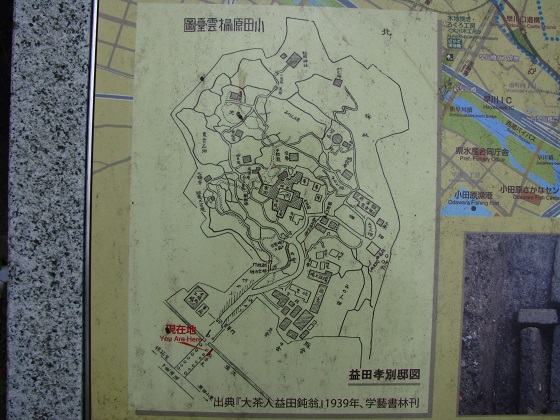

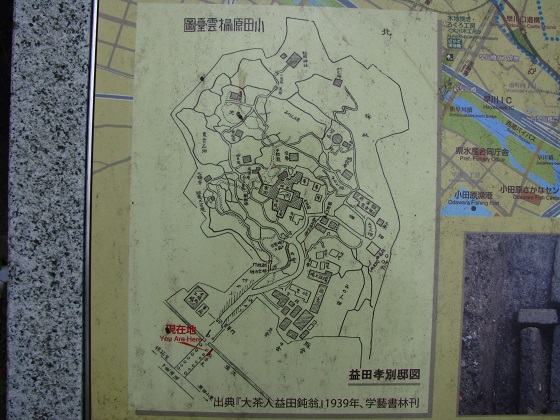

案内板に併せて掲載された、益田孝別邸図。

この辺りはちょうど、明治の実業家にして大茶人であった益田孝(鈍翁・どんのう)の別邸「掃雲台(そううんだい)」の入口でもあった。

かつての掃雲台へと向かう道の先は、現在は住宅街が広がっている。ここからかつての正門跡へと続いていくカーブを描いた道は、掃雲台へのアプローチであった頃の名残り。

用水沿いをゆく。

醸造桶がちらりと見える旧家の蔵。この先、水路が左へ折れる角を水路沿いに、小田原用水へ。反対方向の老欅荘へは後ほど。

周辺案内図。

ここから足を延ばして国道一号・上板橋の信号から箱根方面へ進むと、すぐに小田原用水取入口がある。

国道一号沿いの案内板。

小田原用水(早川上水)の解説板。

取水口から取り込まれた水の流れ。

用水の上流側。

取水口。

取水口に取り込まれなかった水は早川に戻っていく。

早川と小田原用水の分岐。時代を追って整備を重ねながら、小田原の街を潤してきた。

再び「板橋周辺ガイドマップ」案内板の付近。

奥は香林寺の門前。

門前を左へ入ると旧松永邸。

松永記念館。

松永安左ヱ門(耳庵・じあん。1875〜1971)は実業家にして茶人。

安左ヱ門は明治末期頃より電力事業に携わり、大正年間には東邦電力(九州電力・関西電力・中部電力のルーツの一つ)を設立。実業界に重きを為し「電力王」と呼ばれた。戦後には第一線に復帰、電力事業の分割民営化に尽力し「電力の鬼」と呼ばれるようになる。

近代の茶人としては、還暦を境に茶に親しむようになる。そして、すでに晩年を迎えていた益田孝(鈍翁・どんのう。1848〜1938)、原富太郎(三溪・さんけい。1868〜1939)といった茶友の実業家らと親交を深めていった。

この三人の間では、鈍翁が大正5年(1916)箱根強羅に築いた別荘「白雲洞(強羅公園内)」が大正11年(1922)に鈍翁から三溪へ、そして三溪亡き後は原家から耳庵へと受け継がれていった。その間に、対価のやり取りはない。そうしたところに、「近代三茶人」と称される彼らの強い師弟関係を窺い知ることができる。

なお鈍翁は初老期の明治39年(1906)、小田原板橋の地に先に案内板で見てきた通りの広大な別邸「掃雲台(そううんだい)」を築いていた。東京品川御殿山の本邸「碧雲台(へきうんだい)」では明治28年(1895)を始まりとする「大師会」茶会、大正4年(1915)の「御殿山大茶湯」を開催。明治の財界人の多くは茶人・鈍翁の薫陶を受け、鈍翁は「利休以来の大茶人」と称された。一方、鈍翁の薫陶を最も強く受けた一人である三溪は大正12年(1923)、長い歳月を費やして完成した横浜本牧の「三溪園内苑」お披露目を兼ねて「大師会」茶会を開催した。時に関東大震災発生の数か月前であった。

明治日本の近代化は単なる西欧化として一括りにするには奥が深い。鹿鳴館の建設を推進し「欧化主義」の権化と目される井上馨さえも、伝統芸能・美術の維持・保護に力を尽くしている。

急速に近代化する時代に対峙しつつ伝統に深く根を下ろし、「日本人とは何者か」を探求し続けた耳庵ら「近代数寄者」と呼ばれる実業家の足跡は、近代日本を語るときに決して忘れることができない。

耳庵が小田原へ移り住むのは終戦後の昭和21年(1946)、実業界の一線からいったんは退いていた晩年期。最晩年の昭和45年(1970)には、戦前に親交の深かった原三溪の隠居所であった白雲邸(三溪園内)門の扁額を揮毫している。

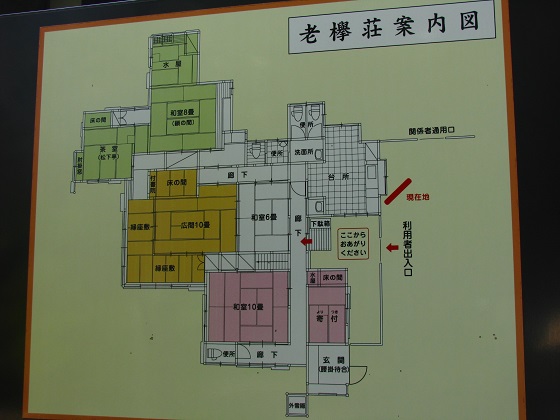

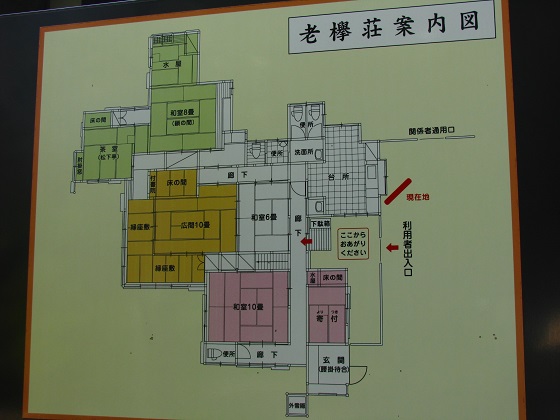

案内図。記念館のほかに、数棟の古建築が配されている。

池を回遊する庭園。近代以降の政財界人の庭園に見られる、形式にとらわれない池泉回遊式庭園となっている。

池へと注ぐ泉を渡る、平橋。

茶室「葉雨庵(よううあん)」の露地(ろじ。茶室の庭)へ通じる正門。訪問時は利用が入っており、露地は残念ながら見学できなかった。

「葉雨庵」は、鈍翁・耳庵と並び「近代小田原三茶人」と称される実業家・野崎廣太(玄庵・げんあん。1859〜1941)により大正期に建てられた茶室。昭和61年(1986)、市内の玄庵別邸よりこの地に移築された。

背後の山を借景に、自然の趣きにあふれる庭園。

池畔から老欅荘(ろうきょそう)へ。

巨大なケヤキがそびえている。根元には黒部の石。

大きく枝を広げる欅の老木。街なかによく見られるすっとした木立のケヤキとは異なり、深山のケヤキを思わせる。耳庵はこの樹を大層気に入り、この地に「老欅荘」を構えるきっかけとなった。

耳庵の終の棲家、老欅荘。

玄関。玄関の空間は茶室の腰掛待合(こしかけまちあい)ともなっている。

すぐ脇の茶室(寄付・よりつき)。

館内利用者・見学者用の出入口。

屋内での内部の撮影はご遠慮を、とのこと。そこで庭から建物を撮影したもの、屋内から庭を撮影したものを掲載していく。

老欅荘の平面図。建物は雁行型(がんこうがた)に配置されている。

庭へ通じる門。庭は奥の茶室「松下亭」の露地ともなっている。この門は鈍翁の「掃雲台」より移築された。

畳の広縁(ひろえん)が廻らされた、広間。この建物で最も大切な空間。

茶室「松下亭」。大きな「にじり口」が付いている。

広間の床(とこ)は、大きな三畳の畳床(たたみどこ)。畳廊下(広縁)の側に付書院(つけしょいん)が張り出している。

広間の天井は竿縁天井(さおぶちてんじょう)。隣接する和室の竿縁は広間のそれと直交する方向に配されていた。

侘び・寂びの味わい深い、数寄屋風書院(すきやふう しょいん)の空間。

広間から眺める庭。ほんのりと色づきつつある青いモミジもまた、美しい。

紅葉の時期には各室で連日のように茶会が催され館内の見学もままならないそうだ。

土塀のたわみは耳庵が意図的に演出した、という。

茶室の蹲踞(つくばい)。

玄関の腰掛待合。市女笠(いちめがさ)をかたどったという窓が開いている。

記念館本館そばに置かれた、益田鈍翁別邸・掃雲台の石製炉。掃雲台が失われた後、ここ松永記念館には掃雲台から移設された石造物が幾つか置かれている。「庭園散策のしおり」を頂いて、廻って観るのもいい。

松永記念館をあとに、古稀庵庭園、小田原文学館へ向かう。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。