小田原の邸園(邸宅・庭園)めぐり

近代日本の夜明けとなった明治以降、その風光明媚な山海が多くの政財界人・文人に愛され、幾多もの邸宅・庭園が造られることとなった小田原。時代を超えて現在も小田原に残る近代和風・洋風建築と庭園を巡り歩く。

※画像は平成27年(2015)10月、平成28年(2016)10月、平成29年(2017)11月のものとなります。

1.お堀端通り、清閑亭(旧黒田長成別邸)

小田原の邸園(邸宅、庭園)をめぐる。まずは小田原駅から小田原城のお堀端を通り、清閑亭(旧黒田長成侯爵別邸)へ。お堀端通り沿いの小田原城二の丸はかつて小田原離宮が置かれていた。

※清閑亭は令和六年(2024)3月より「小田原別邸料理 清閑亭」としての営業が始まっており、このページはそれ以前の訪問記となります。

平成27年(2015)10月下旬の週末。紅葉の盛りにはまだ早いこの時期、小田原駅東口から始めるまち歩き。

お城通りをゆく。正面には小田原城天守閣。突き当りを左折、お堀端通りへ。

お堀端通りに沿って、小田原城二の丸掘。赤い欄干の学橋(まなびばし)が架かる。

江戸時代には小田原城主の居館であった二の丸御殿の跡には、明治34年(1901)から昭和5年(1930)まで皇室の御用邸が設けられていた。

学橋。かつては二の丸の一角が市立城内小学校の校地とされていた。

二の丸隅櫓(すみやぐら)。左手は近世小田原城の登城路となる馬出門(うまだしもん)。

お堀のハスと並んで、通り沿いの藤棚に大きく広がる「御感の藤(ぎょかんのふじ)」。当時皇太子であった大正天皇が御用邸に滞在のおり、乗馬が駆け込んだことで肩に散り掛かった藤の花びらに「見事な花に心なきことよ」と感嘆されたことから、このように呼ばれる。

案内板に従って、清閑亭へ向かう。

清閑亭(せいかんてい)。かつて三の丸土塁であったところに建てられた。

案内板。 拡大版

清閑亭は、元は黒田長成(くろだ ながしげ)侯爵邸。

長成は黒田の殿様の子孫。黒田家は黒田如水(じょすい。官兵衛)が軍師として秀吉に仕え、徳川の世には嫡男の長政(ながまさ)が筑前・福岡藩主となった。その末裔が明治の世に、巡りあわせにより小田原の地に別邸を構えることとなった。

黒田侯爵の御先祖である官兵衛は、この小田原の地で秀吉の天下統一の総仕上げにひとかたならぬ役割を果たした。

侯爵がこの地に別邸を構えたのは明治39年(1906)。ときに日本は日清(1894)・日露戦争(1904)を経て西洋列強の一角に肩を並べようとしていた。そのような激動の時代にあって、長成は家祖・官兵衛のことを強く意識し、昂るものがあったであろう。

玄関へ。

※清閑亭は令和六年(2024)3月より「小田原別邸料理 清閑亭」としての営業が始まっている。

それまでの一般公開は既に終了しているが、小田原市公式サイトによると2階及び庭園は従業員に声掛けの上で誰でも見学できる、とのこと。

玄関の天井は、船底天井(ふなぞこてんじょう)。

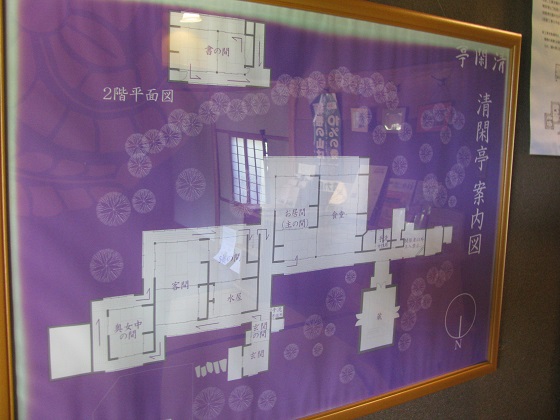

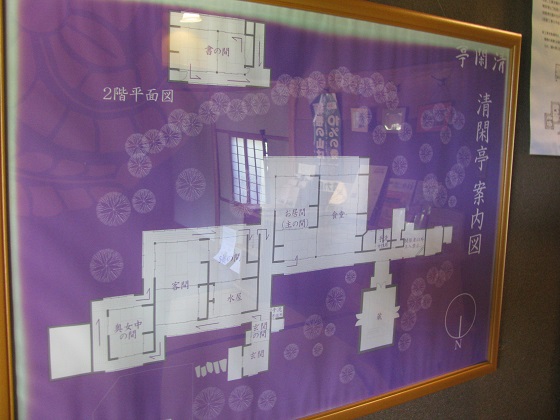

清閑亭案内図。この数寄屋風書院(すきやふう しょいん)建築は、建物が雁行型(がんこうがた)に配置されている。このような配置は、桂離宮の御殿や横浜本牧・三溪園の臨春閣(旧紀伊徳川家の巌出御殿)あたりが著名。

お居間・食堂へと通じる廊下。

額には「桜谷(おうこく)」と号した長成の筆による「宝倹」の文字。

お居間。

黒田侯爵が客人を迎える際に利用された、この建物で最も格式のある空間。

現在はカフェとして訪問客が利用することができる。

※清閑亭は令和六年(2024)3月より「小田原別邸料理 清閑亭」としての営業が始まっている。

お居間の床(とこ)。

一間半(いっけんはん)の大きな畳床(たたみどこ)。床框(とこがまち)は黒檀(こくたん)か。この辺りは格式を重んじている。

一方で、脇には桂離宮・新御殿一の間の書院に見られるような、縦繁(たてしげ)の書院障子をあしらった櫛形窓(くしがたまど)の平書院(ひらしょいん)が設けられている。床柱(とこばしら)には角柱ではなく丸木が用いられた。

この空間は総じて数寄者(すきしゃ)の趣味が伺える数寄屋風書院となっている。

お居間から続く食堂にも建具(たてぐ)へのこだわりが見られる。

複雑な木目が美しい襖には菊花が描かれている。

こちらは孔雀。

お居間・食堂の廊下から眺める中庭。

中庭を眺めつつ、水屋・客間の棟へ。

玄関を入って左手に、炉が切られた三畳の茶室。奥には釣棚を設えた水屋(みずや。茶事の準備をする空間)。

現在は案内所・売店として利用されている。客間の「千鳥の欄間」をモチーフにした青い手ぬぐいが見える。

茶室の前から客間・奥女中の間へ。

右手に客間。

客間の欄間(らんま)は、千鳥(ちどり)の透かし彫り。天井は竿縁天井(さおぶちてんじょう)

客間からの中庭。

客間の床(とこ)。

畳床(たたみどこ)の床框(とこがまち)には丸木の天然木をあしらい、床柱(とこばしら)には反りのある竹を用いて、草庵のような野趣あふれる数寄屋風書院(すきやふう しょいん)に仕上げられた。主である黒田侯爵の趣味が伺える。

床脇(とこわき)には火灯窓(かとうまど)の枠をあしらった書院障子の明かり取り。

火灯窓の枠は、頂部がなで肩ではなく櫛形窓(くしがたまど)のような肩の張った意匠になっている。

客間からの前庭。

客間から奥女中の間に通じる開口部。茶道口(さどうぐち)に見られるような火灯口(かとうぐち)になっている。

客間と奥女中の間との仕切の空間は、天井が網代天井(あじろてんじょう)。

奥女中の間。欄間障子(らんましょうじ)がはめられている。

壁には下地窓(したじまど)。奥女中の間も客間に見劣りしないよう洗練された造りとなっている。

建物をぐるりと取り巻く廊下。

二階へ。

二階の水屋。天袋(てんぶくろ。棚)などの引戸が網代(あじろ)を張られたものになっている。

窓の外には高欄(こうらん。手すり)が廻らされている。

書の間。こちらも喫茶処として利用されている。

欄間には五三桐(ごさんのきり)の透かし彫り。モチーフを単純化した意匠は光琳模様と呼ばれ、桐の紋については「光琳桐(こうりんきり)」と呼ばれる。

五三桐は皇室の紋であるが、豊臣にも下賜された。この建物にとって最も大切と思われるこの空間にこの紋をあしらっているのは、秀吉の家臣として仕えた家祖の官兵衛に、明治天皇の臣下として仕える自身を重ね合わせて、遠きご先祖に思いを馳せているのであろうか。

書の間の床(とこ)。

床柱は野趣あふれる天然木。床は床框(とこがまち)の厚みがなく、押板(おしいた。床の間の原型)のよう。

床の明かり取りには下地窓(墨蹟窓・ぼくせきまど)を設け、差し込む光が書に柔らかな影を落とす。天袋と地袋(じぶくろ)が設けられた床脇の明かり取りとなる狆潜り(ちんくぐり)にも下地窓のように竹の格子をあしらっている。

軽妙洒脱な数寄屋風書院とはまた趣の異なる、黒田侯爵の侘び・寂びの趣味がにじみ出た、何とも贅沢な大人の空間だ。

欄間にも欄間障子と下地窓。

一階の蔵へ。

白い漆喰の重厚な扉の向こうが、蔵。

この蔵は、建物が浅野侯爵の所有に移ったのちの、昭和16年(1941)に増築された。

清閑亭をあとに、老欅荘(ろうきょそう。旧松永耳庵邸)へ向かう。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。