大磯の邸園めぐり歩き

平成30年(2018)12月の下旬、神奈川県中郡大磯町(なかぐん おおいそまち)を歩く。

JR東海道線・大磯駅から、先ずはこの秋冬に明治150年記念先行公開が行われた明治記念大磯邸園へ。続いて旧吉田茂邸、文人の旧居などを巡っていく。

3.県立大磯城山公園・旧三井別邸跡

県立大磯城山公園の旧三井別邸だったエリアをめぐる。明治31年以来三井別邸として整備されてきた城山の別荘建築は、戦後は財閥解体により三井家の手を離れていく。建物は名古屋鉄道に引き継がれていったが、土地は宅地開発の計画が持ち上がると多方面から保存の声が上がり、県立公園として整備されるに至った。

旧吉田茂邸正門を出て城山公園前信号まで戻り、左折。

県立大磯城山(じょうやま)公園・旧三井別邸地区。

県立公園としての全面開園は平成2年(1990)。放置されたままだった三井別邸跡が整備された。

この地に三井別邸が設けられたのは明治31年(1898)。敷地内には各地の古社寺の古材を用いた「城山荘(じょうざんそう)本館」を始めとして数々の建築が配置されていた。敗戦後、財閥解体により三井の資産はその多くが三井家の手を離れていく。城山荘も長らく放置されていたが、この地に宅地開発の計画が持ちあがると多方面から保存の声が上がり、県立公園として整備されることになった。

城山の名の由来は、中世の山城「小磯城(こいそじょう)」に遡る。小磯城は室町時代の中期(文明九年・1477)、関東管領・山内上杉氏の重臣であった長尾景春が役職の任免を巡って山内上杉氏に対して反乱を企てた際、景春に付いた武将が籠城するもこれを制圧しようとした太田道灌(扇谷上杉氏の重臣)により落城した、との伝承が残る(新編相模風土記稿巻之四十一淘綾郡之三二ノ宮庄西小磯村城山の項は鎌倉大草子を引用する)。

第一駐車場トイレの脇から南門へ上がる。

南門。旧三井別邸という由緒に因んでか、屋敷の表門のような立派な門。

南門の内側には管理事務所が建っている。管理事務所を背にして右手の階段は郷土資料館への道。階段の登り口には三井別邸だった時代には門が建っていた。

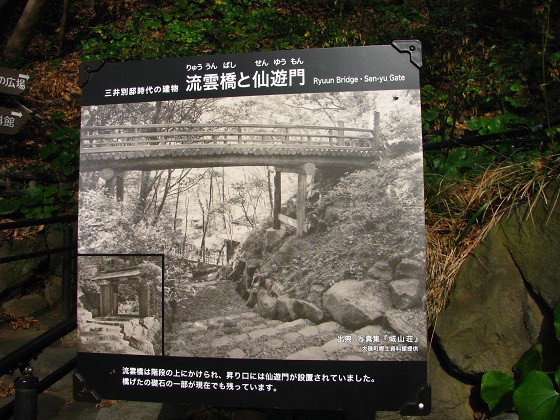

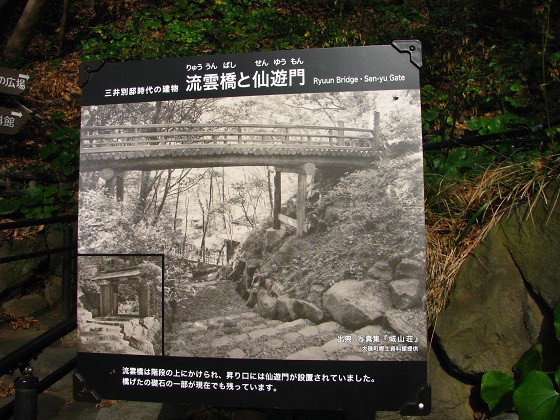

三井別邸時代の古写真。頭上には橋が架かっていた。

解説板にある橋げたの礎石の一部。

管理事務所前から左手へ、常緑広葉樹の茂る園路を緩やかに上り、まずは展望台へ。

展望台下まで登って来た。手前の門は「亀蔵門」とあり、茶室の「城山庵(じょうざんあん)」に通じている。

展望台に到着。あずまやの屋根に姿を見せる、鶴の飾り。

金時山から明神ヶ岳、神山、駒ケ岳、二子山と続く箱根連山の眺め。そして、右手にはまだ富士山が見える。

今はない三井別邸「城山荘本館」の写真パネル。四層の楼閣「養老閣」の屋根に鶴の飾りが取り付けられていた。

城山荘本館の竣工は昭和9年(1934)。三井財閥の第十代当主であった三井高棟(みつい たかみね)が現役を退いた後に手掛けた。建物は昭和45年(1970)までこの地に残っていた。名古屋鉄道の所有に移ったのちは解体され京都に保存されている、とある。

展望台から少し進むと、北蔵(きたくら)ギャラリー。

この石造の蔵は三井別邸時代から残る、唯一の建築。昭和16年(1941)に建てられた。

逍雲門から茶室方面へ下る。

既に12月下旬に入っているが、まだまだ見頃の紅葉。

国府橋(こうのはし)。

橋は中央に庭園鑑賞台を設けた造り。

紅葉に混じる常緑樹タブノキの大木。

茶室「城山庵(じょうざんあん)」まで下りてきた。

裏手から眺めた右には休憩室の棟。立ち寄って立礼(りゅうれい。椅子とテーブル)で抹茶を頂くことができる。渡り廊下を経て左は国宝の茶室「如庵(じょあん)」を模した茶室。現在は名古屋鉄道の所有となっている如庵は三井の所有だった時代に城山に移築されていたことがあった。

休憩室入口。如庵を模した茶室は利用が入っていなければ見学することができる。

城山庵から不動池へ。

趣のある日本庭園。

「もみじの広場」から「ひかりの広場」へ上がり、郷土資料館・茶室「如庵」跡地(ふれあいの広場)へ向かう。

国府橋の下から「小淘綾(こゆるぎ)ノ滝」への渓流を見下ろす。

このあたりは大磯城山公園のなかでも紅葉が美しい。

陽が降り注ぐ「ひかりの広場」まで上がってきた。あずまや風の「ほしみ亭」は三井別邸時代の「大圓亭」を模しているようだ。

奥の休憩所へ。

温暖な大磯では12月中旬以降も紅葉の盛りが続く。

休憩所そばの門「法雲堂門」から下りていく。法雲堂は三井別邸の時代に存在した建物。

郷土資料館、「ふれあいの広場」まで下りてきた。

ふれあいの広場の中ほどが茶室「如庵」跡地。

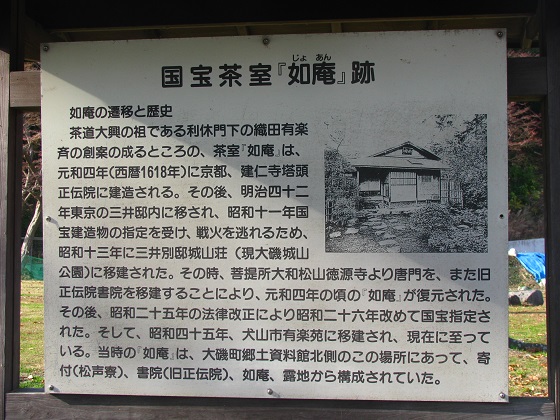

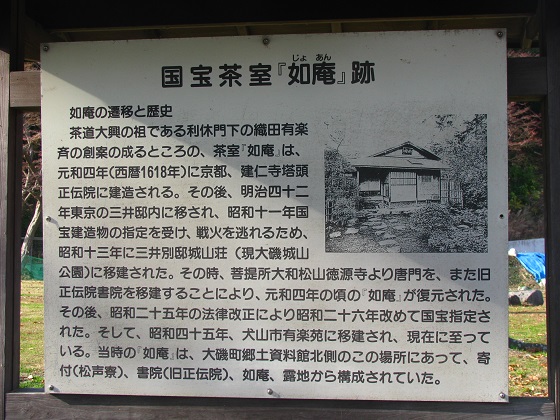

如庵は信長の弟・織田有楽斎がその晩年、鎌倉・室町期から戦国の世を経て衰微していた建仁寺(けんにんじ。源頼家を開基とする臨済宗建仁寺派大本山。鎌倉時代における幕府の五山寺院。室町時代における京都五山第三位)の塔頭(たっちゅう。寺院内の寺院)正伝院(しょうでんいん)を再興したおりに設けた茶室。

明治後期に正伝院が取り壊される際、茶室と書院が東京の三井本邸に移築された。そして昭和13年(1918)、大磯に隠居していた三井家第十代当主高棟(たかみね)により城山荘に移築される。仮に東京の本邸に残っていたら如庵は空襲によって焼失した三井本邸と運命を共にしていたことになる。

敗戦後、財閥解体により三井の資産は多くが三井家の手を離れていった。城山荘も放置されていたが如庵は昭和45年(1970)に名古屋鉄道の所有に移り、犬山城下(愛知県犬山市)に移築されている。

この地に如庵が移築されていた頃は有楽斎の元和年間の姿に復元すべく寄付(よりつき。茶室の手前にある待ち合い処)、書院(しょいん。床の間を備えた接客の間)、茶室如庵、露地(ろじ。名石などで構成された茶室の庭)で構成されていた、とある。これらが全て復元された姿をこの地に見ることは、しょせんは叶わぬ願いか。

郷土資料館前から横穴墓群へ向かう。

横穴古墳群。

横穴墓。

考古学的調査によって明らかにされた古墳時代の横穴墓は全国では7〜8世紀ごろまで造られたというが、これと似た横穴式の墓は中世の鎌倉(関東)では「やぐら」として引き続き造成されている。

横穴墓から郷土資料館の脇を通り、南門へと戻る。このあたりには小磯城時代の遺構らしき、尾根を分断した「堀切(ほりきり)」が残っているようだ。

城山公園から島崎藤村邸へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。