大磯の邸園めぐり歩き

平成30年(2018)12月の下旬、神奈川県中郡大磯町(なかぐん おおいそまち)を歩く。

JR東海道線・大磯駅から、先ずはこの秋冬に明治150年記念先行公開が行われた明治記念大磯邸園へ。続いて旧吉田茂邸、文人の旧居などを巡っていく。

2.県立大磯城山公園・旧吉田茂邸

旧吉田茂邸(神奈川県大磯町)へ。現在の本邸は平成21(2009)年の火災による焼失後の再建。焼失前は吉田の死後に西武鉄道グループに売却され大磯プリンスホテル別館として利用されていた。

国道一号を旧吉田茂邸(大磯城山公園)へ向かう。

「血洗川(ちあらいがわ)」を渡る。

この物騒な名前は、鎌倉・室町期の武士が血の付いた刀を洗った川という伝承による。

城山公園前の信号を過ぎると旧吉田茂邸入口。

案内図。

県立大磯城山公園は旧三井別邸地区(およそ7ヘクタール。100m四方×7)と旧吉田茂邸地区(およそ3ヘクタール)からなる。

大磯城山公園・旧吉田茂邸地区が邸宅となったのは明治17年(1884)に吉田茂の養父である横浜の貿易商・吉田健三が土地を購入して別荘を建てたのが始まり。昭和20年(1945)より吉田茂がここを本邸とし、昭和22年(1947)に応接間棟が建てられたのを皮切りに昭和30年代の新館(吉田五十八による設計)など増改築が重ねられていった。

戦後政治の数々の舞台となった旧吉田茂邸は、吉田の死後に西武鉄道グループに売却され大磯プリンスホテル別館として利用された。ホテル別館としての営業が終了した後の平成21年(2009)、火災により本邸が焼失。大磯町により平成29年(2017)に再建され、県立公園として公開されるようになった。

参考「旧吉田茂邸ご案内」パンフレットなど。

内門の「兜門」。

檜皮葺き(ひわだぶき)の門は京・裏千家の表門を建てた職人を呼び寄せ、サンフランシスコ講和条約締結を記念して建てられた。火災の際も焼失を免れ、往時の門が残っている。

内門からのアプローチ。

芝生に敷かれた石は、昭和41年(1966)の皇太子殿下、美智子妃殿下御来訪の際に御車で入るための轍(わだち)として敷かれたという。実際には両殿下は歩いて邸内に入られた。

轍の奥には大きなカナリーヤシ(フェニックス)が見える。これは神奈川県議会議長から贈られた木といい、温暖な海辺の町の雰囲気に似つかわしい。

参考「大磯城山公園―旧吉田茂邸地区―公園整備の概要」パンフレット

日本庭園。

昭和36年(1961)頃に完成した池泉回遊式庭園。設計者の中島健により花好きの吉田の趣向が取り入れられた。

現在の庭園は平成25年(2013)に再整備。大きくなり過ぎた木に強めの剪定を入れて昭和40年代ごろの景観の復原を目指しているとのこと。

庭園から見る、数寄屋造(すきやづくり)の旧吉田茂邸。外観が保存された曲面ガラス張りのサンルーム(非公開)は、建てられた当時はまだ珍しかったという。

シーズンオフの菖蒲田。

心字池。

中島の十三重層塔。

七賢堂(しちけんどう)へ。

七賢堂。この建物も火災を免れた。

七賢堂は、元々は先ほど見学してきた旧伊藤博文邸「滄浪閣(そうろうかく)」の邸内に建っていた。

始めに伊藤により「維新の元勲」岩倉具視、大久保利通、三条実美、木戸孝允の「四賢」が祀られた。のちに伊藤博文が合祀され、吉田茂がこの地に移設する際に西園寺公望を合祀。そして吉田茂が没後に祀られ「七賢」となった。扁額(へんがく)の文字は佐藤栄作の揮毫による。

七賢堂越しの旧吉田茂邸。

園路を上がっていく。

銅像の建つ広場。

サンフランシスコの方角を向いて立つ、吉田茂像。

昭和26年(1951)に締結されたサンフランシスコ講和条約により、日本は敗戦・占領下の時代から国際社会に復帰した。

講和の条件を巡っては共産圏国家も含めた条約締結など各界で様々な意見があったが、吉田にとっての最重要課題は「一刻も早い国家の独立の回復」だった。

相模灘の大海原を望む。

園路を下り、再建された邸内へ。

竹林が広がる。

再建された邸宅の玄関。

入館受付横の中庭。

先ずは1階の応接間「楓の間」へ。

応接間。船底天井になっている。

応接間の暖炉。

応接間からの庭。

続けて2階の書斎へ。

2階の書斎。官邸直通の黒電話が置かれ、吉田の私的空間として使われていた。

付書院(つけしょいん)風の棚を設けた書架。

書斎の床(とこ)。櫛形窓の書院障子を設けた付書院が配されている。

書斎の浴室。舟形の湯船。

書斎からの庭。外には濡縁が廻らされている。

1階へ戻り、展示室へ。

展示室から見る、礎石広場。

平成21年(2009)に焼失した旧吉田茂邸のうち、再建されなかった棟の礎石が配置されている。

新館2階に上がる。

居間の「金の間」。賓客をもてなす空間。

大窓からの箱根(明神ヶ岳、金時山)、そして富士山の眺めは素晴らしい。

窓から見下ろす日本庭園の周辺には現在は竹林が生い茂っているが、ゆくゆくは一部を残して伐採しクロマツを植栽して吉田が「松籟庭(しょうらいてい)」と呼んだ往時の庭を復元していくとのこと。それはたいへん息の長い造園計画となる。完成した姿を目にすることは、たぶん無理。

寝室の「銀の間」。ベッドが置かれている。

こちらの棟にも浴室がある。

1階へ。

食堂の「ローズルーム」。

食堂からも富士山は見える。

窓の外に設けられた、庭園の滝。

食堂から展示室に戻る途中では、床下の構造が見える。

邸内を後にして、再び庭へ。

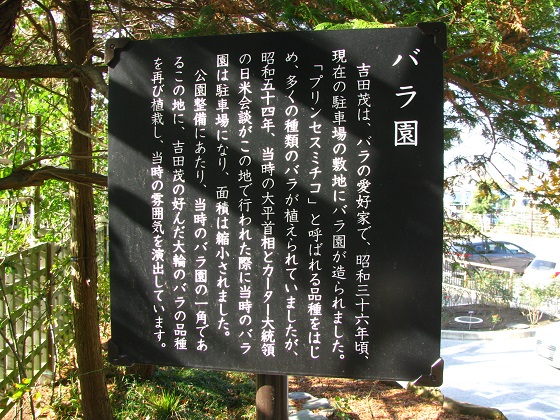

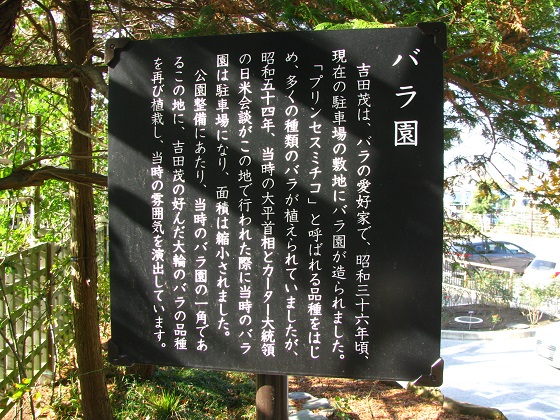

バラ園。

吉田茂はバラの愛好家だったといい、現在の駐車場あたり(案内板の右奥)がバラ園となっていた。

秋バラのシーズンも終わりの季節だったが、大輪の赤いバラ(パンフレットによると、たぶんマリアカラス)が咲いていた。

案内板にも書かれていたので、よそのバラ園の「プリンセス ミチコ」を一枚。

旧吉田茂邸地区から旧三井別邸地区へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。