�ɐ�������������؎����

����29�N�i2017�j�̂��ފ݁i9��24���j�A�ɐ����E���̗��R������B

�܂��͐_�ސ쌧�ɐ����s�����n��̔ފ݉ԌQ���n���������t�ցB������t����͓����R�i404m�j�A�劘�ٍ��V�E�ٓV��A����R�i�����B375m�j���o�Ď���A��������X�ь����ւƏ����Ă����B

3�D��������X�ь���

������t��������R�ւɓo���ĉ���āA���猧������X�ь����ցB���R�̔������ƒJ�������������͍L�����悻65�w�N�^�[���Ƃ��Ȃ�L��B�������̏��瓻�͍Ⓦ�O�\�O�ӏ��ω����̏��瓹�̓r���ɂ��铻�B���瓻����͘Z�ԎD���E�юR�ω����߂��B

2�D������t��������R�A����ւ͂�����B

��������o�X��i���o�X�Z���^�[�܂��͈ɐ����w�k���`����Ȃǁj���猧������X�ь����ցB

�����̃V���{���A�u�X�̂����͂��v�B�Α��A�[�`�����̗D���ȃV���G�b�g����ۓI�B

��������X�ь����́u��������v�o�X��̌����_����u�X�̗��v���ʂ�7���قǕ����B���̕ӂ�ŕW�����悻75m�B

����X�ь����ē��}�B

��������X�ь����͏��a63�N�i1988�j�Ɉꕔ�i���悻6���j���J���A����2�N�i1990�j�ɑS�̂��J�������B�אڂ���u�X�̗��v�n��̊J���ɔ����ۑS�Βn�Ƃ��ė��R���ۂ��ƌ����Ƃ������̌��������͍L�����悻65�w�N�^�[���i100m�l���~65�j�ƁA���Ȃ�L��B

�������́u�����̂���ۓ��v�A�J���́u��̂���ۓ��v�������Ə���A��y�ȗ��R�n�C�L���O���y���߂�B

�����Ǘ��������E�X�̖��b�فB

���̌����́A���k�̌Ö��ƂɌ������u�͂��ۂ��i�����j�v��������Ö��Ɓi���s���{���Ɖ�����2�E�������ƏZ��j�̂悤�ȊO�ρB

�Ǘ��������O���瓹�H��n��u������܍L��v�ցB

���H��o�������B

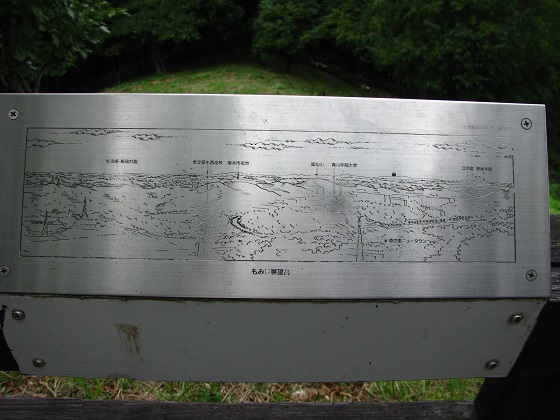

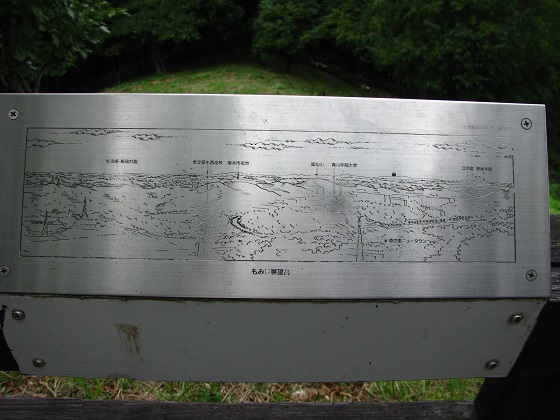

�u�X�̂����͂��v���ォ�璭�߂�O����ʁB���̓��͏I�n�܂��B

�u�o�[�x�L���[��v�ւ̓��́u�s�N�j�b�N�L��v�u�A�X���`�b�N�L��v�Ȃǂ̃��W���[�G���A�֒ʂ���B

�����o���āu������܍L��v�ցB

�L���Ő��́u������܍L��v�B�W��140�`150m

��R�i1252m�j�R���̂�����͂����ɂ��_�����ꍞ�߂Ă���B

�������ցB

�u�����̂���ۓ��v�͐������ŏ����ɂƂǂ߂��A���R�̎R���B�N�k�M��R�i���Ƃ������A���Ă͐d��Y�Ȃǂɗ��p����Ă����X�̐X�������B

�ɂ��N������艺�肷��B

�����炵���A���p�҂ɒ��ӂ𑣂��ŔB

�C�����̂����������B

���i���~�j�̑�B

���d���S���̂�����B

�l�X�Ȑl�̗��p��z�肵�������́A���H�ɍׂ����ԍ����U������Ȃǂ̃g���u���ɐv���ɑΉ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B

�u���݂��W�]��v�B�W��190m�B

�����h�}�[�N�^���[���������B

�W�]�}�B

�Â��W�]�}�ɂ͌�����P�ނ����R�w�@��w�̋L�ڂ��c���Ă���B

��ւƐi�ށB

�u�Ȃ��߂̋u�v�ցB

�u�Ȃ��߂̋u�v�B�W��183m�B�����ɂ��̓܂��B

�Ώ�̓�������Ă����B

���瓻�ɓ����B�W��175m�B

���瓻�͊��q���㏉���ɒ�߂�ꂽ�u�Ⓦ�O�\�O�ӏ��ω����v���߂��鏇�瓹�̓r���ɂ��铻�B�u�Ⓦ�O�\�O�ӏ��ω����v�́A�ω��M�̓Ă������������u�����O�\�O�ӏ��ω����v�ɕ���Ē�߂������B

���̓��͘Z�ԎD���̔юR�ω��i���؎s�юR�j�ɋ߂��B�E���ɓ���o���Ă����ƔюR���R�ւƑ����B�юR�ω��E�юR���R���珄�瓻�܂ł̋t���[�g��������̃y�[�W���B

���������ɂ͊֓��Ǘ̎R���㐙�����������ꋒ�_�Ƃ�����J�㐙���Ə鉺�ō���B�퍑����ɂ͏��c���k��������J�㐙���̋��_���U�����Ă����B������������ɂ͏�̍U�h���߂���B��������p���Đ���ɉ������Ă����B

�n�����B

�]�ˎ���A���̒n���䂭����̘V�l�Ɩ������ɏP���Ė��𗎂Ƃ����B���̒n���͓�l��������l�ɂ���Č��Ă�ꂽ�Ƃ����B

����̉��A���g�̐ɂ́u�V�ۘZ�i1835�j���v�ƒ����Ă���悤�ɓǂ߂�B�V��6�N�̊��x�́u�����i���̂ƂЂ��j�v�B

���̓��͓�����t�i�ɐ����s�����j����юR�ω��������u�֓��ӂꂠ���̓��E���瓻�݂̂��v�̃R�[�X�ƂȂ��Ă���B

�u�Ƃ����̍L��v����u��̂���ۓ��v�ւƉ���Ă����B

����Ă��������ɒ݂苴�B

����낿���Ɨ���͂��߂����݂苴�œn��B

�J�̎V����i��ł����B

����X�ь����͓��O��̎R�[�Ɉʒu���邾�������āA�_�ސ쌧�����̋u�˒n�Ɍ�����J�ˁi��Ɓj�����J���[���ꍞ��ł���B

�Ăђ݂苴�B

��̐���������ɑ傫���Ȃ��Ă����B

��͂₪�Ď����i���͐쐅�n�E�ʐ�㗬�j�ɍ����B

�ߌ�4�����߂��A�u�X�̂����͂��v�ɖ߂��Ă����B���������y�����肵�āA���悻90���B

����͂����ŏI���B�ɐ����s�������炱���܂ł��悻33,000���A20�q�̗��R�����ƂȂ����B

���̂����Ƃ���ԓ��ɉ���āA��������o�X��ցB

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B