�����C�������₩��˒ˏh��

����27�N�i2015�j11�����{�A���C���ۓy���J�h�̏�����t�i���݂��� �݂��j���������A����i���j���ʂ��˒ˏh���i�]�˕����t�`������t�j�܂ŁA���]�Ԃ������Ȃ�������B

�ۓy���J�h�̑��͕������A�]�˘p�֒�����q�쐅�n�B����Ō˒ˏh���͑��͍��A���͘p�֒��������여��i���쐅�n�j�B�����n���u�Ă�����́A���i���������j�̓��ʼnz���Ă䂭�B

3�D���C���˒ˏh�Ƃ��܂��瓹�E��J�˂̑��炶

���̃y�[�W�ł͍]�ˎ���̓��C���ƌ˒ˏh�̐��藧���ɐG��A�L�d���`�����g�c�勴�A�h��̍]�ˌ����A��������A�{�w�Փ����m���߂Ȃ�������B�X�������̋ߑ㌚�z�A�H���_�ЁA�y�˔����{�ɂ��ڂ��~�߂A���]�Ԃ𗘗p���Ă��܂��瓹�̓�J�˂̑��炶�i���l�s�˒ˋ�j�܂ő��������B

2�D���ؒn��������Ėݍ�A�i�Z��A�s������o�Č˒ˏh�]�˕����t�ւ͂�����B

�����ꍆ�����́u�t�H���N�X�v�O�Ɍ��A�˒ˏh�E�]�˕����t�Ղ̔�B

�˒ˏh�͋g�c���i�悵�����傤�j�A����i��ׂ��傤�j�A�˒˒��i�Ƃ����傤�j���琬�����B�]�ˎ������ɂ͏h�꒬�̐l���͂��悻3000�l�ɒB���悤�Ƃ��Ă����B

�{�w�͓B�˒˂͖������ɍ]�˓��{�����o���������r�ȗ��l�́A�ŏ��̏h���n�ł������B�܂��������͔������z���ď��c���ɏh���Ƃ������l�����̏h���n�Ƃ��ď��c�����炨�悻�\���̌˒˂ɓ��h�����B����䂦�A�����̓��C���h�꒬�ł͏��c���h�ƕ��ї��Ă̌����������B

�˒˂��h��Ƃ��Đ��������̂͌c����N(1604)�B����A�ƍN�����C���̓`�n�����߂ĎO�\���̏h�w���w�肵���̂͌c���Z�N(1601)�B�����ł͐_�ސ�A�ۓy���J�A����A���ˁA���A���c������s���A�˒ˁi����ѐ��A�����j�͈ꑫ�x�ꂽ�B

���̗��R��T��ɂ͊X���̐��藧������R�����Ă������ƂƂȂ�B

���쎁�̎����ȑO�A�퍑����̏��c���k�����ɂ��֓���~�̊X������ѓ`�n���̐����A���邢�͊��q����̊��q�X���܂ők��ƁA����ۓy���J�i��q�E�����т�j�̊Ԃ͍]�ˎ���̓��C���Ƃ͈قȂ郋�[�g�����ǂ��Ă����B

���q����A����i�А��j�̂����肩��͊��q�܂ŋ����q���҂��ʂ��Ă����B�����Ċ��q���N�_�Ƃ�������̊X�����֓���k�サ�Ă����B��q�ւ͊��q�X�����̓��i�����݂̂��j���s�����ƂƂȂ�B

�퍑����ɂȂ�ƁA�k�����̖{��ł��鏬�c���Ǝx��̈�ł���]�˂Ƃ����ԉ��҂́A��͂�x��ł������ʓ�i���܂Ȃ�B���q�s�B��D�w�߂��j�̂����肩�犙�q�X�����̓��ւƘA�����Ă����������p����Ă����B

�V��18�N�i1590�j�A���ւ��ɂ��]�˂֓��{�����ƍN�́A�����̍��̐����ɒ���B�R���I�ϓ_���疜�P�ʂ̑�R�̑��₩�Ȉړ����\�ȐV���ȊX�������݂��邱�ƂƂȂ����B�˒ˋ拂��i���݂���j�̋��Ƃɂ́A�V��19�N�i1591�j�ɒJ�E���E���E��̕����̌�G���������Ƃ����L�^���c���Ă���B���̍��ɎR�����J�ߐ�̗����ς���Ȃǂ��Č˒˂��o�R����V���̓��C�����������ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�X���̑�����A�h��̐ݒu�ɂ������Ă͒�������h�w�̋@�\��L���Ă�������A�ۓy���J���h�Ƃ̗��Q�W�̒������K�v�ł������B�X�������ȑO����̕x�ˋ��̐l�X��������̏h��I�ȋƁi�ו��̉^���A�h���j���n�߂��̂͐V���J�ʌシ���ł��������A���V�̓`�n�������߂��ɊX���҂�������Ƃ̔���������h����オ��A���{�ْ̍���ȂĐ����ȏh��ƂȂ�ɂ͏��X�̏������Ԃ��K�v�ł������B

�Q�l�E�˒ˋ�j�B

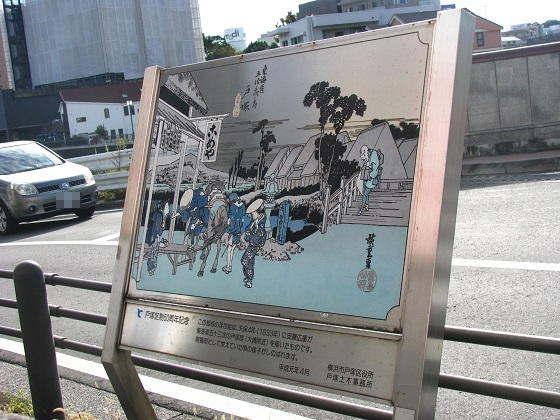

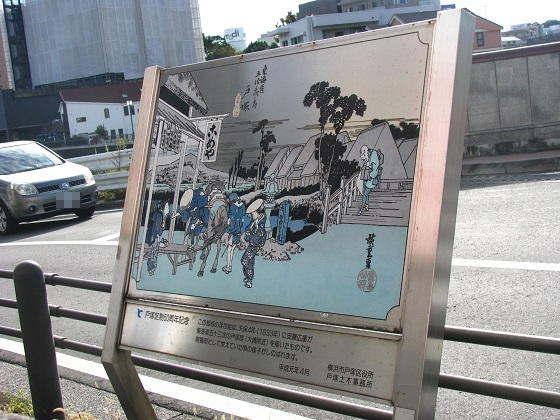

�˒ˏh�̃}���z�[���̊G���́A�L�d�̌\�O���ł͍ł��m��ꂽ�u���C���\�O���V�� �˒� �����ʓ��v�i�ۉi���Łj��w�i�ɁA�����w�`�̃����i�[���d�˂��I���W�i���f�U�C���B�u���߂�v�̊Ŕ��u�˒ˁv�ɂȂ��Ă���B

������͍L�d�̕ۉi���Ō˒ˁB�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����B

���i�ɑ�R��]�݁A���߂�̌����ɂ́u��R�u���v�̎D���|�����Ă���B

�����̐M���B�˒ˏh���\������ЂƂ̋g�c���́A���X�̏W�������̂�����ł������Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�g�c�ꗢ�ːՁB���͐Ռ`���Ȃ��B�����̒˂����Ɏc��i�Z�ꗢ�˂��炨�悻4�q�i��ł����B

������i����������j�ɉ˂���u�勴�v�B�ʏ̂͋g�c�勴�B

�L�d���u���C���E�O���V���@�˒ˁv�i�ۉi���Łj�ŕ`�����̂͂��́u�勴�v�ł������B

�g�c�勴�͍]�ˎ���ɂ�����u���܂��瓹�v�̕���_�ł��������B���̂����Ƃ̓��W�ɂ́u���� ���܂��瓹�v�Ƃ���B�]�ˎ���́u���܂��瓹�v�͒������q����́u���q�X�����̓��i�Ȃ��݂̂��j�v�i�V���̓��j�Ƃقڏd�Ȃ��Ă���B

�喼�s��́u�ё��i�����j�v��͂����A�勴�̊X���B

�˒ˋ����k�ɗ���锐����͋���̍ő�x���B�����쎩�̂������̎x���������A���l�s��쐼���ɂ����邻�̗���͍L���B��͗��ꉺ���ċ���ɍ����A�₪�đ��͘p�E�А��̕l�ւƒ����B

�L�d�́u���C���\�O�����}�� �˒ˁv�i�����j�B�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����B

�g�c�勴����x�˔����{�A���A���h�A�e�悠�������Ղ����}�ƂȂ��Ă���B

���C���i�����ꍆ�j�����ʉE�֕��铹�́A����27�i2015�j�N3���ɐ��Ɋ��������A�A���_�[�p�X�B�����ԂƃI�[�g�o�C��p�ŁA���s�҂⎩�]�Ԃ͒ʍs�ł��Ȃ��B

�����ꍆ�̌˒ˑ哥�͒��N�̊ԁu�J�����̓��v�Ƃ��ă��b�V�����ɂ͍ő�ňꎞ�Ԃ�57���܂�A�n��̌�ʂ�j�Q���Ă����B���̓@��瓌���֒ʂ����g�c�Ό����Ƃ��ς₵�č����ꍆ�̃o�C�p�X�ƂȂ鉡�l�V���i�����}�����H�j�点���Ƃ����b�́A���̐^�U�͂Ƃ������Ƃ��Ă���܂ł܂��Ƃ��₩�Ɍ���Ă����B

���������哥�̗��j���A���ɏI�~�����ł���邱�ƂƂȂ����B

��ʍ���̋���������i��ł����B

�˒˂Ɏc��ߑ㌚�z�̂ЂƂA�ɓ���@�B�吳14�N�i1925�j�z�B

�t�@�T�[�h������A�ǂɏ����ȃA�[�`����������������~�`�̔j���i�͂Ӂj���ڂ������B���͏c���̏グ�������B

��K�͗m�قɂ悭������A�i�悹�ނˁj������藎�Ƃ��čȕǁi�܂��ׁj�������`�ɂ����A���i�͂�悹�ނˁB�э��j�B��K�͔��ɐ荞�݂����ď����ȎO�p�̍ȕǂ�����Ƃ����A�������`�B

���̃V���G�b�g�͂ǂ����A�ߍ݂̗{�\�_�Ƃ̌Ö��ƂɌ����銝���́u�J�u�g�����v�ɂ����Ă���B����܂ł̓��{�̌Ö��ƌ��z���O�ς̈ӏ��Ɏ����ꂽ�悤�ȁA�a�m�ܒ��̗m�قƂȂ��Ă���B

���Ɍ�����m�ق͑傫�ȗ����i�Ȃ���Â���j�̐؍ȁi����Â܁j�����ɂ���܂��傫�ȃh�[�}�[�E�B���h�E�i�������j��݂��A�m�ق炵���₩���B

�����̌����͍ĊJ�����i�ތ˒ˉw�E�G�ɂ����āA�ߑ���ɂ�����M�d�ȗ��j�I�i�ς����Ɏc���Ă���B

���Ȃ݂ɂ����炪�J�u�g�����̌Ö��ƁB���������E���J�˂̗��Ɍ������q�ƏZ��B

�܂��Ȃ��˒ˉw�B

�哥�ɑ����Đ݂���ꂽ�A�哥�f�b�L�B���s�ҁA���]�ԁi�~��ĉ����j���ʍs�ł���B

�˒ˉw�z�[���������낷�B���l�s�쐼���̈�勒�_�ł���˒˂ł͂������N���A�w������Ń��s�X1�E�˒˃��f�B�i���ۈ�˒˓X�j�A�g�c�J�[�i�A�˒ˋ摍�����ɂƃr���̃��j���[�A���E�ĊJ�����������B

�f�b�L���猩���낷�A�����C���B�哥���P������A�w���ӂ̍ĊJ���͕���27�N�i2015�j���݂��i�s���B

�f�b�L���牺��ē��C����i�ށB

�o�X�Z���^�[�O�̌����_�B��ʍ���ɋ��o�X�Z���^�[�̍X�n���L�����Ă���B

���c�{�w�ՁB

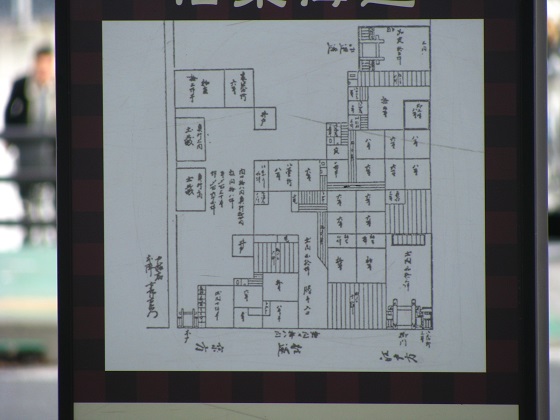

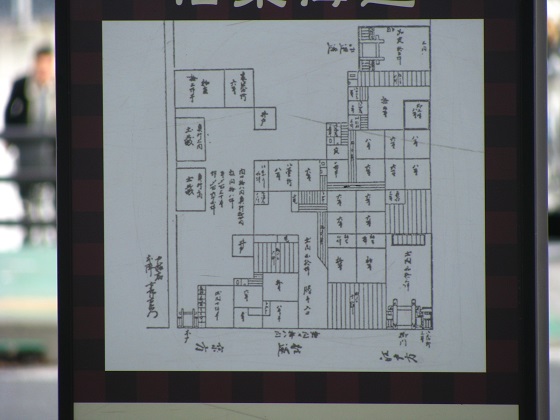

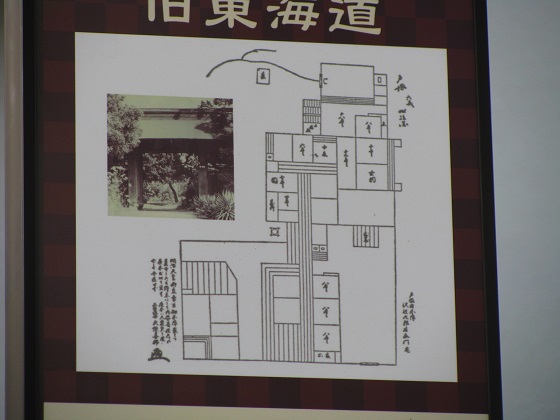

���c�{�w�̕��ʐ}�B

����ɐi�ނƁA�V糖{�w�ՁB�V糉Ɠ���͌˒ˏh�̊J�݂{�ɓ������������J�ҁB

������̖{�w�Ղ͖����V�c����h�����ꂽ�u�����V�c�˒ˍs�ݏ��i��������j藁v�ł�����B

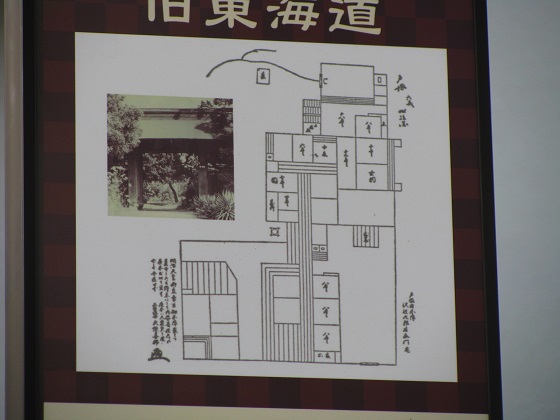

�V糖{�w�̕��ʐ}�B

�V糖{�w�Ղ̉��ɒ�������A�H���_�ЁB�퍑����̍O����N�i1556�j�ɓ��傪�H���匠�������������A�Ƃ����B

�H���匠���Ƃ́A�o�H�O�R�i�ł킳��j�̈�ł���H���R�i�͂��낳��j�̎R�x�M�ƏC�������Z�������_���K���̐_�B���̏o�H�O�������͐��̌F��\�����ƂƂ��ɍ]�ˎ���ɂ͗������ɂ߂��B

����_�БO�̐M���B

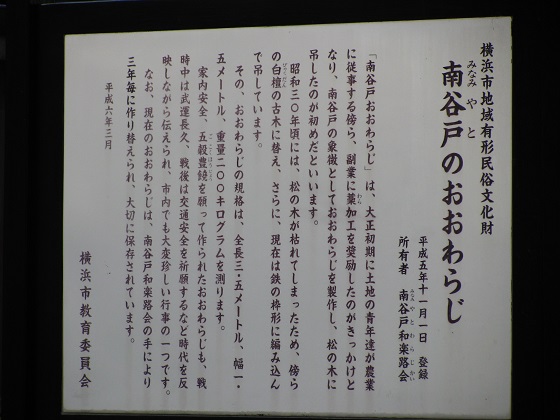

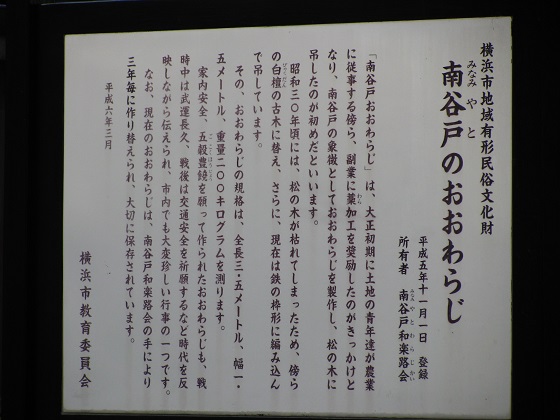

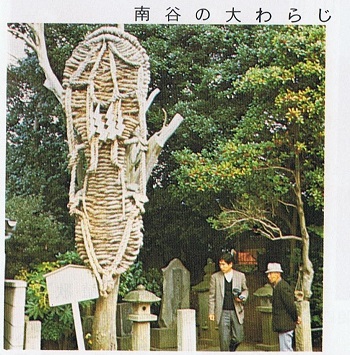

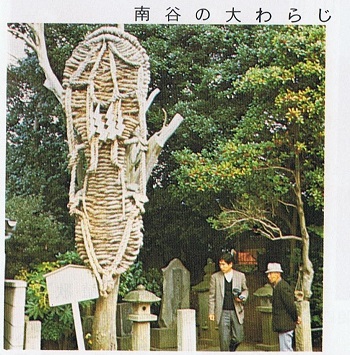

�����ł������C�����痣��A���܂��瓹�����́u��J�˂̂�����炶�v�i�˒ˋ扺�q�c���j�����ɍs���B

����͂��������H���܂߂Ď��]�Ԃő��邽�߂Ɏ��]�Ԃ������ĕ����Ă������A�k���ł͂�������Г���25���قǂ�����B�k���Ȃ�Ε��H�͍Ŋ��̃o�X��u��J�i�݂Ȃ݂�Ɓj�v����u�˒ˉw�v�s�o�X�i�]�m�d�o�X�j�𗘗p���Č˒ˉw�܂Ŗ߂�̂������I�B

�������n��A���݉����ɉ����ցB

�L�c���̂�n��B

�L�c���̓�������E�܂��ĉ��q�c��ԑO�ցB

���̌������]�ˎ���́u���܂��瓹�v�E�����́u���q�X�����̓��i�Ȃ��݂̂��j�v�i�V���̓��j�̓��ɊT�ˏd�Ȃ��Ă���B���܂���Γ��C���E�g�c�勴�֎���B

���q�c��ԑO�B�o�X��u��J�i�݂Ȃ݂�Ɓj�v�͂������B

��Ԃ̂��������u��J�˂̂�����炶�v�B

���̒n�͖T����u���܂���݂��v�i���q�X�����̓��E�Ȃ��݂̂��̐V���j���ʂ��Ă����B���܂��瓹�́u�勴�i�g�c�勴�j�v�̂����Ƃœ��C���ɍ�������B

�L�d�̌\�O���u�˒ˁv�i�ۉi���Łj�ɂ͋g�c�勴�̊p�Ɍ��u���߂�v�̖T��Ɂu���肩�܂��瓹�v�ƒ���ꂽ���W���`����Ă���B

�ē��B

�����ɂ͊X�����s�������l�X���A�����Ă�����炶�����̒n�Ŗɂ邳��Ă����V�������̂ɗ����ւ����A�Ƃ����B�吳���ɍ����悤�ɂȂ����Ƃ������炶�͌Â�����X�������̒n�Ƃ��ĉh�������̒n��̏ے��ł�����B

���ẮA���炶�͖T��̑傫�ȌÖɊ|�����Ă����B�w�オ�����ȐX�ł����������Ƃ͎��͂��l�ς�肵�Ă��邪�A�`���͖��X�Ǝp����Ă���B

�摜�o�T�E�u40���l��40�N�j�v�i���a55�E1980�N���s�j�B

��������߂�A����_�БO����Ăѓ��C����i�ށB

�y�˔����{�i�Ƃ݂Â��͂��܂��j�B�˒ˏh�̑�����B

�Г`�ɂ��Εy�˔����{�̑n���͕��������̉��v�l�N�i1072�j�B�����`�E�`�Ɓi�������Y�j���q���O��N�̖��Ő�������ƂɊ��ӂ��Č�Ր_���J�����̂��N����A�Ƃ����B

��������ɂ����铖�n�̎x�z�҂ł��銙�q���ܘY�i���̘Y�}�ł������˒ˏC�Z�Y�F���́A�������{�����_�Ƃ��Đ��h�B�Гa����́u�x�ˁv�Ə̂���Õ��͕x���F���i�Ƃ��Ђ��݂̂��ƁB���͍������j�̂��̂Ɠ`���A�˒˂̒n���̗R���ƂȂ����B

�����Z�N�i1873�j�ɂ͉��l�s��ɂ����鋌���q�S��i�˒ˁA���J�A��A�h�̊e��ƍ`���̈ꕔ�j�ŗB��̋��Ђɗ�ꂽ�B

�Βi���オ������́A�q�a�B

�����{����ɁA������t�ՂցB

�˒ˏh�E�G�߂�������i���E�B�g���b�q�@�A�����@�A����_�ЁA�x�ˌÕ��j��������̃y�[�W���B

������t�ՁB�����̂���ɕ���ĕ����A���Ă���B

���̔��Α��ɂ͏�����t�Ղ̈ē�������B������̐Έ͂��ɂ͏����A�����Ă���B

������t�̐�͑��̏��B�ۓy���J�h���炱���܂łЂƎR�z���Č˒ˏh�A�����Ă����˒ˏh��������ЂƎR�z���ē���h�ƁA���C���͑����Ă����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B