宇田川遡行、小さき森に物語あり

2.三嶋神社、戸塚西公園、専念寺へ

龍長院(りゅうちょういん)をあとにして境川(さかいがわ)沿いに、上流へ向かう。左手にそびえるのは横浜薬科大学のタワー。

境川と宇田川(うだがわ)の合流点。宇田川沿いへ。

右手の森が先ほど歩いてきた、鬼鹿毛(おにかげ)山・ウィトリッヒの森。

宇田川沿いをゆく。まだ開花宣言が出たばかりの、ソメイヨシノの桜並木。

満開のソメイヨシノはこちらのページへ。

環状4号の下をくぐる。橋の右方向は、かまくらみちとの深谷(ふかや)交差点を経て国道1号原宿(はらじゅく)交差点へ。

宮前橋のあたり。石碑のところまで来た。

橋の向こうに続く、三嶋(みしま)神社への参道。

ケヤキが根を大きく張り出している。

ヒノキの根元を覆うように、境内の石垣が整備されている。

三嶋神社の拝殿。大正3年(1914)築。

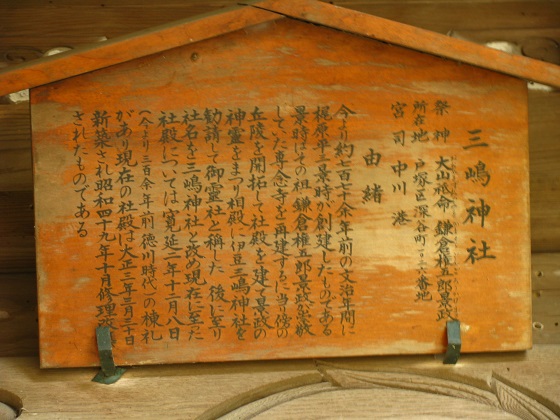

掲げられた由緒。

三嶋神社の創建は文治(ぶんじ)年間(1185〜1189)。鎌倉幕府の御家人・梶原景時(かじわらかげとき。1140〜1200)が伊豆の三嶋神社(三嶋大社)を勧請して祀ったのが起こりとされる。

そのきっかけとなったのは、景時の先祖である鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ。生没年未詳)が崇敬していた専念寺(せんねんじ。三嶋神社のすぐ隣)の再建であった。

鎌倉氏は桓武平氏の流れをくむ坂東平氏の一族。鎌倉景政は源義家(みなもとのよしいえ。八幡太郎。1039〜1106))に仕え、後三年の役(1083〜87)で武勲を挙げた。

鎌倉氏の支流には大庭(おおば)氏、梶原氏、長尾(ながお)氏などがある。そのうち長尾氏は鎌倉時代前期の宝治合戦(1247)で滅亡しかけるも再興、室町時代に至ると関東管領上杉氏に仕え、一族の流れをくむ越後長尾氏は長尾景虎(ながおかげとら=上杉謙信)を輩出する。

蟇股(かえるまた)には龍。

木鼻(きばな)は獅子鼻、獏(ばく)鼻。

拝殿の脇には複数の祠。

こちらは秋葉(あきば)神社。火除けの神・秋葉大権現を分祀する。

こちらは大六天(だいろくてん)神社。

地神塔(じしんとう)。大地を司る神様を祀る。「文久元(1861)酉年」と刻まれている。

三嶋神社を後に、戸塚西公園へ。

竹林や古木で囲まれた、鎮守の森。

公園の神社側入口には、金属製のタケノコのオブジェが。ここからは入らずに、もう少し先へ行く。

公園の柵は黄土色に塗られた竹で作られている。

戸塚西公園の自由広場。

この公園からも薬科大のタワーがよく見える。

案内図。

里山の地形を活かした広さ3.6ヘクタール(100m四方×3.6)余りの戸塚西公園は、平成8年(1996)開園。

トンボ池。

ローラーすべり台などが設けられた、冒険広場。

北西側の出口に通じる広場の一角から、雑木林の園路を巡る。

里山の雰囲気を残した、園路。

心地よい、散策路。

三嶋神社側の出口に戻ってきた。

シラカシやケヤキの大木がそびえる社叢林。

神社を後に、専念寺へ。

赤い欄干、親柱に擬宝珠(ぎぼし)を載せた、専念寺橋。

浄土宗深谷山専念寺(せんねんじ)。

その起こりは、鎌倉権五郎景政(かまくらごんごろうかげまさ。生没年未詳)の創建による祈願所。

武家の館のような冠木門(かぶきもん)の山門。

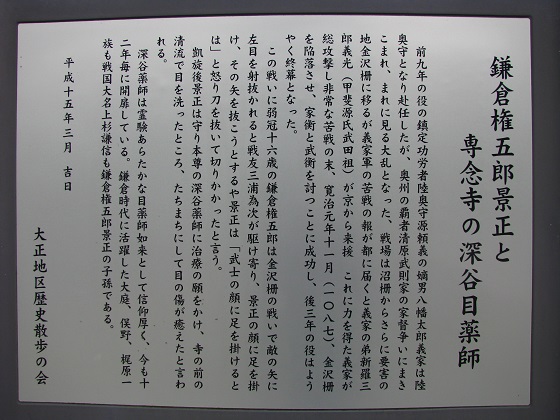

専念寺にまつわる故事。

後三年の役(1083〜87)で目を射抜かれ負傷した鎌倉景政(かまくらかげまさ)が守り本尊の深谷薬師に治療の願をかけ、傷が癒えたという。そうした故事にちなんで、専念寺は「深谷の目薬師(めくすし)」と呼ばれ、本尊薬師如来は眼病を治す仏として信仰を集めた。明治のころまでは眼病の漢方薬も売っていた、という。

本堂前には、イトヒバの大木が対になってそびえる。

専念寺の本堂は一見すると近代以降の建築のようであるが、享和元年(1801)の再建になる、という。昭和44年(1969)には屋根の大がかりな改修が行われ、部材が新しいものに置き換わっている、とされる。

向拝(こうはい。せり出した屋根)の下、梁(はり)や蟇股(かえるまた)、木鼻(きばな)周りは割とシンプル。

専念寺を後に、まさかりが淵市民の森へ向かう。