宇田川遡行、小さき森に物語あり

若葉芽吹きソメイヨシノが開花し始めた平成26年(2014)の三月末、境川(さかいがわ)支流・宇田川(うだがわ)の両岸に点在する森や寺社を訪ね、歩く。お終いには返還時期が決まった在日米軍深谷(ふかや)通信所へ。

3.深谷市民の森、まさかりが淵市民の森へ

宇田川(境川水系)沿いに点在する小さな森を巡る。まさかりが淵市民の森(横浜市戸塚区)はまさかりが淵の滝が見どころ。まさかりを落とした木こりと淵の主である姫の伝説が伝わる。小振りな深谷市民の森はまさかりが淵市民の森に隣接する。

専念寺(せんねんじ)から、まさかりが淵市民の森へ。

向こうに見える森が、まさかりが淵市民の森。

まっすぐ進めばまさかりが淵の滝だが、先に画面奥に見える橋を渡って、深谷市民の森に寄っていく。

村上橋。

深谷市民の森。

案内図。

平成24年(2012)に指定されたばかりの、この新しい市民の森は広さ3ヘクタール(100m四方×3)余りの、小さな市民の森。

散策路が整備されているのは案内図下部のエリアで、これだけなら「市民の森」より一回り小さい「ふれあいの樹林」といった趣き。

奥は山道はついているものの、未整備区間。

奥へは行かずに左手に上がって、まさかりが淵市民の森をめざす。

森の外へ。

森に囲まれた松竹台住宅地区を行く。

正面の森はまさかりが淵市民の森。森に沿って、案内板のある突き当りを右へ。

突き当りを、左へ。

市民の森の標柱。

森への入口。

まさかりが淵市民の森の、案内図。

まさかりが淵市民の森は、広さ6ヘクタール(100m四方×6)余り。市民の森としては大きくはないが、宇田川に掛かるまさかりが淵の滝が景観にアクセントを添え、変化に富んだ森となっている。

殿山広場から、子供広場へ。

子供広場。

傾斜地がひな段状に整備された、子供広場。多数植樹されたソメイヨシノは、このころ開花宣言が出たばかり。

お花見シーズンのまさかりが淵市民の森のサクラはこちらのページへ。

淵の上広場へ。

グラウンドが整備された、淵の上広場。

隣りは芝生スペース。

淵の上広場から、まさかりが淵の滝へ下っていく。

淵の上。

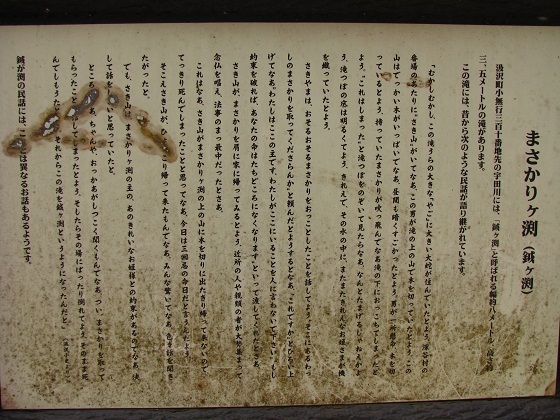

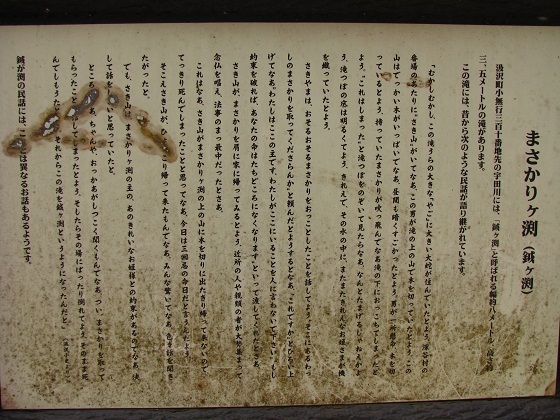

地域に伝わる、まさかりが淵の民話。

むかしむかし、ひとりの木こりが山仕事に行ったまま帰ってこなかった。

山で木を切っていた木こりは振り上げた鉞(まさかり)を淵に落としてしまったので淵をのぞき込んだところ、それはそれは美しい姫が機を織っているではないか。木こりがおそるおそる鉞を落としたことを話すと、姫は「私はこの地の主。私がここにいることを言わなければ鉞をとってあげよう。もしも約束を破れば、あなたの命はありませぬ」といって消えた。

木こりが家に戻ると、なんと自分の三回忌の法要が行われている。木こりは驚き家人に訳を尋ねると「きこりが家にずっと戻らないのでもう死んでしまったと思った」という。なんと2年以上の月日が経っていたのだ。逆に家人が木こりにいままでどうしていたのか訳をしつこく尋ねると、きこりはとうとう淵での姫との約束を破りそこでの出来事を話してしまった。するとその場にばたっと倒れそのまま死んでしまった。それから人々はこの滝をまさかりが淵と呼ぶようになった、という。

下流側へ進み、滝の下へ。

滝の下流には、川岸の広場。

端から身を乗り出すと、滝が見える。

昭和59年(1984)の市民の森開園の頃に護岸が整備され、現在のような姿となった。

岩盤を流れる天然の滝であった頃の、かつての姿。この滝といい白根不動・白糸の滝(旭区・白根不動)といい、市街地の滝が昔の姿をそのままとどめ続けるのは難しい。それでも、往時の姿をもはや想像の世界に委ねるのみの紅葉滝(戸塚区・舞岡公園そば)の例もあるので、こちらはまだよく残っている類といえる。

画像出典・「戸塚の歴史散歩」昭和45年(1970)戸塚区郷土史跡研究会発行。

広場から上に戻る。

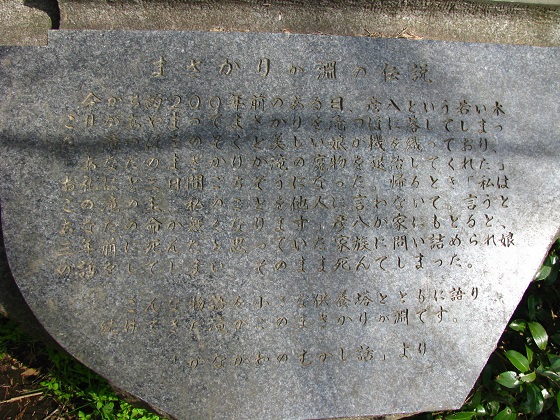

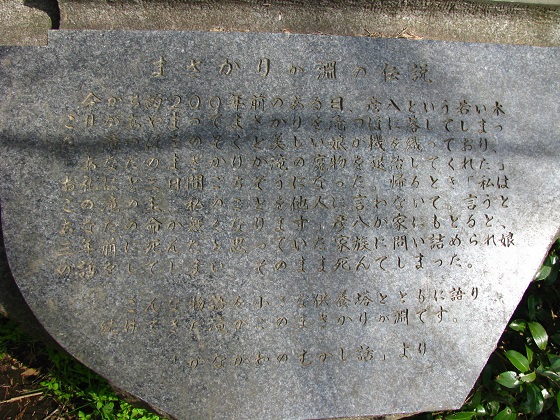

こちらの岸にも、民話のあらすじが刻まれた碑が置かれている。

滝見台から。

まさかりが淵の新緑。ちょうど桜が満開の頃。

まさかりが淵の紅葉はこちらのページへ。

供養塔。民話の主人公である彦八の供養塔としてこの地に移され、語り継がれている。

上流側の殿山橋から、再び森へ。

木道を渡って、登っていく。

登りきったところは四つ角。まっすぐ登ると子供広場。左に曲がって車止めの向こうへ。

いったん森が切れる。右は私道。左手を行く。

ここは森をもうひと歩きして、画像左上隅の出口から中村橋方面へ向かうことにする。

舗装路をまっすぐ行ってしまわずに、脇から登っていく。

上ったり下りたり。

カサカサッという物音につられてフッと見上げれば、外来種のタイワンリス。三浦・鎌倉から横浜市南部まで、分布を広げている。

サクラの花芽を、食事中。

上の出口から、中村橋方面へ。

森沿いの坂を下りきった先、交差する道は右へ右へと行く。

バス通りに出た。左方面は中村三叉路。

ここから右、シダレザクラの古木を見物しに宝寿院へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。