武州金沢八景、旧海岸線あるき

令和三年(2021)11月23日、横浜市金沢区南部から横須賀市北部へ。往時からは姿を変えて久しい埋立地、新たに生まれた海岸線、旧海岸線の地形の名残りをたどって歩く。

2.金沢園

金沢区柴町のカフェ金沢園。昭和初期の開業当時は旗亭(旅館、料亭)だった。当時のたたずまいを今に伝える古建築カフェは館内の見どころも多い。

旧「旗亭(旅館・料亭) 金澤園」。現在は「カフェ金沢園」として営業している。

金澤園の開業は昭和五年(1930)。公式サイトによると前身の料亭「満月」が大正五年(1916)に横浜(旧横濱駅・現桜木町駅界隈)にて創業している。現在の建物は金沢での開業時に東京より移築したもの(「かねざわの歴史事典」より)。

開業間もない昭和五年には与謝野鉄幹・晶子夫妻が訪れ短歌会を催した。昭和14年には俳人の高浜虚子が訪れ日本探勝会(句会)を催している。

昭和五年といえば湘南電気鉄道(現京浜急行)が黄金町から浦賀まで開通、金沢文庫・八景一帯が行楽地として脚光を浴びた頃。金沢への移転は行楽客の増加を見込んでの経営判断だったのだろう。昔の金沢園は割烹旅館の他に遊園地、大弓場などのスポーツ施設、貸しボート、釣堀、遊覧船などがあった。庭先は海に面しており潮干狩りや海水浴も楽しめたという。

玄関。

土日祝は午前8時30分より営業。朝一番はモーニングセット、ドリンク付きタルトが注文できる。

せっかく訪れたからには文化財建築の外観のみならず中をじっくりと見てみたい。朝食はすでに食べていたのでドリンク付きタルトを頂くことにして、館内を見学する。

玄関脇は昔の帳場。

正面に飾られている衝立。

上がり框(あがりかまち)。

書院障子を思わせる組子(くみこ)をあしらった意匠の、玄関脇の飾り窓。

「海軍航空技術廠支廠指定旅館」の看板。

金沢園の開業から二年後の昭和七年(1932)、海軍の航空技術の実験研究機関である海軍航空廠(かいぐんこうくうしょう)が夏島の横須賀海軍航空隊・追浜飛行場(現日産追浜工場)に隣接して横須賀市浦郷(日産追浜工場の南隣)に設立された。

その設立に携わったのは後に海軍航空本部長を務め、航空戦力の重要性を早くから説いていた山本五十六(やまもといそろく)。

時代としてはジブリ「風立ちぬ」にも描かれた零戦(零式艦上戦闘機。試作機段階では十二試艦戦)の設計技師として知られる堀越二郎が海軍から三菱内燃機(名古屋)に発注された「七試艦戦(昭和七年試作の艦上戦闘機)」の設計を「そいつの設計チーフをやりたまえ」と服部課長に促され、挑戦していた頃。

航空廠は昭和14年(1939)には海軍航空技術廠(空技廠)に名称を変更。組織の拡大に伴い、昭和16年4月には兵器部など一部の部門を移した支廠が磯子区釜利谷(現金沢区大川。文庫・八景駅間の総合車両製作所(旧東急車両製造)など)に開設された。

金沢園はその頃に空技廠支廠の指定旅館となったことになる。

参考「新横須賀市史別編軍事」「かねざわの歴史事典」

隣りの大入額には「金澤園さん江 横濱魚がし 本勘」と彫られている。「一」に「の」と書いて「可」の崩し字になるといい、そこに濁点を打つと「が」と読ませることになる。へぇ。

一階、カフェのスペース。古民家の梁を生かした内装に仕上げられた空間。

こちらでタルトのセットを注文の際、館内の見学について尋ねてみる。午前10時までは一階のカフェのみが利用でき二階の座敷はお客さんが入らないので、立入制限の部屋は別として自由に見学できる、とのこと。二階は10時以降も見学はできるそうだが、他のお客さんが食事に利用しているところを写真を撮って回るのはさすがに憚られる。

季節限定の「かぼちゃのタルト」。飲み物は温かい紅茶。

訪れたのはクリスマスのひと月前、アドベント(待降節)の季節。

タルトを美味しく頂いたら、先に二階へ。

二階の大広間。天井は格式のある部屋に用いられた格子状の「格天井(ごうてんじょう)」。広縁(ひろえん)の側の欄間(らんま)は「障子欄間」。

大広間は立派な書院造の座敷となっている。床(とこ)の間口(まぐち)は一間半(いっけんはん)。左手の床脇(とこわき)には「違い棚」と「天袋(てんぶくろ)」を設け袖壁には明かり取りの「狆潜り(ちんくぐり)」を開けており、オーソドックスでかっちりとした造り。

一方、右手には「地袋(じぶくろ)」などは設けていない。板一枚分の厚みがあり、畳面と同じレベルの踏込床(ふみこみどこ)や床框より高い琵琶床(びわどこ)とも違う。腰板(こしいた)を貼った意匠はオーソドックスな床脇とはちょっと異なる印象。

そして書院は棚板の奥行きがある「付書院(つけしょいん)」。

大広間の広縁は畳敷きになっている。襖を外せば大広間を更に広く使うことができる。

広縁の天井。

窓ガラスは画像ではちょっとわかりにくいが、歪みのあるレトロな板ガラス。

窓の外に広がる庭。その昔、庭の向こうには桟橋、そして海が広がっていた。

館内に展示されている「昭和十年代春期 金澤園全景図」。

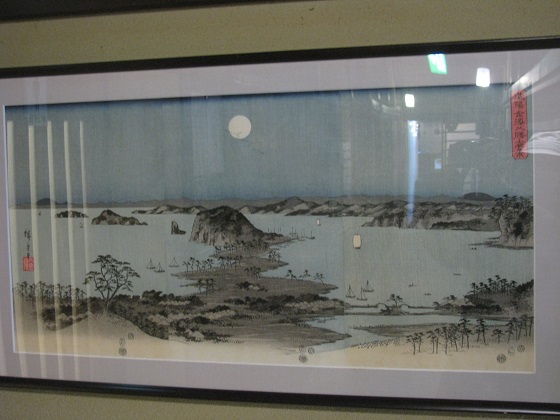

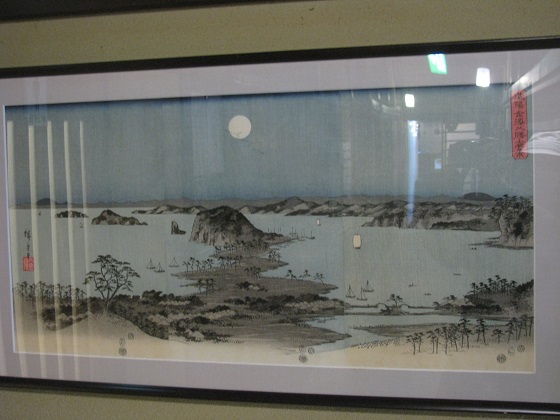

「武陽金沢八勝夜景 雪月花之内 月」(広重画)。

海に向かって延びる砂州は乙舳(おっとも)海岸、そして砂州の先に野島(のじま)。

景勝地「金沢八景」のうち「乙舳帰帆(おっとものきはん)」「野島夕照(のじまのせきしょう)」を真中に据えて金沢園近辺から眺めたのと同様の構図で描かれている。

畳廊下の側の欄間は「筬欄間(おさらんま)」。

二階の畳廊下。

畳廊下の天井。

続きの間。床の間の明かり取りに「下地窓(したじまど)」が開けられている。こちらは格式張らない、素朴な詫び寂びを感じさせる。

客間となる小座敷。こちらはかっちりとした書院造をデフォルメした瀟洒な数寄屋風書院(すきやふう しょいん)。扇形の窓を設け、床柱(とこばしら)の一方は中を抜いた意匠。

床柱や落とし掛け(おとしがけ。床の上部の横木)には角柱ではなく自然木を用いている。明かり取りの開口部も半月形。

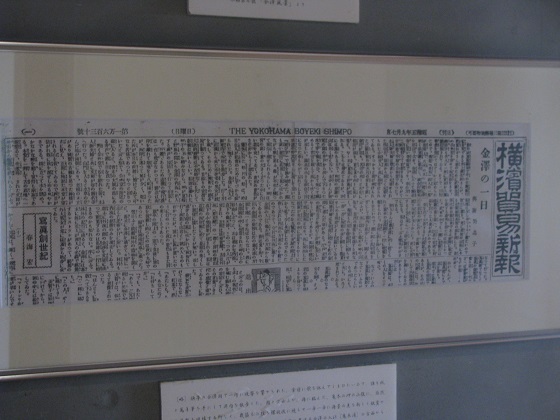

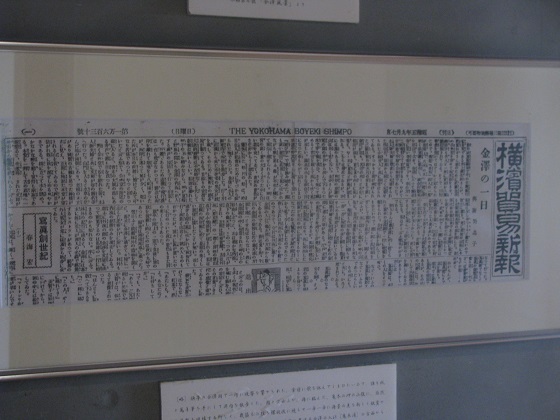

日刊紙「横濱貿易新報」昭和五年九月七日付の記事。「金澤の一日」と題された、与謝野晶子による紀行文。

同年の八月に与謝野鉄幹・晶子夫妻らが金沢園を訪れ、一行による短歌会が催された。

雑誌「冬柏」第七号より「金澤風景」。

短歌会で詠まれた短歌が載っている。小柴界隈を詠んだ歌を探してみた。

「命ほど大事ならぬど小柴の灯明滅すればさびし初秋」

先に二階座敷の見学を済ませたら、つづいて一階へ。

脱衣所と浴室。

陶器の洗面台。

入口の段差にはモザイクタイルのパターン模様。

洗い場にはモザイクタイル絵の富士山。そして色ガラスの窓。

タイル張りの浴槽の周りは岩風呂風に仕上げられている。こちらのモザイクタイル壁画は赤富士か。

照明と天井。

天井は二重天井の傘天井となっており、湯気抜きのスリットが開いている。

御手洗いは六角形のタイル張り。

洗面所。水回りもまた大正〜昭和初期のレトロモダン感があふれている。

金沢園を後にして「海の公園」へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。