大磯丘陵めぐり歩き

令和二年(2020)1月下旬、冬晴れの大磯丘陵を西から東へと歩く。

スタートは神奈川県二宮町(にのみやまち)・吾妻山公園。富士山を背景に早咲きの菜の花が咲き競う吾妻山に登る。

吾妻山(136m)からは中里口に下りて「みかんの花咲く道」を歩き鷹取山へ向かう。

鷹取山(219m)からは「関東ふれあいの道」を下って丘陵を歩き万田(まんだ)滝坂公園そばの湘南平登り口へ。

湘南平(しょうなんだいら。千畳敷、泡垂山・あわたらやま。180m)からは尾根を歩いて高来神社(たかくじんじゃ)から大磯駅に戻る。

2.吾妻山公園・中里口から鷹取山へ

早春の大磯丘陵めぐり歩き。吾妻山公園・中里口からは打越川(葛川支流)沿いに打越川緑道を歩いて二宮の街中を抜け、丘陵からの眺めが良いハイキングコース「みかんの花咲く道」へ。町境を超え、大磯町(おおいそまち)北部の丘陵を歩いて尾根伝いに鷹取山へと向かう。

吾妻山公園の中里口。時刻は午前10時半ごろ。ここから鷹取山へ、まずは県道の旧道を左へと進み二宮の街中を抜けていく。

葛川(くずがわ)に架かる萬年橋。

萬年堰(まんねんぜき)跡の標柱が立っている。

萬年氏は知足寺の前に屋敷を構えた(江戸後期の地誌「新編相模国風土記稿」では既に「跡」と記されている)当地の代官。慶長年間(1596〜1615)の頃に完成した灌漑用水を採取するための堰がこの辺りにあった。

「新編相模国風土記稿」巻之三十九淘綾郡之一によると郡内の河川を記した頁に「萬年堰 中里村より。宇田川(葛川の打越川合流点より下流の旧称)を堰入。同村及び二宮村の用水となせり。慶長中縣令萬年七郎右衛門高頼堀割の功を発せしかば名とす」とある。巻之四十淘綾郡之二・二宮庄中里村の頁にも「村内にて塩海川(葛川の打越川合流点より上流の旧称)を分水し当村及び二宮村の用水とす。萬年七郎右衛門高頼堀割し堰なればかく唱うると云」の説明がある。

東海道新幹線のガード下を通過。

県道中里交差点。

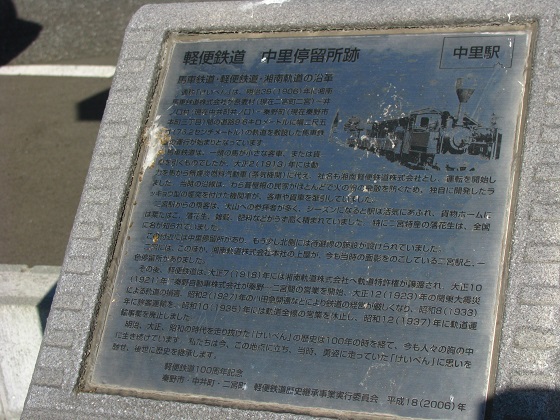

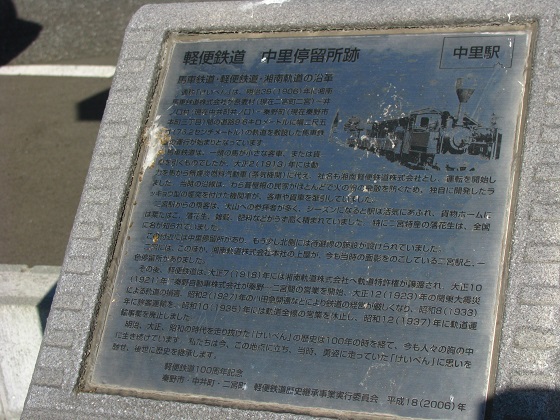

軽便鉄道中里停留所跡の案内碑。

現在二宮と秦野を結ぶ県道(旧秦野往還)には、明治後期から昭和初期にかけて軽便鉄道が通っていた。それは明治期に秦野の一大産業となった葉タバコの輸送を当て込んだものであった。大正二年(1913)には馬車鉄道から蒸気機関車となり輸送力も増強される。

しかしモータリゼーションの芽吹きという時代の流れのなかで大正九年(1920)には競合相手となる秦野自動車が設立される。大正12年(1923)の関東大震災もあって、事業は衰退していった。さらには東海道線からの大山詣り(秦野市蓑毛の裏参道)の旅客需要が昭和二年(1927)の小田急線開業により激減。軽便鉄道は昭和12年(1937)にその幕を閉じた。

参考「かながわの川(下)」

交差点を渡り、スズキの看板の脇に入って打越川沿いへ。

打越川(葛川支流)沿いをゆく。

小田原厚木道路の高架下をくぐる。

橋を渡り、打越川緑道へ。

川沿いの緑道は緑が丘地区の街路と立体交差しており、歩行者に優しい動線。

親水性を持たせた緑道。

緑が丘中央公園。

都市河川化の進んだ打越川にあって、昭和末期〜平成初期の市街地開発に合わせて水遊びのできそうな水辺が再生されている。

日時計。

公園案内図。

奥に見える橋を渡り、打越川の右岸(下流に向かって右側の岸)を進んでゆく。

突き当りを左折。

緑が丘西バス停の先を右に入る。

しばらく進むと更地が広がっている。

資材置場の角を右に入り、橋を渡る。

大きくカーブしながら登っていく。

湧き水の水場。

水場の角を右に入って登っていく。

湘南オリーブ試験圃場の看板。

資材置場手前の更地を見下ろす。

「みかんの花咲く道」と名付けられた、丘陵のハイキングコース。

丘の上にちょこっと頭を出す富士山。

箱根の山々。

緑が丘の街の向こうに先ほど歩いてきた吾妻山(136m)が見える。

送電線の下を通過。

山茶花も咲く、みかん山の小径。

送電線の向こうに姿を見せる大山。

小屋の脇を通過。この辺りは脇道が多いので地理院地形図などの詳細な地図があったほうが安心。

ここまでくると、振り返り見る富士山の姿が大きい。

再び送電線の下を通過。

二宮町(にのみやまち)から大磯町(おおいそまち)に入るあたりで、バス通りが見えてくる。

バス通りに出たら左折。

大山、丹沢。

富士。

西久保福祉館前バス停。

レイクウッドゴルフクラブ・平塚富士見カントリークラブの青看板前で右折。

道を下っていく。

突き当りに再びゴルフ場の青看板。右へと進む。

黒岩公民館前バス停。二股の道は左へ。

池之神社。

「新編相模国風土記稿」巻之四十淘綾郡巻之二二ノ宮庄黒岩村の頁には「池之明神社。鎮守とす、・・神鏡一面を安ず、裡に宝永四年の銘あり。曰く、鏡水山池之大明神 宝永四年戊子五月吉祥日」とある。

大磯丘陵の地では古来より豊かな湧水が鏡のような池を創り里に恵みをもたらしてきたのであろう。

森の奥へと進んでいく。

右手に橋、左手は上り坂の分岐。ここは左手を登る。

ちなみに右手の橋を渡った先は谷戸川渓谷沿いの道。

谷戸川渓谷は大磯町生沢へと流れ下り不動川、葛川へと合流していく。

分岐を少しばかり進むと、湧き水。

ゴルフ場の橋の下をくぐる。

上吉沢(かみきちさわ)配水池。

配水池のフェンスに「関東ふれあいの道 土屋南平橋(つちや なんぺいばし)」の道標が掲げられている。

これは大磯町月京(おおいそまち がっきょう)から鷹取山を経て秦野市・南平橋までを結ぶ「関東ふれあいの道 8.鷹取山・里のみち」の道標。

ここを直進せずに右折すると、鷹取山への道となる。

右手にゴルフコースを見ながら進む。

案内板と道標。

こちらは平塚市のハイキングコース「湘南平・霧降り渓流のみち」の案内板。

ここは「湘南平・霧降り渓流のみち」の起点・終点となる。

緩い尾根道を進む。

鷹取山(219m)山頂・鷹取神社に到着。時刻はお昼の12時半ちょっと前。

拝殿。

由緒の案内板によると鷹取神社の創建は奈良時代の天平年間と伝わる。鎌倉幕府の史書「吾妻鏡」には生沢・直下社(なおもとやしろ)の記述がみられる。

鷹取山は古くは栗原山などの名があり、鷹取山となったのは家康が中原(平塚)で鷹狩りを行った際に鷹がここまで飛来したことによる、とある。そうしたこともあってか建物に残っている江戸時代初期の棟札には鷹取直下社の名がみられる。また祭神が富士浅間信仰(ふじ せんげん しんこう)の木花開耶姫(このはなさくやひめ)であることから江戸中期から明治初頭までは鷹取浅間社と呼ばれた。

鷹取山を下山、丘陵歩きを経て湘南平へと向かう。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。