三浦半島横断、展望の山から海へ

平成30年(2018)12月上旬の週末、三浦半島のほぼ中央にそびえる好展望の山を歩く。

R横須賀線・衣笠駅を出発、衣笠山(衣笠山公園)から衣笠城址を経て三浦半島最高峰・大楠山(241m)へ。大楠山山頂からは前田川遊歩道を下り秋谷の立石へと巡っていく。

2.衣笠山公園から衣笠城址へ

三浦半島を横断する山歩き。衣笠山公園から衣笠城址を巡る。衣笠城は平安後期の坂東平氏の武士団「三浦党」の嫡流である三浦氏の重要な拠点だった。

衣笠山(134m)山頂の衣笠山公園展望塔。

展望塔を巻く道から衣笠城址へ向かう。時刻は午前10時45分ごろ。

木段の整備された山道。

下り始めて10分ほどで県道へ。

衣笠城址へは「三浦縦貫道路」分岐の擁壁に付けられた階段から上がっていく。

横断歩道を渡った先に階段が見える。

登り口に立てられた、迂回路のお知らせ。

衣笠城址の先は横浜横須賀道路を跨ぐ橋から大楠山山頂へと続く尾根道があるが、ごみ処理施設の建設中は通行止め。

山道を登っていく。

道標の立つ分岐。

ここから衣笠城址へは緩く下っていく。

なお分岐から登る道は衣笠城址へ寄らずに大楠山へと向かう山道だが、地理院地形図にも載っていない尾根道(いわゆるバリエーションルート)なので山慣れない人は立ち入らない方がいい。

城址へ。

三浦丘陵らしい、凝灰岩の露出した山道。

右手の盛り上がった上に石塔らしきものが見えたので寄ってみる。

建っていたのはお稲荷さんの石祠。

道に戻って振り返ると、石祠は大きな岩の上に建っていた。

午前11時15分過ぎ、衣笠城址に到着。

「三浦大介義明公八百年記念碑」が建っている。

三浦大介義明(みうらのおおすけ よしあき)は平安末期の武将。古くから源氏に付き従っていた三浦氏は、源頼朝の旗揚げ(治承四・1180)に際して頼朝に呼応する。

三浦氏は坂東平氏(祖は平良文)の流れを汲む名門の大武士団「三浦党」の嫡流。相模国三崎荘(三浦市)を本拠とし、荘園を管理する在地の長として「三浦介」(みうらのすけ)と称した。一族の長老であった義明は自らを「大介」(おおすけ)と名乗った。

衣笠城は三浦氏の重要拠点となった山城。衣笠合戦(治承四・1180)の頃には経塚が築かれており、この城は一族の聖地という意味合いもあった。

頼朝は伊豆にて打倒平家の旗を揚げ、京から伊豆に赴任していた平(山木)兼隆を討ち取る。続けて石橋山にて大庭景親(坂東平氏の流れを汲む「鎌倉党」の一族)の大軍と対決するも大敗、湯河原山中(椙山)を命からがら逃亡する。その際、三浦勢は頼朝の援軍に向かったものの悪天候に阻まれ酒匂川を渡ることができなかった。

石橋山での頼朝敗走を受けて本拠地へ戻る途中、三浦氏の軍勢は小坪(逗子市)にて畠山氏の軍勢とちょっとした行き違いから小競り合いとなった(小坪合戦)。畠山重忠もまた坂東平氏の流れを汲む「秩父党」の重鎮。のちに頼朝の重臣となる重忠は、当初は父の重能(しげよし)が京で平家に奉公していたため平家方に付いていた。

小坪合戦で三浦方に手勢を討たれた重忠は、大軍勢を三浦の地へ差し向ける。三浦氏は怒田城(ぬたじょう)と衣笠城のいずれで敵勢を迎え撃つか軍議を開き、最終的に義明の決断により由緒ある衣笠城で畠山勢を迎え撃つこととなった。

しかし畠山勢は大軍。劣勢の三浦勢は長老の義明が衣笠城に留まり他はここを脱出、義明は討死する。城を出た三浦勢は怒田城下の舟倉(古久里浜湾)あたりから舟で安房に逃れていった。

安房の地で三浦一族は真鶴を脱出した頼朝と再会。そこからは頼朝による平家追討の史実が大展開していくこととなる。

案内板の後方、左手に大きな岩。

上がっていくと、衣笠城址の碑が建っている。

奥の柵の向こうは、先に見た稲荷の石祠が建つ大岩。

城址碑の傍らの大岩が、「物見岩」。

物見岩を回り込むように下りると、「遺物発掘処」と刻まれた碑が建つ。この辺りから経筒などが出土した。

物見岩を背にして、平場を見渡す。

左奥に物見岩。

平場の先にも、幾つかの碑が建っている。高い側の段の奥へ。

平場を振り返り見る。

奥に建つ「御霊神社」の祠。

祠の脇には大正時代に衣笠城址を公園として整備するために尽力した地元の名士の記念碑。

さらに下には「三浦氏累代碑」。漢文が刻まれている。

低い方の段には「蔵王権現社及御霊社遺蹟」と刻まれた碑。

標柱脇の木段を下っていくと、大善寺(だいぜんじ)を経て大楠山への道に通じる。

大善寺の建つあたりから下手が衣笠城の正面である大手口(おおてぐち。追手口)の側となる。そして先の平場が最奥の「詰の城(つめのしろ)」とされ、背後の高みに物見岩がある。

「神奈川中世城郭図鑑」によると、主郭となるこの辺りから大手口へと下る尾根の突端には尾根を分断する堀切(ほりきり)の遺構が確認されている。

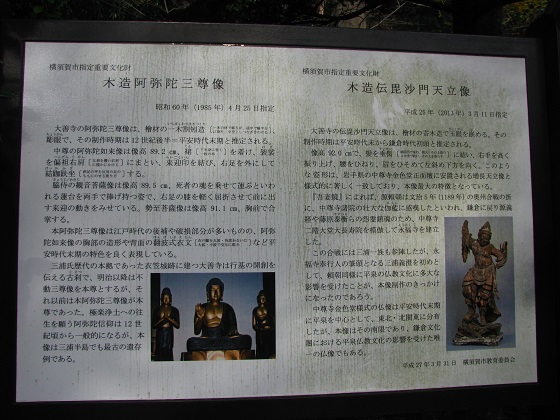

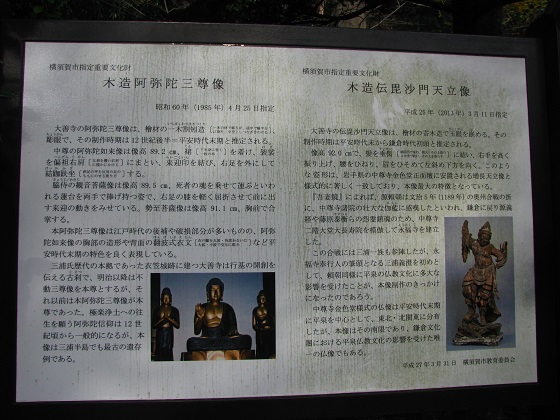

大善寺。

大善寺御本尊などの案内板。

大善寺脇の階段を降りて右へ登って行くと、大楠山への道。そちらの道が衣笠城の裏手となる搦手口(からめてぐち)に通じていたようだ。

衣笠城址から大楠山へ向かう。時刻は午前11時50分ごろ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。