伊豆山権現から十国峠、鎌倉将軍家の足跡

平成30年(2018)4月最初の週末、熱海・伊豆山(いずさん)温泉へ。古湯「走り湯」のある伊豆山浜から伊豆山神社本殿、本宮へと登る。本宮からは岩戸山(いわとやま)へ登り、日金山(ひがねさん)、十国峠と巡って湯河原温泉へ下山する。

5.岩戸山から日金山・十国峠へ

伊豆山(静岡県熱海市)を巡る山歩き。岩戸山からは日金山東光寺、十国峠へ。神話の時代、日金山と伊豆山は一体だった。十国峠には鎌倉三代将軍源実朝の歌碑が建つ。

岩戸山山頂。標高734m。

十国峠・日金山から岩戸山までを往復するハイキングコースは、十国峠までケーブルカーで上がって来た観光客の人たちにとっても歩きやすい道。

眼下に広がる熱海の街、相模湾、東伊豆(網代〜川奈)の岬。そして伊豆大島、初島(はつしま)に高速船の航跡。

午後2時ごろ、岩戸山を出発。山頂から「近道」とされる道を日金山・十国峠へ向かう。

「近道」とされる道は若干の岩混じりの道。

道が合流するところに道標が立つ。

右のハイキングコースは山頂を巻く道の途中から木段で緩やかに山頂に上がる道。

なお巻道は山頂への木段の道を分けたその先(伊豆山神社方面)は通行できない。伊豆山神社に向かうには山頂に上がってから傾斜のややきつい登山道を下っていく。一方、伊豆山神社方面からの登山道は巻道への分岐自体が通行止にされている。

なだらかな尾根道が続く。

クロマツの並木になった。

海に近い山の尾根によく似合う、クロマツの並木。

馬酔木(アセビ)の大きな木。

満開のヤマザクラ。

こちらはマメザクラか。

マメザクラは小さな花を下向きにつける。

「笹の広場」に到着。午後2時20分過ぎ。

新しい道標。

「行き止り(注意)」とあるのは送電線の巡視路(作業道)。至れり尽くせりだ。

岩戸山ハイキングコース案内図。

この案内図は同じものが伊豆山神社本宮(奥の院)側にも掲示されている。ただ、図に示されているコースのうち本宮(奥の院)から岩戸山登山口までの区間は通行禁止となっており、本宮側に立っていた案内図では白く消されている。

広場の先は相模湾の眺望が大きく開ける。

伊豆大島の眺めがいい。広場の傍らには石仏。

「三十五町目」と刻まれた石仏。

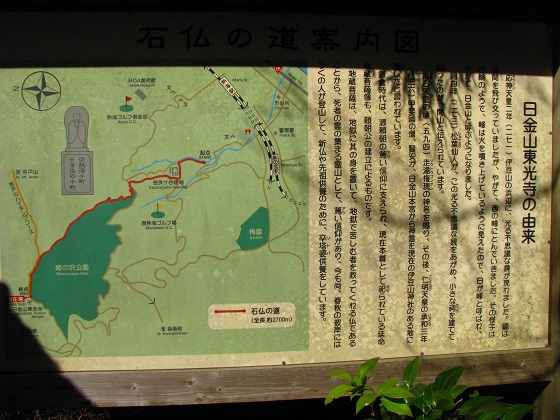

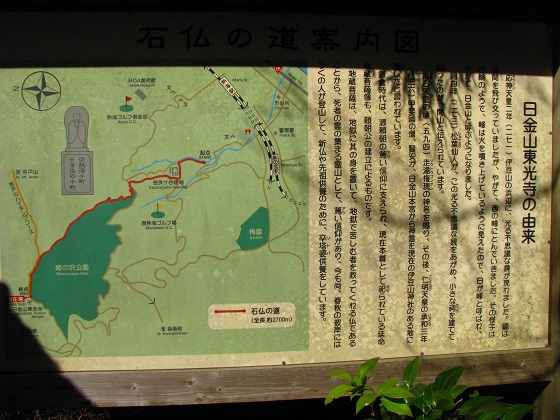

これは日金山東光寺(ひがねさんとうこうじ)への参詣路の丁仏(丁石)。日金山への参道は各方面から延びてきているが、熱海側の土沢(とさわ)口から登ってくる参詣路は「石仏の道ハイキングコース」として整備されている。

日金山東光寺への道標。

末代上人の宝篋印塔への案内もある。

日金山へ。

石段が現れると、そこに宝篋印塔が建っている。

末代上人(まつだい しょうにん)の宝篋印塔(ほうきょういんとう)。建立は文化十一年(1814)。

頂部の相輪は欠損している。

末代上人は平安後期の僧。山岳修験霊場として名を馳せた伊豆山権現で修業し、富士登拝を重ね富士山に一切経を奉納した。後世になって「末代上人一千年遠忌」にあたり般若院(当時の伊豆山権現別当)の住職が宝篋印塔を建立した、とある。

もう少し進むと、「さいの河原」と称する石仏群。

賽の河原を過ぎて進んでゆく。

泉・湯河原方面の分岐。午後2時35分ごろ。

分岐に立つ、三十九町目石。

少し進むと四十一丁目。こちらは湯河原側からの参詣路の丁仏。

木橋を渡る。

日金山東光寺(ひがねさん とうこうじ)に到着。時刻は午後2時40分ごろ。

日金山頂上の石仏。大正三年(1914)と刻まれている。

本堂への参道。

東光寺の由来を記した案内板。案内図の赤い線は土沢(とさわ。熱海市)側からの参詣路。

傍らには詳細な解説板もある。

神話の時代、伊豆山権現と日金山は一体だった。

東光寺や伊豆山神社に掲示されている案内板によるとその起こりは走湯山縁起にみられ、応神天皇二年(271)に遡る。相模国唐浜(現神奈川県大磯)に光る鏡が出現。松葉(しょうよう)仙人がこの鏡を崇め大磯の高麗山(こまやま)に祠を建てたのが伊豆権現の発祥となる。

仁徳天皇の御代、松葉仙人は神鏡を伊豆山(日金山)に移し、社殿を造立した。神鏡が日金山に飛来する様子は「日輪の如き」と表され、峰が火を噴き上げるような様が「火が峰(ひがね)」と呼ばれ、後に日金山と称されるようになったという。

後に社は伊豆山神社本宮社の地に移った。推古天皇二年(594)には「走湯権現」の神号を賜り、承和三年(836)には甲斐の僧賢安が現在の伊豆山神社の地に社を建てたとされる。

明治期の地誌「増訂豆州志稿」巻之十一仏刹三では賀茂郡日金山東光寺の項において「往昔延喜式内火牟須比命(ほむすひのみこと)神社(今伊豆山神社)鎮座ノ地也」と記されている。

鎌倉時代には日金山は頼朝の信仰に支えられた。頼朝は堂宇を再建し寺領を寄進、中世以降の日金山は地蔵信仰の聖地として栄えていく。地蔵菩薩は六道(ろくどう。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天)を輪廻し苦しむ魂を救う仏。日金山は「死者の霊の集まる山」として伊豆、相模から駿河、三河にわたって参拝者を集めた。

東光寺本堂。本尊は延命地蔵菩薩。

深く苔むした石仏。

本堂脇から十国峠へ向かう。

幟旗が続く参道。

こちらにも「さいの河原」。

死者の霊を慰める風車がカラカラと回っている。地蔵信仰の霊場、日金山。その空気は、何処かうら寂しい。

さらに上っていく。

公益財団法人・熱海日金山霊園。

隣りには広大な「姫の沢公園」が広がる。

十国峠へは霊園入口脇の坂から上へ。

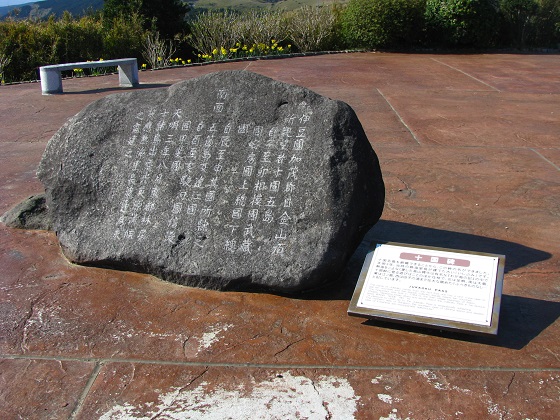

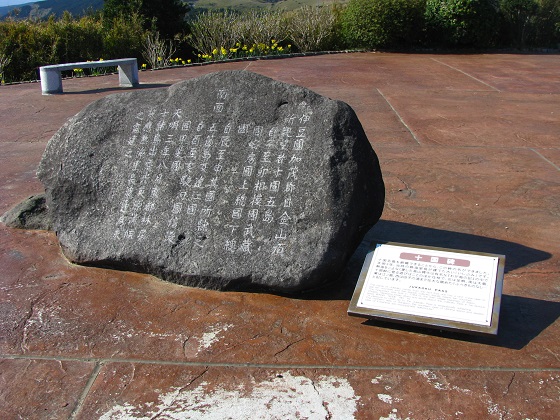

登っていくと風景がガラリと変わり、広々とした芝生の草地がパーッと広がった。左手に見えるのは鎌倉三代将軍・源実朝の歌碑。

海を見下ろす地に歌碑が建つ。

「箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ」。「沖の小島」は初島(はつしま)を歌ったものとされる。

この地は鎌倉将軍家による「二所詣(にしょもうで)」の途上の地となる。二所詣は伊豆山権現、箱根権現を篤く信仰した頼朝により始められ、以来歴代将軍が踏襲した。二所詣はのちに三嶋明神が加えられ、三所詣となっている。

二所詣の経路は、研究成果としては湯坂路(ゆさかみち。中世の東海道箱根路)を登り芦ノ湖畔の箱根権現から宿場の芦川(あしかわ)、外輪山の鞍掛山(くらかけやま)へと進む。鞍掛山からは尾根伝いに日金山に進み、日金山からは岩戸山への尾根伝いに伊豆山権現に向かう。以上のルートが二所詣での道ではないかとされている。

伊豆大島と東伊豆。

十国峠ケーブルカーのりばに、雄大な富士。

のりばまでは近いようでいて意外と歩く。

最後のひと登り。

午後3時10分ちょっと前、十国峠に到着。標高771m。ガラス張りの楕円形展望台となっている十国峠駅は、十国峠のシンボル。

十国碑。碑には天明三年(1783)と刻まれている。

十国峠はその昔、「丸山(十州峰)」と呼ばれた。

「増訂豆州志稿」巻之四山岳の日金山の項には「・・伊豆の御山の西に聳ゆ、最高峰を丸山と云。この峰に登れば尤(もっと)も遠望に宜し・・相、武、上下総、房、駿、遠、信、甲、豆也、故に亦(また)十州峰とも称す・・」とある。

どっしりとした山容の箱根火山中央火口丘・駒ケ岳(1240m)。ロープウェイ頂上駅がちょこっと見える。奥には箱根最高峰の神山(かみやま。1438m)。

外輪山の大観山から延びる尾根上のピークに建つ、箱根レーダー局の航空路監視レーダー塔。

谷間に延びる、奥湯河原の温泉街。奥には三浦半島。

相模湾に突き出した鶴の首のような、真鶴(まなづる)半島。奥には三浦半島、房総半島。

西に目を転ずると、十国峠で最も知られた眺め。手前に愛鷹(あしたか)連山、そして富士。

雄大なすそ野を広げた富士山。

愛鷹連山の南には駿河湾が広がる。

駿河湾を一望。沼津の奥は西浦から内浦・静浦といった、西伊豆の内海。

美しい入江。手前には鷲頭山(わしづさん、わしずやま。392m)を始めとした「沼津アルプス」の山々。低山とはいえかなりの起伏だ。

玄岳(くろたけ。798m)に向けて、たおやかな尾根上を伊豆スカイラインが延びていく。その奥には万三郎岳(ばんざぶろうだけ。1406m)を最高峰とする伊豆半島の屋根・天城連山。万三郎岳から稜線を右へ、高度を落とした鞍部(あんぶ)が「あなたと越えたい」天城越(あまぎごえ。天城峠)。

伊豆半島ジオパークの解説板。

この地は日本列島のなかでも三つのプレート(地球を覆う殻)がひしめき合う境界上にある。

日本列島は大きく分けて西日本の「ユーラシアプレート」、東日本の「北米プレート」がくっついたところにある。両者の境目が埋まった周辺が「フォッサマグナ(大きな溝の意)」と呼ばれる。

そこへ南の海から陸地が「フィリピン海プレート」に乗ってやって来た。始めに500万年くらい前、海底火山だった丹沢山塊が衝突。続いて150万年くらい前、こちらも海底火山の伊豆半島が衝突、丹沢山塊を隆起させた(丹沢最高峰は蛭ヶ岳、1673m)。

これはまるで、インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突してヒマラヤ山脈が隆起したという学説のミニチュア版といった感じ。

駿河湾側の深い溝(駿河トラフ)と相模湾側の深い溝(相模トラフ)、そして南海トラフがちょうど「フィリピン海プレート」の縁となる。

一方、陸地の側は静岡県側で富士川断層、神奈川県側で国府津(こうづ)・松田断層と内陸部の神縄(かんなわ)断層などが大体の境となる。それらの延びた先は富士山に消えてゆく。

あの伊豆半島が丸ごと動いてきて「ぐしゃっ」とくっついたのかと思うと、何とも壮大な話だ。

参考「南の海からきた丹沢‐プレートテクトニクスの不思議」

十国峠を後にして、湯河原へ下山する。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。