伊豆山権現から十国峠、鎌倉将軍家の足跡

平成30年(2018)4月最初の週末、熱海・伊豆山(いずさん)温泉へ。古湯「走り湯」のある伊豆山浜から伊豆山神社本殿、本宮へと登る。本宮からは岩戸山(いわとやま)へ登り、日金山(ひがねさん)、十国峠と巡って湯河原温泉へ下山する。

3.伊豆山神社と子恋の森

熱海伊豆山の山歩き。伊豆山権現は頼朝を支援し、頼朝は伊豆山権現を崇敬した。伊豆山境内の森は「子恋の森」と呼ばれ、清少納言の枕草子やその父・清原元輔の和歌にその名が見られる。登山道を登っていくと本宮。

2.伊豆山浜から八百三十七段を般若院、伊豆山神社へはこちら。

伊豆山神社本殿に到着。標高167m。時刻は午前11時10分ごろ。

手水舎には紅白の龍。「赤白二龍(せきびゃくにりゅう)」という。

解説板によると赤は火を表し白は水を表す。その尾を箱根・芦ノ湖に漬けその頭は日金山(ひがねさん。伊豆山)地底に臥し、火と水の力で温泉(走り湯)を生み出す守護神、とある。

雷電社(若宮)。

「吾妻鏡」(あづまかがみ。鎌倉幕府の史書)に「光の宮」の別名があり、政治を司り導く神として頼朝以降足利そして徳川と崇敬が続いた、とある。

雷電社の前の「光り石」。

高麗山(こまやま。神奈川県大磯町)よりやって来た神様の降り立つ石、とある。

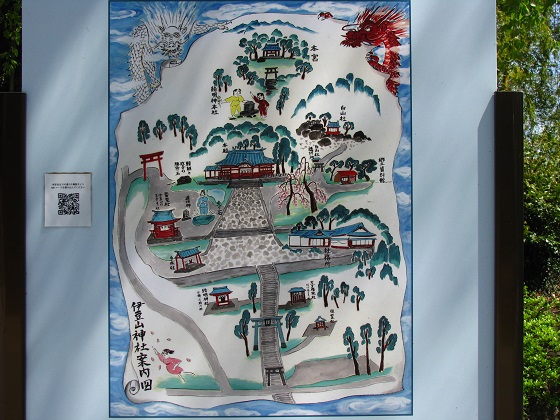

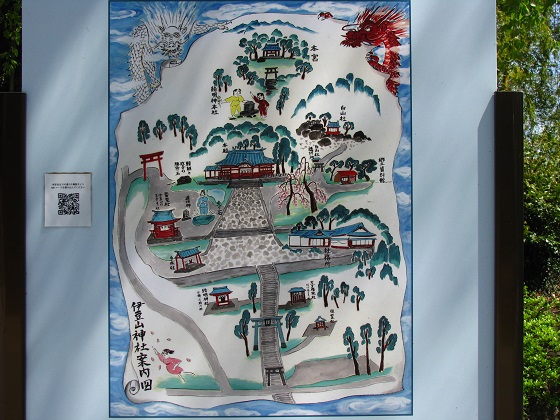

境内案内図。

本殿。そばには由緒を始めとした略記が掲げられている。

祭神の伊豆大神(いずおおかみ)は「走湯山縁起」によれば応神天皇の御代に大磯(相模国。現神奈川県)の海に出現し、仁徳天皇の御代に日金山(ひがねさん)に飛来し祀られた。その神威の源は霊湯「走り湯」にあることから、伊豆山権現を「走湯(そうとう)権現」とも呼ぶ。

伊豆山の神域は伊豆山浜の「走り湯」から本殿背後の「子恋の森(こごいのもり)」、岩戸山、日金山へと連なる。

山々は古くから山岳修験霊場として名を馳せ、平安後期には末代上人(まつだいしょうにん)が伊豆山に修行。富士登拝を重ね、富士山に一切経を奉納した。後で訪れる岩戸山〜日金山のハイキングコースには後世に末代上人を祀った宝篋印塔(ほうきょういんとう)が建てられている。

平安末期には頼朝と政子が信仰を寄せた。大願成就した頼朝により、伊豆山権現は箱根権現とともに鎌倉将軍家による「二所詣(にしょもうで)」の聖地となる。

軒唐破風(のきからはふ)の向拝(こうはい)周りには色鮮やかな極彩色(ごくさいしき)の彫り物。

龍、そして鯉の滝登り。

「登り鯉転じて龍となり天に昇る」漢代の故事を題材とした彫り物は、頼朝を頂点とした立身出世の霊験あらたかな伊豆山神社に相応しい。

木鼻(きばな)は獅子鼻と象鼻。波頭を駆けるのは麒麟か。

頼朝と政子の腰掛石。

裏参道の鳥居。奉納者の名をよく見ると、あの人の名が。

伊豆山郷土資料館の脇から本宮社へ向かう。時刻は11時30分ごろ。

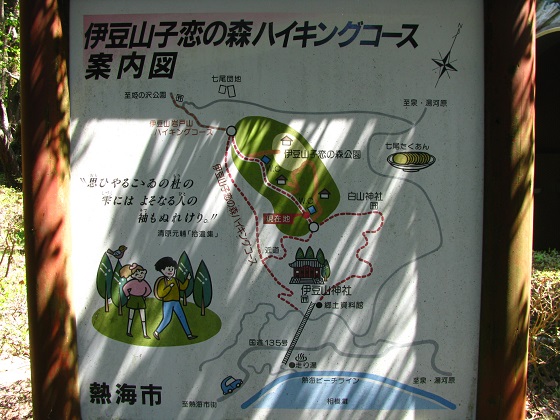

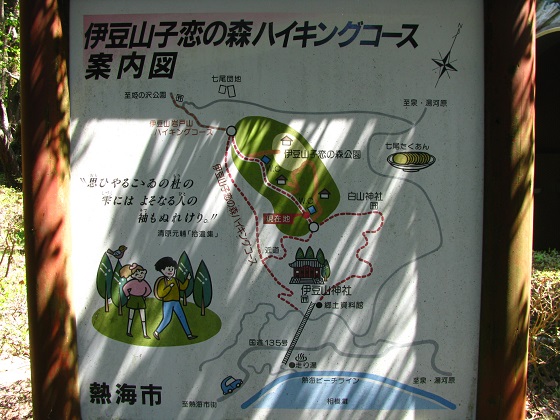

子恋の森(こごいのもり)公園の案内板。

本殿から子恋の森公園までは参拝路を始めとして幾つかのハイキングコースが整備されている。公園の先をさらに上っていくと本宮。

参拝路入口の鳥居、そして白山神社の遥拝所。遥拝所は本社まで登れない人が拝む処。

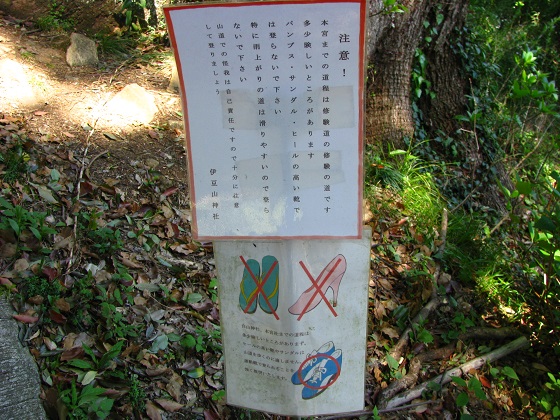

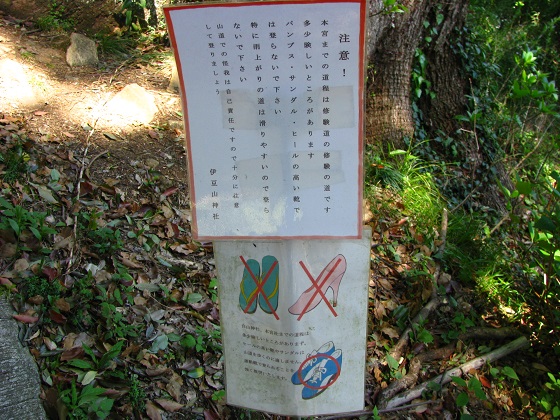

参拝路の案内。

この先に白山神社本社と結明神社(むすぶみょうじんしゃ)本社、そして伊豆山神社本宮が鎮座する。ここから本宮までは45分、とある。

注意書き。

ハイキングコースというと軽いイメージを持つ人も多いが、参拝路は登山道。

登り始めの、クスノキの大樹。

山道を登る。

山道が岩混じりになると白山神社本社は近い。

白山神社本社。石蔵谷と呼ばれる地に鎮座する。

縁起によれば聖武天皇御代の天平元年(729)、祭主が伊豆山権現に祈願したところ「白山の神威を頼むべし」と神託があった。ときに猛暑の頃。一夜にして石蔵谷に雪が降り積もり、病にある者がこれを舐めたところたちどころに平癒した、という。

祠の前を通って参拝路(ハイキングコース)が続く。

祠の背後には大岩と巨木。

子恋の森公園までもうひと登り。

子恋の森公園の園路に出た。巨大な切株のような建物はトイレ。

伊豆山子恋の森(いずさん こごいのもり)ハイキングコースの案内図。

案内板には「思ひやるこゝゐの杜の雫にはよそなる人の袖も濡れけり」の和歌(拾遺集)。

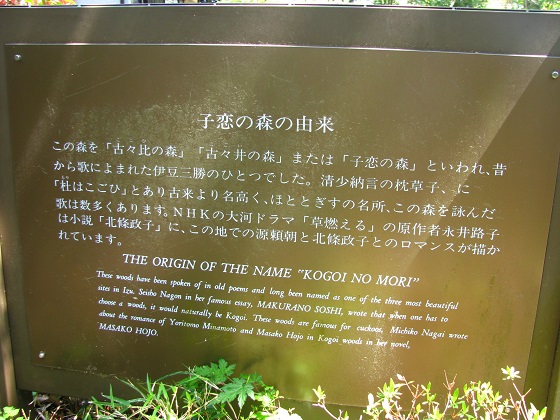

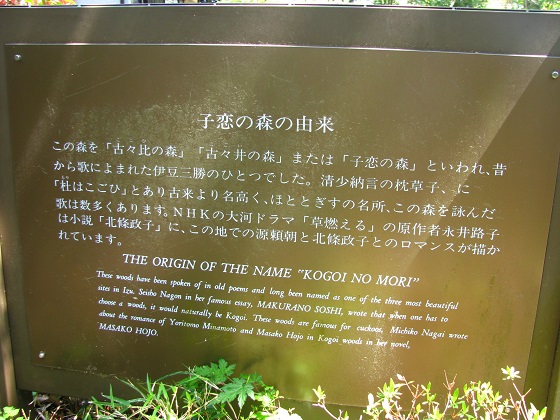

平安中期の歌人・清原元輔(きよはらのもとすけ。清少納言の父)も歌に詠んだという、子恋の森。その名はカップル向けに狙って付けた名のようでいて、実はかなりの由緒がある。

園路を進む。

途中に稲荷社。このあたりの地域稲荷か。

まもなく園路は終わり。

「子恋の森」の由来。

こちらには清少納言が枕草子「森は○○」の段に「こごひの森」を挙げた、とある。御父上の影響かな。

大河ドラマ「草燃える」の原作者永井路子は、先ほど般若院の手前で見てきた石橋の「逢初橋(あいぞめばし)」での政子と頼朝のロマンスのエピソードを、敢えて作中に盛り込んだ。

公園出口。

伊豆山神社本宮の先、岩戸山ハイキングコースの案内図。

本宮社から先のコースが白く消されている。これについては後ほど触れる。実朝の和歌については十国峠で。

こちらは新たな岩戸山ハイキングコースの案内図。こちらについても併せて後ほど。

送電線鉄塔の辺りからが本宮への最後の山道。

本宮への道は左の石段を上がる。

なお、本宮へ参拝せずに岩戸山ハイキングコースに向かう場合はこのまま舗装路をまっすぐ進む方が近い。

鳥居と石祠は結明神社(むすぶ みょうじんしゃ)本社。

掘れた山道を進む。

鳥居が見えたら本宮に到着。時刻は12時10分ごろ。

伊豆山神社本宮社。標高392m。

案内板によると本宮社は仁徳天皇の御代に日金山(ひがねさん)に祀られた神鏡が後の世に移されて祀られた地、となる。承和三年(836)には現在の伊豆山神社の地に遷座したので、この地は本宮となった。

かつては多くの堂宇が建ち並んでいたというが、江戸時代後期の野火により全焼。現在は鳥居と拝殿のみとなる。

境内は小広い。

伊豆山神社の森めぐりはここまで。子恋の森公園に引き返し、別のハイキングコースをたどって本殿まで戻るもよし。あるいはこの先(岩戸山ハイキングコース)をしばらく歩いた先の「七尾団地」バス停からバスで熱海駅に戻るもよし。

ここからは登山・ハイキングの「岩戸山ハイキングコース」へと進む。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。