梅(ウメ)

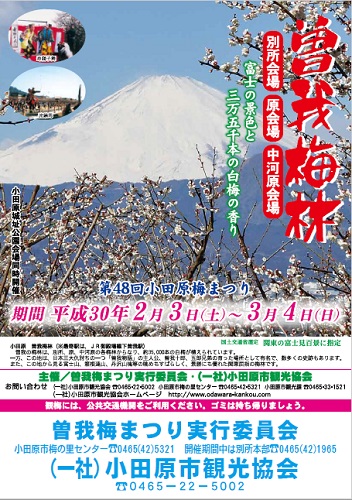

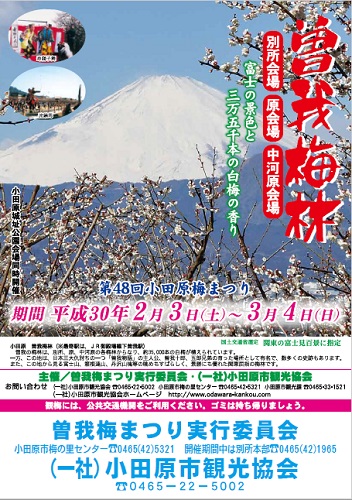

平成30年(2018)の2月、小田原市・曽我梅林(そが ばいりん)へ観梅に行く。

曽我梅林

曽我梅林は小田原市・曽我丘陵の麓に広がる広大な梅林。小田原名産の梅干しに加工する実を採るための実梅が大半となる。高台に登ると白梅の真っ白な梅園が眼下に広がり、霞か雲海を思わせる光景は素晴らしい。

この年は年明けから気温の低い日が続き、梅の開花は大幅に遅れた。

はじめに2月10日、早咲きの梅が咲き始めて間もないころの梅林へ。このときは石井醸造(上大井)の酒造見学と併せて、主に曽我山中腹・見晴台からの梅を観に行く。

続いて2月24日、低地の梅が咲き揃ってきたころに再び梅林へ。遅咲きの枝垂れ紅梅もほぼ満開となった。こちらは松田山の河津桜も併せて巡った。

2月10日の観梅

2月10日、JR御殿場線・下曽我(しもそが)駅。時刻は午前10時半頃。

小田急線経由であれば新松田・松田駅から三駅、東海道線経由であれば国府津(こうづ)駅から一駅。万が一電車に乗り遅れた場合でも下曽我駅〜新松田駅、下曽我駅〜国府津駅の路線バス(富士急湘南バス。ICカード利用可)が利用できる。梅まつりの時期には通常ダイヤに加えて臨時便も多く出ている。

酒蔵見学の前、午前中から昼過ぎまでは曽我梅林(別所梅林会場)の観梅ウォーク。13時ごろに、ひと駅隣の上大井駅(酒造見学の集合場所)に移動するために下曽我駅へ戻る。電車は1時間に1本なので時間厳守。

歩き始めに、駅からすぐの「梅の里センター」(小田原市役所下曽我支所)に寄り道。駅前に戻ってから横浜銀行の脇を抜ける道を進み、曽我山・見晴台へと向かう。

県道・曽我原交差点に出る手前、梅林への案内板。画像は花が咲き揃ってきた2月24日のもの。

2月10日の時点では原会場・別所会場ともまだ咲き始めて間もないころだったのでこちらには寄らずにこのまままっすぐに県道・曽我原交差点に出て、県道沿いを進んでいく。

県道を歩いて下曽我小学校入口、別所梅林バス停を過ぎていく。

曽我山への登り口となる「昇珠園」角の少し先、側道に入った民家の庭先に立つ枝垂れ紅梅の大樹。まだほとんどが蕾で、見頃はもう少し先。

桜であれば開花宣言が出たばかり、といった程度。

昇珠園の角から見晴台へ登っていくと、途中にクスノキだかタブノキだかの常緑樹の大木がそびえている。樹齢200年は軽く越えていそうだ。

曽我山の山裾に広がる梅林は梅の実を収穫するための梅林。早咲きの実梅である「十郎」がいち早く咲き揃う。

広めの農道を横切り、さらに山の中を上っていく。

収穫用のモノレール。

見晴台の手前、眺望が開けた。眼下に広がる、小田原の街と相模灘。

左手に箱根連山・明神ヶ岳(みょうじんがたけ。1169m)のどっしりした山容。右に続く稜線からぴょこっと飛び出る金時山(きんときやま。1213m)。富士山には「笠雲」がかかり、その右には「つるし雲」が見える。

眺望の開けたところのすぐ上が曽我山中腹・見晴台。標高およそ165m。結構登ってきた。

明神ヶ岳から左に目をやると右から順に箱根連山の最高峰・神山(かみやま。1438m)。ここからの神山は稜線がやや尖ったかたちに見える。すぐ左がこんもりとした駒ケ岳(1350m)。その左隣が二子山(ふたごやま。1091・1064m)。

笠雲のかかる富士山。古来より伝わる観天望気では「富士山に笠雲が掛かると雨」といわれる。同時につるし雲も現れると雨の確立は更に上がるというが、このときは夜中にぱらつく程度だった。

富士山の手前にみえるおにぎり型の山は、矢倉岳(やぐらだけ。870m)。古東海道が足柄峠越えの古道(官道)を通っていた時代、足柄路(あしがらみち)をゆく旅人を見張る櫓(やぐら)に見立ててこの名がついたという。

小田急線・渋沢駅を出た列車が渓谷を下り、新松田駅の手前で足柄平野に出ると「あれは金時山?」と間違えがちな矢倉岳。

中央本線では茅ヶ岳(かやがたけ。1704m)が見えてくると「あっ、八ヶ岳(やつがたけ)だ」と間違えられがちなので茅ヶ岳は山の世界では俗に「ニセ八ツ(にせやつ)」などと呼ばれるが、さしずめ矢倉岳は「ニセ金時」といったところか。

パノラマの展望図。

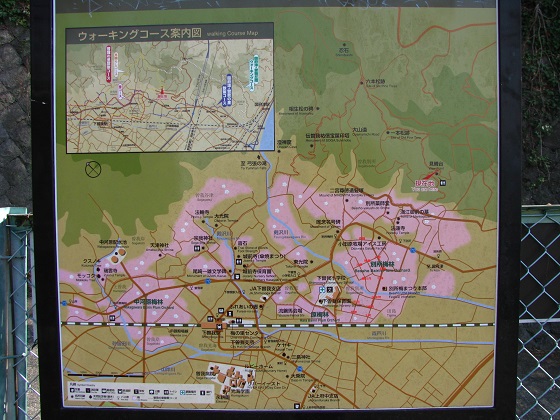

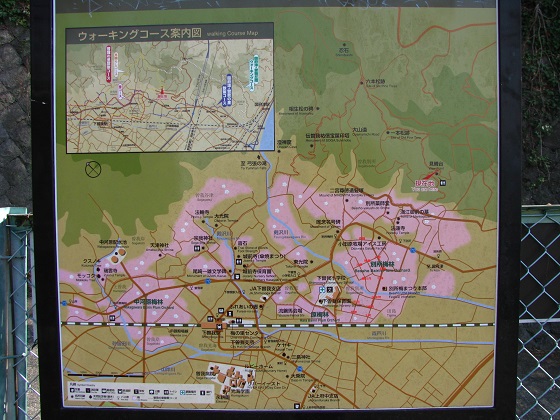

曽我梅林の案内図(別所梅林の赤文字加工はサイト管理者)。 拡大版

曽我梅林(別所梅林)は農道の十字路ごとに梅の品種名などが付けられている。

見晴台から別所梅林へと下りてゆく。

御殿場線沿いに広がるJR東日本・国府津車両センター(車両基地)。

山裾の梅林は七〜八分咲き。

左手の緑青屋根は法蓮寺。その右、画面中央のやや上寄りには見晴台への登りがけに見たクスノキ(タブノキ?)の大樹。周辺の木々と比べるとかなり目立つ。

低地に広がる別所梅林はまだ二〜三分咲きといったところ。

画面左手に軽食屋台、食堂などが立ち並ぶ別所梅林のメイン会場が見える。

実を収穫しやすくするため、枝を低く這わせるように樹形が整えられた「十郎」。

十郎は小田原で育種・命名された小田原オリジナルの品種。曽我梅林の主力品種となっている。

法蓮寺墓地に建つ、曽我兄弟の母・満江御前の墓。

御前の墓石は五輪塔ではなく、素朴な自然石。

満江御前(まんこうごぜん)は伊豆国河津庄の豪族・河津祐泰(かわづ すけやす)との間に子を設けていたが、夫が一族の所領争いに巻き込まれるかたちで討たれると舅である伊東祐親(いとうすけちか)の勧めで相模国曽我庄の曽我祐信(そが すけのぶ)と再婚。満江御前の連れ子が後の世に曽我兄弟と呼ばれる。

舅の祐親は伊豆国伊東庄を領する惣領の立場であった父が早世し、嫡孫の祐親は祖父より河津に所領を与えられて河津氏の祖となっていた。伊東庄は祖父の妾の子が継いだためこれに不満を持った祐親は伊東庄の主が代替わりすると伊東庄を奪取。奪われた立場の工藤祐経(くどうすけつね)が祐親を恨み暗殺を企てるが、刺客の放った矢は祐親の嫡男である祐泰に当たり祐泰が命を落とす。

後の源平合戦で平家に付いた伊東は没落、祐親は自害。一方の工藤は頼朝に付き、祐経は御家人となっていた。

兄の曽我十郎祐成(じゅうろう すけなり)と弟の五郎時致(ごろうときむね)が父祐泰の仇である工藤祐経を討ったのが、世にいう「曽我の仇討ち」として後世に伝えられた。なお元箱根・芦之湯付近には「俗称曽我兄弟の墓」と呼ばれる巨大な五輪塔が建っている。

「十郎」梅の名は兄祐成の名にちなんでいるのだろう。

県道との丁字路に建つ双体道祖神。

信号を渡り、別所梅林へ。

「十郎」十字路あたり。こちらはまだまだつぼみが多い。

「梅まつり」公式サイトによると、曽我梅林で開花が早いのは曽我山斜面に広がる十郎の梅林。一方、低地の梅林は冷気が貯まりやすく開花は遅めとのこと。

「紅梅」十字路で曽我山を振り返る。

「小梅」十字路。枝垂れ梅の苗木や鉢が展示販売されている。大きな鉢は枝垂れ紅梅の「藤牡丹(ふじぼたん)」。

屋台の出店で賑わう「梅まつり」。

この時期はまだまだ開花が進んでいなかったので観梅はそこそこにして、ここで昼の大休憩。とはいえ、「うめの里食堂」あたりの白梅は結構開花していた。

この先は下曽我駅の電車の時間が押していたこともあり、枝垂れ紅梅などは後日に改めて廻ることにして駅へ向かう。

「白加賀(しろかが。しらかが)」十字路。その先は「南高(なんこう)」「杉田」と歩いていく。

「杉田」を過ぎた先、下曽我小学校前の蝋梅(ろうばい)。紅梅、白梅に先駆けて早春に黄色い花を付ける。

その姿は透き通る蝋細工のよう。

下曽我小学校の先で車道から下曽我駅への近道に入ると、原梅林会場。

原梅林。

御殿場線沿いの、一直線の長い農道を下曽我駅へ。ここは後日に流鏑馬(やぶさめ)の会場となる。

下曽我駅からはひと駅隣の上大井駅に移動し、石井醸造(曽我乃誉)の酒蔵見学会へ。

2月24日の観梅

蔵のような外観の、JR御殿場線・下曽我駅。駅前の枝垂れ紅梅が咲いた。

この日もスタートは朝の10時過ぎ。

前回(2月10日)には立ち寄らなかった原梅林会場へ立ち寄っていく。

枝垂れ紅梅も八分咲き〜ほぼ満開。

蝋梅もまだ咲いている。

色の濃い紅梅、桃色の枝垂れ紅梅、白梅が咲き揃う。

原梅林越しの曽我山。

鹿児島紅(かごしまべに)。

寒紅梅(かんこうばい)。

三両編成の御殿場線が走り抜けてゆく。

曽我山の見晴台へ向かうため、原梅林会場を後にして別所梅林バス停へ。県道へはすぐに出てしまわずに、宅地と梅林の混在する町なかを抜けていく。

このあたりは詳細な地図を用意しておかないと道が分かりにくい。

下曽我小学校あたりから別所梅林会場をかすめるように抜けていく。

庭先に立派な枝垂れ紅梅が植えられている民家も多い。

別所梅林バス停付近で県道に合流。

少し先へ進むと、一風変わった文字が彫られた石碑が建つ。

これは幕末期〜明治初期の僧、唯念上人(ゆいねんしょうにん)の六字名号碑(ろくじみょうごうひ)。刻まれているのは「南無阿弥陀仏」の六文字。

名号碑は大願成就の御礼として寺院に建てられることもあるが、この名号碑は唯念を慕う念仏講の人々が幕末期に建てたもののようだ。この書体の名号碑は甲相駿豆の各地に建てられているという。

前回同様に県道を進み、「昇珠園」の角から見晴台に登っていく。その前に、角の少し先の側道へ。

民家の庭先に立つ、大枝垂れの紅梅。前回はつぼみだった大樹は、二週間たって見事に花を咲かせた。

これはすごい。これだけ立派な枝垂れ紅梅はなかなかお目にかかれない。

ピントが抜けてしまった。

昇珠園の角から見晴台へ。

残念ながらこの日は富士山が霞んで見えなかった。

小田原の街を見下ろしながら見晴台を下りていく。

ふわふわと霞がかったような、白梅の別所梅林。屋台近くの枝垂れ紅梅も満開になっている。

ヘアピンカーブを下りてきたら、右へ。

下曽我小学校の手前辺り。こちらにも枝垂れ紅梅の一群が見える。

左手に法蓮寺、中央奥に下曽我小学校、その右方に目をやるとクスノキ(タブノキ?)の大樹。

曽我山の中腹から別所梅林へ、一面に広がる梅林。総数35,000本と関東屈指の規模を誇る曽我梅林は、あたかも白梅の雲海のよう。

法蓮寺の横を抜けて別所梅林へ。

法蓮寺の枝垂れ紅梅。

別所梅林の「十郎」十字路。ここを右折して「青軸」十字路へ向かう。

冷気が貯まりやすいという低地の梅林には、梅の実が霜の害にやられないように空気を撹拌する防霜(ぼうそう)ファンがあちらこちらに立っている。

「青軸」十字路から「蝋梅」十字路へ。

遅咲きの枝垂れ青軸(しだれ あおじく)は開花までもう少し。

最も開花の早い蝋梅(ろうばい)が、まだ咲いている。

「蝋梅」十字路を左折して「十郎」十字路まで戻る。「十郎」からは「うめの里食堂」方向に進み、その手前の「紅梅」十字路へ。

「紅梅」十字路近くの、枝垂れ紅梅。

「紅梅」十字路に戻り、「小梅」十字路へ。

「小梅」十字路で販売されていた枝垂れ紅梅「藤牡丹(ふじぼたん)」の鉢物。二週間前はつぼみだったが、満開になった。

これくらい立派な鉢だと、いいお値段がする。庭ですくすくと育ってくれたら、それこそプライスレスか。

「小梅」十字路から「藤牡丹」十字路へ。

左手に紅梅が見える。

「藤牡丹」十字路付近の藤牡丹。

色の濃い紅梅は、鹿児島紅(かごしまべに)。

「藤牡丹」十字路から「五郎」十字路を経て剣沢川沿いへと移動する。

橋のたもとから遊歩道へ。

「かながわの景勝地50選」の碑。

剣沢川から「白加賀」十字路へ。この辺りはチラシでもおなじみの富士をバックにした曽我梅林の絵が撮れるところだが、残念ながら富士山は全く見えず。

空気の澄んだ早朝ならではの、見事な絵。

「白加賀」から「杉田」までは実梅の白梅が続く。

白加賀(しろかが、しらかが)。

実梅の白梅の花は、素人目には判別がほぼ不可能。十字路毎に名付けられた品種がその周辺に植わっているだろうということで品種名を載せてみたが、間違っていたらご容赦を。

続いて「南高」十字路。

南高(なんこう)。

「玉英(ぎょくえい)」十字路の辺り。

「梅郷」十字路付近。

梅郷(ばいごう)。

ラストは「杉田」十字路。

杉田(すぎた)。

杉田は江戸時代から大正の頃まで関東屈指の梅林であった杉田梅林(横浜市磯子区)で多く栽培されていた。現在の杉田の街は僅かばかりの梅木に昔日の面影を偲ぶのみとなっているが、現在に残る杉田梅はそのほとんどがここ曽我梅林で栽培されている。

下曽我小学校から原梅林を経て下曽我駅へ。

下曽我駅への近道は原梅林の農道を抜けていく。

御殿場線沿いに一直線に伸びる農道。下曽我駅からは松田駅へ移動し、こちらも満開の季節を迎えた松田山(西平畑公園)の河津桜を観に行く。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。