�����C�������₩��˒ˏh��

����27�N�i2015�j11�����{�A���C���ۓy���J�h�̏�����t�i���݂��� �݂��j�t�߂���A����i���j���ʂ��˒ˏh���i�]�˕����t�`������t�j�܂ŁA���]�Ԃ������Ȃ�������B

�ۓy���J�h�̑��͕������A�]�˘p�֒�����q�쐅�n�B����Ō˒ˏh���͑��͍��A���͘p�֒��������여��i���쐅�n�j�B�����n���u�Ă�����́A���i���������j�̓��ʼnz���Ă䂭�B

1�D�ۓy�P�J�ځE���C���������猠������o�ċ��ؒn������

���̃y�[�W�ł͕ۓy���J�h�̐��̂͂���E�ۓy�P�J�ڂ��狌�������������A���ؗ���i���l�s�ۓy�P�J��j�ցB���ؗ��ꂩ��˒ˏh���ʂ͑��͍��ƂȂ�B�����A�����G�Ǝ��ۂ̕��i���肵�Ȃ�������B

���S���V�����w�E����q���Ղ���̋����C���ۓy���J�h�E�Ó��C�������͂������B

�����C���E�����ꍆ�̕ۓy���J�h�����B���H�����ɐA����ꂽ��������������Ă���B���l���{�ꓹ�H�i�����j�E�ۓy���J�o�C�p�X���i����j�C���^�[�̕W���ɂ́u��s���ւ͍s���܂���v�Ƃ��邪�������Ėڗ����Ȃ��B

�ۓy�P�J�ڂ̐M���B�������狌���C���͍����ꍆ�𗣂�Ă����B���̂�����͕W�����悻10m�B

���f������n��B

���f������n������́A�ē��B

���������ɐi�ނƁA�E��ɓ��@�@���G�R�������i���グ�j�̎R��B

�������͊��i�N�ԁi1624�`1645�j�̊J�R�B���̒n�ɂ͊��q����ɂ͐^���@�̓����R�㉤���Ƃ����������������A��ɂ���t�����c���ďĎ����Ă����B

��т���y�����X�̑O��ʉ߁B

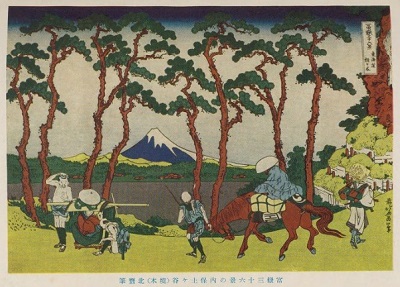

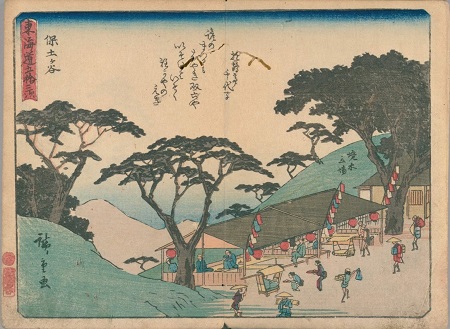

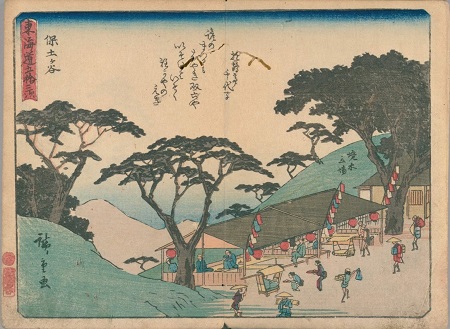

�����O�F��u���L�\�O���@�����J�v

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V����

�����J�`���Ƃ��Ȃ�ƁA�喼�s�����������ِl���`����Ă����������B

�����i���Ƃ܂��j�K�[�h�B

���̂�����͌��݂Ɏc��h�꒬�̓��i�V���E����܂��B�����K�[�h�t�߁`�y���{�w�Ձ`���Ő����Ǖ��j���c�����N�i1648�j�ɐ��������O�́A�c��6�N�i1601�j�̏h�w�w�莞�ɂ�����ۓy���J�̏h��i�����j�ł������Ƃ����B

�Ȃ��A�]�˕��̌Ó��C���E��q�i�����т�j������͒����̊��q�X�����̓��i�����݂̂��j�ȗ��̏W���ł��肻����́u�Ò��i�ӂ�܂��j�v�Ƃ����B

���i��ł����B

�����i�ނƁA��������ԑO�M���̎�O�ʼnE��ɓ����Ă������₪����B�������]�˂��o���������l�ɂƂ��ċ����C���ɂ�����ŏ��̓�A������i�������j�̎n�܂�B�W�����悻20m�B

�������o���Ă����B�����̌�����͌��݂̍����ꍆ������i�����w�`�̃��[�g�j�����}��B

���a�����̌�����B

�摜�o�T�E�ۓy���J�搧�\���N�L�O���u�ۓy�P�J���̂�����v�i���a52�E1977�N���s�j

��̓r���Ɍ�����A��������C�L�O��B���a�O�\�N�i1955�j�s���������O�A�ƍ��܂�Ă���B

�����Ƃ͖���N�ԁi1655�`1658�j������ۓy���J�E��Ԓ��ɍݏZ���A��X�㕺�q�𖼏��ƂȂǂ��c��ł����B�����̕����V�c�i���c�j�̊J���ł��m���A���O�͕����Ƃ̓���B�揊�͌˕��E�萬���B

�ē��B

������u���C�������V���@������v

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V����

�����肫���ď����i�ނƁA���ɕx�m�R�A��R�A�O��̓W�]���J����B

�k�ւ́u�x�ԎO�\�Z�i�@�ۓy���J ���i���������j�v

�摜�o�T�E�ۓy���J�拽�y�j�i��j�@

���ؒ��w�Z�O�̃o�X�܂�Ԃ���B�W�����悻70m�܂œo���Ă����B

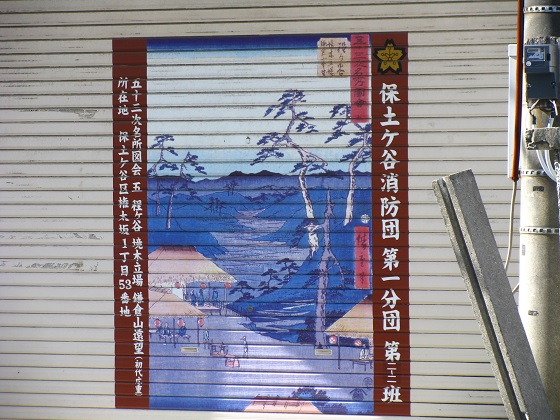

�V���b�^�[�ɕ`���ꂽ�L�d�́u�\�O�������}��i�G�G���C���j�@�����J ���ؗ���i�������� ���Ăj���q�R���]�v

�ē��B���ؗ���ՁE���ؒn�����ւƐi��ł����B

�Ȃ��A���Ε����ɂ͓����˂̔肪����B�]�ˎ���̌�����͈�ԍ�A��ԍ₪���Ȃ��Ȃ��瑱�������̓�ł������Ƃ����B������˒˕��ʂ͏Ėݍ₩��i�Z��ւƑ�������܂���B�����͖ؒ��h�ɔ��܂�Ȃ���A�낭�Ɉ��܂��H�킸�ŗ��𑱂���l���������̂��낤�B�����ōs���|�ꂽ�܂ܖS���Ȃ������l�𑒂��ċ��{�����˂��������B���̂��Ƃ��㐢�ɓ`����ׂ��A�肪�������ꂽ�B

�܂��Ȃ����B

���ؗ���Ղ̈ē��B

����Ƃ͏h��Ԃɐ݂���ꂽ�n�q��l���̋x�e��B�����܂ł̌�����A�����Ă�������̏Ėݍ�A�i�Z��Ɠ�������Ȃ��A�x�m�̒��]���ǂ����̗���͗��l�̊i�D�̋x���n�Ƃ��ĉ��O�݂��o���������o����A��w�ɂ�������B

�L�d�u���C���\�O���i���̓����C���j�@�ۓy���J ���ؗ���v

�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V����

�L�d�̌\�O���ōł��L���ȁu�ۉi���Łv�̕ۓy���J�͐V���i�_�ސ�h���j�̛�q���i�����т���j����ށB����Łu���̓����C���v�ƌĂ�邱����̃V���[�Y�͋��ؗ�����ނƂ��Ă���B��q���Ƌ��ؗ���͕ۓy���J�h�̉��Ƃ��Ă����̂�グ��ꂽ�B

����Ց����猩�鋫�ؒn�����B�n�����O�����̂�����̍ō��n�_�A�W�����悻72m�B

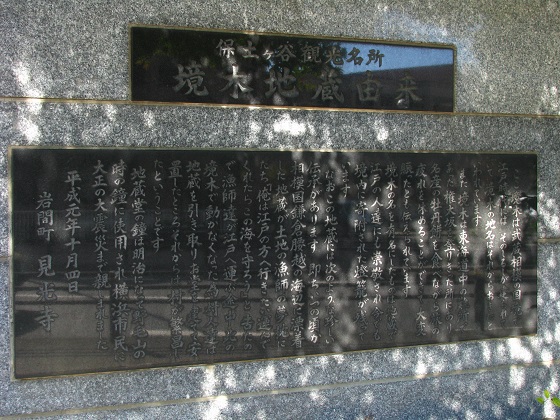

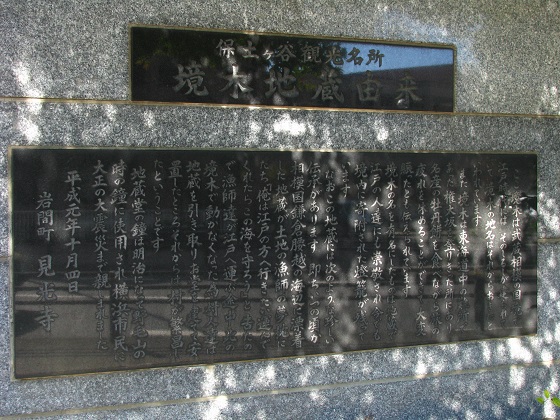

���̒n���́A���̒n���������i�ۓy���J���j�Ƒ��͍��i�˒ˑ��j�̋��̒n�ł��������ƂɗR������A�Ƃ����B���C�����䂭���l�͂��̓��ŕ������E�]�˘p�ɕʂ�������A���͍��ւƓ����Ă����B

�n�����B�n���R����ɂ��ƒn�����͊�Ԓ��i����܂��傤�B�ۓy���J�h�j�������̋��O�����ƂȂ��Ă���悤���B

���ؒn���ɂ́A���̂悤�ȓ`��������B

�ނ����A���͍����z�̕l�i���q�j�ɒn�����Y���B�y�n�̂��鋙�t�̖����Ɍ���u���͍]�˂̕��֍s�������B���Ԃɏ悹�ĉ^��ł���B�������̎Ԃ������Ȃ��Ȃ����炻���֒u���Ă����Č��\�B�^��ł��ꂽ�炱�̉Y�����A�務�������悤�v�ƍ������B���t�����̑��l�ɐq�˂�Ɓu����A�킵�����̖��������v�Ƃ����҂����X�ƌ��ꂽ�B�����ŋ��t�����͒n�������Ԃɏ悹�]�˂։^�Ԃ��Ƃɂ����B����Ɠr���A���̒n�ŋ��Ԃ������Ȃ��Ȃ����B���t�����́u�������̒ʂ肱���ɂ���ꂽ���̂��낤�v�ƒn�������̒n�Ɉ��u���A���Ă������B

�s�ӂɒn����u���ꂽ���̑��l�ł��������A�n��������������Ƃ��덡�x�͑��l�̖����Łu�ǂ�Ȃ��̂ł��悢���瓰�����ĂĂ���v�Ƃ̂��������������B�����ő��l���n���������Ă��Ƃ���A���̒n�͌��錩�邤���ɂɂ��₩�ɂȂ菤�Ƃ��ɏ��A������������ׂ�悤�ɂȂ����Ƃ����B

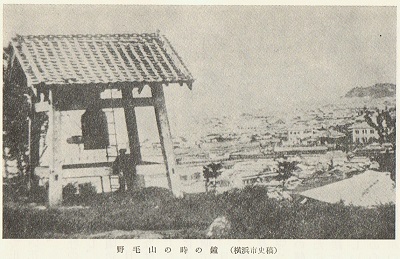

�u��юR�̎��̏��v�̈ē���B

���l�̊J�`��ɑ����̐l�X����̗v�]��������������������́A�����J�`���ɉ��l���̑��N��߂Ă����ۓy���J�h�̖��m�����i�y���j�����q�炪���݂𖽂���ꂽ�B���D���o�Ė{���i�ق傤�j�̈ɓ����y�������݂̈�𐿂������A���O�͌��݂̐��c�R�ʉ@�̗��肠����ɖ������N�i1868�j�ɏv�H�����B���͉��F�̊W�Ŋ��x�����ւ����A�ŏI�I�ɂ������ؒn�����̏����ݒu���ꂽ�B�ȗ��A���͊֓���k�Ёi�吳12�E1923�j�ŏĎ�����܂Ŗ�юR�̒n�Ŏ��������������A�Ƃ����B

�����̉��l�i�J�`��j�́A�ۓy���J�h�{�w�̓���A�_�ސ�h�{�w�̓���A�����l���̖���Ƃ������l�X�������ɏd�����ׂ��Ă����B

��юR�̎��̏�

�摜�o�T�E�u���̂����萼��̍��́v

��т̎R���猩���낷�J�`��i�֓��j�B�E��Ȃ��قǂɉ��l��ԏ�i�����ؒ��w�j�炵�������������A�J�`����u�Ă��E���͎R��̗֊s���͂�����ƕ�����B

���ؒn���������猩�闧��ՁB

���ؒn�����o�X��̖T��ɂ͍]�ˎ���Ɍ��Ă��Ă����Ƃ��������������T���Y�i�ڂ��������j���Č�����Ă���B

�ۓy���J�h�`�˒ˏh�͓㒚�i���j�Ƃ���邪�A����������͌˒ˏh�܂ňꗢ�㒚�Ƃ���B�O�\�Z�����ꗢ�Ȃ̂ŁA���悻5�q�B

���C���͉�ʉE���̏Ėݍ�ւƑ����Ă����B

�Ėݍ�ォ��U��Ԃ鋫�ؒn�����ƖT���Y�B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B