幻の開港場神奈川〜前史とその後

平成26年(2014)10月、旧東海道の横浜道分岐から神奈川宿・新町へ、旧神奈川湊の周辺をまち歩き。

開港期を中心に戦国期から第二次大戦の終戦後まで時間軸を広げ、旧東海道に沿って横浜道(よこはまみち)分岐から神奈川宿・新町(しんまち)辺りまで、神奈川界隈に織りなす時代の足跡を訪ねながらまちを歩く。

3.滝ノ橋から歴史の道、瑞穂橋を経て新町へ

神奈川宿界隈歩きの続き。宿場の中央を流れる滝ノ川に架かる滝ノ橋から外国領事館、宣教師宿舎に充てられた寺院を巡る。神奈川地区センターでは復原された高札場や館内の宿場ジオラマが観られる。そのほか、浦島伝説を継承する寺院や瑞穂埠頭に架かるわが国初の溶接鉄道橋、古き良きアメリカの薫るバーなどを観て回る。

2.本覚寺から青木橋、幸ヶ谷公園を経て神奈川公園、台場跡へはこちら。

滝ノ橋。神奈川宿の、青木町と神奈川町を隔てる滝ノ川に架けられた橋。

川沿いにゆく。

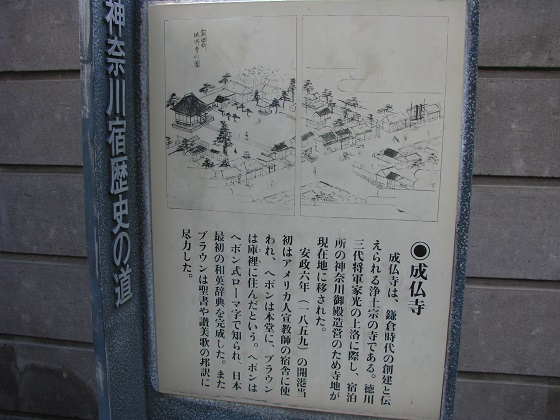

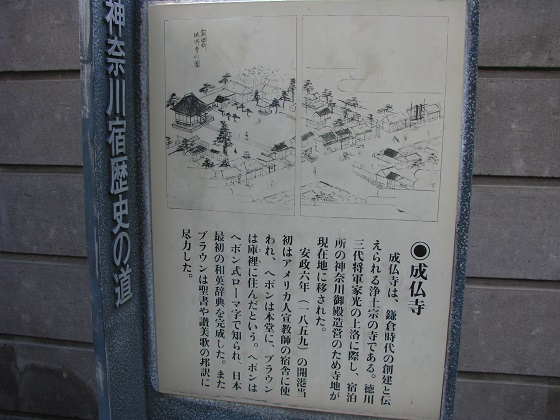

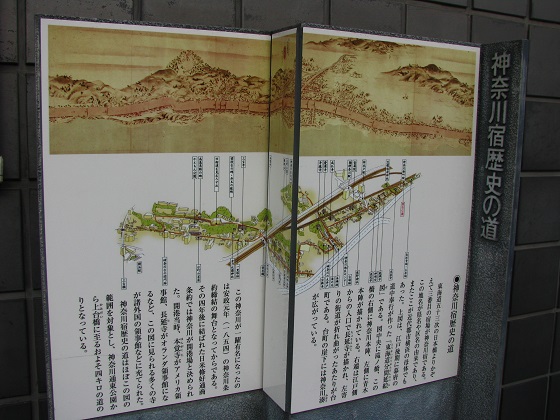

滝ノ橋と本陣跡の解説板。

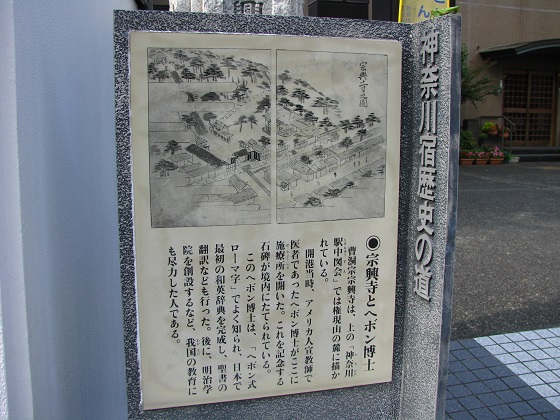

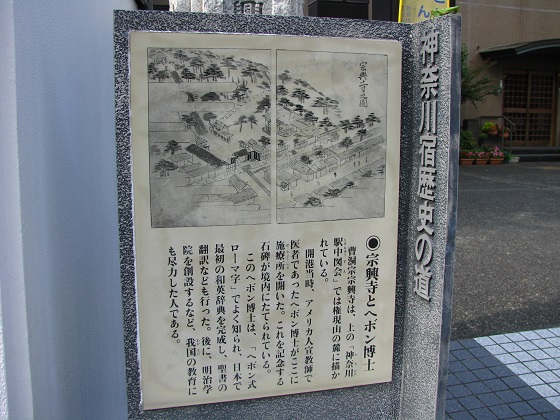

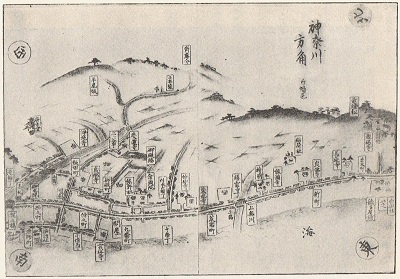

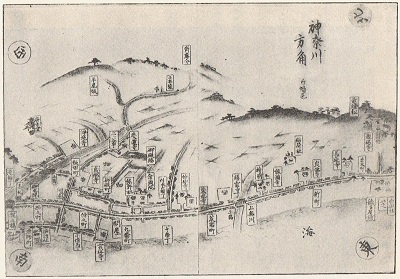

絵図(金川砂子・かながわすなご)は、滝ノ橋を挟んだ神奈川宿と、権現山。街道右手の、小高くそびえる権現山が幕末の神奈川台場築造のために削られ、時を経て現在の幸ヶ谷公園が設けられた。権現山のふもとには宗興寺がみえる。

材木店脇から宗興寺へ向かう。

曹洞宗開塔山宗興寺(そうこうじ)。

解説板。

宗興寺の創建は不詳だが、宝徳2年(1450)の鶴岡八幡宮関係文書に寺名が記載されている。当時は真言宗であった。

神奈川台場の築造にあたっては寺の裏山(幸ヶ谷小学校・幸ヶ谷公園のあたり)が削られて埋め立てに用いられた。

開港期にはヘボン博士の施療所がおかれた。ヘボン博士は宣教師にして医師。ヘボン式ローマ字の考案で知られ、明治学院の創設者でもある。なお、ヘボン博士の宿泊所となった成仏寺はこのもう少し先。このあと訪れる。

川沿いに土橋(どはし)まで来たら、左へ入って浄瀧寺へ。

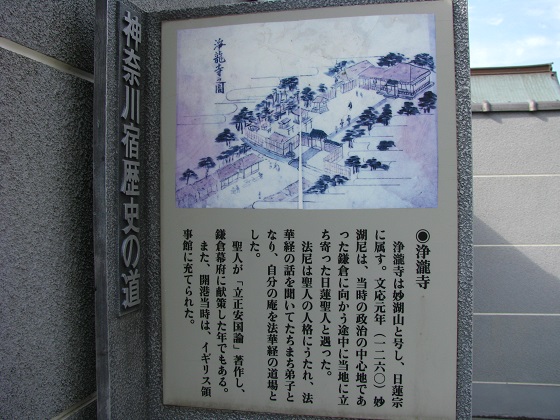

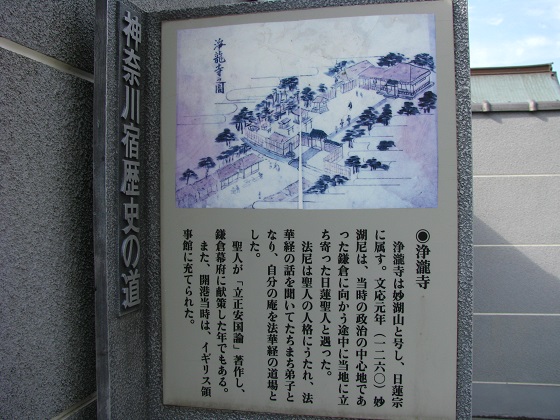

日蓮宗妙湖山浄瀧寺(じょうりゅうじ)。

案内板。

浄瀧寺は文応年間(1260〜61)の創建。

開港期にはイギリス領事館として利用された。

「横浜の史蹟と名勝」(昭和3・1928年発行)が刊行された当時、開港期の領事館として利用された建物(本堂)のうちまだ残っていたのは、もはや浄瀧寺のみであった。同書には「当時塗装したペンキが今尚お本堂の屋根裏などに付着して居るのは又なく愉快である。なお同寺庭園には領事手植の多行の松が繁茂して居り、横浜十名木に数えられて居る」と記されている。やはり、ペンキが塗られたのは本覚寺だけではなかった。

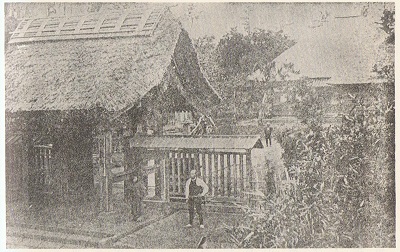

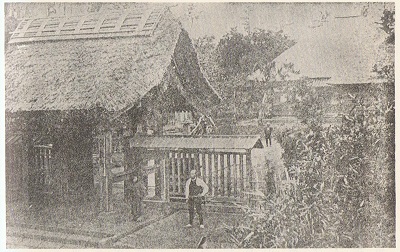

「横浜の史蹟と名勝」に掲載された、昭和3年当時の浄瀧寺。瓦屋根に葺き替えられているが、幕末期はおそらく茅葺だったのだろう。

震災(大正12・1923)をくぐり抜けたこの建物も領事手植えの松も結局、戦災で焼失してしまった。

画像出典・横浜の史蹟と名勝

滝ノ川に架かる土橋を渡り、慶運寺へ向かう。

金川砂子にもその名が見られる土橋は宿場町の時代には文字通り土の橋だったのだろうが、現在の橋も昭和4年(1929)竣功とあり充分年季が入っている。

親柱。昭和初期に築かれたこの橋には花崗岩のような石が使われている。表面はざらざらと風化し、そんなところも時代を感じさせる。

滝ノ川の護岸も橋が架けられたころと同時代のものであろうか。橋が昭和4年築ならば護岸ともども震災復興の一環として整備されたのかもしれない。

慶運寺へ

途中、右へ入っていく道は「神奈川宿歴史の道」の続き。旧東海道と平行するこの道には松並木が再現されている。

ガードの先、右手に慶運寺の屋根が見える。

浄土宗吉祥山茅草院慶運寺(けいうんじ)の門前。

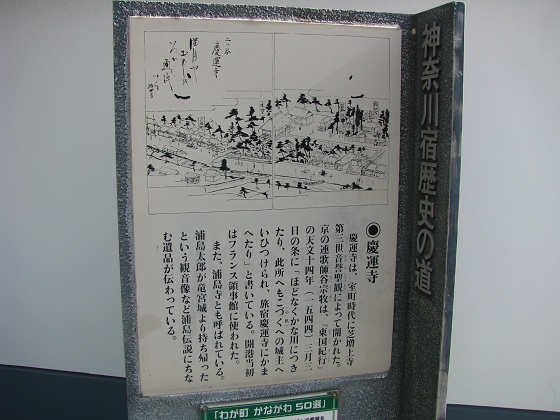

解説板。

寺伝によれば永享年間(1430年代)より文安年間(1440年代)ごろの創建。小田原北条氏の時代の頃は神奈川における大寺であった。

開港期にはフランス領事館がおかれた。

明治初期、観福寺(浦島伝説ゆかりの寺)が類焼で廃絶したことから慶運寺に併合された。それ以来慶運寺を浦島寺とも称する。

亀の台座に乗っかる石碑。もとは東海道沿い、観福寺への参道の入口に建っていた。

先ほど通り過ぎた松並木へ戻る。

左手には浄土宗正覚山法雨院成仏寺(じょうぶつじ)。

解説板。

成仏寺は永仁年間(1290年代)の創建。当初は四宗兼学(真言・仏心・律・浄土)であったが江戸時代初期に浄土宗一宗となった。

徳川が神奈川御殿を造るにあたり成仏寺のかつての境内を敷地に定め、その代替地として下されたのが現在地。その当時は塔頭(たっちゅう)六坊を持つ大寺であった。

開港期は初めオランダ領事館、オランダ領事館が長延寺に移転した後はアメリカ人宣教師の宿舎にあてられた。ヘボン博士も来日当初はここを宿舎とした。

明治時代の成仏寺。アメリカ人宣教師の宿舎に利用されていたのはこれよりもう少し前、幕末の頃。

画像出典・神奈川区誌

茅葺の山門に茅葺の本堂。現在の横浜市域においては、このような貴重な景観は港北区新羽・西方寺(彼岸花のお寺)に見ることができる。花だより・西方寺のページへ。

神奈川地区センターへ。

地区センター館内には、神奈川宿の精巧な模型が展示されている。市政100周年(1989)記念事業として昭和63年(1988)に制作された、とある。

上方(台町・神奈川台)の側から。

江戸方(新町・長延寺)の側から。迫力のジオラマ。

往時には滝ノ橋のそばに設置されていた高札場(こうさつば)が、地区センター前に復原されている。

解説板。

歴史の道を右に折れて、熊野神社へ。

熊野神社。権現造の社殿。

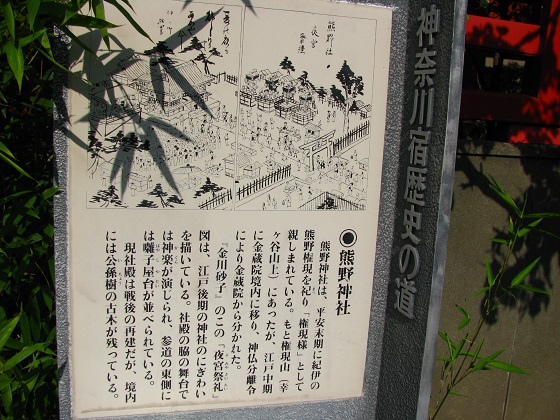

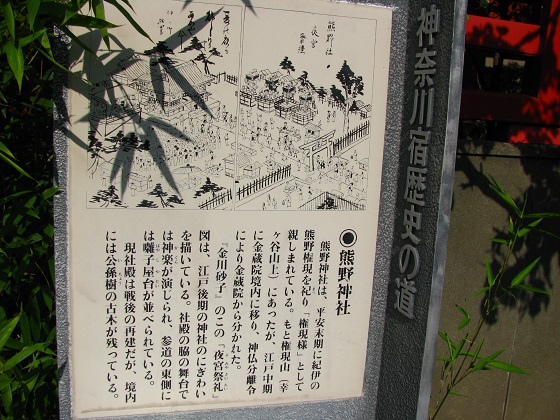

解説板。

社伝によれば創建は寛治元年(1087)年と伝わる。熊野大権現を勧請し権現山(現幸ヶ谷公園)山頂に社殿を造営、神奈川郷の総鎮守とされた。

権現山の戦い(永正7年・1510)では社殿を焼失。天正7年(1579)ようやく再建された。

正徳2年(1712)に至り、別当(べっとう。社務・寺務を管理する役職)金剛院の境内に遷宮。

明治期の神仏分離を経て発展を見せるも戦災で焼失、境内は進駐軍に接収された。接収解除後、昭和38年に現社殿完成。

石像大獅子の狛犬。傍らには嘉永年間(1850年代)の作と記された案内がある。

道を挟んだ向こうに、真言宗神鏡山東曼荼羅寺金蔵院(こんぞういん)。

寛治元年(1087)の創建と伝わる。正徳2年(1712)より熊野神社の別当(べっとう。社務・寺務を管理する役職)となる。

解説板。

かつては熊野神社と金蔵院は街道沿いに敷地が隣接し、鳥居と山門を並べて建っていた。

なお、絵図には御殿跡も見える。

金川砂子に見る神奈川宿仲之町界隈。

画像出典・神奈川区誌

御殿とは徳川将軍が京へ上洛する際の宿泊施設。公方様(くぼうさま)の宿泊は本陣ではなく御殿であった。神奈川御殿の成立時期ははっきりしないが慶長16年(1610)あるいは元和8年(1622)といわれる。

神奈川宿は江戸を出発した将軍の行列の最初の宿泊地であった。当時の通常の旅(戸塚宿が最初の宿泊地とされることが多かった)よりはゆっくりめの歩み。女性や老人、子連れの旅や急ぎの用ではない旅と同じようなペースであった。神奈川町に御殿が置かれたのは、青木町よりもまとまった平坦地があったため、と推察されている。

もっとも、寛永11年(1634)の三代将軍家光による上洛以降、将軍の上洛は途絶えたため1600年代末ころにはすでに建物はなく跡地となっていた。

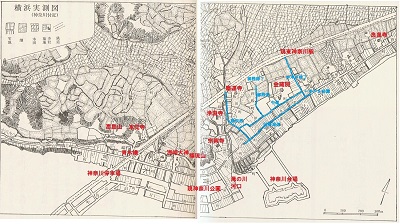

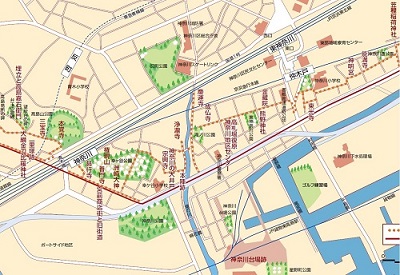

明治11年横浜実測図に見る神奈川宿界隈。赤青文字・線引き加工はサイト管理者。 拡大版

画像出典・神奈川区誌

神奈川宿・神奈川町の十番町あたりから内陸へ延びる道(仲木戸横丁)と、西町から内陸(成仏寺から小机、中原街道方面)へ延びる道(飯田道)との間に、旧東海道と平行する中道(仮称)があった。中道が直角に屈曲しているのは御殿の防備上のためであったと考えられている。

中道のなかほど、御殿町と呼ばれたあたりから内陸に向かって神奈川御殿への道が延びている。

仲木戸横丁の道と中道の交差するところには木戸が設けられ往来を管理していた、とされる。京急の仲木戸駅(現京急東神奈川駅)のあたり、仲木戸(なかきど)という地名はここに由来するといわれる。

参考文献・神奈川の東海道(上)

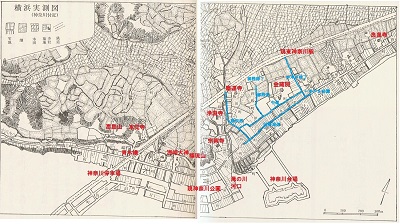

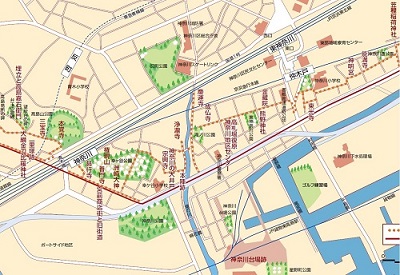

現在の神奈川宿界隈

画像出典・神奈川区発行「神奈川宿歴史の道パンフレット」

上図に照らし合わせると、東海道と平行する中道(仮称)は、神奈川宿歴史の道から一本旧東海道寄りの道にほぼ重なるようである。

屈曲したところは角度が緩く直されている。

熊野神社の正面鳥居に面した、画面右手の道がかつての中道(仮称)の筋となる。

神奈川御殿跡の図。 画像出典・神奈川区誌

手前が東海道。御殿への道入口に表御門と記されている。奥に御本丸。

御殿跡はJRと京急に挟まれた建物密集地の辺りと思われ、もはや痕跡をたどることはできない。

熊野神社を後に、瑞穂橋へ向かう。

東神奈川駅・仲木戸(現在は京急東神奈川)駅からすぐ、第一京浜の神奈川二丁目から瑞穂橋へ。

途中で貨物線を横切る。根岸の製油所を発着する貨物列車が通過していく。

東高島貨物駅方面。再開発の進む神奈川界隈の臨海部にあって、草の生い茂る貨物線の鉄路はそこだけ時の流れが異なるかのような印象。

瑞穂橋。瑞穂ふ頭への入口。橋の向こうに、瑞穂ふ頭に建つハマウィングの白い風力発電風車が見える。

バー・スターダスト、ポーラスター。

ノスタルジックな1950年代のアメリカが、ここにある。まさに鈴木英人(すずき えいじん)のイラストの世界。

左の古いトラス橋は瑞穂橋梁。

昭和9年(1934)施工。わが国初の溶接鉄道橋。もっともトラス部分は従前のリベット結合によっており試験橋梁の意味合いが強い、という。

造船部門に発した我が国の溶接技術が土木技術に普及していく、その指標的な意義を持つ土木遺産とされる。

瑞穂ふ頭は横浜港の機能強化を目指した第一次築港工事(明治20年代)で築かれた港内防波堤(関内〜神奈川)の神奈川側の根元に、第三次築港工事(大正末期〜昭和初期)により築かれた当時最新鋭の土木技術によるふ頭。

安政6年(1859)の開国以来、開港場になるはずがそうならなかった神奈川に、ようやく完成した本格的な大型のふ頭であった。

しかし完成後、幾らも経たぬうちに敗戦。ふ頭は進駐軍に接収され、以来米軍物資輸送の拠点となった(ノースピア、ノースドック)。未だに返還の目途は立っていない。

橋の向こうは一般人立ち入り禁止(オフ・リミット)。基地めぐりマニアの方ならご存知かと思うが、立入禁止区域の前ではカメラを向けると守衛に制止される。

対岸の新港ふ頭・新港パークから見る瑞穂ふ頭。根元から先端まで、内港エリアでは水際がひときわ長い。

なお、新港パークは新港ふ頭(第二次築港工事・明治末期築)がみなとみらいの一環で再開発される際、新たに継ぎ足しで埋め立てて公園となった部分。

瑞穂橋の向こうには新浦島のニューステージ横浜・高層棟と、テクノウェイブ100。

新子安(しんこやす)・オルトヨコハマの超高層タワー。

新港パークまで来る人たちは、たぶん瑞穂ふ頭よりこっちの景色がお目当てではないだろうか。

中央卸売市場とみなとみらい・臨港パークを結ぶみなとみらい橋から見る瑞穂ふ頭、風力発電所のハマウィング。白い二本の煙突(高さ200m)は大黒の東電火力発電所トゥイニーヨコハマ。右に鶴見つばさ橋。

みなとみらい橋まで来る人たちも、たぶん瑞穂ふ頭よりこっちの景色がお目当てだと思う。

瑞穂橋から横浜開港場(関内)方面を眺める。大さん橋(接収時はサウスピア)、マリンタワーの背後に山手。

中央に税関・クイーンの塔。

左手前に新港ふ頭(接収時はセンターピア)のハンマーヘッドクレーンが見える。

やや右寄りの白い塔はいったい何かと思えば、関内辺りからさらに倍ほどの距離、磯子の電源開発火力発電所にそびえる煙突(高さ200m)であった。

タワーが林立する、神奈川界隈の水際。

再び神奈川二丁目から、神奈川宿歴史の道に戻る。

神奈川小学校敷地の角。

神奈川宿を描いた壁画がある。壁画に採用されたのは江戸時代後期・幕府の道中奉行が作成した東海道分間延絵図(とうかいどう ぶんけんのべえず)。

軽井沢から台町(だいまち)へ。

軽井沢坂の文字が読み取れる。右に台町の茶屋街。

台町から青木町、滝ノ橋へ。

台町茶屋街が続く。神奈川台の下、水際の神奈川浜(神奈川浦)にも集落が見える。

左手の小高い山の上に飯綱社(現大綱金刀比羅神社)。尾根を右に伝って中腹にはアメリカ領事館の置かれた本覚寺。中世には青木城の一角を占めた。

街道沿いの青木町字(あざ)元町に洲崎明神。渡船場が現れるのは幕末の開港期か。

いちばん右は滝ノ川を渡る滝ノ橋。橋のすぐそば、権現山(現幸ヶ谷小学校、幸ヶ谷公園)から尾根が本覚寺、飯綱山(現高島山)まで延びている。

滝ノ橋から神奈川町へ。

滝ノ橋周辺が神奈川宿の中心地。神奈川宿仲之町のやや内陸に、御門石を経て御殿跡が見える。

神奈川町新町(しんまち)、並木町。

新町は宿入口。オランダ領事館の置かれた長延寺が見える。

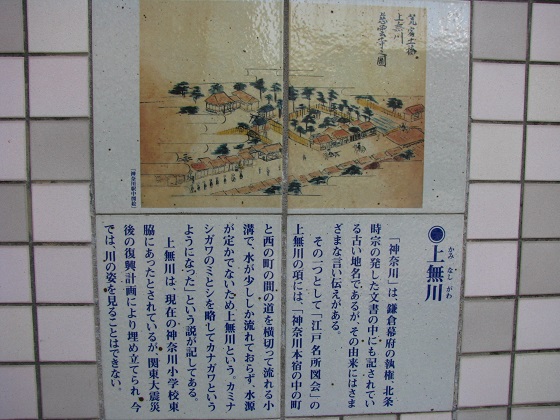

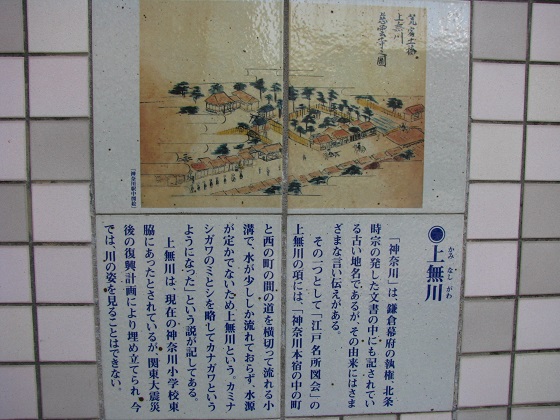

今は姿を消した、上無川(かみなしがわ)。神奈川の語源となったとする説もある。

神奈川小学校角から、第一京浜沿いの良泉寺へ。

浄土真宗海岸山良泉寺。

案内板。

開山の時期は不詳、四世良念(〜1648)の代に現在地に移転。

開港期には、領事館の用に供せよとの命に対し、本堂屋根を敢えて壊してその修理を口実に拒んだ、とされる。

右手は良泉寺の敷地。奥に見える京急ガードをくぐって笠のぎ稲荷へ向かう。

笠のぎ(のぎへんに皇)稲荷神社。

解説板。

笠のぎ稲荷は天慶年間(938〜947)の創建と伝わる。文永の役(1274)では鎌倉幕府の執権北条時宗が菊一の銘刀と神鈴を奉納して国家の安泰を祈った。元禄2年(1689)には境内地を移動。明治5年(1872)の鉄道開通に際して現在地へ遷座した。

近代以前、病気に対して民間療法と自然回復しか方法がなかった時代、信心は人々の心の支えであった。疱瘡の場合、治ると顔に「かさ(かさぶた)」ができたりあばたになったりする。これを「いも」といった。「かさ」が取れると全快となる。

保土ヶ谷宿・金沢横丁の道標には「ほうさう守神 富岡山芋大明神えの道 是より行程三里」の碑がある。芋明神はこの病気を司る神とされ、道標が建つほど参拝者で賑わった。そして「かさのぎ稲荷」。かさ(かさぶた)を取るというのでやはりお詣りが流行した、とされる。

神奈川新町(かながわしんまち)駅へ。

神奈川の地は中世以来、神奈川湊とともに繁栄してきた。新町は宿場町における古町・元町に対する新町。

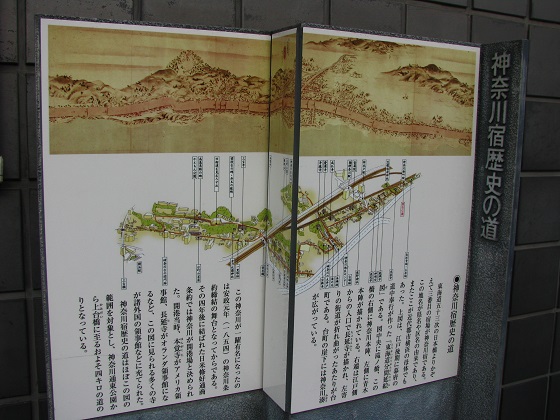

駅前の「神奈川宿歴史の道」案内板。こちらが江戸方の起点となる。 拡大版

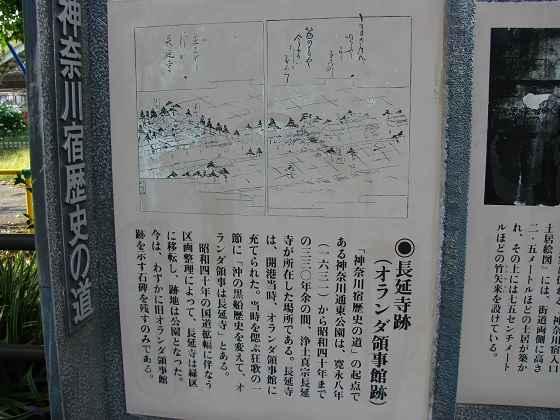

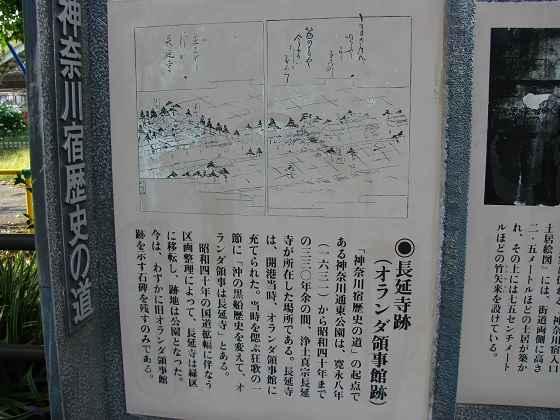

神奈川新町駅に隣接する、神奈川通東公園。

公園の反対側出口に設置された案内板。

かつて浄土真宗長延寺の建っていた地が、昭和40年(1965)の寺の移転後に公園となった。

長延寺には開港期にオランダ領事館がおかれた。

土居(どい。桝形・ますがた)。宿場町の入口を示す築造物。宿場はこの先(並木町)も町並みが続ていき、子安、生麦、鶴見へと続く。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。