舞岡川(境川水系柏尾川支流)流域の森

2.舞岡公園の尾根道から紅葉滝、舞岡公園の谷戸へ

舞岡ふるさとの森から舞岡公園のエリアに入った。

舞岡公園(まいおかこうえん)は広さ約28.5ヘクタール(100m四方×28.5)、平成8年(1996)の全面開園。かつての舞岡谷戸(まいおかやと)が公園として整備されているが、舗装路は最小限にとどめられている。その姿は公園でありながら里山の情景を色濃く残し、市民の森のようなたたずまいを見せる。

舞岡公園の詳細な案内図

拡大版(一部文字加工はサイト管理者。参考・舞岡公園配布地図)

舞岡公園の尾根道。谷戸をめぐる前にここから尾根伝いに先へ進み、明治学院側へのバス通りに下りて紅葉滝をめざす。

双体道祖神(そうたいどうそじん)。

瓜久保(うりくぼ)・かっぱ池へと下っていく分岐。

すぐそばに、三枚畑の森の標柱。

みずき休憩所への分岐。

やがて明治学院大学のキャンパス外縁の森が隣接するようになる。

中丸の丘・小谷戸の里への分岐。

尾根沿いに、明治学院大学方面へまっすぐ進む。

コンクリート階段を下りる。正面にも明治学院大学のキャンパス。

下りたら、右へ。

キャンパスを結ぶ遠望橋(えんぼうばし)。

まっすぐにしばらく行くと、紅葉滝信号に至る。

横断歩道を渡る。

信号のすぐそばにある、横濱アイス工房。

ここは小野ファームが直営するアイスクリーム直売店。原料となる牛乳は店舗のすぐ近く(上倉田町・かみくらたちょう)にある牧場から直送される。

小野ファームは乳牛のほか、高品質の肉牛(横濱ビーフ)を肥育する。その肥育頭数は300頭を超え、県下でも有数の規模を誇る。

歩道のすぐ右手に急傾斜の階段。その脇からザーッという水音が聞こえる。

下りた先には、ベンチ。

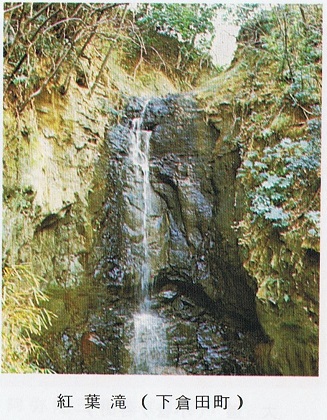

下倉田町(しもくらたちょう)の紅葉滝(もみじだき)。

かつてこの地に掛けていた滝をしのび、市街地開発ののち滝が設けられた。

紅葉滝の案内板。昭和60年(1985)といえば、明治学院大学のキャンパスが開校した年。遠いようでいて、最近のようでもある。

その昔、ここより東の角前山(かくぜんやま。舞岡公園の南端あたり)の水源からおよそ600m流れ下ったこの地で高さ15m、幅1.8mの滝を掛けていた。

傍らには不動尊像(元禄3年・1690)が祀られ、滝は霊場でもあった。

滝壺から先は滝堀といって地域の耕地を潤す用水として利用され、上倉田町との境を流れ下って柏尾川(かしおがわ)に注いでいた。

岩盤を流れ落ちる、かつての紅葉滝。

画像出典・「40万人の40年史」昭和55年(1980)戸塚区役所発行。

舞岡ふるさと村周辺の立体模型(総合案内所「虹の家」に展示)に見る、紅葉滝の位置。黄色文字加工はサイト管理者。 拡大版

明治期の紅葉滝上流・下流。黄色文字加工はサイト管理者。 拡大版

下流で舞岡川(舞岡谷戸)に合流する谷戸の水流が、途中で尾根の鞍部から枝分かれして紅葉滝となって流れ落ちているのがわかる。

滝不動へ。

不動堂。

紅葉滝を後に、舞岡公園へ戻る。

コンクリート階段を上がって尾根道を進み、最初の分岐である中丸の丘分岐から谷戸へ。

ぽっかりと広い空。

中丸の丘。

谷戸へ下りていく。

北門。門の向こうは保護区となっている。

舞岡公園には計五か所の保護区が設定されている。

情報館。

傍らに、水車小屋。

舞岡谷戸の、谷戸田。

小谷戸の里へ。

茅葺の古民家。奥には納屋、右手に主屋。

旧金子家住宅。明治後期の築とされる。

寄棟造(よせむねづくり)の片側を通風・採光のために落とした「かぶと屋根」。近在の養蚕農家によく見られるつくり。

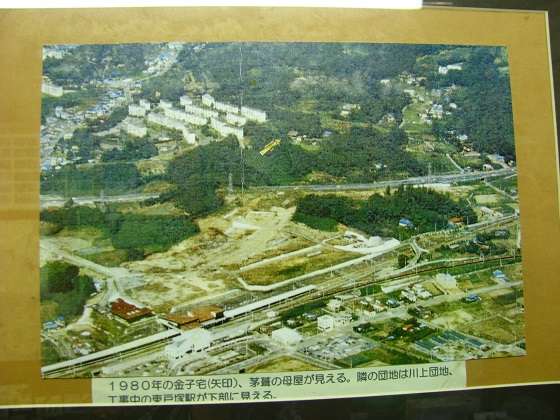

元は戸塚区品濃町(しなのちょう。JR東戸塚駅・横浜新道川上インター近く)に建っていたが、区画整理のため平成7年(1995)この地に移築。

広縁が設けられ、軒がせり出している。

土間(どま)。「ニワ」と称される。太い梁(はり)がめぐらされている。

土間には、竈(かまど)。

茅葺の天井裏が見える。

屋根裏は二階として用いられていた。

間取りは市域の古民家によく見られる、田の字の四ツ間取り(よつまどり)。

畳敷きの座敷(ヒロマ、オク)。

手前側のヒロマには神棚が設けられている。

頭上には天井板が張られている。ヒロマの天井は構造材の梁や根太(ねだ)がそのまま見える根太天井(ねだてんじょう。組入(くみいれ)天井の一種)。二階の床が一階の天井となっている。

オク。

こちらは竿縁天井(さおぶちてんじょう)。構造材の下に天井板が張られている。

画面の右上、欄間(らんま)がはめられる部分には塗り壁が用いられている。床の間の左側、床脇(とこわき)には引き戸が付けられている。

古民家といえども明治後期ともなると座敷はかなり洗練された印象。

オクの隣りの部屋は「ナンド」と称される。

土間に接する板の間には囲炉裏が切られている。この部屋を「ザシキ」と称する。生活の中心となる空間。

囲炉裏の上から黒光りする屋根裏が見える。火がくべられ、燻されることで茅葺は長い寿命を保つことができる。

裏側の空間。

欄間障子(らんましょうじ)が入れてあり、洗練された印象。

昔の「みそべや」は、いまは展示室。

かつての様子を記した、詳細な記事。

旧所在地。画面上方の緑地は「大池・今井・名瀬」地区(横浜カントリー・戸塚カントリー・こども自然公園(大池公園)が広がる緑の七大拠点の一つ)につながっていく。

水仕事をする部屋。

こちらは、納屋。

納屋の軒は簡素。

小谷戸の里の、事務所棟。舞岡公園の総合案内所の役割も果たす。

小谷戸の里を後に、再び谷戸へ。

耕作体験水田の、田植えが進む。

谷戸の奥へ。

大原谷戸池。民話の主でも出てきそうな雰囲気。

葦が生い茂る。

谷戸田から、ばらの丸の丘へ。

散策路を上がっていく。

東門。

ばらの丸の丘。

さくらなみ池へ下る。

宮田池。

さくらなみ池。

湿地帯の木道を渡っていく。

情報館・北門のあたりに戻ってきた。

谷戸沿いに、下流(舞岡駅)方面へ。

途中で狐久保(きつねくぼ)への分岐を入っていく。

進んだ先で、みずき休憩所・瓜久保(うりくぼ)・かっぱ池への分岐へ。

みずき休憩所。

かっぱ池へ下りていく。

かっぱ池(瓜久保池)。

かっぱ池のあるこの谷戸は、瓜久保(うりくぼ)と呼ばれる。

池畔には河童(カッパ)像が。

池のほとりに山法師(ヤマボウシ)の花が咲いた。

ヤマボウシはハナミズキ(アメリカヤマボウシ)によく似ている。こちらは花びら(苞・ほう)の先がとがっている。

瓜久保の家(長屋門型の休憩舎)へ。

火の見やぐらの建つ、瓜久保の休憩所。

舞岡公園から、舞岡ふるさと村のエリアへ。

舞岡川小川アメニティ沿いをゆく。道を挟んで、南舞岡の住宅街が広がる。

アメニティ沿いに進み、舞岡ふるさと村の総合案内所「虹の家」へ。

舞岡公園・晩秋の紅葉はこちらのページへ。