時空に連なる、悠久の流れ

平成25(2013)年9月、京浜急行上大岡(かみおおおか)駅から、上大岡周辺、岡村、弘明寺(ぐみょうじ)周辺を訪れる。全行程を通してアップダウンの多い、歩き応えのあるまち歩き。ゴールは日帰り温泉「みうら湯」へ。

7.弘明寺駅から弘明寺観音へ

弘明寺の門前は鎌倉街道からの参道がアーケード商店街になっている。弘明寺は市内有数の古刹であり、境内からは奈良・天平時代の布目瓦が出土している。

地下鉄弘明寺(ぐみょうじ)駅出口、弘明寺観音へのアーケードの入口。

土曜の午後、多くの人が行き交い賑わうアーケード。

中ほどで、大岡川を渡る観音橋。赤い欄干(らんかん)に擬宝珠(ぎぼし)を載せている。

ここは弘明寺観音の門前町。門前町としては市内有数の賑わい。

アーケードの終わりに、仁王門が見えてきた。

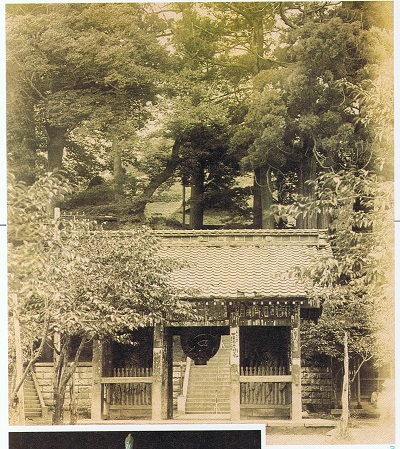

高野山真言宗瑞応山(ずいおうさん)蓮華院弘明寺(ぐみょうじ)の、仁王門。

改修で屋根などが新しくされた現在でも、柱の上部をつなぐ貫(ぬき)から下は江戸時代からのものが残っている。

弘明寺をはじめ、この界隈には高野山真言宗(古義真言宗)の仏閣が本当に多い。

瑞応山の扁額。弘明寺は坂東三十三箇所観音霊場の第十四番札所でもある。

阿形(あぎょう)の仁王像。

吽形(うんぎょう)の仁王像。

明治期の仁王門。現在寄棟造(よせむねづくり)・銅板葺の屋根は、かつては切妻造(きりづまづくり)・瓦葺だった。

奥には茅葺の本堂屋根がちらりと見える。

画像出典・「市政100周年・開港130周年・図説横浜の歴史」平成元年(1989)横浜市発行。

本堂へと延びる、参道石段。

香炉(こうろ)。

本堂へ。訪れたこの日は8の付く日、本堂では護摩行(ごまぎょう)が行われていた。

左側には高野山のイメージキャラクター「こうやくん」が見える。

本堂(観音堂)。一見すると宝形造(ほうぎょうづくり)のようにも見える、棟(むね)のとても短い寄棟造(よせむねづくり)の屋根には、正面に大きな入母屋破風(いりもや はふ)の向拝(こうはい)が付いている。

頂部の棟は、三つ巴をあしらった切妻造の箱棟(はこむね)になっている。その姿は、大きくせり出した向拝と併せてこのお堂を印象深いものにしている。

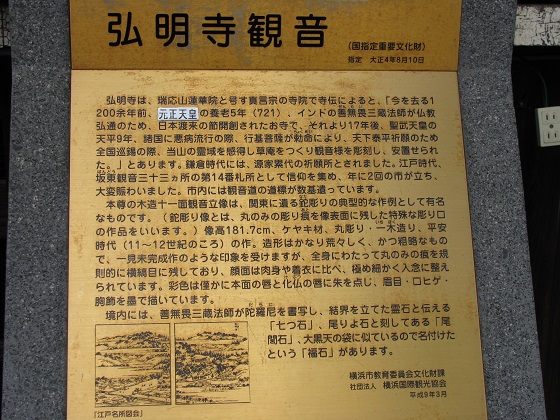

弘明寺は寺伝によると奈良時代の天平9年(737)行基により草庵が作られておりこれを開基とする。境内からは天平の古瓦(布目瓦)が出土している。

平安時代の半ば、寛徳元年(1044)には光慧により再興され瓦葺本堂が建立、これが実際の開山とされている。

江戸時代中期の明和三年(1766)には現在の本堂に再建。再建時に寛徳元年(1044)の墨書が確認された。その後も幾度もの修理がなされている。

昭和51年(1976)には屋根が茅葺から銅板葺に改修された。改修の際に古材の多くは新材に置き換わっているのであろう。

向拝の下には見事な彫り物。これらの彫り物は江戸後期の特徴をよく伝えている、とされる。

木鼻(きばな)は左に獏鼻(ばくばな)、正面に獅子鼻。これらはかなり古そうな色合い。内側には龍鼻も見える。

裏側にも木鼻。これは耳が大きいようなので象鼻だろうか。湾曲した海老虹梁(えびこうりょう)の上にある手挟み(たばさみ)には、龍の彫り物。

鐘楼堂。

由来碑。御本尊の観音さまのことが詳しく記されている。

この寺も明治期に神仏分離・廃仏毀釈の嵐が吹き荒れる前、江戸時代までは現在の弘明寺公園をも含めた広い境内だった。

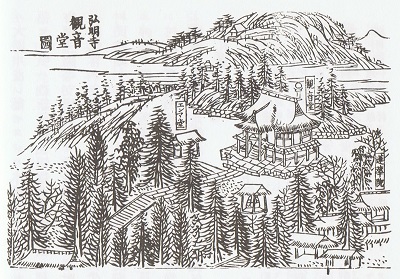

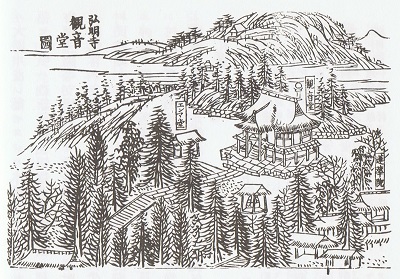

画像出典「新編武蔵風土記稿 巻之八十 久良岐郡之八 本牧領 弘明寺村」(国立国会図書館デジタルコレクション)

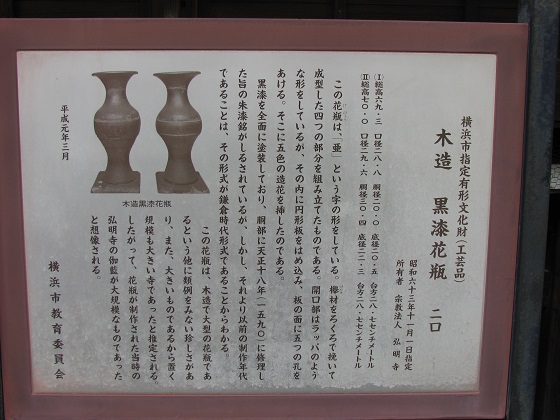

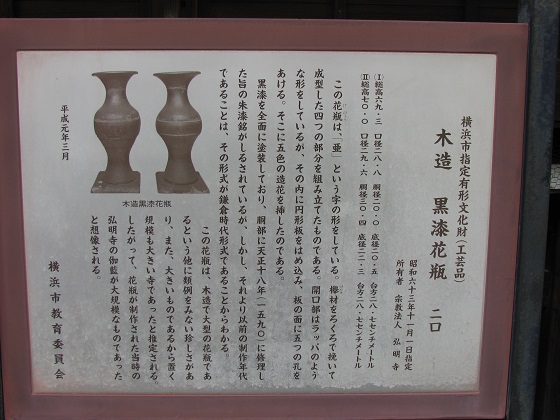

弘明寺のかつての隆盛を知る手掛かりのひとつともなる、黒漆(くろうるし)花瓶(けびょう)。

聖天堂(しょうてんどう)。

七ツ石。

土曜の午後、参拝者が次から次へと、引きも切らない。

弘明寺境内の脇から、弘明寺公園へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。