時空に連なる、悠久の流れ

平成25(2013)年9月、京浜急行上大岡(かみおおおか)駅から、上大岡周辺、岡村、弘明寺(ぐみょうじ)周辺を訪れる。全行程を通してアップダウンの多い、歩き応えのあるまち歩き。ゴールは日帰り温泉「みうら湯」へ。

5.岡村天満宮から三殿台遺跡へ

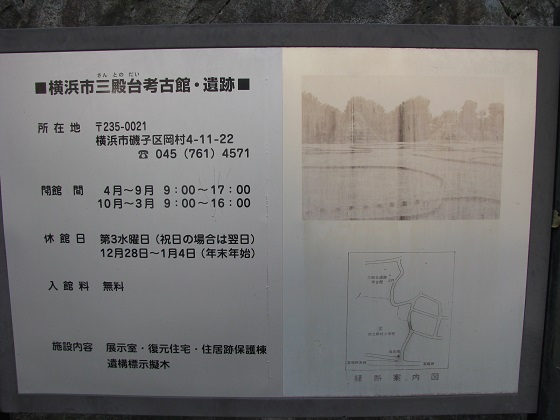

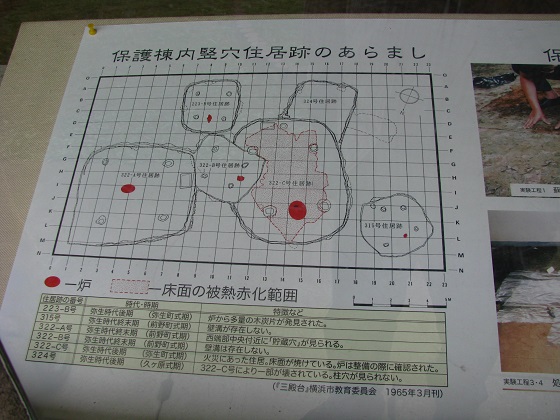

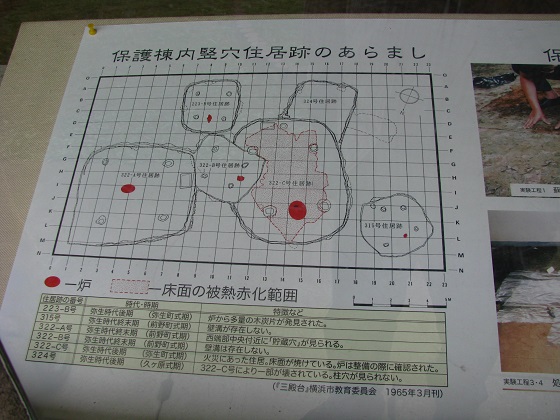

岡村天満宮・一の鳥居前から登り返して三殿台遺跡へ。三殿台遺跡は昭和40年(1965)という、かなり古い頃からその存在が知られていた。隣接する貝塚は明治中期ごろに発見されている。

背後に岡村天満宮の鳥居が立つ、岡村交番前交差点。

向かいの旧家の角に、三殿台(さんとのだい)遺跡への案内板がある。

遺跡へ向けての、上り。

坂を上っていくと、左手に岡村小学校。

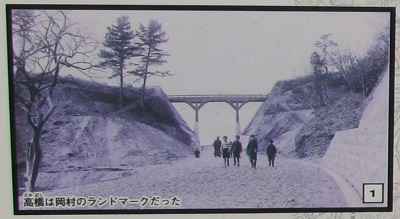

この坂は岡村と蒔田(まいた)を結ぶ切通しで昭和3年(1928)頃開通。頭上には橋が架かっている。

切通しの両側を結ぶ高橋(たかばし)は昭和5年(1930)に初代の木橋が架けられた。

小学校敷地の角に三殿台遺跡の案内板がある。このあたりで標高30m。

先に見える階段を上る。

さらに登り。

高台からの眺め。

ズームアップすると清水ヶ丘公園・見晴らし台の丘の向こうに天王町(てんのうちょう)・保土ヶ谷の横浜ビジネスパーク(YBP)NRIタワーが見える。

三殿台遺跡の正門。

正門の向こうには、遺跡保護棟。

広い芝生の上には、発掘された遺跡の跡が擬木で示されている。ここは標高55m。

保護棟内部。発掘されたままの、生々しい跡。

時代を追って次々に竪穴が掘り重ねられている。

保護棟内部は空調がないので苔(コケ)や黴(カビ)を定期的に除去しなければならないそうだ。

保護棟の向こうには、復元竪穴住居。弥生、縄文、古墳の各時代が一棟ずつある。

弥生時代の復元住居。

内部に4本の柱。入母屋造(いりもやづくり)の原型と推測される。

縄文時代の復元住居。

柱跡がまだないのでテントみたいな円錐(えんすい)形と推測。

古墳時代の復元住居。

4本の柱に加えて、かまどの跡も見つかった。建物の床は四角に近い。

弥生時代より入母屋造のかたちがはっきりしてきた。

古代遺跡の向こうに小学校、そしてランドマークタワー。

反対方向には上大岡の超高層ビル群。数千年の間に劇的な進化を遂げた、人類の技術の対比。

考古館。出土品が常設展示されている。

縄文土器。

大岡川と支流の堀割川に挟まれた流域を、手前側で切れている久良岐の丘から中央下くの字の折れたあたりの岡村公園、中央にしるしが打たれた三殿台と、登っては下りて登り返し、をここまで繰り返してきたことになる。

当初この遺跡は、明治の頃すでに発見されていた貝塚のさらなる発掘調査の後で、隣接する岡村小学校(当時は滝頭小学校岡村分校)の校地を拡張する予定だった。

ところが思いもかけない大物が出てきてしまったので、計画を変更して遺跡として保存されることとなった。

先ほどNRIタワーを眺めた土手は、正門の向かいにある貝塚の跡。縄文時代は大岡川下流は大きな入り江で、海岸線がすぐそこまで迫っていた。

人類の営みに比べてこの星の営みの、なんと雄大なことか。

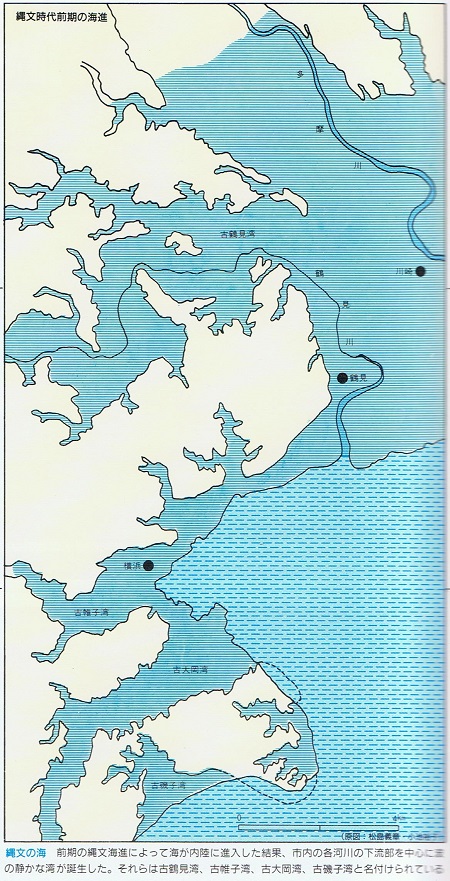

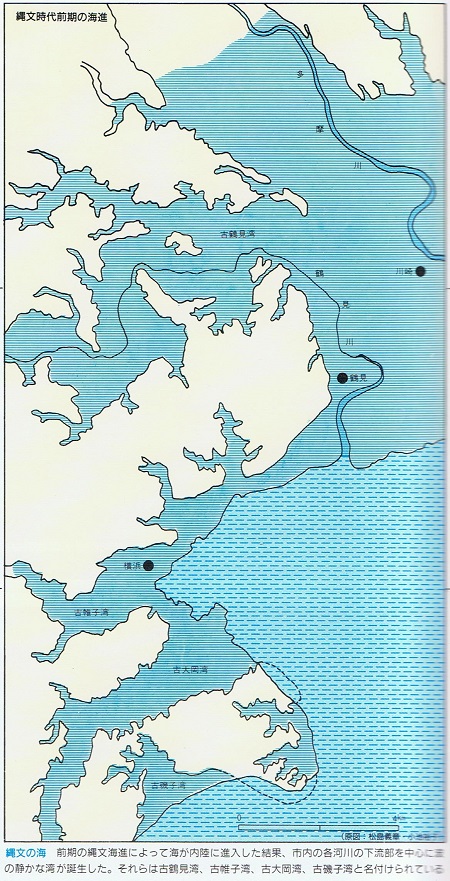

縄文時代の海岸線。上の立体地形図のいちばん薄いきみどり色はすべて水没してしまう。

古大岡湾が大岡川や中村川、古磯子湾が堀割川にあたる。古大岡湾と古磯子湾のくびれのちょっと左寄りが三殿台遺跡。

画像出典・「市政100周年・開港130周年・図説横浜の歴史」平成元年(1989)横浜市発行。

遺跡を後にして、地下鉄ブルーライン弘明寺(ぐみょうじ)駅から弘明寺観音、弘明寺公園へと向かう。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。