坂東三十三箇所観音霊場から信玄公まぼろしの新都構想、そして軍都

令和元年(2019)11月末日、神奈川県座間(ざま)のまち歩きへ。

相鉄線さがみ野駅から坂東観音霊場の巡礼街道をたどって星谷寺(しょうこくじ。星谷観音・ほしのや かんのん)、座間谷戸山(やとやま)公園へ。続いて在日米軍キャンプ座間に隣接する富士山(ふじやま)公園、座間公園を巡り、座間公園・座間神社からは崖線の湧水群を探訪、小田急線座間駅へ戻る。

3.座間の崖線湧水群

座間の崖線(神奈川県座間市)はその昔、湧水が豊富だった。現在も水量は少なくなったとはいえ、各所から水が湧いている。ここでは崖線の湧水として「番神水湧水」「鈴鹿の泉湧水(手前まで)」「龍源院湧水」「心岩寺湧水」「神井戸湧水」「根下南湧水」と巡っていく。

座間神社の神社会館「すいめい」前。御神水の案内看板がでている。

自由に水を汲むことができるこの湧水は、現在では機械を通して汲み上げられている。座間市発行の「湧水ざまップ」には掲載されていないが、座間市観光協会のパンフレット「ようこそ座間へ」には掲載されている。

座間神社の公式サイトによると、御神水には神社建立の由来となった伝説がある。

欽明天皇の御代(539〜571)、座間に悪疫が流行。村人が苦しんでいたとき、飯綱権現の化身である白衣の老人が現れこの湧水を使うよう告げる。お告げに従った村人が水を汲んで飲み水とすると悪疫は治まった。そこで村人が感謝のしるしとして飯綱権現を祀ったのが座間神社のはじまり、とされる。大昔には崖線から湧き出していたのかもしれない。

座間では各地の谷戸でも見られるような谷戸の源頭部の湧水のほか、相模川の河岸段丘の段丘崖の地層の切れ目(崖線。がいせん)から随所で水が湧き出ている。

ここからは崖線の湧水として「番神水湧水」「鈴鹿の泉湧水(手前まで)」「龍源院湧水」「心岩寺湧水」「神井戸湧水」「根下南湧水」と巡っていく。

座間神社入口交差点を過ぎて道なりに進み、緩くカーブした先を左へ折れると日蓮宗・休息山円教寺。

円教寺の山門前を通過。

境内の敷地に沿って角を曲がり、奥へと進む。

奥に鳥居と小さなお堂が見える。

鳥居の手前の水路には「番神水(ばんじんすい)公園」が設けられている。

三十番神(さんじゅうばんじん)を祀る、番神堂。円教寺の境外仏堂となっている。

三十番神とは国土を30日間交替で守護する三十の神々。日蓮宗においては法華経を守護する神仏習合の神々が信仰されてきた。

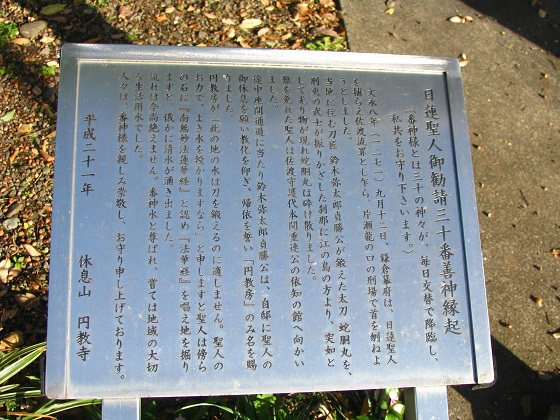

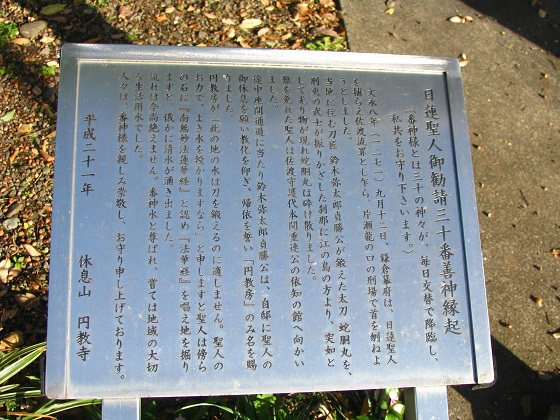

案内板。

こちらの湧水は日蓮の伝説に所縁がある。円教寺の開基は当地の刀匠・鈴木弥太郎貞勝。

貞勝が鍛えた太刀・蛇胴丸は、日蓮が龍口(たつのくち。江ノ電・江ノ島駅そば)で処刑されようとした際に刑吏が振りかざした太刀。日蓮は江の島の光り物伝説により処刑を免れたのち、依知(えち。神奈川県厚木市)の佐渡守護代の館に送られた。その途中、座間を通った日蓮を貞勝が迎え、自邸での休息を願い出る。貞勝は日蓮に教化を仰いで帰依し「円教房」の名を授かった。円教房は日蓮にその力で良き水を授かりたいと申し出る。それに応えた日蓮が法華経を唱えて掘り当てた湧き水が、番神水の起こり。

番神水湧水。御堂の裏手から湧いているようだ。

座間市発行「湧水ざまップ」によると現在は防火用水などに使われているそうだが昭和初期ごろまでは近くの酒造所(かつて相模原市南区新戸(しんど)にあった豊国酒造だろうか)が仕込み水に利用していたという。その水量は昭和12年(1937)に崖上の台地が陸軍士官学校の用地になった頃から開発の影響で減少し、現在は往時の半分以下といわれる。

風情ある板塀が廻らされた円教寺の角まで戻る。

水路に沿って、「鈴鹿の泉湧水」へ向かう。円教寺の裏手から先は「鈴鹿の小径」として散策路が整備されている。

清らかな湧き水の滔々と流れる水路。往時と比べて少なくなったとはいえ、街に潤いをもたらす湧水としては充分な水量。

「湧水と歴史の里 鈴鹿・長宿(ながじゅく)」の案内碑。

この近くの鈴鹿明神社には相模国座間の鈴鹿神と相模国勝坂(相模原市南区磯部)の有鹿(あるか)神が財宝を巡って争いとなり、敗れた有鹿神が相模国上郷(海老名市)に追いやられたという縁起が伝わる。海老名・有賀神社には「有鹿さまの水もらい」という神事が伝わり、田植えの季節には上郷から鳩川上流の勝坂へと神輿に乗った御神体が遷座し鳩川の下流となる海老名耕地への用水を確保した、という。

参考「かながわの神社」「かながわの川(下)」

長宿はその名の通り、近辺を通る街道の宿場だった。

この区域は国土交通省「街なみ環境整備事業制度」を活用して通路や小公園、水路などの施設が整備された。

参考「湧水と歴史の里鈴鹿・長宿 散策まっぷ」

散策マップ。

案内碑の立つ辻と向かい合う辻には道祖神。その傍らには「力石」。

生垣や板塀の街並みが美しい小径を進んでいく。こうした街並みは「鈴鹿長宿区域街づくり協定」によって維持されている。

自治会館の角地に立つ藤沢街道の道標。

角地を入っていくと、龍源院。

門前に水路が流れているので、たどっていく。

奥へ進むと「鈴鹿の泉」。

鈴鹿の泉は私有地なので、入っていけるのは標石の立つところまで。

フェンスの奥から湧き水が流れてきている。

龍源院まで引き返し、龍源院湧水へ。

曹洞宗 水上山(すいじょうざん)龍源院。白木が目映い本堂は平成27年(2015)に再建されたばかり。

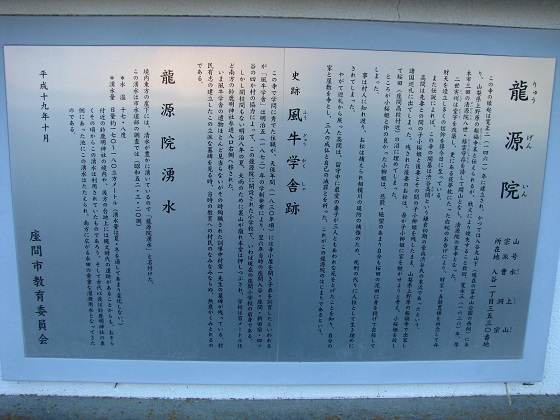

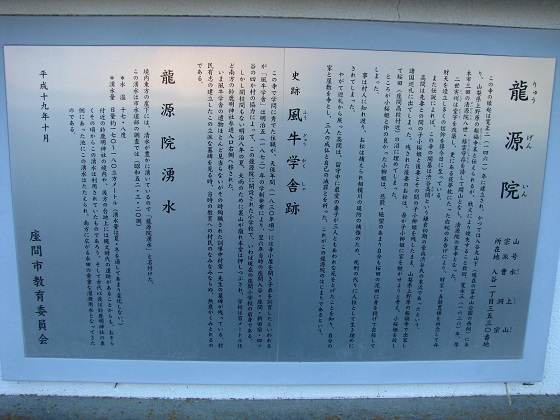

白壁の内側には龍源院、龍源院湧水の案内板。

案内板によると、龍源院の創建は室町中期の寛正二年(1462)。かつては富士山公園の西側にあった。戦火による数回の焼失を経て、江戸初期の寛永三年(1626)に厚木・清源院の格雲により中興開山。二世実州が堂宇を改築したうえ、夢枕にたった白蛇のお告げにより弁財天を造立した、とある。弁財天は水の神様。山号はこうしたところに由来するのだろうか。

参拝を済ませ、龍源院湧水へ。

本堂の裏手に回り、枯山水庭園を眺める。

弓なりの一本足の燈籠(蘭渓燈籠)を設えた、美しい枯山水。

こちらは本堂正面の右脇側からの枯山水。

本堂裏手から先へと進むと「弁財天参道」の案内板がある。こちらへは門前から境内を囲む白壁沿いを進んで入ってくることもできる。

水路に沿って進んでいく。

湧水の水路に架かる石橋。

奥に祀られている弁財天の祠。

とぐろを巻く白蛇の頭上に人の頭部があるという、珍しい弁財天像が奉安されている。

傍らの碑文には「住職の夢枕に白蛇が現れた」とあった。古来より蛇の姿で表される神としては弁財天と同じく水神として祀られる宇賀神(うがじん)が知られている(県内では藤沢・遊行寺境内の宇賀神社など)。

祠の傍らに湧く、龍源院湧水。

水路には不動明王の石像。

門前まで戻り、白壁に沿って「鈴鹿の小径」を進む。

道標。

「龍源水ホタルの公園」。龍源院湧水の水が流れてきている。

小さな水車は、かつてこの地で養蚕が盛んだった頃に生糸生産の動力源として水車が用いられていたことを偲んで設置されたという。

水路は続く。

県道に突き当たると、製材所の角に「鈴鹿の小径」道標が立っている。小径はここまで。

県道を横断歩道で渡った先、奥に見える歩道橋を渡る。

歩道橋を降りてすぐに、心岩寺の門前。

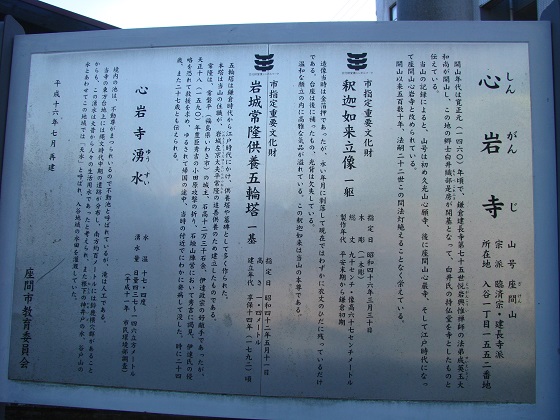

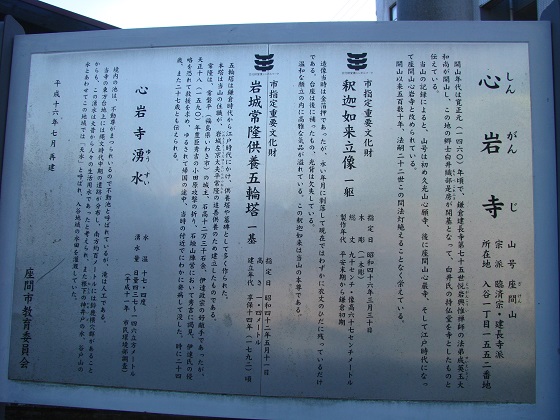

心岩寺、心岩寺湧水の案内板。

臨済宗建長寺派 座間山(ざけんざん)心岩寺は寛正元年(1460)頃の創建。

本堂。

本堂前の池。

こちらの蘭渓燈籠は素朴な削りの山燈籠風。

奥の池。

橋の奥に石組の滝が築かれている。

滝を流れ落ちる、心岩寺湧水。

心岩寺湧水から神井戸湧水へ。

門山の道を先へと進み、二股の道を右へ。

左手は崖地が続く。

中華料理東龍前の横断歩道を渡ると、神井戸湧水。

神井戸(かめいど)湧水。水神の石祠がある。

往時と比べると水量は随分と減ってしまったらしいが、それでもある程度の量は保たれている。現在でも野菜を洗う等の生活用水として利用されているそうだ。

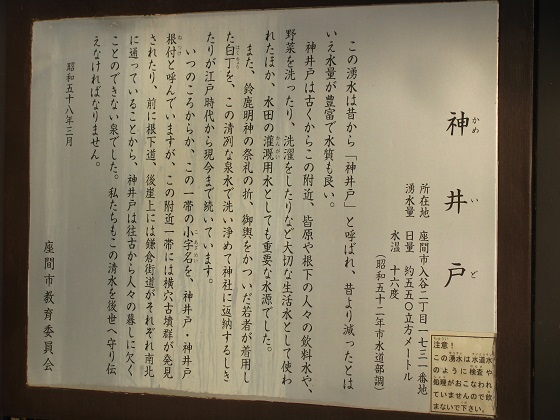

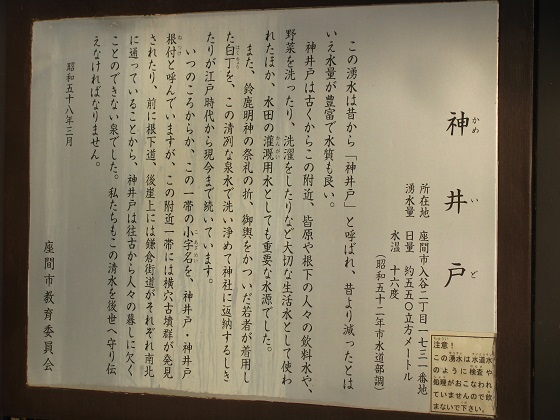

案内板。

神井戸の名は案内板にある鈴鹿明神社の祭礼に由来するのであろう。

最後に根下南湧水へ。

座間高校の前、大きな案内板が出ているところが根下南湧水。

根下南(ねしたみなみ)湧水。座間の崖線湧水群の最南端に位置する。

地名に用いられる「根(ね)」は「峰(みね)」から転じた、山・崖の意味で使われていることも多い。例えば横浜の根岸も峰(山・崖)の岸という意味合いがある。ここの「根」もそういった意味合い。

水量は多くはなく、辛うじて湧いている印象。季節によっては枯渇してしまうかもしれない。都市化が進んだ地域の湧水の宿命か。

案内板。

崖沿いに番神水湧水から根下南湧水までが網羅されている。

段丘崖の崖線湧水巡りはこれにて終了。崖の上に上がり、座間駅へ向かう。

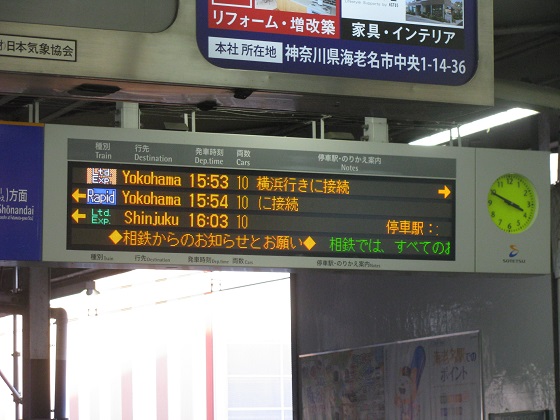

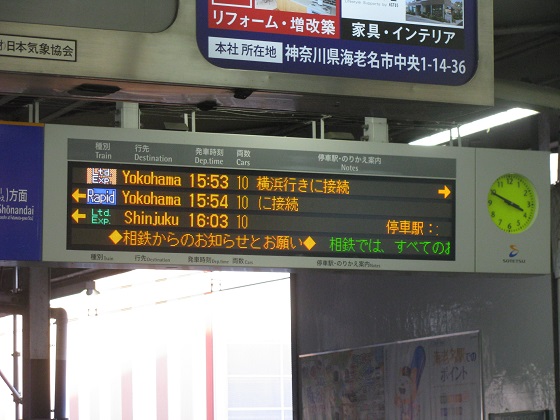

小田急・座間駅に到着。下りの本厚木・小田原方面に乗り、海老名駅へ。

相鉄線海老名駅。この日(2019年11月30日)より相鉄・JR直通線の運行が始まり、特急の増発に加えて「横浜」だけだった行先にいよいよ「新宿」が表示されるようになった。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。