三浦半島横断、展望の山から海へ

平成30年(2018)12月上旬の週末、三浦半島のほぼ中央にそびえる好展望の山を歩く。

R横須賀線・衣笠駅を出発、衣笠山(衣笠山公園)から衣笠城址を経て三浦半島最高峰・大楠山(241m)へ。大楠山山頂からは前田川遊歩道を下り秋谷の立石へと巡っていく。

4.大楠山から前田川遊歩道、秋谷の立石へ

三浦半島を横断する山歩き。三浦最高峰・大楠山から前田川遊歩道を経て海へ。景勝地・秋谷の立石を晩秋の夕暮れ時に訪れる。

大楠山山頂(241m)「大楠山ビューハウス」の屋上から360度の展望を堪能したところで、前田川遊歩道を経由して秋谷(あきや)海岸・秋谷の立石(たていし)へと下山開始。

午後2時半過ぎ、ビューハウスの前から登山道へ。

登山口の前田橋までは1時間余り。

国土交通省・大楠山レーダ雨量観測所のレーダアンテナ塔。

沢を見下ろす。

下山を始めて45分ほどで前田川遊歩道・大楠山ハイキングコース入口に到着。

遊歩道へ。

遊歩道の大楠山ハイキングコース入口より上流側は台風による崖崩れのため通行止めになっている(2021年12月現在)。

飛び石伝いに川の中をゆく。

護岸の手前でいったん上へ。

再び川。

支川の合流点。

こちらは降雨から五日後の前田川ウォーク。

気持ちのいい、渓谷歩き。

増水時。

瀬音が耳に心地よい渓流。

一方、増水時の前田川ウォークでは河床の岩盤がかなり水没していた。

増水時のウォークでは水没してしまった飛び石もあった。とはいえハイカットの防水トレッキングシューズであれば多少の水没なら問題なし。

途中に設けられた公衆トイレへの分岐。

景観に配慮した石積風の堰堤。

水量が増えれば印象も変わる。

前田川の護岸石積にはブラフ積(ブラフづみ。長く切った石の長手と小口を交互に積む、明治期の横浜山手から始まった西洋式の積み方。レンガのフランス積みに相当)が見られる。苔むした様子からはかなり年季が入っているように見える。

谷積(たにづみ。四角い石を斜めに積む)とブラフ積の境目。鉄道関連の土木遺構であれば時代が下るにつれて(明治後期から昭和初期にかけて)ブラフ積みから谷積に取って代わられることが多いが、ここの石積はいつ頃のものだろうか。

初冬の陽射しがまばゆい(増水時の前田川ウォークは同じ季節でも時間が二時間以上早い、午後一時過ぎ)。

魚道が現れた。

魚が堰堤の手前まで遡上できるようになっている。

遊歩道の終点(起点)で道路に上がる。

前田橋交差点。ここから秋谷(あきや)海岸へ向かう。

前田川下流。

秋谷海岸入口。ここを左折。

陸自の車両(高機動車)が走り抜けてゆく。このあたりは武山駐屯地も近い。

河口が見えた。

相模湾に注ぐ、前田川の河口。河口付近は秋谷漁港になっている。

海岸をゆく。残念ながら空は相変わらずの曇天。

砂浜の奥に見える、秋谷の立石(たていし)。

立石と松、その左に長者ヶ崎、そして大山と江の島。

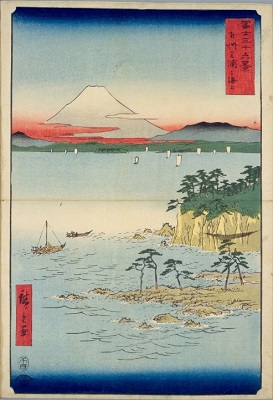

広重画「富士山十六景より相州三浦之海上」 画像出典・国立国会図書館デジタルコレクション。

左に箱根、右に大山(丹沢)、そして富士山の手前に江の島。

立石にとって江の島は大事な借景。そして左上にぼんやり見える白い筋。でもたぶんこれは富士の頂ではなく雲だろう。

立石公園に到着。

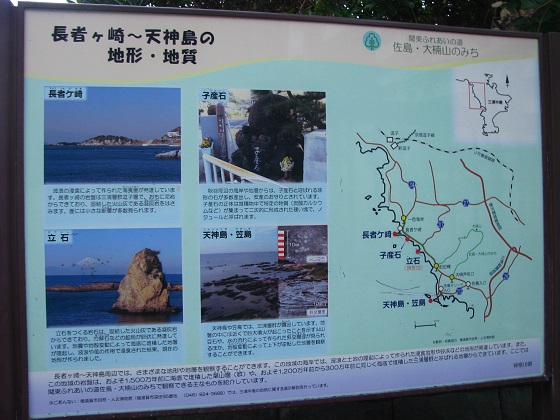

「関東ふれあいの道」の案内板。

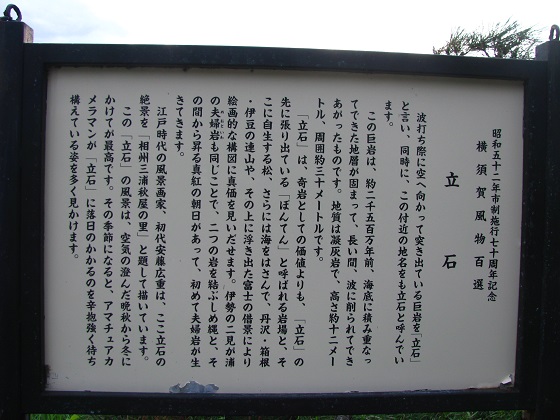

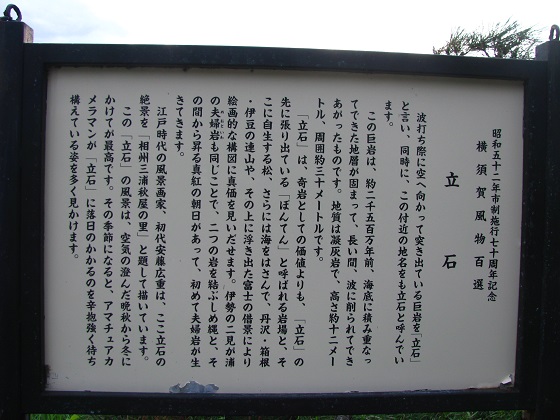

「立石」の案内板。

夕暮れの空に浮かび上がる富士山も併せて見たかったのだが、まあ仕方ない。

時刻は午後4時過ぎ。12月も中旬に差しかかるころとなると日暮れが早い。

帰路は「立石」バス停から京急・新逗子駅(現在は逗子・葉山駅)へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。