三浦半島横断、里山から海へ

平成30年(2018)7月下旬、横須賀・安針塚から葉山の木古庭、上山口の棚田を経て御用邸の海岸、森戸神社へ。

この日は連日の猛暑から解放されたとはいえ日中は30度に達したため体力的に無理のないように水(氷を詰めた保冷ジャグ)と塩分(タブレット)を大量に用意、一時間おきに補給しながら歩く。

4.葉山御用邸とその周辺、森戸神社

県立葉山公園はかつての葉山御用邸付属馬場。御用邸の海側河口付近に架かる臨御橋を渡り、一色公園(旧金子堅太郎別荘)へ。その隣、葉山しおさい公園は旧御用邸付属邸跡。付属邸の車寄せがしおさい博物館玄関として保存されている。芝崎海岸沿いから眺める、森戸神社の沖合の岩場に建つ「名島の鳥居」は江の島とのツーショットがフォトジェニック。

国道134号・葉山公園入口信号。

交差点から斜めに延びる狭い道へ入る。

県立葉山公園に到着。時刻は午後2時ちょうど。日陰の気温は30度、内陸よりは若干低め。正門そばの風が抜ける休憩所でしばし休息をとる。

葉山御用邸に隣接する県立葉山公園は、かつては葉山南御用邸の一部となる御用邸付属馬場だった。昭和21年(1946)に県に下賜され、整備を経て昭和24年(1949)に県立の公園として開園した。

大浜海岸沿いの園路からの長者ヶ崎。

遠くに江の島。夏の午后、むろん富士山は見えない。

園路のクロマツ並木。

世代交代に備えてかクロマツの幼木も植えられている。

公園の隣りは葉山御用邸の敷地。

臨御橋(りんぎょばし)を渡り、一色(いっしき)海岸へ。

※臨御橋は老朽化のため架け替えプロジェクトが進められていたが、資材高騰のため計画に遅れが出ていた。その後の詳細な調査を踏まえた結果、大規模補修で現状が維持されることとなった。

臨御橋からの下山川河口付近、御用邸側。

葉山に御用邸が設けられたのは明治27年(1894)。療養中の英照皇太后の保養先として、明治24年(1891)に完成していた有栖川宮御別邸を利用して造営された。その背景には皇室の侍医であった帝大医科大学御雇教師のベルツ博士による葉山の保養地としての推薦もあった。

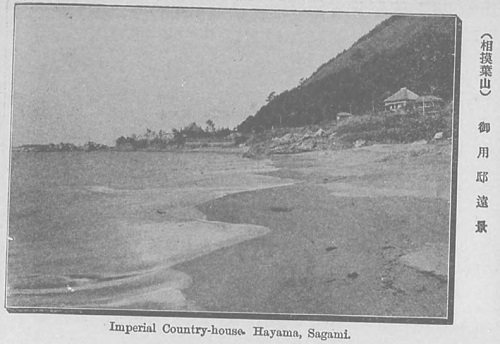

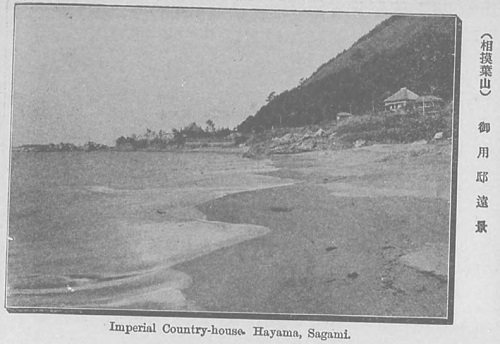

明治期の大浜〜一色海岸、御用邸遠景。

画像出典「日本之名勝」(国立国会図書館デジタルコレクション)

ハマゴウの群落。

ハマゴウの花。

多くの人出でにぎわう、夏の一色海岸。

御用邸に隣接する一色公園。こちらは明治憲法の起草に携わった金子堅太郎の別荘跡。後に御用邸敷地となり、戦後に町立の公園となった。

御用邸側。

小径を抜けて葉山しおさい公園へ。

午後3時少し前、葉山しおさい公園に到着。

御用邸前で国道134号から分岐する県道沿いにある、しおさい公園正門。

案内図。

葉山しおさい公園は昭和59年(1984)に御用邸付属邸の跡地が葉山町に無償貸与され昭和62年(1987)に開園した広さおよそ1.9ヘクタール(100m四方×1.9)の町立の公園。

この地は大正天皇から昭和天皇への皇位継承の地。ご静養に来られた大正天皇が付属邸に入られたのは本邸が関東大震災(大正12・1923)で被災、再建中であったため。

この地で大正天皇が崩御されると付属邸内で「践祚(せんそ)の儀」が執り行われ、昭和天皇に皇位が継承された。儀式の場となった「践祚の間」は付属邸の解体に際し現在の御用邸本邸に移築されている。

参考「葉山町の歴史とくらし」

管理棟で入園料を支払い、庭園へ。

しおさい博物館の玄関。旧御用邸付属邸の車寄せが保存され、利用されている。

池泉回遊式庭園の日本庭園。池には夏の設えとして、鯉のために水面に陰を落とす簾が掛けられている。背後には茶室「一景庵」。

一景庵に設けられた二つの茶室は、案内板によれば四畳半の草庵「又隠(ゆういん)」(裏千家)と二畳上段を備えた書院「残月亭」(表千家)を模した造りとなっている。

池の汀(みぎわ)を一層美しく見せる州浜。借景となる三ヶ岡山(地理院地形図では大峰山)の濃い緑もまた、庭園を引き立たせる。

「噴井(ふけい)の滝」。この庭園は池に注ぐ水を井戸から汲んでおり、案内板によると滝の名は湧水部が水を噴き上げる井戸型をしていることから付けられたのではないか、とある。

飛び石伝いに対岸へ。

黒松林へ。

クロマツ林の散策路。

茶室「潮見亭」。平成五年(1993)に皇太子殿下御成婚を記念して茶室と六角堂が建てられた。ここは休憩所として開放されている。

門からは露地(ろじ。茶室の庭)の飛び石を模して石畳が敷かれている。

蹲踞(つくばい)と腰掛待合(こしかけまちあい)。

四半敷(しはんじき。斜め45度)に黒い石を敷き詰めた内部は立礼式(りゅうれいしき)の茶室。立礼式は明治の初めに考案された、茶席に椅子とテーブルを用いる方式。

ガラス戸の奥は六角堂。

午後3時半ごろ、しおさい公園を後にする。

一色海岸を歩くつもりだったが海水浴客で大混雑していたので、県道沿いに森戸神社へ。

芝崎地区で県道から逸れて、埋立地沿いの一方通行の道へ入る。

芝崎からの長者ヶ崎、葉山御用邸。御用邸の背後は峰山。

芝崎海岸。磯は潮が満ちてきている。磯へ下りる階段は改修中のため、下りることはできなかった。

左手に江の島、そして「名島(なじま。地理院地形図では菜島)の鳥居」。

森戸神社の沖合に連なる岩場に建つ、朱の鳥居。台風の接近する午後、空模様がいま一つだったとはいえ流石にフォトジェニックな姿。

江の島と名島の鳥居が接近。

五角形の埋立地沿いからの眺めは、移動するごとに変わっていく。

白い灯台(葉山灯台)は通称「裕次郎灯台」。

県道に戻ってしばらく進み、森戸神社(森戸大明神)の鳥居に到着。時刻は午後4時15分。

参道をゆく。

森戸神社。

その由緒は治承年間(関東では1177〜1184)の頃、伊豆にて旗揚げをした源頼朝が治承四年(1180)に鎌倉入りした後にこの地に三嶋明神を勧請したことに始まる。

帰路はバス停「森戸神社」からバスで京急「逗子・葉山駅(旧新逗子駅)」へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。