���������ԉ���������R�A�����隬��

����30�N�i2018�j3�����{�̏t�x�݃V�[�Y���A�������}�����~�Y�o�V���E���ςɔ��������ԉ��ցB�����ċ����R�i����Ƃ���܁B1212m�j�ɓo��A�����隬�i�������炶�傤���j�������ďx�͑��i�É����x���S���R���E����Ƃ�����܂��傤�j��JR��a����E�����w�։��R����B

1�D���������ԉ��̐��m��

������Ό��A�����ԉ��ŋG�߂̉Ԃ��ӏ܂��Ă���R������R���B���̃y�[�W�ł�3���Ɍ������}���鐅�m�Ԃ��ςɍs���B���̑��ɂ��J�^�N���̌Q���A����ق�ƍ炭�V���E�W���E�o�J�}��C���E�`���Ƃ������ԁX��������B

���c���w�����o�X4�Ԃ̂���甠���o�R�o�X�u������i�Ƃ������j�v�s�ɏ�ԁB�u��Έē����O�i��������Ȃ�����܂��j�v�ʼn��Ԃ��ď����߂�A�����ԉ��ւ̓��ɓ���B�W�����悻645m�A�����͒�8��50���߂��B

�o�X�₩�������10���قǂŒ������������ԉ��ɓ����B�J��������9�����傤�ǁB

�����ցB

�ē��B

�����A�����̍L���͂��悻3�w�N�^�[���i100m�l���~3�j�B�A�����ɐ�Ό��������������悪�אڂ���B

�������珇��1�D���t�L�t���сi�J�^�N���j�A3�D��w�����i���������H�B�~�Y�o�V���E�j�A4�D�k�}�K�������A5�D���R�̂��Ԕ��Ɗ��A����i�V���E�W���E�o�J�}�A�C���E�`���j�A6�D���w�����i�~�Y�o�V���E�j�A7�D��Ό������A8�D�����сi�~�Y�o�V���E�j�Ə���A1�D�ɖ߂�B

�O���̎R���≀�|��̉Ԓd�B

�C��̎�q�𗎂Ƃ��}�b�g���ݒu����Ă���B

�ŏ��͗��t�L�t���т̐A���B

�J�^�N���̌Q���B���E�������x��Č������}�����B����ł���N���͑��������͂��B

�����Ē�w�����̐A���B�t�V�[�Y���̎���E���m�ԁi�~�Y�o�V���E�j������ق�ƌ����B

�ؓ���i�݁A���H�����Ɉ��Ă����Ɓu���������H�E���m�Ԃ̗��v�B

����B

�~�Y�o�V���E�͎����n�ł�5���`7���ɊJ�Ԋ����}���鏉�ẲԁB�����n�ł����Ă��u�Ă�����Ύv���o���v�Ƃ����t���[�Y����v�������ׂ鐷�Ă̍����́A���Ȃ葁���B

���������ō͔|�����~�Y�o�V���E�͗�N3�����{�`4�����Ԃ̎����ŁA�t�̓�����������ԂƂȂ��Ă���B�������Ȃ��炱�̔N�i2018�j�͊J�Ԃ����ɑ����A���t��3����{����炫�n�߂�3�����{�ɂ̓s�[�N���}�����B����ɍ��킹�Ă��A�����ԉ��̓~�G�x�Ɩ����̊J������3��1���Ɨ�N��肩�Ȃ�O�|���ɂȂ����B

���Ȃ݂ɂ��̔N�̓\���C���V�m�̊J�Ԃ���N��肩�Ȃ�i��T�Ԃ���\���قǁj���������B

�s�[�N���}�����~�Y�o�V���E�̌Q���B

�����ԉ��̌����T�C�g�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^���ς����ł̓s�[�N���߂��Ă��܂������A�Ƃ��v��ꂽ�������ɍ炫�ւ��Ă���B�����ł��ꏊ�ɂ���ăs�[�N�̎���������������Ă���悤���B���̔N�͒��߂ė��N����ɂ��悤���Ƃ��v���Ă������A���Ă݂đ吳���������B

���Ɍ�����ؓ��͏��H�̍Ō�ʼn�邱�ƂɂȂ�B

���H�ɖ߂�A��ւƐi�ށB�����͒�w�����̒r���B��w�����̃G���A�̓p���t���b�g�ɂ��u���Ώ��̎��ӂɂł��鎼�������f���ɂ��Ă���v�Ƃ���B�������炭����Ɛ����̃A�T�U��������B

�ؓ��̔��Α��ɍL���鎼�n�̑����B������́u�k�}�K�������̐A���v�G���A�B�Ԃ���݂ɂ��Ɨ�N�ł����6������Ƀj�b�R�E�L�X�Q��������B������w�����̎����n��肩�Ȃ葁���B

��w�����̒r������荞�ނ悤�ɖؓ���i��A�u���R�̂��Ԕ��Ɗ��A����v�ɂ����������O������B���̕ӂ�ɂ��~�Y�o�V���E�̌Q���B

�́X�сi�V���E�W���E�o�J�}�j�B�R�n�E�����R�̎��n�ɍ炭�B

������O��ł͊m�F����Ă��Ȃ����A������̃V���o�i�V���E�W���E�o�J�}�͊m�F����Ă���B

��c��i�C���E�`���j�B�R�n�E�����R�̊��ɍ炭�B

�������������O��ł͊m�F����Ă��炸�A�֓��ł͉������Ȗk�ɕ��z����悤���B�߂��悤�ł��āA�A���͔����ɈقȂ��Ă���B������O��ł��̎�̒��ԂƂ����A�g�ԕP��Ӂi�A�J�o�i�q���C���J�K�~�j���v�������ԁB

�u���w�����̐A���v�G���A�B�p���t���b�g�ɂ��Ɓu������T���x�c����ȂǁA���R�⊦��n�ɔ��B����~�Y�S�P���������f���ɂ��Ă���v�Ƃ���B

���̕ӂ�ŏ��H�͂قڒ��ԓ_�B

���w�����G���A�̖ؓ��B���̕ӂ�ɂ��~�Y�o�V���E�B

���̕ӂ�̓s�[�N���߂��Ă��܂����悤���B

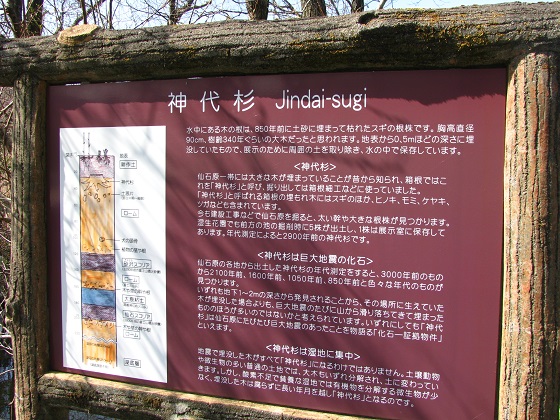

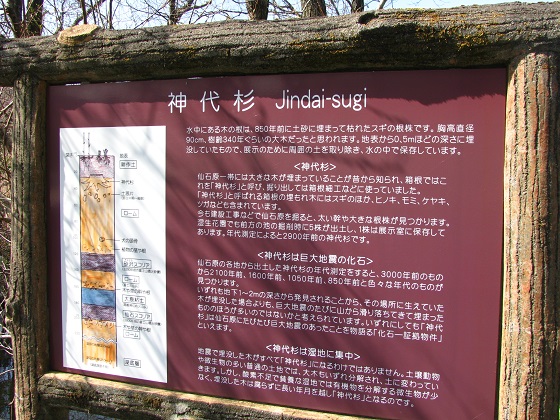

�����Ɍ�����A�_�㐙�i�W���_�C�X�M�j�̍����B�n�\����50�p�قǂ̐[���ɖ��v���Ă������̂ŁA�W���̂��߂ɂ܂��̓y����菜�����̒��ŕۑ����Ă���B

�ق��ɂ������Œr���@�킵���ۂɉ������̐_�㐙����������A�N��̌Â����̂��W�����ɕۑ�����Ă���B

�ē��B

�_�㐙�͋���n�k�̓x�ɓy���ɖ��v���������A�h�{�ɖR�����������̂��Ȃ��y���ŕ��H�����ɂ��̂܂܉��ƂȂ����B���v�����͔̂N�㑪��ɂ��3,000�N�O�`850�N�O�̊ԂŁA�l�X�ȔN��̂��̂��m�F����Ă���B

��Ό��i�����͂�j�̐_�㐙�͂��̏�ɐ����Ă������̂����v�����Ƃ������͎R����y���ƂƂ��Ɋ��藎���ė��Ė��܂������̂������A�ƍl�����Ă���B���̓Ɠ��̐F�����͍]�ˎ��ォ���؍H�̍ޗ��Ƃ��ė��p����Ă����B

�u��Ό������̐A���v�G���A�B

���̃G���A�͌��X�����Ό��ɐ��炷�鎼���A�����W�߂��Ă���B

�ׂ�ɍL����̂́u��Ό������A��������v�B

����B

��Ό������͐_�ސ쌧�ł͗B��̎����B���X�͌������Ƃ��낪����Ɋ������Ď����ƂȂ����B

���a�������܂ł͑��̋��L�n�Ƃ��đ�������Ă����s���Ă������ߎ����A���̌Q�����ǍD�ɕۂ���Ă����B���������n�̗��p���Ȃ���Ȃ��Ȃ������ȍ~�A�܂��̓X�X�L��V�A���̌�͟�������Ă����B�����������R�E�̑J�ڂɂ�莼���A���͐��������ɔs�ꎼ���͊������A���̂܂ܕ��u����₪�ĐX�тւƎp��ς��Ă����B

�A���̐���ɂ͌��������ł��鍂�R�⊦��n�̎����ƈقȂ�A��r�I��R�̎����i�W�����悻650m�j�ł����Ό��͂�����x�l�̎肪����Ȃ�����̎p��ۂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�t�ɂ͖�Ă����s���鎼���B

�u��Ό������̐A���v�G���A�B

�u�����т̐A���v�G���A�ցB���ӂɐ�����n���m�L���т������Ă���B

�Ăу~�Y�o�V���E�̑�Q���B

���ɂ͎n�߂ɉ�����u���������H�E���m�Ԃ̗��v�̖ؓ��B

�������}�����~�Y�o�V���E�B

�J�^�N���̌Q���ɖ߂��Ă����B

���X�g�͎R�쑐�≀�|�i��̉Ԓd�B

�ߑO10��20������A�����ԉ�����ɂ��Đ��ʂɂ��т�������R�i1212m�j�������B�C����20�x�A3�����Ƃ͎v���Ȃ����Ă̒g�����B

���鎞�ɗ��p�����u��Έē����O�v�o�X��܂Ŗ߂�A����ɐi��̐�Ό������_�����܂��āu�����o�R���v�o�X��������B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B