湯河原の鎌倉幕府開運街道めぐり

平成30年(2018)3月最初の週末。ようやく見頃を迎えた湯河原梅林(幕山公園。神奈川県湯河原町)に観梅に行く。この年は寒い日が続いたことで梅の開花、見頃は例年より大幅に遅れた。

観梅の後は幕山(まくやま)山頂へ。山頂からは源頼朝ゆかりの「鎌倉幕府開運街道」を「自鑑水(じがんすい)」「しとどの窟(しとどのいわや)」と歩き、城山(土肥城址)へと巡っていく。

3.一ノ瀬分岐からしとどの窟、椿台、城山(土肥城址)へ

湯河原梅林奥の一ノ瀬分岐からしとどの窟に登る。更に尾根を縦走して土肥城址の城山(563m)へ。石橋山合戦からの敗走のさなかに土肥実平が頼朝の前で即興で舞ったとされる「焼亡の舞」について触れる。城山からは駅前に土肥実平夫妻の像が建つ湯河原駅への下り。山下りの途中城願寺へ立ち寄り、樹齢800年越えのビャクシンの巨木を観ていく。

幕山(まくやま。626m)から一ノ瀬分岐(標高260m)まで下りてきた。時刻は午後1時ちょっと過ぎ。

この先は湯河原梅林。ここから分岐に入り「しとどの窟(いわや)」へ向かう。しとどの窟までの標高差はおよそ300m。

道標には「(林道経由)6,300m」とあり「えっ?」となりそうだが、林道の途中から登山道に入っていくルートならばここから1,500mほど。

この林道(菜畑林道。一般車両通行禁止)をずっと進んだ先は白銀(しろがね)林道に通じている。

林道を登っていく。

6,7分も歩くと、登山道への入口。

ここからしとどの窟へは1,100m。

振り返ると幕山(626m)がこんもりと聳えている。

登山道へ。ここからしとどの窟、椿台までは今回の行程で一番きつめの登山道。

小さな沢に出た。

沢を渡り、対岸へ。

対岸から高度を上げていく。

ゴロゴロの登山道。

小さな鎖場(くさりば)が現れる。

足元はそれほど悪くはない。

ガレた山道が続く。

谷を見下ろしつつ進む。

所々に道しるべとなる赤テープ。

かなり登ってきた。

しとどの窟への分岐に到着。標高525m。時刻は午後2時ちょっと前。

弘法大師の石像や石灯籠が多数置かれている。

左は舗装路。つづら折りの道を登っていくと「椿ライン(奥湯河原〜大観山)」を走る路線バスの「しとどの窟」バス停(椿台)に通じる。

しとどの窟へは、もうひと登り。

登山道に覆い被さる巨大な岩。これだけでも修験者の行場の雰囲気に満ち溢れている。

手すりの石柱は奉納されたもの。

「しとどの窟」に到着。標高570m。

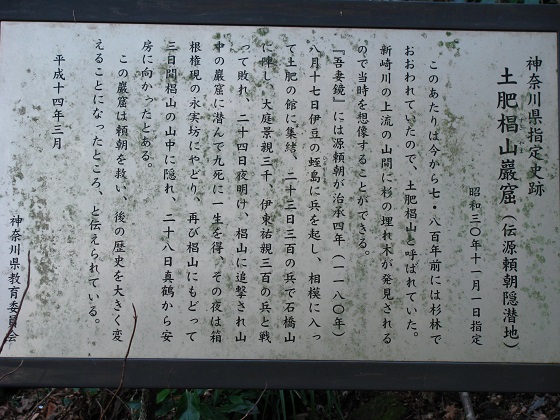

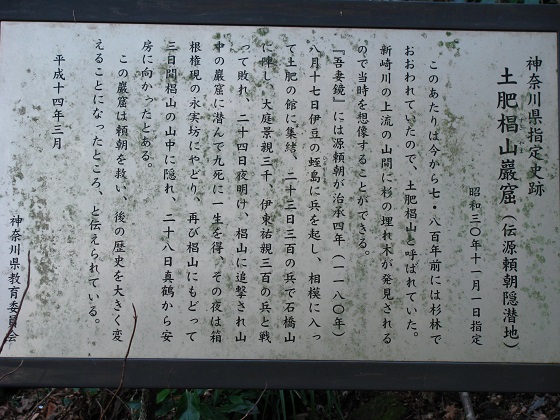

しとどの窟の案内板。

しとどの窟について、江戸時代後期の地誌「新編相模国風土記稿 巻之三十二 足柄下郡巻之十一 早川庄 真鶴村」には「東鑑(吾妻鏡)」「源平盛衰記」「小田原記(北条記)」が引用されている。

「新編相模〜真鶴村」における「鵐窟」では「東鑑に或る岩窟と記せるは是なるべし」とされている。続けて「盛衰記には頼朝鵐の岩谷と云う谷に下り大なる臥木の中に隠れし由記せり」としているが「盛衰記、伏木に潜れしと云うは誤りならん。東鑑に頼朝伏木の上に立つとあれども、その中に匿れし様にあらず。且つ観音像を岩窟中に安んぜしなどあれば、窟中に匿れしを得たりとすべし」とする。

小田原記については「氏綱伊豆山へ御参詣、御下向のついでに真名鶴ヶ崎と云う所に鵐が岩谷と号して大なる石穴あり。こは昔頼朝卿石橋の軍に負けて、籠り給いて運開きたる所なり。此所を御見物ありて、浦人ども召され鮑を取らせ、かつぎをせさせて、御酒宴あり。扨て(さて)御舟に乗り給い、小田原へ帰らせ給う」を引用している。

つまり「新編相模」は「吾妻鏡」がいう岩窟とは真鶴の「しとどの窟」である、とする。「小田原記」もそのように記す、とする。そして「源平盛衰記」が「伏木に隠れた」とするのは誤りで「吾妻鏡」がいうように「伏木」には立ったのであって、隠れたのは「窟」の中である、とする。

もっとも「吾妻鏡」の記述はおおむね次のようになっている。

頼朝一行は椙山(湯河原町の土肥杉山)の山中に逃れ、頼朝が伏木の上に立っていたというくだりのあと山中に身を隠すため供の者は別れ別れになる。平家方の大庭景親(おおばかげちか)らは峰や渓を捜索するが、その一人の梶原景時が頼朝の所在を知りつつ「この山には人はいない」と云って景親の手を引き傍らの峰へ登っていく。

その間、頼朝は髻(髪)の中に入れていた観音像を或る窟に置いてきた、と供の土肥実平(どいさねひら)に語っている。夜になって北条時政と箱根権現別当行実(ぎょうじつ)の弟が椙山の陣に参着、一行は箱根権現に向かう。

これを見る限りは「吾妻鏡」に書かれた「土肥椙山の巌窟」こそが「しとどの窟」のようだ。とはいえ頼朝は安房へ脱出する前に真鶴の「鵐の窟」にも身を潜めていたとされる。梶原景時が頼朝を見逃した「鵐窟」は土肥椙山(湯河原)で決まりなのか、真鶴である余地があるのか。

近世以前の文献では真鶴のそれを指すものが多い。一方で昭和5年(1930)には頼朝会が「頼朝石橋山旗揚げ七百五十年記念祭」を挙行。それに先立ち県史蹟名勝調査委員(当時)による湯河原町山中の踏査がなされ、湯河原のそれが鵐の窟であると断定されると真鶴町長(当時)との間で論争が起こっている。

そして、そもそも景時らが土肥実平の勢力圏下にあった椙山で修験者の力を借りなければ移動も困難な山中を窟まで辿り着けただろうか、この逸話は後世の創作ではなかったかという見解も示されている。

参考「相模武士 全系譜とその史蹟 三 中村党・波多野党」湯山学著。「鎌倉謎とき散歩」湯本和夫著。

いずれにしても頼朝主従の一行は大庭景親の軍勢の手から逃れるため、椙山の山中で必死の逃避行を続けていた。

前田青邨(まえだせいそん)画「洞窟の頼朝」。

前田青邨に関しては、実業家にして近代日本画家のよき支援者であった原三溪(はらさんけい。富太郎)の支援を受けていたという所縁がある。

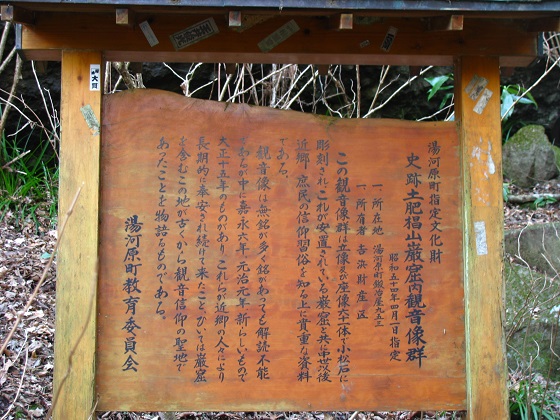

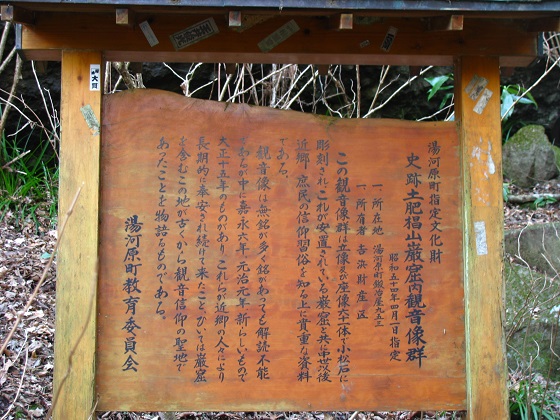

窟内の観音像群の案内板。

箱根ジオパーク・しとどの窟ジオサイトの案内板。

窟の内部。岩屋の入口は関東大震災(大正12・1923)で崩れてしまった、とある。

二基の燈籠の奥、ひな壇状の岩盤に安置された観音像群。

水が滴り落ちている。

静かに滴る水の音、地中からグェーッ、グェーッと響くカエルの声。

季節は早春、二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」もすぐそこまで来ている。

分岐に戻り、「しとどの窟」バス停(椿台)方面へ登っていく。燈籠や弘法大師像が奉納されたジグザクの舗装路を最後のひと登り、といった感じで傾斜は意外ときつい。

林道のトンネル入口付近に上がってきた。

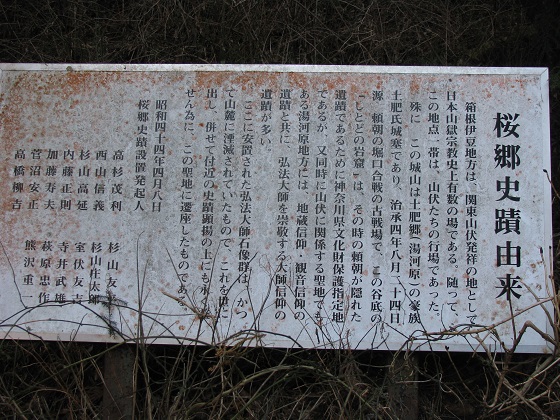

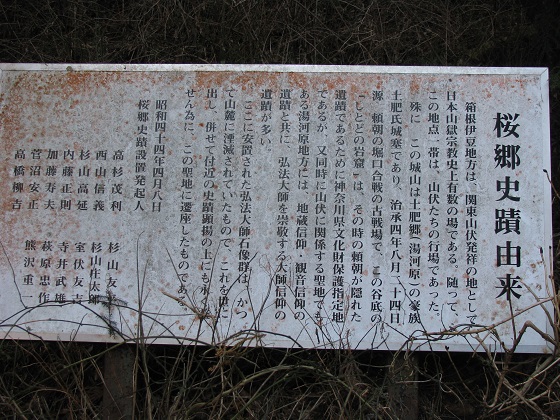

辺りは小広く開け、「桜郷史跡碑」が建っている。

案内板。

この一帯は山伏(修験者)の行場だった。土肥郷の領主であり領内を熟知した土肥実平、道なき道を案内する箱根権現の修験者らの協力なくして頼朝が窮地から生還することは、おそらく叶わなかった。

ゲートが閉じられた白銀(しろがね)林道。ハイカーは一応脇を通り抜けて歩くことができる。

とはいえ、道標の「(幕山登山口)7,500m」の舗装林道を延々と歩くハイカーは多分いないだろう。

城山トンネルを抜けた先は「しとどの窟」バス停へと続く。

トンネルを抜けると椿台。しとどの窟付近の鬱蒼とした深い谷から、景色はガラリと変わる。

椿台から広がる大展望。椿台にはツーリングのバイク乗りも結構上がってきている。

手前の小さな島は熱海(あたみ)沖に浮かぶ初島(はつしま)。その奥に伊豆大島が霞んで見える。

椿台の駐車場付近に建つ「土肥椙山鵐ノ窟之碑」。建碑は昭和17年(1942)。県史蹟名勝調査委員石野瑛の名が刻まれている。

「椿ライン」(県道の奥湯河原〜箱根・大観山の区間)を走る路線バスの「しとどの窟」バス停。

椿台から城山(土肥城址)へ。城山トンネルの上を越えていく尾根道を進む。

気分爽快、早春の相模灘。

しばらくの間は石畳風の舗装路が続く。

奥湯河原の街を見下ろす。

ちょっとした広場。

県立奥湯河原自然公園の案内図。

この図には「一ノ瀬分岐」(湯河原梅林側)から「しとどの窟」に登る登山道は描かれていない。

この道標には「城山」の表記がない。

なだらかな尾根道が続く。

こちらの道標は「土肥城址」の表記がない。

木々の間から海が見える。

真鶴(まなづる)半島。

赤土の道をゆるりと下っていく。

最後に緩い登り。

城山(563m)に到着。時刻は午後3時ごろ。

城山・幕山案内図。

「一ノ瀬橋(一ノ瀬分岐)」から「しとどの窟」までは「急な坂道」と書いてあるが、そこはしっかりした足ごしらえで歩べきく登山道。

山頂には大きな「土肥城址(どいじょうし)碑」が建つ。

土肥城は平安末期の相模の豪族・土肥氏の山城とされるが、伝承の域を出ない。新編相模・土肥堀ノ内村の城山の項では「山上を土肥実平の城跡と伝うれども信じがたし。北条氏の頃、望哨など設けし遺跡なるべし」とされている。

確実な史実としての城山は、小田原北条氏が豊臣秀吉による小田原侵攻(天正18・1590)、とりわけ湯河原から上陸を図る部隊に対する備えとして普請した中世の山城ということになる。

土肥氏は平安末期の相模の武士団・中村党の一族。中村氏は坂東平氏の祖・平良文(たいらのよしふみ)の子孫にあたり、西湘(せいしょう)一帯を本拠地とした。

土肥氏の祖となったのは土肥実平(どい さねひら)。中村氏嫡流の次男として相模・土肥郷(現湯河原町)を領し、土肥氏を名乗るようになった。

なお、石碑の題字は男爵小早川四郎。小早川氏は実平の嫡男遠平(とおひら)の養子を祖とする。

土肥実平が後世に名を遺したのはここまで歩いて見てきたとおり、石橋山の合戦に敗れて命からがら逃亡する頼朝を自らの領内でしっかりと支援し、安房(あわ。現千葉県南部)への脱出を御膳立てした功績によるところが大きい。実平なくして頼朝による武家政権の樹立は有り得なかった。

山頂からは雄大な相模湾の大展望が広がる。

「源平盛衰記」第二十二巻には、椙山の山中で一息ついた実平が敵勢の様子を探索するために高い峰に登って土肥館の方角を見渡したところ、退いていく敵勢が一帯に火を掛け焼き払う炎が見えた、とある。実平は頼朝の元で、即興で舞を舞った。これが「焼亡(じょうもう)の舞」と呼ばれ、現代に伝わっている。

実平が自らの館一帯が焼け、空を焦がしていくのを眺めたのは椿台の辺りか、あるいは城山からだったのだろうか。

「土肥に三つの光あり。一つ、八幡大菩薩が我が君(頼朝)を守る和光の光。二つ、我が君が平家を討ち滅ぼして一天四海を照らし給う光。三つ、実平を始め君に志ある者の、君が御恩による子孫繁昌の光。嬉しや水々、鳴るは滝の水。悦び開けて照らしたる土肥の光の貴さよ。我が館は何度でも焼けば焼け、我が君が世に立ちさえするならば。土肥杉山は広いがゆえに緑の梢は尽きることはない。代えて造れば足りること、嘆くことなぞあろうか。我が君の始まりに萬歳楽、我らも共に萬歳楽」。

実平という武将の、何と云おうか肝の据わった芯の強さ、この旗揚げに賭ける覚悟をひしひしと感じる。

手前に熱海(あたみ)沖の初島(はつしま)、奥に伊豆大島。

真鶴(まなづる)半島。

山頂から湯河原駅まで、標高差500m以上を下っていく。

始めは緩やかな尾根伝い。山頂から5分も下ったあたりで、尾根を分断する「堀切(ほりきり)」らしき地形がみられる。

この山頂から東へ延びる緩い尾根には、そのところどころに北条氏が秀吉の小田原侵攻に備えて普請した山城の遺構(堀切や切岸)が確認されている。

尾根には椿が多数植えられている。

農道を横切ってまっすぐ進む。

再び農道に出た。このあたりで標高およそ450m、なだらかな尾根道はここまで。ここからは農道沿いに下っていく。

カバノキ(シラカバとかダケカンバとか)の仲間、夜叉五倍子(ヤシャブシ)。これはたぶんオオバヤシャブシ。黄緑色の房は雄花のつぼみ。まもなく細かい花がふんわりと開き、やわらかなしっぽのようになる。松ぼっくりみたいなのは前年の雌花の球果。

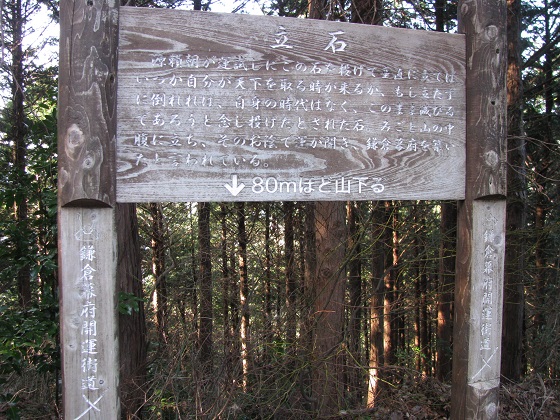

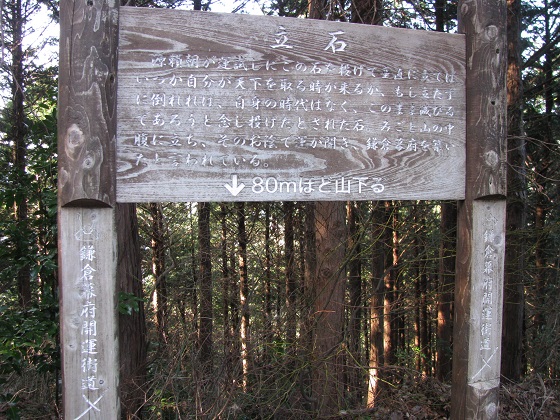

途中で現れる、頼朝ゆかりの「立石」の案内板。

農道を逸れて80mほど山道を下った先、とあるが午後3時半も過ぎて少々くたびれて来たのでここはパスする。

急カーブの連続する農道。

農道から山道への分岐。道標が立っている。

標高およそ400m。農道をそのまま進むと大回りになるので、ここは急傾斜の山道をジグザグに下っていく。

再び農道。このあたりで標高およそ340m。あとはひたすら舗装路を下るのみ。

下りたところに立つ、頼朝ゆかりの「かぶと石」の案内板。70mほどの距離を上がるとあるが、気づかずに通り過ぎてしまった。

農道を下る。

この先で二手に分かれたところは左手の急な道を下っていく。

下まで下りると合流するところに案内が出ている。

再び初島と大島。

防獣ネットが掛けられた、蜜柑の木。三月に入り、ミカン畑の収穫シーズンもそろそろ終わり。

駅まではもう少し。

右手に浅間神社の参道を分ける。

海を見下ろす急坂が続く。

湯河原の街から城山まで、逆コースを登っていく場合は登山道ではなく舗装路の農道をひたすら登ることになる。

ゴルフ練習場を過ぎたあたりで蜜柑の樹のある畑を右に入り、城願寺へ。山歩きの最後に柏槇(ビャクシン)の巨木を見に行く。

城願寺(じょうがんじ)に到着。時刻は午後4時20分ごろ、あまり遅くならずに済んだ。

城願寺は土肥氏の菩提寺。実平が荒れていた密教寺院を一族の持仏堂(じぶつどう。家の位牌を祀る堂)として再建した。当時の寺号は成願寺(じょうがんじ)。

室町初期には臨済宗寺院として再興。15世紀には曹洞宗の寺院となり寺号が城願寺となった。この辺りの変遷は鎌倉・京の五山寺院の隆盛と衰退そして曹洞宗寺院の興隆といった、権力者の変遷に伴う禅宗寺院の盛衰と軌を一にしているように感じる。

箱根ジオパーク・城願寺ジオサイトの案内板。

参道階段を登りきったすぐ脇に立つ、ビャクシンの巨木。これはすごい。「かながわの名木100選」のデータによると幹回りは7mあるという。

うねるように太枝を伸ばす。樹齢800年を超えるこの木は実平の手植えとされ、国指定天然記念物になっている。

どのように撮っても近くからでは全景を捉えようがない。

強めの剪定も入っている。

ビャクシンの木の傍らに建つ、七騎堂(しちきどう)。

頼朝主従が石橋山合戦に敗れ土肥椙山に落ち延びたあと、辛くも真鶴から舟で安房に逃れた総勢七騎による脱出劇を「七騎落(しちきおち)」と呼ぶ。

この堂には源頼朝、土肥実平らの木造が安置されている。

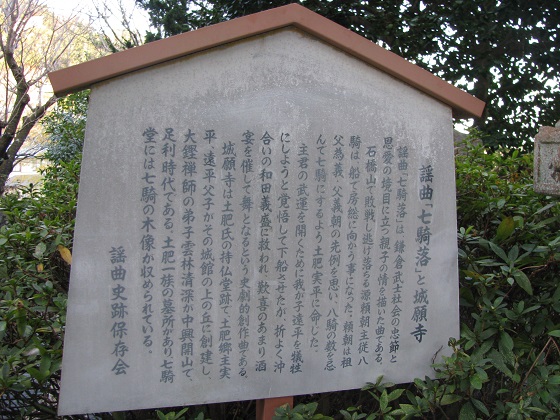

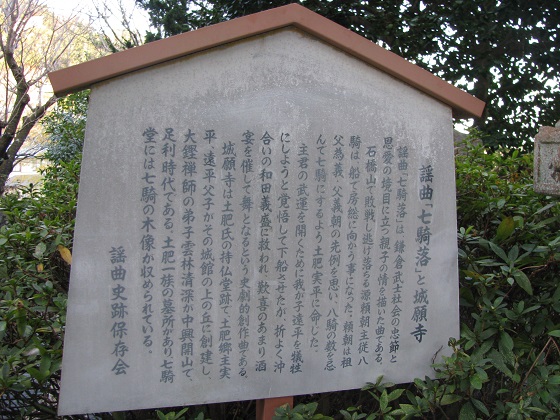

謡曲「七騎落」の解説板。

実平の嫡男・遠平(とおひら)は頼朝の消息を伊豆山の政子に伝えに向かったので七騎落には加わらなかったが、謡曲では脚色されている。

山門へ。

参道下から仰ぎ見て捉える、ビャクシンの全景。樹高20m。

山門の扁額には山号の「萬年山(まんねんざん)」。

城願寺を後にして、湯河原駅へ。

午後4時40分ごろ湯河原駅に到着。駅前ロータリーに建つ、土肥実平と妻の銅像。

実平の妻もまた実平と同様、領内を熟知していた。「源平盛衰記」によると実平の妻は椙山(すぎやま)山中で逃亡を続ける頼朝主従に対して、領民に変装して食料を運んだり荒天で石橋山への参陣が間に合わなかった三浦軍の消息(小坪合戦から衣笠合戦、安房への脱出)を伝えるなどの支援をした。これが後世に「武人の妻の鑑」として称えられ、夫婦での銅像造立につながった。

土肥氏館跡の碑。「乾坤一擲(けんこんいってき。命運を賭けた大勝負)」の題字が刻まれている。

建碑は昭和35年(1960)頼朝挙兵780年を記念して、とある。こちらにも県文化財専門委員石野瑛(武相学園創設者)の名が見られる。こうした先人たちの地道な踏査によって、頼朝・実平らの逃避行の足跡が次第にヴェールを脱いでいった。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。