大山周遊〜伊勢原日向から大山見晴台、大山表参道へ

平成30年(2018)1月中旬、大山(1252m)中腹の見晴台(765m)に登る。東麓の伊勢原・日向地区から大山中腹をトラバース(横断)し南麓の大山地区をこま参道から三の鳥居へと歩いて古刹、滝を巡っていく。

4.大山表参道

大山ケーブル駅から表参道「こま参道」を下り、「大山ケーブル」バス停の先を三の鳥居まで歩く。途中で茶湯寺、かつて参拝者が身を清めた良弁滝や禊の大滝など幾つかの滝、社務局の能舞台などを観る。

ケーブルカーの麓側の駅となる、大山ケーブル駅。

ケーブル駅からは「こま参道」を下り、随所で「大山詣り」ゆかりの滝などを巡りながら旧参道を三の鳥居まで歩く。

こま参道の踊場には大小のこまが描かれたタイルが敷いてあり、下から数えて何段目の踊場かを絵柄で表している。

ここは最上段の踊場となる27段目の踊場。

そして石段の段数は、362段。

始めに元滝へ。

元滝は「旅館元滝」の敷地内となるので、階段の途中から撮影。

元滝を始めとした参道周辺の滝では、大山講による参詣登山が盛んに行われた時代には参拝前の「水垢離(みずごり。禊・みそぎ)」が行われた。

こま参道は途中の何か所かに屋根が掛かっている。

旅館や茶店、とうふ料理店に土産店が立ち並ぶ「こま参道」を下りていく。

店先に掲げられているのは「大山詣り」の旅人を歓迎する「布まねき」。

途中でこま参道を逸れて、茶湯寺(ちゃとうでら)へ向かう。

本堂への石段。

茶湯寺という名は戦国武将・小田原北条氏の茶の湯にゆかりでもあるのだろうかと思いきや、その由来は全く違ったところにあった。

こちらのお寺には、故人が百一日目に無事に成仏したことの御礼として御茶で供養する「茶湯供養」が伝わっている。仏様となった故人は遺族の来山を石段で待っているというため、参拝時には故人と似た人に会えるそうだ。

数多の石仏。

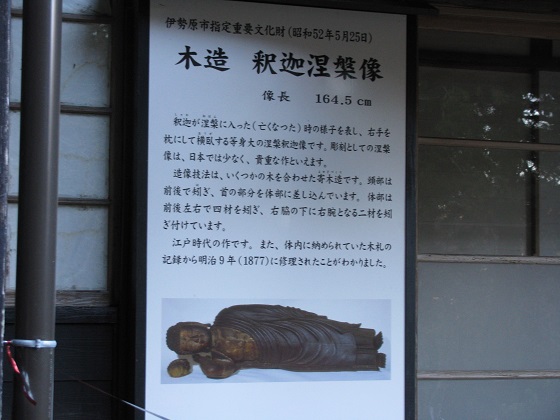

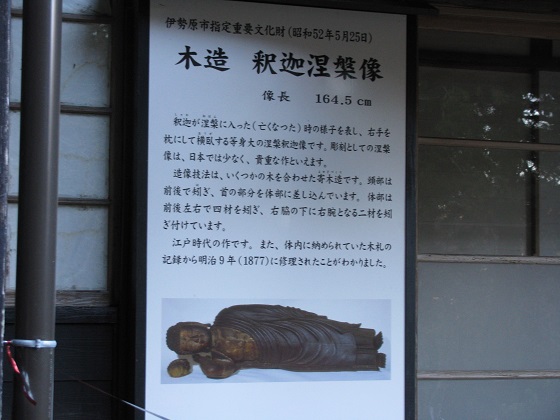

浄土宗・誓正山茶湯殿涅槃寺(せいしょうざん ちゃとうでん ねはんじ)。「大山の茶湯寺(ちゃとうでら)」と呼ばれる。

本堂は民家のような造り。

なお大山寺公式サイト・境内案内の本殿の項によると、大山寺本堂の辺りにはもともと来迎院(茶湯寺)が建っていた、とある。その地には五輪塔、卵塔(無縫塔)、玉垣が整然と並んでいた。

それらの石塔は明治初頭、大山寺本堂が現在の阿夫利神社下社の位置から現在地に移転したのに伴って墓地を残すことができないため整理移転した、とある。なお大山寺来迎院は現在、大山寺の墓地(納骨堂)として大山表参道の大山駅バス停そばにその名が残っている。

江戸時代後期の地誌「新編相模国風土記稿」巻之五十一大住郡巻之十糟屋庄坂本村(現在の伊勢原市大山)来迎院の項には「来迎院 女坂の右(注・現在の大山寺本堂周辺)にあり。密空山大山寺と号す。古義真言宗。八大坊末。(中略)当寺は別当八大坊及び山上寺院の菩提寺なり。茶湯寺と唱う。近辺の農家死者ある時百ヶ日に当る日当山不動へ参詣す。其の時死者の法名を記し当寺に来りて茶湯をうくる故にかく呼べり。又脇坊光圓坊にも此の事あり」とある。

脇坊光圓坊については「別当八大坊」の項に続けて記されている。光圓坊は秀快(元禄8年没)を開基とし「当坊を茶湯寺と称す」とある。

なお「別当八大坊」とは大山寺別当寺(寺務を管理する寺)で上寺、下寺と称し二か所あった。上寺は「楼門(不動堂の山門。現在の下社の位置)と前不動(男坂と女坂の登り口分岐。追分と呼ばれた辺り)の間にあり」と記された仁王門の右に建っていた。風土記稿掲載の絵図によれば仁王門は男坂の途中に描かれている。

こうしてみると、江戸時代に「茶湯寺」と称した寺院は複数あったようだ。涅槃寺もその一つとして地域の伝統を受け継いでいるのかもしれない。

なお風土記稿には涅槃寺の名が見あたらないが、坂本村小字(新町、別所町、福永町、開山町、稲荷町、坂本町)の記述に続いて「西迎寺 誓正山引接院と号す。浄土宗。本尊弥陀」の記述がみられる。

山号、宗旨が同じであること以外に共通点はなく、茶湯寺のことも特に記述はない。しかし、茶湯寺の門前の橋は西迎寺橋と呼ばれるようなのでそれぞれに関係はありそうだ。

本尊はちょっと珍しい、釈迦涅槃像。

再びこま参道。

そろそろ最後の踊場。

まもなくバス路線の終点「大山ケーブル」バス停のロータリー。

御神燈。

「大山ケーブル」バス停。

ケーブルカー山麓側の「大山ケーブル駅」からこま参道を歩いておよそ15分。多くの登山者、観光客はここからバスに乗るが、今回は表参道を「三の鳥居」まで歩く。

旧来の参道はバス通りと並行する「とうふ坂」と呼ばれる道だが、このまま進む。

「良弁滝」バス停。このあたりで「とうふ坂」とバス通りが合流する。

左手の赤い橋(開亀橋)を渡る。

橋から見る御堂と滝。

良弁滝。案内板によると大山寺開山の良弁(ろうべん)が最初に水行を行ったとされる。

滝の落ち口が龍頭(りゅうず)となっている。これは悪事を働いた震蛇大王(大蛇)が良弁の法施により大山寺の守護神となったという故事(大山寺縁起)に因むものか。

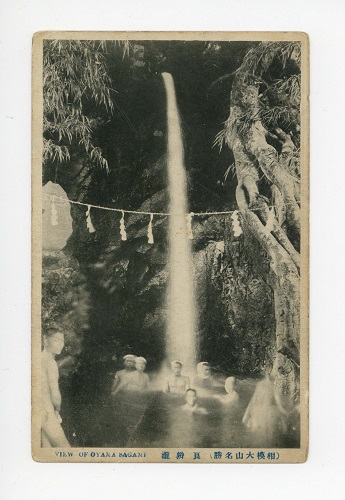

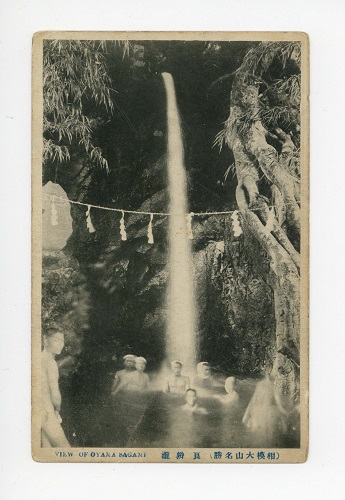

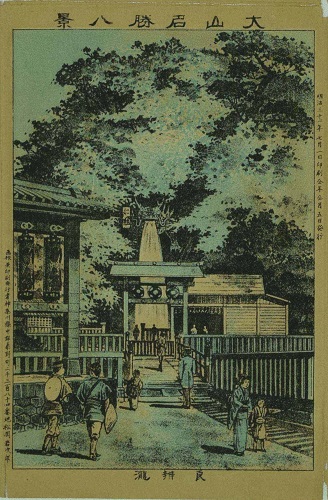

「(相模大山名勝)良弁滝」

画像出典:神奈川県立図書館・神奈川県郷土資料アーカイブ

水垢離(禊)をする人々の古写真。時代は不明とあるが明治末〜昭和初期くらいまでの頃だろうか。

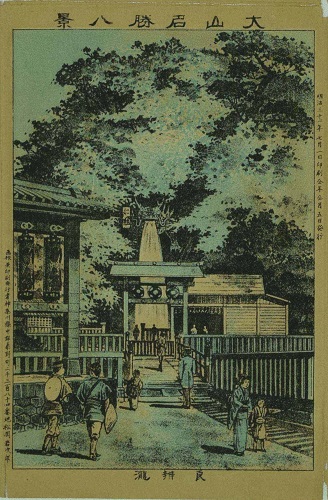

「大山名勝八景・良弁滝」

画像出典:神奈川県立図書館・神奈川県郷土資料アーカイブ

こちらは明治32年(1899)の印刷物。滝の落ち口の龍頭がすでに見られる。昔の良弁橋らしき橋が見えるが、鈴川が大きく改修される前であろうこの頃は周囲の雰囲気も江戸時代の浮世絵と似ている。

大山詣りが盛んだった江戸時代の浮世絵としては、良弁滝を描いたものが多い。

広重画「関東名所図会 相模大山良弁之滝」

画像出典:神奈川県立図書館・神奈川県郷土資料アーカイブ

水垢離をする参拝者。木太刀(きだち)を携えている人も見える。

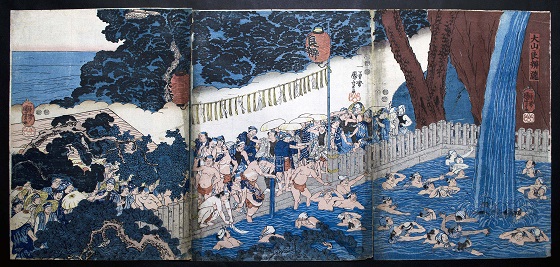

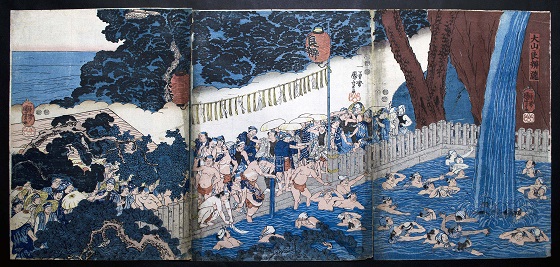

国芳画「大山石尊良弁滝之図」

画像出典:神奈川県立図書館・神奈川県郷土資料アーカイブ

こちらは凄いことになっている。さすがにこれはちょっと誇張しているのかもしれないが、不動堂(現下社)の登拝門が開扉される夏の例祭時は短期間にものすごい人出が集中したようだ。

国芳画「大山良弁滝」

画像出典:神奈川県立図書館・神奈川県郷土資料アーカイブ

例祭の期間中は、何組かの講がかち合えば水垢離の順番待ちでこのくらいの混雑にはなるだろう。

開山堂(良弁堂)。

開山堂の案内板。

案内板の伝説の出典である「大山寺縁起」には、相模国国司の家で生まれて間もない稚児(良弁)を金色の鷲が加えて飛び去っていったが、その稚児を猿が樹の上から助けたというくだりがある。

「大山寺縁起」は鷲にさらわれた稚児を探し出すために職を捨てて諸国を放浪する父母と東大寺開山までに出世した良弁との涙の再会、そして帰郷から大山寺の開山へ、という感動のものがたり。

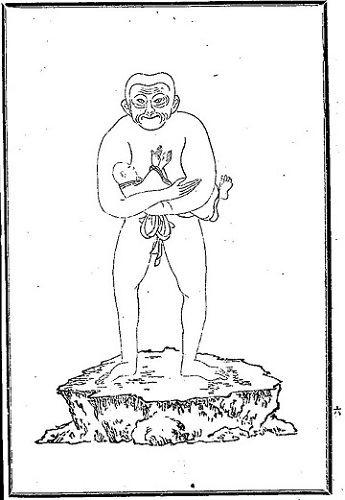

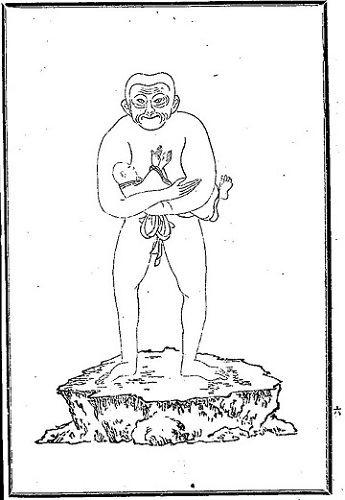

新編相模国風土記稿の挿絵より「猿の抱きし良弁小児の時の像」

画像出典:国立国会図書館デジタルコレクション

これは実物の像のスケッチ。このような像が安置されているらしい。

鈴川に架かる日の出橋より大山を振り返る。右手に良弁滝。

鈴川(金目川支流)は俗に大山川とも呼ばれている。

大山まんじゅう本舗良弁のあたり。

先へと進むと大山地区限定銘柄の地酒を扱う遠州屋酒店、大山温泉の日帰り入浴も可能な旅館東学坊などが建ち並ぶ。

※東学坊の日帰り入浴は15時までで事前問い合わせが必要。

旅館東学坊公式サイト

「あたご滝」バス停。こちらも左手の赤い橋(愛宕橋)を渡る。

愛宕滝。愛宕滝は昔の絵図などには「新滝」と書かれているものもある。水垢離待ちの人々による大混雑を解消するために新たに開かれた滝のようだ。

傍らには大山講の人々を歓迎する「布まねき」が掲げられている。

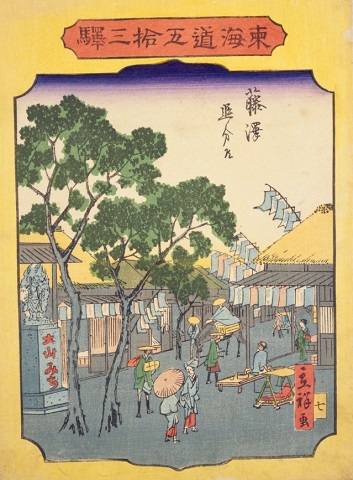

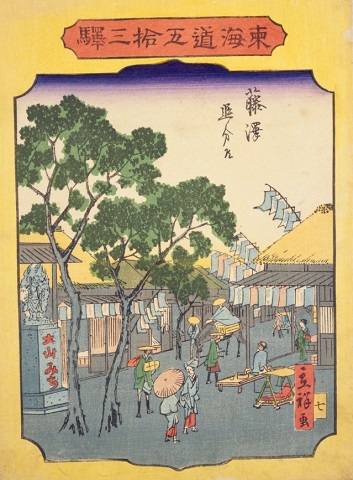

立祥(二代広重)画「東海道五十三駅 藤沢 追分道」

画像出典:国立国会図書館デジタルコレクション

茶店にはためく布まねき。「大山みち」の道標は「東海道」と「田村通り大山道」の追分(おいわけ。分岐)に立つ。

バス停「社務局入口」付近。

右手に大滝荘たけだ旅館。たけだ旅館の脇に入り「大滝(禊の大滝)」へと向かう。大山詣りの幟旗に隠れてしまっているが、その裏側には大滝への道標がある。

左手にはこまや旅館。

こまや旅館は平成12年(2000)に大山参道沿いで初の天然温泉を掘り当てた。しかし現在は休業しているようだ。

90年代には「石倉」バス停から産能大の側に入ってしばらく進んだ高台に「鳥松園」という日帰り温泉があった。しかしこちらも廃業しているらしい。どうも大山表参道側での日帰り温泉施設の経営は受難続きのようだ。

大滝を目指して沢沿いに奥へと進んでいく。

5,6分も歩くと大滝に到着。

朱の鳥居、祠に滝。

禊(みそぎ)の大滝。

長らくの間滝壺が土砂で埋まっていたそうだが、大山地域で活動する「阿夫利睦」会の方々による整備の甲斐あって平成25年(2013)に往時の姿が甦った。

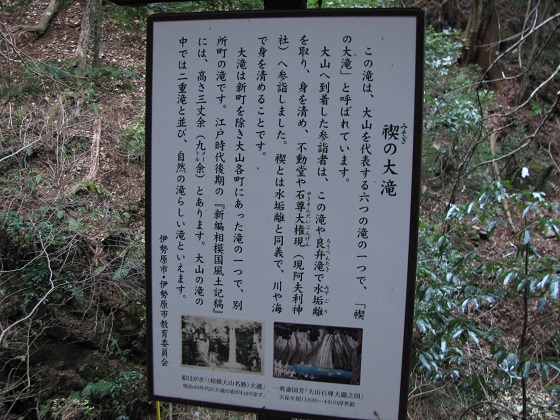

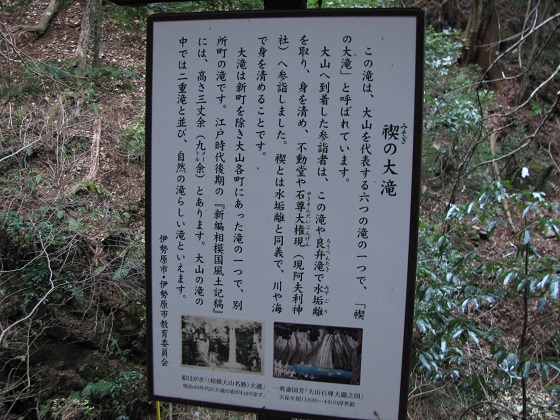

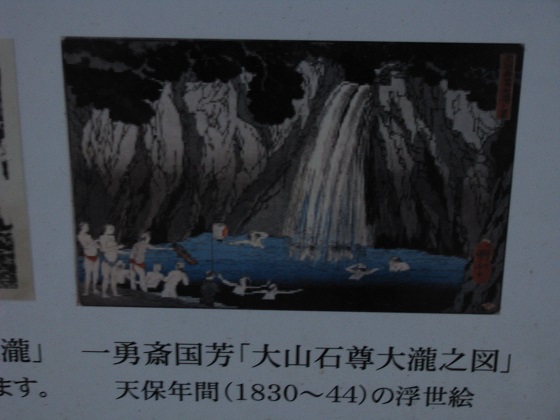

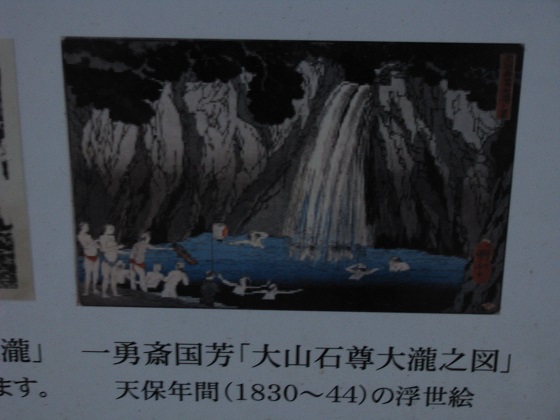

案内板。

記述には「大山を代表する六つの滝の一つ」とある。

「いせはら文化財サイト」の「浮世絵に見る相模大山・大山参詣の道」のページには上流から順に追分滝(男坂登り口の近く)、元滝、清め滝、良弁滝、新滝(愛宕滝)、大滝、とある。

このうち清め滝(小字稲荷町)は元滝と良弁滝の間のどこかにあったのだろうが、他に資料が見当たらない。「神奈川県郷土資料アーカイブ」の相州大山のページ(神奈川県立図書館のサイト)には江戸時代〜大正時代の絵図が複数掲載されているが、いずれの図でも確認できなかった。

一方、「いせはら文化財サイト」の「相模大山の絵はがき・大山山内」のページでは滝として新滝(愛宕滝)、大滝、良弁滝、元滝、そして八段の滝、二重滝、追分滝が紹介されている。

このうち八段の滝は二重滝の下流に位置するが水源保護のため現在は立入禁止。追分滝は江戸時代に追分・男坂への登り口付近にあったという滝。江戸時代までは追分のあたりが前不動だったので、新編相模国風土記稿巻之五十一大住郡巻之十糟屋庄・前不動堂の項にある「前不動滝(樋を設けて落とした)」とは追分滝のことだろう。

今回の山旅では二重滝、元滝、良弁滝、愛宕滝、大滝と五つの滝、加えて大山不動の倶利伽羅の滝を巡ってきた。

案内板に見る古写真。大山のみならず丹沢全山に言えることだが、山の乾燥化が進んでいる現在と違って昔は滝の水量が非常に多かった。

案内板にみる浮世絵。大山講の人々が大滝で参拝前の禊(水垢離)をしている。

国久画「相州大山大滝乃図」

画像出典:神奈川県立図書館・神奈川県郷土資料アーカイブ

歌舞伎役者の水垢離。大滝も良弁滝と並んで参拝者に人気がある禊の滝だった。

大滝からバス通りに戻り、中央橋を渡って対岸の阿夫利神社社務局へ。

大山阿夫利神社社務局。

江戸時代までの別当八大坊下寺はこの地に建っていた。

薪能(たきぎのう)が行われる能楽殿(能舞台)の「清岳殿」。舞台は池の上に造られている。

能・狂言の公演が行われるときには舞台・橋掛り(はしがかり。演者が登場する通路)を囲う戸が取り払われるが、この能舞台は背景となる鏡板(かがみいた。松が描かれている)が無い。代わりに本物の松の植え込みが吹き放ちの舞台の背景となる、斬新な造り。

例年10月初頭に行われる大山阿夫利神社・火祭薪能はこちらのページへ。

戸に近づいて内側を見ることができないので「せめてこれくらいは」と、池越しに橋掛かりの奥に見える揚幕(あげまく。五色の幕)を一枚。

大山能狂言、神楽舞の案内板。

能楽殿の隣に建つ、勝海舟神社。

勝海舟神社の由来。

社務局前から旧参道をたどり加寿美橋へ。

旧参道・加寿美橋から仰ぎ見る大山。大山講の人々も眺めた、変わらぬ大山の姿。

「大山駅」バス停そばに立つ、観光客を迎えるアーチ。

大山駅と称するのは、かつてケーブルカーと山麓を結ぶ登山電車が計画されていた、ということの名残りだろうか。

宿坊がルーツの旅館高尾は日帰り入浴が可能。土日祝日の17時30分まで営業している(事前問い合わせが必要)。

大山の日帰り入浴(伊勢原市観光協会公式ページ)

旧道は奥の横断歩道あたりを左に入って、先へと続いていく。

旧参道には先導師(せんどうし。江戸時代までの御師・おし)が営む宿坊が建ち並んでいる。それぞれの敷地が講の人々に奉納された玉垣(たまがき)で囲われている。

戦国の世が終わり江戸時代に入ると家康は大山の運営の在り方を改革し、妻帯者の僧や修験者を山から降ろさせた。殊に修験者は小田原北条氏の時代には北条配下の戦闘集団という側面もあったため、家康は大山から修験者を遠ざけようとした。

山を下りた修験者は御師となって宿坊を営みながら関東一円に大山信仰を広めるべく広報活動をしていった。旅のプランから宿泊までを一手に引き受ける御師は、いわば現代にいうツアーコンダクターのような役割を担った。こうした努力の成果として、江戸時代には町人が組織した大山講による大山詣でが大流行した。

明治以降は御師は先導師と呼び名を改め、その活動は続く。

現在では観光客による大山観光のスタイルは全く変わっているため、週末とはいえ年初の夕刻にこの辺りを歩く観光客の姿はほとんど見られない。その歴史を閉じたのではないかとみられる宿坊も目に付く。

大山参道三の鳥居に到着。このあたりが旧坂本村小字新町。ここまでが大山の境内地となる。

「鳥居前」バス停からバスに乗車、伊勢原駅へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。