�a��u�˂Ɛ`��~�n�N���Q�߂���

����29�N�i2017�j�̑�^�A�x�O���B�\�O��i������ ����j�̓�[�E�`��i�͂��́j�~�n�̓쑤�ɗ��N����a��i���Ԃ���j�u�˂��߂�������A�`��~�n�N���Q��k���i�������j�A�����R�i����������܁j�Ȃǂ�K���B

2�D�a��u�˂��瓪���R��

�a��u�˂���u�˂̐����A�n�C�L���O�D�K�n�̓����R�ցB�����R���ӂ̐瑺�n��͐H�p�̍��Ԃ͔̍|������B�����R����͔��R�_�ЁA��|�̐�Ə���A�a��w�ցB�R�y�Y�͐`��̑����E����X�́u�����ہv���āB

1�D�N���Q���甒����ׁA�k���ւ͂�����B

�`��s�E�ȌE��ّO�̓��W�B�������瓪���R�i����������܁j�������B�����R�����ւ́u�����R�ߓ��v�̕����ւƐi�ށB

�Ȃ����W��i�́u�����R�����v�̕����͏a��w���ʂ։���Ă����ēo��Ԃ��Ƃ�������ȃ��[�g�B

���ʂ̋������ւƐi��ł䂭�B

�������������B

���W�̂ق��A�Â�������ׂ�������B���͓ȌE�_�Ђւ̓��B

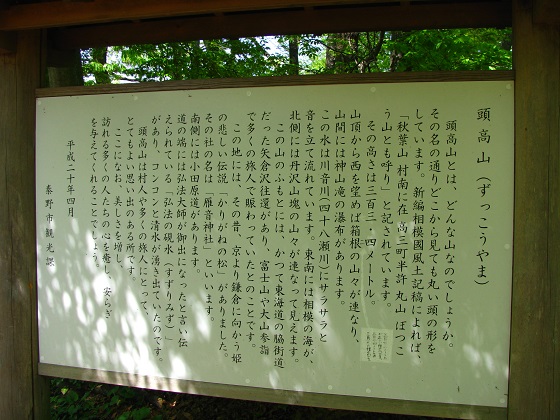

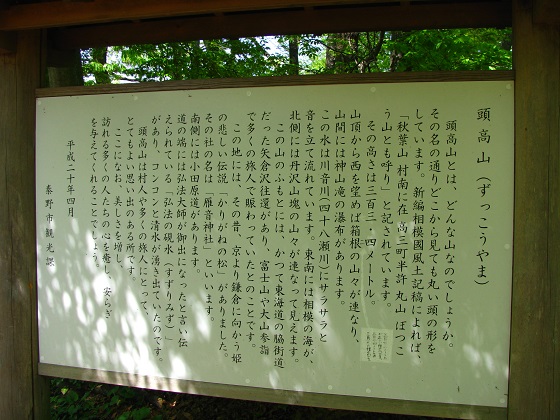

�u�E �ӂ��� ���c�����v�ƍ��܂ꂽ������ׁB��O���ɂ́u�\���s�ꓹ�v�A�����ɂ́u�� ��ԑ匠�����v�Ƃ���B

��O���́u�\���s��v�Ƃ͐`��̒��S���ł��鋌�]�����̕ʏ́B�s�i�����j������������A�]���̂�����͉��҂������o�ϊ����̒��S�ƂȂ��Ă����B

����A���́u��ԑ匠���v�Ƃ͓ȌE�_�Ђ̋��́B��ԑ匠�����J��ȌE�_�Ђ́A�]�ˎ���ɂ́u��Ԑ_�Ёv�Ə̂����B���݂̖��͖̂����ɓ����Ă���̂��́B

�����܂ł��ǂ��Ă����������́A�]�ˎ���ɕx�m�u�E��R�u�̐l�X���s���������Ó��ł������B

�Q�l�u�O�� �R�̂��̂�����v�`��s���s�B

�ؒʁi����ǂ����j�̓����ւƐi�ށB�Ó��̕��͋C��F�Z���c�����B

�Ó�����̑�R���܂��i�ʁB

�R����i�ށB

�Ԃ������̉��Ɂu�F��R�i���R�j�̔������l�v�Ə̂��鏬���Ȃ��Ђ��J���Ă���B

�|�т��Ă䂭�B

����ɔ������R�i�₭�ɂ݂�܁j�ւ̓�����ܑ��H�܂ŗ����B

�������R�ւ͎���̈ē������Ă��Ă���B

�ǂ���甪�����R�̐�ŁA��قǂ���̗��ĊŔ����m���鑢���H�����s���Ă���悤���B

�ܑ��H��i��ł䂭�ƍ���ɓ�����B�E���i�ނƏa��w���ʂ̎s�X�n�ւƉ����Ă䂭�B���W�����Ă��Ă���A�����͍����i�ށB

���W�ɏ]���č����i�݁A�����R�ցB

���z����O��ʉ߁B

����i��ʁj�ɒi�X���̔_�n���傫���J���邠����܂ŗ����B

�p�b�`���[�N�̂悤�ɍL����A�i�X���B

���i�ɔ����̓�q�R��]�ށB

�̉Ԕ��B

���R�̌����i���傫���L����Ȃ��A���n��̏W���������낷�B���Ձi�̂ǂ��j�ȁA�����i�F�B

��i�ނƍĂѕ\�O��̒��]���J�����B

��ʉE�̓��m�x����犄�R�ŁA�������x�𗎂Ƃ��Ğw�x�i�Ђ̂��������j�R�łƑ����B

���x�𗎂Ƃ����ƕ��̌������ɐ��O��̗Y��E�w���ہi�Ђ̂��ڂ�܂�B1601m�j�����̂����₩�ȎR�e���͂�����Ƃ̂�������B�a��u�˂���u�ڂ�܂�v�������܂ł͂����茩����Ƃ́B

����B�Ⴄ�`���̓��W�����ꂽ�B�����R�ւ͉E�������B

�����ō��Ɂu�a��w2.7�q�v�Ƃ���̂́A���o�X��̂���W���։���ē��g���l�����铹���s�����[�g�B������͓��o�X�₩��o�X�����p�ł��邪�{���͏��Ȃ��B

���������A��قǒʂ��Ă������z���ꂠ����̕���܂Ŗ߂�����ɂ��u�a��w2.3�q�v�̕\�L������B������̓g���l���̖k���ɉ���郋�[�g�B�����ɂ͂�����̕��������I�ɋ߂��B

�����āA��ɂ���āu�a��w�i�����R�����o�R�j�v�̓��W�B�����́u�����R�����v�܂ł̋����\���͐�قǂ܂ł̓��W�̋����\���Ƃ̘A�����͂Ȃ��B������0.5�q�͑Ó��Ȑ����B

�ȌE��قł́u�����R�����v�܂�3.2�q�i����͎s�X�n�։���Ă������p���w���Ă����j�B�ȌE��ق��炱���܂ł͂��悻1.5�q�B�P���Ɉ����Z����Γ����R�����܂Ŏc���1.7�q�ɂȂ�͂������A�����œ��W�̐����������R�����̑�����v�����������ɂ���ւ���Ă���B

���������ȌE��ق���s�X�n�ɉ���Ă����ĕʃ��[�g�����ǂ��Ă���A������̃��[�g�̒��Ԓn�_�ł͂Ȃ������̐����͓ȌE��قł̓����R�����܂ł̋���(3.2�q)�Ƃ͖��W�Ȃ̂ŁA����ւ�莩�͖̂��Ȃ��B

���Ƃ�����A���W�̌`����ύX���邱�ƂȂ����������A���������邩�̂悤�ȑ̍قł���ւ�����������ڂ���̂́A���܂�e�Ƃ͌����Ȃ��B���W���������茩��T�d�Ȑl�قǁA�����Ă��铹������ł悩�����̂������Ȉ�a���������邩������Ȃ��B

�Ƃ����킯�Ők�����瓪���R�ւƕ����ꍇ�A�k���o�X��߂��̓��W����ȌE��ّO�̓��W�܂łɂ��Ắu�a��w�i�����R�����o�R�j���q�v�͕\�����̂����āu�����R�������q�v�̐����͋C�ɂ��Ȃ��̂��悢�B

�ȌE��ّO�̓��W�ɂ��Ắu�����R�������q�v���̂��������āu�����R�ߓ��v�ɏ]���ĕ����ΊԈႢ�Ȃ��B

���x�������Ă���l�ɂƂ��Ă͖�Ȃ����Ƃ��낤���A���߂Ă̐l�i�R�����̌o���̐l�j�ɂƂ��Ă͂�����ƔY�܂������W�������낤�B

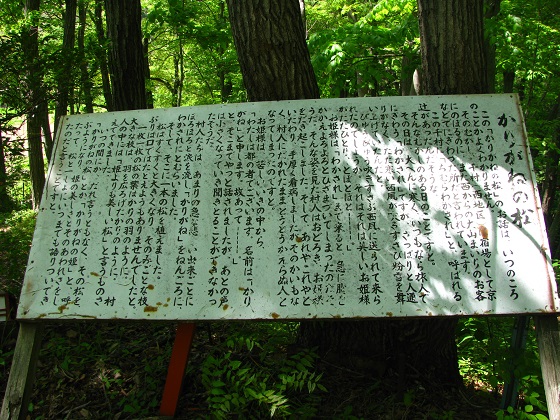

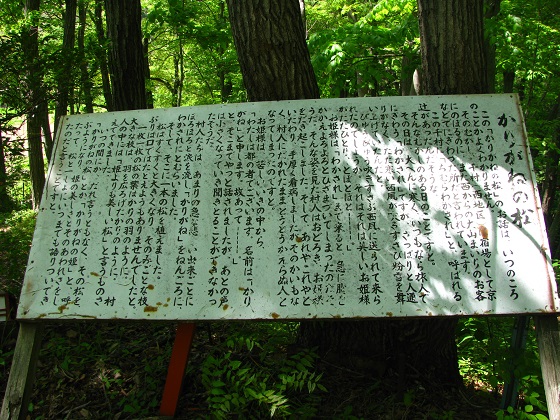

�`��s�瑺�i���ނ�j�n��̐l�����̎�ɂ��u�T���K�j�̗��v�Ƃ������R�̌��L�ꂪ�����Ă���B

�E��ɑ�R�A�^�ɎO�̓��B

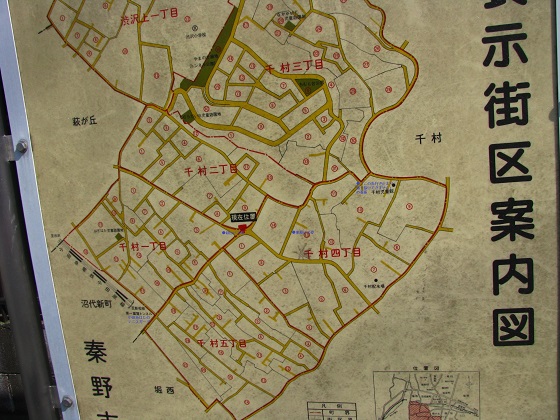

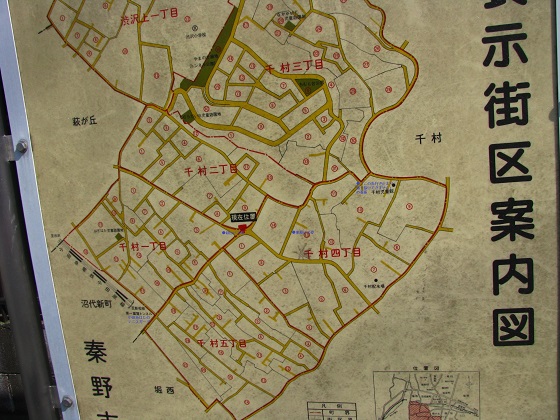

���̕���B��`���̈ē��}�b�v�������Ă���B

���͐��[���R�B�����R�͂�������E�������Ă����B

�����Ɣ����`���ɕ����Ă����̂ŁA�����ł����Ԃ�Ɖ����Ă��܂��悤�Ɋ�����B���������̂̓n�C�L���O�K�C�h�}�b�v�����ł͕�����Ȃ��B

���������Ă����Ɗ剹�i���肪�ˁj�_�ЂƁu���肪�˂̏��v�̓`���ē�������B

�Ȃ��n�C�L���O�K�C�h�̃R�[�X�}�b�v�ɂ́u���肪�˂̏��v�̈ʒu�̕\��������Ă��܂��Ă�����̂�����B�����Ȃ�ƕ���̈ʒu���̔c���ɍ����𗈂����ƂɂȂ�̂ŁA�ЂƂ̃K�C�h�}�b�v���L�ۂ݂ɂ��Ă��܂��̂͂��܂肨���߂ł��Ȃ��B

�ē��B

�Ó��������ւƉ��������R�u�E�x�m�u�̐l�X�œ�����Ă������̐́B���ᐁ�������Ԋ����̒��A�s�������ė����u���肪�ˁv�Ɩ����P�����̒n�ŗ͐s���A���₦���B

���l�͕P������݈�{�̏���A���Ē������B�₪�Ă��̏��͔������}�U��ɐ������A�������u���肪�˂̏��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����A�Ƃ���B

�剹�_�Ђ͕����ɕ���ꂽ�������K�B�`���̏��́A���Ɏ����Ă��܂����悤���B

�u�����R�����v����܂ʼn����Ă����B

���֍s���Ɠ����R�i����������܁j�A�E�։���Ɣ��R�_�Ђ��o�ďa��w�ցB

���o�X�╪���肩�猩������悤�ɂȂ����u�x�m���ˁE���d���R�[�X�v�Ƃ������W�B

�k���o�X�₠���肩��ڂɂ��Ă����`���̓��W�͂Ȃ��B

����ɂ��Ă��k������ʂ��ŕ����Ă����l�̂��߂ɁA�����܂ł�������̓��W�𗧂ĂĂ����̂����瓯���`���Łu�����͓����R�����v�̓��W�𗧂ĂĂ������ق����n�C�L���O���S�҂ɂ͗D�����悤�Ɏv���B

���d�����������B

���̂�����i�`��s�瑺�j�͐H�p���ԁi���̉��Ђ��j�͔̍|������ȂƂ���B�����R�̃n�C�L���O�R�[�X�ɂ��n�C�J�[�̖ڂ��y���܂��鑽���̃��G�U�N�����A�����Ă���B

�����R�ւƓo���Ă����B

����ݐ[���Z�g���̔��d���͉��|��́u�֎R�i����j�v���B

������͒W�g�F�̃��G�U�N���B

�u�F��̋u�v�̍�����i��v�҈ԗ��j���߂��Ă����B

���R�ȓ��������B

����R���͑��d���S���ւ̍�ƘH�̂悤���B�����͍��ցB

���̓��͑�䒬�i�������܂��j�E�̃��K�\�[���[�i�������쏊������Ւn�j������։����Ă������炵���B���x�͉E�ցB

���̂悤�ȓ��̓n�C�L���O�}�b�v�ł͏ȗ�����Ă��܂��Ă���B�����������Ƃ���ɂ���

�u�������R�v�Ƃ������W�𗧂Ă�̂��e�̂悤�ȋC������B

�u���d���̗��v�B���n�p�̖��͔|����Ă���B

�W�]�}�̂���W�]�n�B

�\�O��̑�W�]�́A�����R��������̃n�C�L���O�R�[�X�ł͐���̒��߁B

�ЂȒi��̋x�e�L��B

��i�ɂ̓g�C���i�L���j�Ⓦ��������B

�瑺�͉��Зp�̐H�p���Ԃ̎��n�őS���V�F�A�̔����߂����߂�Ƃ����B�������Ǝ҂̍���A��p�ҕs���͂����ł���͂�؎��Ȗ��ƂȂ��Ă���B

�R�����������͂��炭�i�ނƍ����A�E���ɕ������B

�����֍s���ƁA�����ɖؒi�̓o��B

�R�����J���Ă���A�H�t�_�ЁB

�H�t�_�Ђ͐̏������K�B

�����R�i����������܁A������������B�n���@�n�`�}�̎O�p�_�̍ŐV���l��303.3m�j�̈ē��B

�����܂�ł����̑�x�e�����B

���R�͉E���̓��ցB

�Ȃ��炩�ɉ����Ă����B������͏H�t�_�Ђւ̏���A���H�͒j��Ƃ������ƂɂȂ�B

�R���������悤�ɍ����E�E���̕���ɖ߂�B

�x�e�L��̂�����ɗ��_�R��i������܂����j����̓��W�B

���̂Ƃ��͏ڍׂȒn�`�}���������킹�Ă��Ȃ������̂ŗ������Ȃ��������A�n���@�n�`�}��������肩�Ȃ�}�ȓ������邱�ƂɂȂ�悤���B���W�ɂ�������Ə�����Ă���40���Ƃ������Ԃ͂�������̉����ɂ����鎞�Ԃ��낤�B

���H�͉E��̓��������牺��Ă������A���H�͔��R�_�Ђւ̋ߓ��ƂȂ�̂ō����s���B

�ؒʂ̓�������B

�ԓ��ɍ����B

�����Ă���ܑ��H���E�֏オ��ƁA��قǒʂ��Ă����u�����R�����v�܂Ŗ߂邱�ƂɂȂ�B

�܂�Ԃ��悤�Ɏԓ��������Ă����B

�����Ă����Ƃ����ɍ���Ɍ�����A���R�_�Ђ̒����B���̑�����т��Ă���B

���Ȃ���̖��ؕS�I�ɑI�肳��Ă���A���R�_�Ђ̃X�M�B������44m�Ƃ��Ȃ荂�������̊��Ɋ��̋������͂�5m�ɖ������A���Ȃ�ق����肵����ہB

�Q���Βi���オ��A�q�a�ցB

�q�a�B�J���Ă���_���܂͏��_���܂̈Ɏדߔ����i�����Ȃ݂݂̂��Ɓj�A���R�M�̍Ր_�ł���e���䔄���i������Ђ߂݂̂��Ɓj�B

���i�ނˁj�ɂ���������́u��ɓ��̊ہi��Ɍ��ہj�v�B

���ɂ͐����ɍ킪�ꂽ��i�����j���ڂ��Ă���B�����ɂ������_���܂��J��_�Ђɂ悭������`���B

���q�i�����͂��B����o���������j����富ҁi������܂��j�ɂ͗��̒����B���ԁi���܁j�ɂ��ׂ��Ȓ������{���ꂽ�A�]�ˎ������̌��z�B

���ɂ͖{�a�����܂��Ă���B��������]�ˎ������̒z�B

�_�y�a�i������ł�j�B

���ؗ��̎Бp�тɈ͂܂ꂽ�A���R�_�ЁB

���R�_�Ђ���ɂ��āA�N���u��|�̐�v�ցB

�ԓ��������Ă����ƁA���ʂɓ��{�z�[����������B

����ɐi�ނƕ�n�ɗ��ω���F���B

�˂�����̎�O�E�肪�A�N���u��|�̐�v�B

����̐`��~�n�N���Q�߂���̍Ō�ƂȂ��|�̐�͎���̌�����Ɉʒu����B���̗N���͏��߉���˂Ƃ��Č@��ꂽ���̂����݂̌`�ɐ������ꂽ�A�Ƃ��������e���L����Ă���B

��|�̐�a��w�������B�茳�̓��ނ̃n�C�L���O�K�C�h�}�b�v�ƏƂ炵���킹�Ă݂Ă������͂����肵�Ȃ��������A�����܂ň����Ԃ��̂��ʓ|�Ȃ̂łƂ肠�����˂���������ցB

�ɂ����A���ցB

����Ă�������̕����ꓹ�B��Ŋm���߂�ƍ��͐瑺�z����֒ʂ��铹�������悤�����A���̂Ƃ��͌��ݒn��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ǂ����K�C�h�}�b�v�̓��Ƃ͈Ⴄ�B

��͂肠�����������ɂ͖ʓ|�������炸�ɎR���Ȃ�n���@�n�`�}�A�܂��Ȃ�Yahoo�n�}�Ƃ��̉�ʂ�K�v�ȕ����ׂāuF11�v�L�[�Ńt���X�N���[���\���ɂ��āuPrtSc�v�L�[�ŃR�s�[���u�y�C���g�v�ɓ\��t���Ĉ���A������������ł����������g���₷���B

�����͊��ʼnE�֍s���B

���̕����ꓹ�ɂ́u���̐�s���~�܂� �ʂ蔲���ł��܂���v�̈ē����f���Ă���B�ē��ɏ]���A�E�ցB

���ʂɛ����̂悤�ɂǁ[����ނ����R�Ȃ݂��������B����Ȃ�������Ƃ͖����B���߂Ȃ��牺���Ă����B

���炭�s���ƃo�X��u�����v�B�o�X����߂��Ă�����������ł��傤�ǃo�X���ǂ������Ă������B

�o�X�̌��ǂ��悤�ɍs���ƁA�E���Ɏ��̃o�X��B

�X��ē��B�@�g����i�������H�̓T�C�g�Ǘ��ҁj�B

���H�����ւ̋ߓ����m�F����B

�o�X��Ƃ͈Ⴄ�����i��ł����B

�Ăѐ��ʂɎR�����Ȃ���A���炾��̉���B

�u���c�}�͂��̃e�j�X�K�[�f���v�̊ŔB

�e�j�X�K�[�f���̉��͐`��~�n�̐V���c���o���ƂȂ�g���l���ɂȂ��Ă����B���Ƃ͐��H�����ɐi�ށB

���Ȃ�ɐi�݁A�R���r�j�̊p�����܂���Ήw�͂��������B

���؎�O���E�܁B

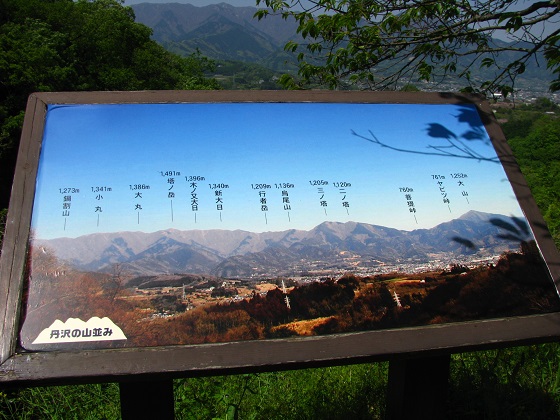

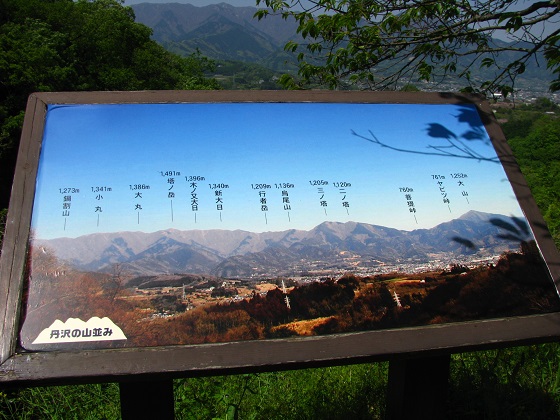

�w�O�ʂ�̎����ō���̎R�y�Y���w���B

�`��̑����u����X�i���˂����ゼ���Ă�j�v�́u�����ہi���炳���Â݁j���Ď��v�l���r�B���x���f�U�C���͂��̊Ԃɂ��V�������̂ɕς���Ă����B���̖��킢�́u�\�t�g�Ȑh���v�Ƃ�������ہB

�u�����ہv�̖��́A����̎R�����ōŏ��ɖK�ꂽ������א_�Ђɂ��Ȃ�ł���B

�a��w�ɓ����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B