�a��u�˂Ɛ`��~�n�N���Q�߂���

����29�N�i2017�j�̑�^�A�x�O���B�\�O��i������ ����j�̓�[�E�`��i�͂��́j�~�n�̓쑤�ɗ��N����a��i���Ԃ���j�u�˂��߂�������A�`��~�n�N���Q��k���i�������j�A�����R�i����������܁j�Ȃǂ�K���B

1�D�N���Q���甒����ׁA�k����

��9��������A���c�}���E�`��i�͂��́j�w�B

���̃R���R�[�X���n�߉w���ɂ͐X�̖X���C���[�W�����悤�ȃf�U�C���������Ɍ�����B

�`��w����̉w�O�B

�k�����\�O��̓o�R���ƂȂ閪�сi�݂̂��j�E���r�c���ւ̃o�X���������o�R�҂ɂƂ��ē���ݐ[���̂ɑ��A����͒��Ձi�̂ǂ��j�ȏa��u�˂������n�C�J�[�ɐe���܂�Ă���B

�u�����̗��v�`��炵���A�w�O�̒ʂ�ɐ�������Ă���u�`��w��������炬�v�B�r��N���𐅌��Ƃ���r��p�����琅�������Ă���B

����̗N���߂���͏��c�}���̓�A�a��u�˂̑��ɗN���������̗N���������Ă����B

�`��~�n�N���Q�͂ǂ��炩�Ƃ����Ώ��c�}���̖k���A�O��R�[�ɗN������̂ق����m���x�������B

�N���Q�̃V���{���Ƃ����ΐ`��w�k���߂��́u�O�@�̐����v�B�����ĕ\�O��R�[�̊��t��㗬�u���t�̐�v�A������㗬�u���_�̐�v�B

����ɁA���сi�݂̂��j�o�X�₩�烄�r�c���������R���́u�t�ԁi�͂邽���j�N���v�̓��r�c���o�R�̑�R�o�R�҂ɁA���r�c�����́u�얀���~�̐��v�͕\�����Ɍ������o�R�҂���蓹���Ăł�����ł��������N���Ƃ��Đe���܂�Ă���B

�˂���������f�����œn��Ƃ����̉E��ɁA�����������ւ̓��ē��B

�����@���x�@�i������������j�̕~�n�ɉ����āA�E�ցB

���x�@�̘Z�n���B

�����̓����B

�����������̈ē��}�B

�u����N���r�v�͌Â�����u���x�@�r�v�ƌĂтȂ�킳��Ă����B���̐��ʂ͑����A���������2,500�����̗N���ʂ��ւ�B

���ւƐi�ށB

�N��������傫�Ȓr�B

�t�̖�n�߂����A�x�m�R���������ɓ����̂�������B

�����炬�B

�ӏt�̂��̎����ɍ炭���̓��G�U�N���B�ē��ɂ��ƌ����ɂ�18��̍����A�����Ă���Ƃ̂��ƁB

��������ɂ��A�k���i�������j���ʂւƐi�ށB

��������A�x�m�R���傫��������B

�˂�����̃o�X�ʂ�B���ʂɂ͍���_�ЁB

���܂��Đi�ށB

������ّO�B���ɂ͓쏬�w�Z�B

������ق́u�܂��܂��̐�v�B�n�����̊ϑ���˂𗘗p���Đ������ꂽ�A�Ƃ���B

���̂悤�ɐ`��̊X�͂܂��Ȃ��̎���Ƃ���ɐ������߂�N������������Ă���B

���̗N���͎������Ă���A�|���v�͎g���Ă��Ȃ��B

������ق���ɂ��Ĕ�����ׂւƌ������B�쏬�w�Z�ւƐi�݁A�˂�������E�܁B

�i��ł�������ɁA������א_�Ђւ̓��ē����o�Ă���B

���炭�i�ނƁA�Ԃ����������Ɍ����Ă����B

������א_�Ёi���炳�����Ȃ肶��j�̑咹���B

�L���Q���B

�Q���̉E��ɂ͎l�����{����ɒW�����ΐF�̉Ԃ�t����T�N���u�T���i�E�R���j�v�u��߉��i�M���C�R�E�j�v���A�����Ă���B

�K�ꂽ���͊��ɂ��I���������B

������א_�ЁB

�萅�i���傤���j�B�u������ׂ̗N���v��|�̔�Ɉ������Ă���B

�q�a�B

�`��̑����u����X�i���˂����ゼ���Ă�j�v�́u�����i���炳���j�v�ԒM�i��������j����[����Ă���B

������ׂ͊֓��O���ׂ̈�ɐ�������B���̑n���N��͕s�ڂł��邪�A�Г`�ɂ����̑n�n�͑�a����̎���ɂ܂ők��Ƃ����B�`��͑�a����̍����`���䂩��̒n�B���Ȃ݂Ɉ�אM���L�߂��̂��`���ł���A�Ƃ���Ă���B��Ր_�Ƃ��č�������J��A�l�X�̈ߐH�Z�������ǂ�_�l�Ƃ��ĐM����Ă����B

�Q�l�E���Ȃ���̐_�ЁB

�{�a�̗���A��[���ꂽ�Ԃ������B

����܂ł̐����Ђ����J�����A�����q��ׁB

���̎q�i���̂��j�͗l�̖ؔ���������A���q�̖B

�咹���̌������ɑ��B�̗��E��R�i������܁B1252m�j��]�ށB�����G�ɂł��`���ꂻ���ȁA�G�ɂȂ�\�}�B

������ׂ���ɂ��āA�a��u�˂ցB

������ד����M���B

���f������n��A���ւƑ����⓹��o���Ă����B

�k���ւ̓��ē��B���̌������ɕ\�O��̗Ő��B

�����Ɠo���Ă����B

�U��Ԃ�A��R����E�։��т��R������B

��R���獂�x�𗎂Ƃ��A�x�m��B�Ăэ��x���グ�ē�m���E�O�m���A�����ĕ\�O��̖���E���m�x�i�Ƃ��̂����B1491m�j�ւƑ����Ă����\�����i�����Ă��ˁj�B���m�x����͎�O�E�������ɒO��o�R�̃��C�����[�g�ƂȂ��q�����������Ă����B

���m�x���獶�͓犄�R�Łi�Ȃׂ�� �����傤�j�B���x�𗎂Ƃ��Ğw�x�i�Ђ̂��������j�R�ŁB���x�𗎂Ƃ����ƕ��i����ԁj�̕ӂ�ɂ҂傱���Ə�������яo���Ă���̂͌��q��i���낭�炪��B���[�V���k�J�j������̒O��[���E���p�m���i�ǂ������̂����܁B1491m�j�B

��Ɍ������ĉ��тĂ䂭���B

�u���z���Ă䂭�B

��R����\�����A�犄�R�łɂ����Ă���]�B�����Ę[�̖~�n�ɍL����`��̊X�B�K�C�h�u�b�N�Ȃǂł�����݂́A�\�O����\����Y��Ȍi�ρB

�\�O��̑�p�m���}�B�@�g���

�u�˂̔����ɏオ��ƁA�x�m�R���傫���݂���B

�����āA�����̎R�X�B�E����O�֎R�̖��_���x�A�����ō���̐_�R�i���݂�܁B1438m�j�A��P�x�A�����ē�q�R�B

�����ƒ��]���J����A�u���ȃn�C�L���O�R�[�X���䂭�B

�t�̔_��Ƃ̋G�߂��}�����a��u�ˁB

����������k���ւƉ���Ă����B

�\�[���[�p�l�����L��������B

���ԏ�̌��������k���B

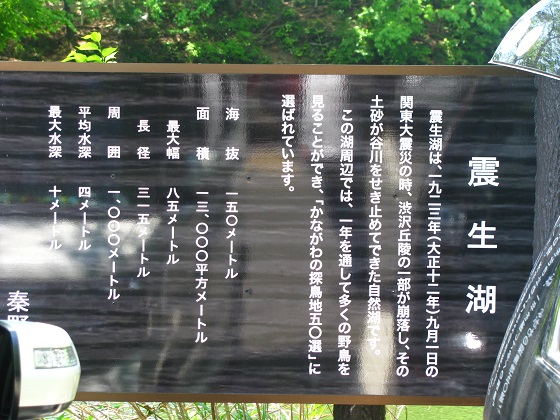

�k���i�������j�͊֓���k�Ёi�吳12�E1923�j�̓y�������ɂ���đ����~�߂�ꂽ���ƂŒa�������A�����~�ߌB���R�Ƃ��Ă͂��Ȃ�V�����B

���̖ʐς�1.3�w�N�^�[���i100m�l���~1.3�j�A���͂�1�q�B�傫���Ƃ��Ă͊��q�̎U�݃P�r�i���������B���q�j�Ƃ��������B

�V���Ζʂɉf����B���̎p�́A�Ƃ������͒J�˂̉��ɂЂ�����Ƃ������ޑ傫�Ȓr�Ƃ���������B

�Ί݂ɓn�鋴�̌������ɂ͒ނ�l�̂��߂̎V���������Ă���B

�ΔȂɂ��ނ�l������ق猩����B

�ΔȂ��U��B

���X�����A�Â��ȌΔȁB

�V�̐X�̒��A�ΔȂ�������֖߂�B

���̐X�́u�`��G�ؗт�����v�ɂ�����ꂪ�Ȃ���Ă���Ƃ̂��ƁB

�����ɖ߂�B

��������͏a��u�˂̔����������o�ē����R�i����������܁j�ւƌ������B

�����`���̎ԓ����܂������i��ł����B

�k���o�X��B

�ԓ�����̕����ꓹ�B

���W�ɏ]���ċ������ցB

��ԏ�̓��W�͂�����ƕ�����ɂ����B���̐�ȌE��قŖ��炩�ɂȂ邪�A��̒i�������̂͏a��u�˂���ȌE��ق�����ł�������a��w���ʂ։���ē����R�����֓o��Ԃ�����ȃ��[�g�B

�a��w�܂ł̋����ɂ��Ă��A��������a��w�Ɍ������̂ɒ��i��3.7�q�Ƃ���̂Ɂu�a��w�i�����R�����o�R�j7.5�q�v�̃��[�g�̕�������l�͂܂����Ȃ����낤�B

�ȌE��ق̐�A�����R�ւ͋ߓ��ƂȂ�����`���̃��[�g������B��������s���Ă����ǂ͓����R�����ɉ���Ă��瓪���R�ɓo���Ă������ƂɂȂ�̂����A���̏ꍇ�����R�����܂ł̋����͏�i�̋����������ƒZ���i���悻3.7�q�j�B

�_����i�ށB

�ቺ�Ɍ�����͓̂����E����PA������B

���R�̐X���Ă����B

���R�z����B

���ܑ��̔_�����䂭�B

�x�m�R�ɍĉ�B

�E��̓��m�x�i1491m�j����犄�R�ŁB���x�𗎂Ƃ��Ğw�x�i�Ђ̂��������j�R�łւƑ����ƕ��̌������ɏ�������яo�����O�p�͓��p�m���i�ǂ������̂����܁B1491m�j�B���m�x�Ɠ���1491m������A���Ȃ艜�������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�摜���g�傷��ƁA���p�m���̉E��ɂ͎�O�̌I�m�ؓ��i����̂��ǂ��j�̌������ɏd�Ȃ�悤�ɐ��O��̗Y��E�w���ہi�Ђ̂��ڂ�܂�B1601m�j�������Ă���B����͂�����ƈӊO�������B

�Ăѕܑ��H�B���W�ɂ͑��ς�炸�u�a��w�v��2�̃��[�g��������Ă���B

�ȌE��ق̂�����B�����R�i����������܁j�ւƌ������B

��ّO�̓��W�B���i�́u�����R�ߓ��v�̕����ցB��������s���Ƃ������瓪���R�����܂ł͂��悻1.8�q�B

��قǂ���p�ɂɌ���u�����R�����v�̕����͏a��w���ʂ։���Ă����ēo��Ԃ��Ƃ�������ȃ��[�g�B���W���w���������p���炵�āA�a��w���o�����Ă��ꂩ�炩�瓪���R�������l�̂��߂ł��Ȃ������Ȃ��̓��W�́A�ǂ̂悤�ȃ��[�g�ŕ����l��z�肵�Ă���̂��낤���B

���ʂ̋������ւƐi�ށB