お大師様への道

平成27年(2015)7月下旬、旧東海道川崎宿から風鈴市の川崎大師、瀋秀園(大師公園内)を歩く。川崎市川崎区は南関東を悠然と流れる多摩川の河口部低地に真っ平らに広がる街。

3.瀋秀園(大師公園内)

川崎大師に隣接する大師公園。開園は明治43年(1910)とその歴史は古い。公園内には昭和62年(1987)に開園した中国式庭園「瀋秀園」がある。

川崎大師境内に隣接する、大師公園の緑陰広場。落葉針葉樹のメタセコイア(あけぼのすぎ)が植栽され、秋には見事な黄葉が見られそう。

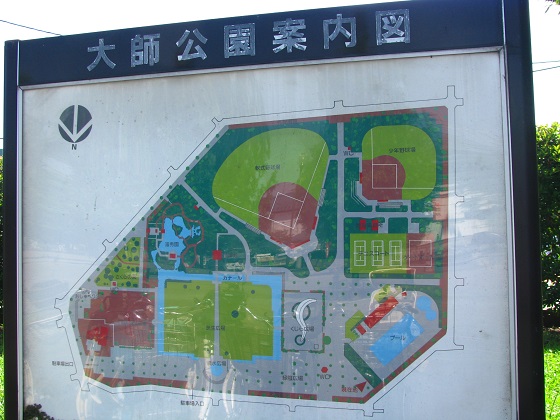

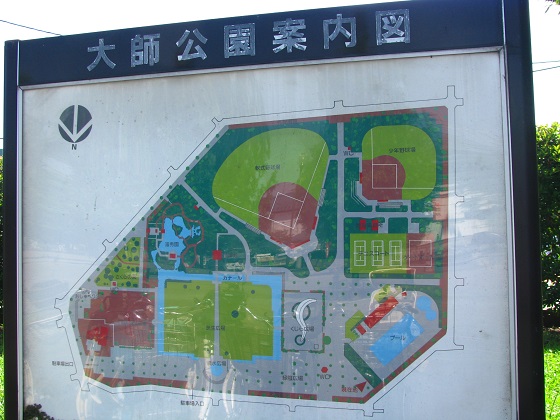

大師公園案内図。

大師公園は広さおよそ8.8ヘクタール(100m四方×8.8)。

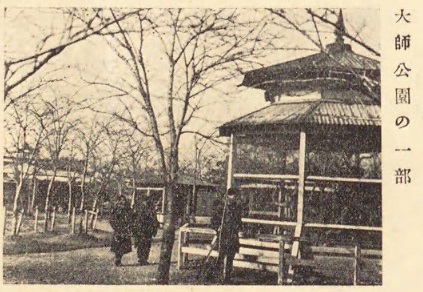

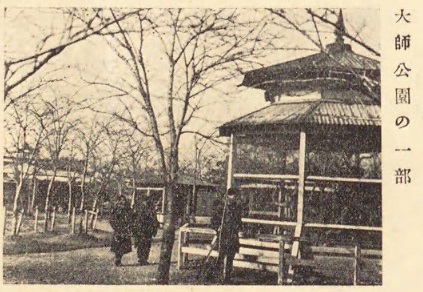

大師公園の歴史は古く、明治43年(1910)に京浜電気鉄道(現京急)と平間寺が協力して造った7950坪(およそ2.6ヘクタール)の公園がその起こり。当時の川崎が誇る唯一の公園として、池・築山のある庭園や大師花壇、大師館という演芸等の催事ができる建物に加え運動場もあった。

参考・市制記念川崎誌(大正14年・1925発行)

かつての大師公園。

画像出典・市制記念川崎誌(国立国会図書館デジタルコレクション)。

広大な芝生広場を横切ってカナール(水路)の橋を渡り、瀋秀園へ。

瀋秀園(しんしゅうえん)は川崎の友好都市である瀋陽(しんよう・シェンヤン。遼寧省。旧満州)から昭和62年(1987)に寄贈された庭園。広さおよそ4300平方メートル。月曜・年末は休園。開園は午後4時まで。

門をくぐってすぐの閉鎖空間や明るい黄色の瑠璃瓦(釉薬瓦)は北京や瀋陽といった華北地方の皇宮庭園を、また自然景観のなか豊かな水辺を回遊する開放的な庭園は上海や蘇州(そしゅう。スーチョウ)といった江南地方の私園を思わせる。

瀋秀園案内図。

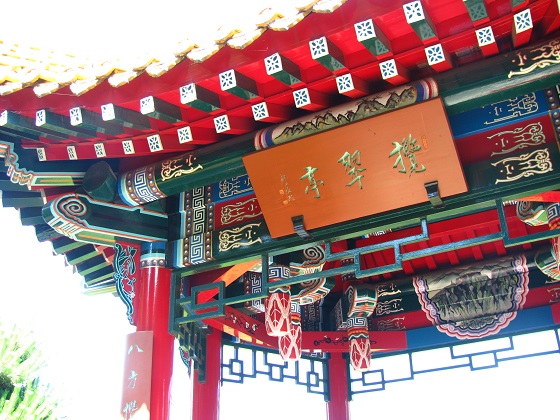

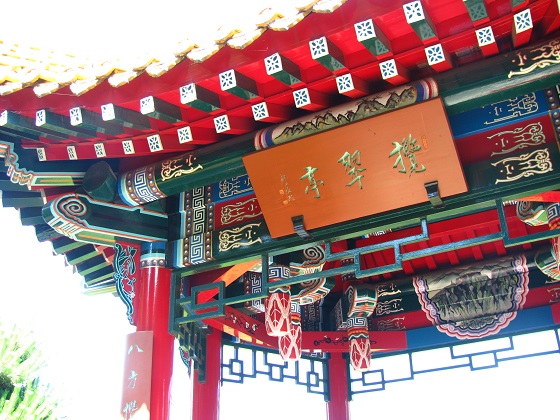

瀋秀園と記された扁額の掲げられた門。垂花門(すいかもん)と名付けられている。

門をくぐって最初の区画は、閉鎖的な空間。中央に太湖石(たいこせき)が置かれている。

浸食により無数の穴が開いた奇岩・太湖石は蘇州・太湖(たいこ。タイフー)周辺をおもな産地とする石灰岩。その複雑で奇怪な姿は中国庭園において好んで用いられる。

最初の四阿(あずまや)は知春亭(ちしゅんてい)。

碧い池(秀湖)を廻る、環碧廊(かんぺきろう)と名付けられた回廊をたどる。

庭園の中心となる建物は藕香謝(ぐうこうしゃ。藕とはレンコンの意)。眼前の秀湖に浮かぶ、古代ハス。

池の向こうに曲橋と四阿。

反り橋は柳蔭橋(りゅういんきょう)。

中国庭園の重要な要素の一つである曲橋は、臥波橋(がはきょう)。

滝を掛ける岩の築山には、庭園の翠を見渡す四阿の攬翠亭(らんすいてい)がそびえる。

攬翠亭から見下ろす秀湖。

平橋は知魚橋(ちぎょきょう)。

瀋秀園をあとにし、川崎大師駅へ。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。