����t�l�ւ̓�

����27�N�i2015�j7�����{�A�����C�����h���畗��s�̐���t�A�c�G���i��t�������j������B���s����͓�֓���I�R�Ɨ���鑽����̉͌�����n�ɐ^������ɍL����X�B

1�D������w���狌���C���E���h��

���l�}�s�E������w�i����j���狌���C�������B�����m�Ԃ̋��A���y�C���̐e���A���C�����킳���h�𗬊قɍČ����ꂽ���āu���N���v�Ȃǂ��ς�B��t������͋��Z�����w�Ղ��o�Đ���t�w�ցB

���}�E������i�͂����傤�Ȃ�āj�w���狌���C���ցB

�w��������n�߂Ă����́A�����m�Ԃ̋��B

���\7�N�i1694�j�A�]�ː[�삩�狽���̈ɉ�������m�Ԃ����h�ɂĖ�l�Ƃ̕ʂ��ɂ���ʼnr��u���̕�������ɂ��ޕʂꂩ�ȁv�����܂�Ă���B��̌����͕���13�N�i1830�j�B��͂��ďh��̋����i���̓y���B��������j�Ɍ����Ă����Ƃ����B

���X�����]�˕��ʂi��ł����B

���y�C���i���ǂ���j�̐e���B���͍]�ˎ��㏉���ɊJ�킳�ꂽ�V��@�i����ڂ�j�p���Ƌ����C���̌�������ʒu�ɉ˂����Ă����B

���h�͏��y�C�i���ǂ�j�E���q�i�������j�E�V�h�i���キ�j�E�v����i���˂����j�̎l�����琬�����B�h�̐����͑��̏h����x�����a9�N�i1623�j�B�_�ސ�h�E�i��h�̋����������ŏ\���i��40�q�j�ɂ�����ї��h�̓`�n�̕��S���ߏd���������߂ɐ݂���ꂽ�B�]�ˎ������ɂ͏h��̐l���͂��悻2500�l�𐔂����B

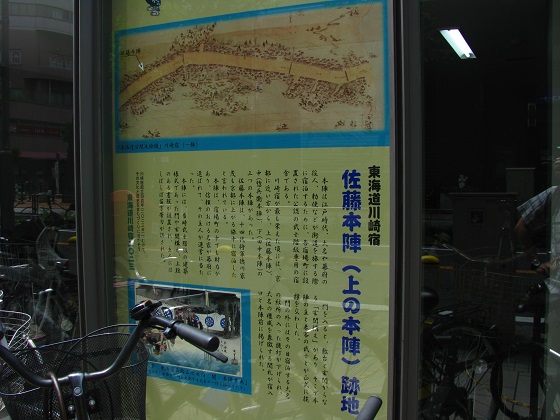

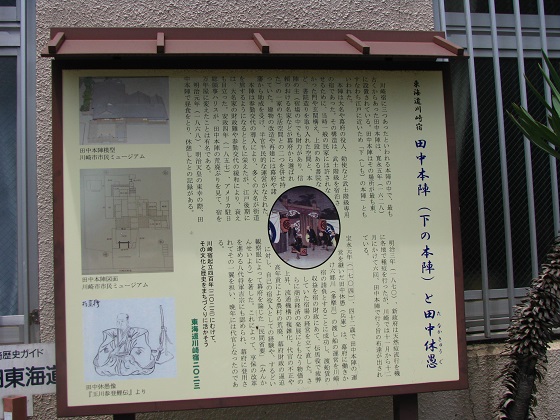

�����{�w�i��̖{�w�j�ՁB

���h�ɂ͂��̋����̍����{�w�ƍ]�ˊ��̓c���{�w�i���̖{�w�j�̓�̖{�w���������A�ƏЉ��邱�Ƃ������B������A�O�ڂ̖{�w�Ƃ��đy���q�{�w�i���̖{�w�j�����݂������A������͍]�ˎ������ɔp�Ƃ��Ă��܂����B

�]�˂��o���������l�̍ŏ��̏h���n�Ƃ���邱�Ƃ����������˒ˏh�i���r�̗��j���邢�͐_�ސ�h�i�������̗��j�̖{�w�͓B�{�w�̈ێ��͂����ւ��p���|����o�c�����������Ƃ����B�㔭�̐��h�ɎO���{�w�����������オ����Ƃ����̂́A��͂�]�˂������ۂɐ엯�߂����肤��Z���̓n���i�n�D��j�̎�O�ł������Ƃ������Ƃɂ����̂��낤���B

���q�����_�t�߁B���݂ł͋�s�E�،���Ђ��������Ԃ��̂����肩��V�h������ɂ����Ă����h�̒��S�n�ł������B

���C������Z���̓n���A��t���i�������݂��j�̈ē��B�@�ē��g���

���D��Ղɗ����h�����ē��B�@�ē��g���

�y���q�{�w�i���̖{�w�j�ՁB

���̂悤�ȏ����Ȉē����A�≮��ՁA������ՂȂǁA���h��ʂ��Č�����B

�Ȃ܂��ǂ��ڂ������A���q�̗������فB�����̕����G���������Ă���B���j�j���͋x�فB

������28�N�i2016�j�ɋx�ق����B

�L�d��u���C���\�O���V���@���v�i�ۉi���Łj�B���h�Ƃ����A�Z���̓n���B

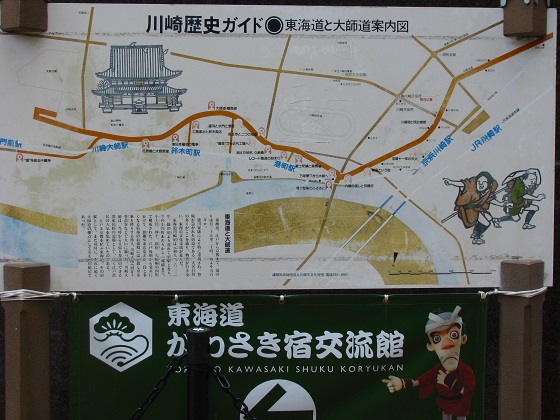

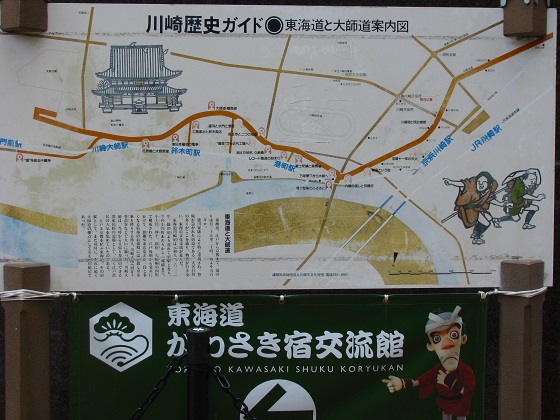

���C�����킳���h�𗬊فB���j�x�فB���h�̗��j���L���Љ��{�݂Ƃ��āA����25�N�i2013�j�H�ɃI�[�v�������B

�𗬊و�K�ɂ͍]�˖����}��ɕ`���ꂽ���N���i�܂�˂��B���N�j�X��̗l�q���Č�����Ă���B

���C�������t���ւ̕���ɗ��n���A�h��Ő���̓��킢���������Ƃ��������E���āu���N���v�B

�����J�`���ɂ̓A�����J���̎��n���X�����N���ɏh�������B�n���X���{�w�ł͂Ȃ����Ăɂ����̂́A�{�w�����łɔ敾���Ă������߂�����ɏh��ς����A�Ƃ������Ƃ������B

��K�̓W�����B

���h�̖͌^�B

���h�͏h��̋K�͂̊��ɂ͗��Ă��ƂĂ������B������h��̍]�˕��ɏW�����Ă���B����͂�͂�A����t�ւ̎Q�w�q�ɕ����Ƃ��낪�傫���B

�]�˂̒��O�ɂƂ��Ă̐���t�͖���̂��w��̒n�B�]�˂��o�����čŏ��̑�͂ł���Z�����n��A��t���ցB��t�w�ł̌�͖��N�����͂��߂Ƃ������āE�����Ő��i���������āA�Ăэ]�ˎs���̓���ցB���̒n�͍]�ˏ����ɂƂ��āA����Ɣ����̋��������B�Ȃ��A�ʏ�ł͈ꔑ�̍s���ƂȂ��t�w�łł����������r�Ȏ҂͍]�ˎs�������t����A��ʼn��������A�Ƃ����B

�c���{�w�i���̖{�w�j�ՁB

�ē��B�@�@�ē��g���

��i�N�ԁi1704�`�j�̓���ł������c���x���i���Ȃ� ���イ���j�͘Z���̓n������h�̐����Ƃ��邱�Ƃɐ������h��̍����𗧂Ē������B

���ɘZ�����������Ă����B���C���͘Z���̓n����O�ő�t����������A��t�ւ̎Q�w�������тĂ����B

�X�[�p�[�}�[�P�b�g�I�[�P�[�ӂ�̏h��ē��B�@�ē��g���

�Z���̓n���̈ē��B

���{�͓����A�Z����ɂ͘Z���勴���˂��Ă����B

���߂̋��͌c���ܔN�i1600�j�̉ˋ��B�^���ɂ�闬���̓x�ɉ˂��ւ���ꂽ�B�勝�ܔN�i1688�j�̍^���ɂ�闬�����Ō�ɁA�Z����͓n�D�ɂ��n���ƂȂ����B�^�����ɂ͓�S�Z�A���\�ԁi���S���[�g���j�̐앝�ƂȂ�u�엯�߁i�n�D�֎~�j�v�ƂȂ����Ƃ����B

���̂�����ł͑�����ɉ����đ���A�l���Ґ��̑�t���B��O�̐��H�e�i���͋��Z�����w�i���ځj�ՁB

�㗬���͐��w���ӁB��݂Ōł߂�ꂽ��̌������A�������͐앝���͂邩�ɍL���͐�~���L�����Ă���B

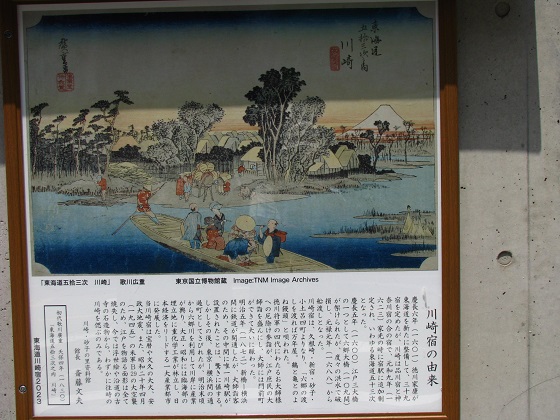

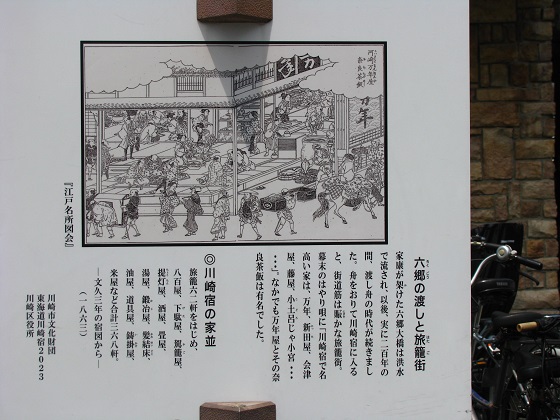

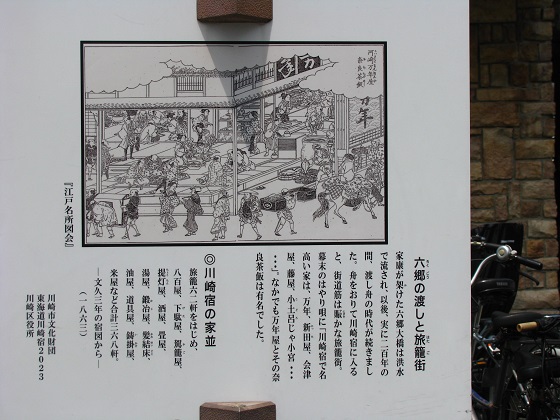

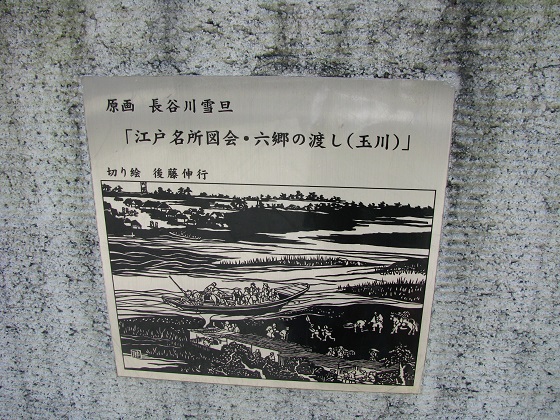

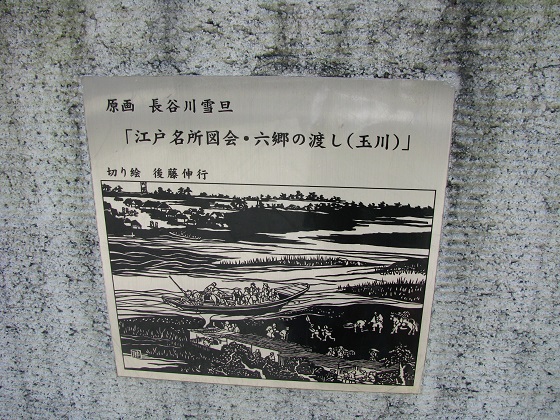

�܉_����G�u���C���Z���n���i�v�B�摜�o�T�E��������}���كf�W�^���R���N�V�����B�摜�����̓T�C�g�Ǘ��ҁB

�����̊G�t�A��G�̕`�������C���B���h����喼�s�Z����n���D�œn���Ă����B���n�����Ί݁A���C���͊��c�����X�ւƑ����B

���i�͕x�m�R������ō��ɑ�R�A�E�ɍ����R�B

�����w�`�̃R�[�X�ƂȂ�Z�����́A����15���i��ꋞ�l�j���������n�鋴�B���������ɍĂі؋����˂���ꂽ����吳�������܂ł͓n���D���������Ă����Ƃ����A�Z����i������j�B

���̉������̂����Ƃɂ́A�����V�c�Z���n���B

�������B���ɑ�t���̎Β����哃��������������B������̗��ꉺ���Ă�������A�͌��̍��݁i�������j�͉H�c��`�B�E�݁i�_�ސ쑤�j�͎�s���p�ݐ��E�����p�A�N�A���C���̕����W�����N�V������Ζ����w�R���r�i�[�g�����镂���B

��t���ցB

���[�̈ē��B

����ɂ��Z���勴�̉ˋ����O�A�퍑����̖k�����������˂��Ă������Ƃ������̋L�q���炤��������B

����409���i���݂̑�t���j�ɏo��B�E��ɂ͐�苣�n�ꂪ�L����A�s�X�n�ɂ��Ă͋L���B

�`���i�݂ȂƂ��傤�j�w�����t���ɏ�ԁA����t�w�ցB�^�Ẳ��V���A�����������d�Ԃōs������̑�t�w�ŁB

����t�w�ɓ����B

���̃T�C�g���i���jACES WEB �u�V���E�X2�v�ɂ��쐬���Ă���܂��B