三浦半島・修験の道、都への道

平成27年(2015)の大型連休、京急・追浜駅から鷹取山、神武寺へ。さらに京急・新逗子駅(現逗子・葉山駅)から名越切通を経て鎌倉大町を歩く。

二つに分けてもそれぞれが一日楽しめる行程なので、電車とバスを間にはさんで効率よく巡っていくことにする。

1.追浜駅から鷹取山、神武寺へ

三浦半島の山、鷹取山を歩く。かつて石切り場だった山はあちこちに巨大な岩壁がそそり立ち、クライミングの絶好の場。巨大な石仏も見どころ。山頂から神武寺を経て神武寺駅へと下る道は山深く、古来より山岳信仰の霊場だった。

朝の9時過ぎ、追浜(おっぱま)駅(横須賀市)をスタート、国道16号へ。駅前からアーケードが続く。

追浜二丁目バス停・信号まで来たら右に入り、踏切を渡って先へ行く。

道なりに歩いて行った先、右手の狭い坂道へ。

奥の階段を登る。

一気に高度を稼いだ。

階段を上がった先で、最初の角を左へまがって行く。

道なりに進む先、正面右奥に鷹取山(たかとりやま)が見える。奥の突き当りを右折すると、正面には西友。そこを左折。

敷地の角が鷹取山公園への登り口。階段を登っていく。

階段を登りきって少し進むと、早速石切場(いしきりば)の跡が現れた。

鷹取山の採石は、明治から昭和の戦前期ごろまで行われた。鎌倉石(かまくらいし)に代表される三浦丘陵の岩石(凝灰岩)は総じて軟らかく加工しやすい。鷹取山の石は鷹取石と呼ばれた。

真四角に切り出され、閉ざされた空間。

切り通しのような岩の隙間を縫う様に先へ。

公園という割には、山道の雰囲気が味わえる園路。

山道を登っていくと視線の先に岩壁が鋭くそそり立っている。見る角度によっては、ちょっとしたマッターホルンのようにも見える。

過去のクライマー達によって打ち抜かれた、ハーケン(登攀具)の無数の穴。

大型連休のこの日、多くのクライマーが岩壁に取りついている。

鷹取山の岩壁を登ることができるのは、鷹取山安全登山協議会に登録した団体のみ。届出を経て登ることができる。

磨崖仏(まがいぶつ)はまだだろうか、と歩いていったその先。

振り返った目の前に、その仏さまは唐突に現れた。

大きな岩壁に彫られた、交脚の弥勒菩薩(みろくぼさつ)像。像の高さだけでも8メートルくらいある。

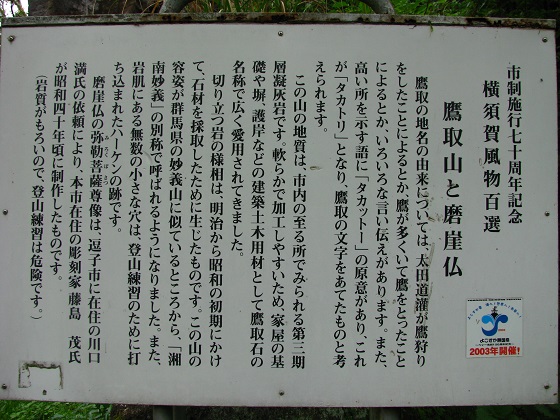

鷹取山と磨崖仏の由来。

戦後に制作された新しい磨崖仏と云いながら、もう半世紀以上を経ている。横須賀観光情報のサイトによると、昭和35年(1960)頃からおよそ一年かけて制作された、とある。

もう一体、釈迦如来像の磨崖仏もあったそうだが昭和40年に鷹取小学校建設のため壊されてしまったという。

足首を交えるのは遊牧民の王侯の坐法だそうだ。ふくよかなご尊顔の頭上には化仏(けぶつ。本地仏たる如来さま)を戴いている。

敦煌か、はたまたガンダーラの世界か。ゴダイゴの名曲「ガンダーラ」を思い出した。西遊記のエンディング、懐かしい。

山頂を目指して、先へ進む。

鷹取山では弥勒菩薩交脚像のほかにも壁面に彫られた浮き彫りの磨崖仏があちこちで見られるという。ただ、ちょこっと探索したくらいではすぐには見つからない。長丁場の今日は先を急ぐので、そちらはまたの機会に譲ることにする。

再び巨大な岩壁。

大きく刳り貫かれた門。ライオンはいないし石積みでもないけれど、どこかで見たギリシャ・ミケーネの遺跡(獅子門)にも似た雰囲気。

あるいは岩の質感からすれば、ウイグル・トゥルファンあたりに見られるシルクロードの遺跡風、といった方がしっくりくるかも。

鷹取山公園の広場へ。

ハイキングコースの略図。

ここから神武寺へは、展望台のある岩壁の脇を抜けていく。ハイキングマップでは鎖場(くさりば)のあたりが「親不知(おやしらず)」と表記されている。もっとも、クライミングをする人たちの間では展望台の岩壁をそのように呼ぶようだ。

展望台。向かって右奥の階段から登っていく。

鷹取山山頂(標高139m)展望台からの眺め。左の奥に小さく見える、磨崖仏。そして、あちこちの岩場でトップロープクライミングに興ずる人たち。なんだか、楽しそうだ。

磨崖仏の奥は、登り始めのあたりで出会った岩壁。大きな岩壁ごとに岩登りの人たちがちらちらと見える。森の木立の中に姿を見せる磨崖仏は、どこかエキゾチック。

眼下には、森を縫う様に横浜横須賀道路が通っている。

鷹取山展望台からのパノラマ。 パノラマ拡大版

親不知の岩壁。

鷹取山をあとに、神武寺へ。

途中の岩場からは逗子と葉山の境、森戸川の渓谷を縁取る二子山(208m)がよく見える。

鎖場(くさりば)が現れた。岩壁をトラバースするこの場所は、ハイキングマップにいう親不知。

ファミリーハイキングで親しまれている神武寺・鷹取山ハイキングコースでは一番の難所。なかなか楽しい道だ。足がかりはしっかりしているものの、小さい子であれば「怖いよー」となりそう。普段山を歩かない大人にとっても「おーっ」となるには十分だ。

鎖場を通過し、先へ進む。

岩がちな登山道。このコースに限らず三浦丘陵の山歩きは変化に富んでいて、歩いていて実に楽しい。

神武寺と記された道標。

深い森。

石畳の急坂が現れる。石碑が立っている。

長い坂を一気に下っていく。

御堂が見えてきた。

神武寺に到着。朱塗りの立派な楼門の山門が建っている。

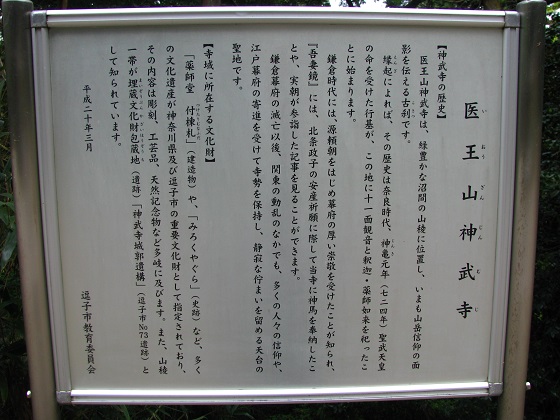

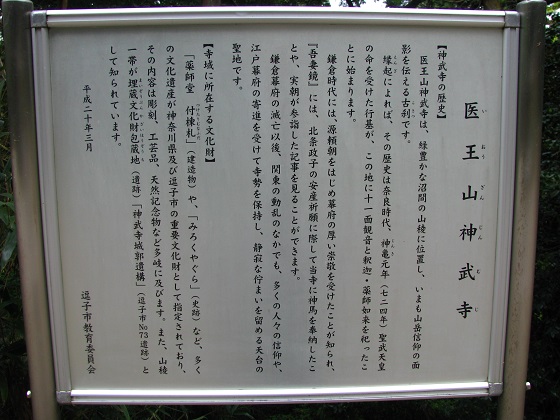

天台宗医王山来迎院(いおうざん らいごういん)神武寺。縁起によると神亀元年(724)、行基により観音(菩薩)さま、如来さまが祀られたのがその起こり。

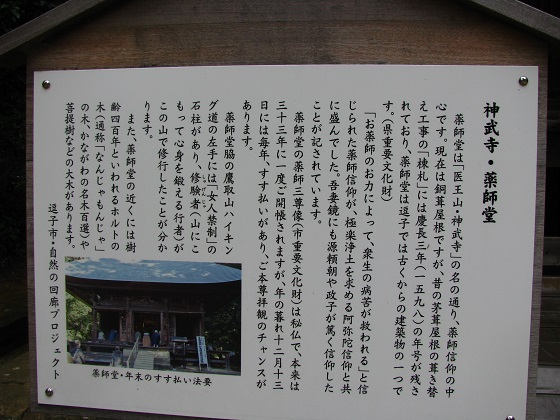

古い案内板。

本堂となる薬師堂。建築年代に関しては、慶長3年(1598)と記された屋根葺き替え工事の棟札が確認されている。

中央に桟唐戸、壁は格子の鎧戸が廻らされた、中世後期の密教寺院の建築。県内ではそう多くは見られない、立派なものだ。屋根はかつて茅葺であったのが銅板葺に改修された。

岩がちで歩き応えのある神武寺鷹取山ハイキングコースは、かつては修験者の道であった。

こちらは地蔵堂。

苔むす境内、閑寂の地。

高くそびえる「なんじゃもんじゃの木」(ホルトノキ)。推定樹齢400年。

楼門の中には、そこに在るべき仁王像が立っていない。仁王像建立に向けて寄進を募っているとのこと。

石段を下りた先、傍らには六地蔵。

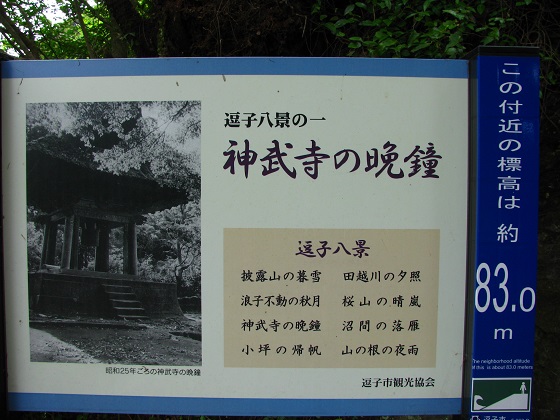

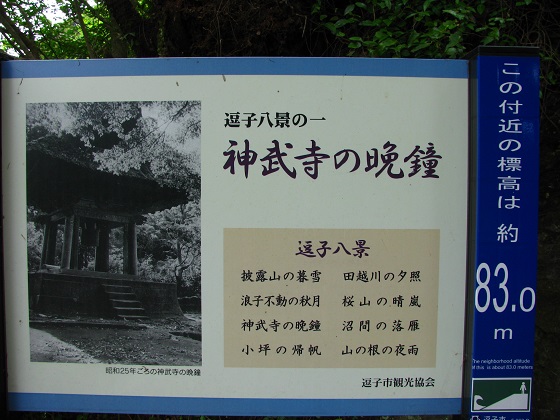

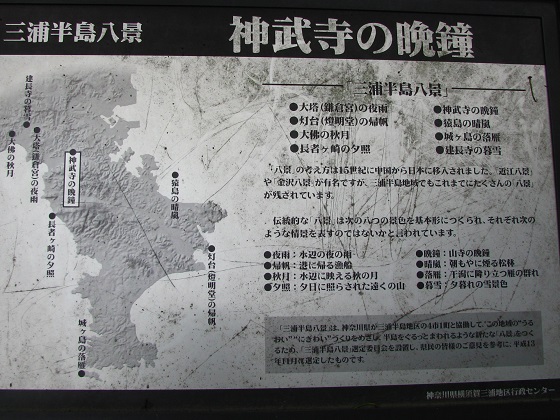

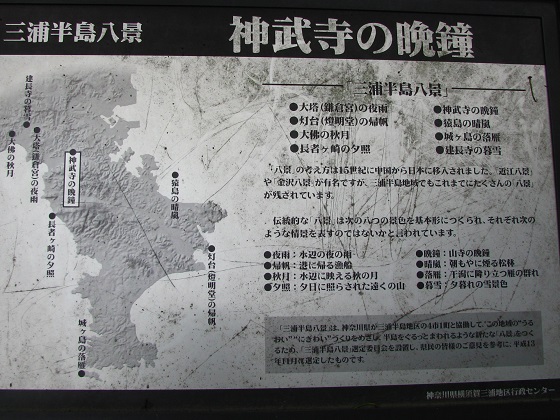

鐘楼。逗子八景の、さらにはもっと広域の三浦半島八景でも「神武寺の晩鐘」として選定されている。

鐘楼には龍の彫り物が施された木鼻(きばな)。

案内板にもある通り、神武寺は山岳信仰の霊場の雰囲気に満ちている。

「吾妻鏡」には、鎌倉時代初期に源頼朝が北条政子の安産を祈願しに訪れたとか、三代将軍実朝が病気平癒の御礼に参拝したなどと記されている。

自然豊かな、神武寺の森。

総門。現在地に落ち着く前は、山深い参道のずっと下、表参道の入口あたりに建っていたという。

神武寺の境内を後にし、裏参道から京急神武寺駅へ。

JR東逗子駅の方面は、表参道。

裏参道を下りていく。

登山道の脇を沢が流れ下っていく。この沢は池子川(いけごがわ。田越川・たごえがわの支流)の源流で枝分かれする沢。

神武寺周辺は、深山幽谷の雰囲気が本当に気持ちいい。

特養ホームの前を通過。大型連休のこの時期、無数の鯉のぼりが掲げられている。

このまま道なりに進んでいくと、やがて京急の線路に突き当たる。

突き当りから線路沿いに神武寺駅へ。

神武寺駅に到着。昼の12時半ごろ。

駅前のハイキングコース案内板。

線路の向こうはCFAY(コマンダー フリート アクティヴィティーズ ヨコスカ。横須賀米海軍施設)の池子支所。

改札口から上りホームへ渡る構内踏切の向こうには、米軍池子住宅地区へ通じる専用改札口がある。一般人は入ることができない。

かつての池子弾薬庫は返還されることなく米軍住宅地区へと役割を変えた。谷戸が入り組んだ池子の深い森はより大規模に造成されて大きな街が出現し、今に至っている。

下りホームから一駅先の終点、新逗子駅(現逗子・葉山駅)へ。今回の森歩き、まち歩きは距離が長いため、休憩タイムを兼ねて電車、バスを乗り継ぐことにする。

新逗子駅(現逗子・葉山駅)北口。3番のりばから京急バス「逗29系統・亀が岡団地循環」を利用し、緑ヶ丘入口バス停へ。そこから名越切通(なごえきりどおし)へむかう。なお、この系統はすぐ近くのJR逗子駅6番のりばが始点。

このサイトは(株)ACES WEB 「シリウス2」により作成しております。